Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

- Informationen

-

Informationen

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 8677, Bl. 1-177

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Spätestens seit Mitte der 80er Jahre lag das politische und wirtschaftliche System der DDR am Boden. Immer mehr Menschen kehrten ihrem Land den Rücken. Viele derer, die blieben, brachten ihre Unzufriedenheit deutlicher denn je zum Ausdruck. Politische Veränderungen in Polen und in der Sowjetunion gaben ihnen Mut und Hoffnung auf einen Wandel auch in der DDR.

Am 7. Mai 1989 waren die Bürgerinnen und Bürger der DDR aufgerufen, anlässlich der Kommunalwahlen den Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme zu geben. Wie immer stand nur diese eine Liste zur Auswahl. Mit "Ja" zu stimmen, bedeutete, den Stimmzettel zu falten und in die Wahlurne einzuwerfen. Für ein "Nein" musste jeder einzelne Kandidat in den obligatorisch aufgebauten Wahlkabinen sauber waagerecht durchgestrichen werden. Andere Kenntlichmachungen führten zu einer ungültigen Stimmenabgabe. Im Volksmund wurden die Wahlen daher auch als "Zettelfalten" bezeichnet.

Schon bei den vorangegangenen Volkskammerwahlen waren Vorwürfe der Wahlfälschung über westliche Medien erstmals öffentlich geworden. Anfang 1989 riefen verschiedene Gruppen von Oppositionellen zum Wahlboykott auf, forderten freie Wahlen und die Beobachtung der Stimmenauszählung. Letztere war nach § 37 (1) des DDR-Wahlgesetzes öffentlich und auch nach der Verfassung der DDR nicht verboten.

Trotzdem war angesichts der Erfahrung früherer Repressalien, auch durch die Stasi, die Teilnahme daran ein mutiger Schritt. Doch auch diese Aussichten konnten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nicht davon abhalten, extra spät zur Wahl zu gehen oder gegen 18:00 Uhr erneut die Wahllokale aufzusuchen, um die Auszählung zu beobachten. Landesweit fanden in etwa 1.000 Wahllokalen die Stimmenauszählungen unter ihrer Teilnahme statt. Die von den tatsächlichen Wahlergebnissen abweichenden veröffentlichten Zahlen sorgten für zahlreiche Proteste in vielen Städten.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen fand eine zentrale Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit statt. Minister Erich Mielke ging in seiner Rede auch auf die Wahlen ein und schilderte ausführlich seine Befürchtung, dass die "feindlich-negativen Kräfte" dieses Ereignis für eine "Destabilisierung der politischen Machtverhältnisse in der DDR" nutzen würden, was es aus seiner Sicht zu verhindern galt, ohne dass es für "Außenstehende … sichtbar" würde. Ausführlich schildert er die Vorbereitungen von Bürgerrechtsgruppen, um die Stimmenauszählung zu überwachen.

Metadaten

- Datum:

- 28.4.1989

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

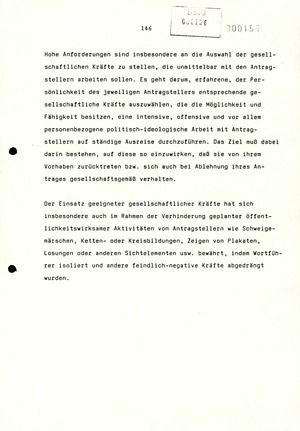

Hohe Anforderungen sind insbesondere an die Auswahl der gesellschaftlichen Kräfte zu stellen, die unmittelbar mit den Antragstellern arbeiten sollen. Es geht darum, erfahrene, der Persönlichkeit des jeweiligen Antragstellers entsprechende gesellschaftliche Kräfte auszuwählen, die die Möglichkeit und Fähigkeit besitzen, eine intensive, offensive und vor allem personenbezogene politisch-ideologische Arbeit mit Antragstellern auf ständige Ausreise durchzuführen. Das Ziel muß dabei darin bestehen, auf diese so einzuwirken, daß sie von ihrem Vorhaben zurücktreten bzw. sich auch bei Ablehnung ihres Antrages gesellschaftsgemäß verhalten.

Der Einsatz geeigneter gesellschaftlicher Kräfte hat sich insbesondere auch im Rahmen der Verhinderung geplanter öffentlichkeitswirksamer Aktivitäten von Antragstellern wie Schweigemärschen, Ketten- oder Kreisbildungen, Zeigen von Plakaten, Losungen oder anderen Sichtelementen usw. bewährt, indem Wortführer isoliert und andere feindlich-negative Kräfte abgedrängt wurden.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- aktuelle Seite 156

aktuelle Seite 156

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

- Informationen

-

Informationen

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 8677, Bl. 1-177

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Spätestens seit Mitte der 80er Jahre lag das politische und wirtschaftliche System der DDR am Boden. Immer mehr Menschen kehrten ihrem Land den Rücken. Viele derer, die blieben, brachten ihre Unzufriedenheit deutlicher denn je zum Ausdruck. Politische Veränderungen in Polen und in der Sowjetunion gaben ihnen Mut und Hoffnung auf einen Wandel auch in der DDR.

Am 7. Mai 1989 waren die Bürgerinnen und Bürger der DDR aufgerufen, anlässlich der Kommunalwahlen den Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme zu geben. Wie immer stand nur diese eine Liste zur Auswahl. Mit "Ja" zu stimmen, bedeutete, den Stimmzettel zu falten und in die Wahlurne einzuwerfen. Für ein "Nein" musste jeder einzelne Kandidat in den obligatorisch aufgebauten Wahlkabinen sauber waagerecht durchgestrichen werden. Andere Kenntlichmachungen führten zu einer ungültigen Stimmenabgabe. Im Volksmund wurden die Wahlen daher auch als "Zettelfalten" bezeichnet.

Schon bei den vorangegangenen Volkskammerwahlen waren Vorwürfe der Wahlfälschung über westliche Medien erstmals öffentlich geworden. Anfang 1989 riefen verschiedene Gruppen von Oppositionellen zum Wahlboykott auf, forderten freie Wahlen und die Beobachtung der Stimmenauszählung. Letztere war nach § 37 (1) des DDR-Wahlgesetzes öffentlich und auch nach der Verfassung der DDR nicht verboten.

Trotzdem war angesichts der Erfahrung früherer Repressalien, auch durch die Stasi, die Teilnahme daran ein mutiger Schritt. Doch auch diese Aussichten konnten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nicht davon abhalten, extra spät zur Wahl zu gehen oder gegen 18:00 Uhr erneut die Wahllokale aufzusuchen, um die Auszählung zu beobachten. Landesweit fanden in etwa 1.000 Wahllokalen die Stimmenauszählungen unter ihrer Teilnahme statt. Die von den tatsächlichen Wahlergebnissen abweichenden veröffentlichten Zahlen sorgten für zahlreiche Proteste in vielen Städten.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen fand eine zentrale Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit statt. Minister Erich Mielke ging in seiner Rede auch auf die Wahlen ein und schilderte ausführlich seine Befürchtung, dass die "feindlich-negativen Kräfte" dieses Ereignis für eine "Destabilisierung der politischen Machtverhältnisse in der DDR" nutzen würden, was es aus seiner Sicht zu verhindern galt, ohne dass es für "Außenstehende … sichtbar" würde. Ausführlich schildert er die Vorbereitungen von Bürgerrechtsgruppen, um die Stimmenauszählung zu überwachen.

Metadaten

- Datum:

- 28.4.1989

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

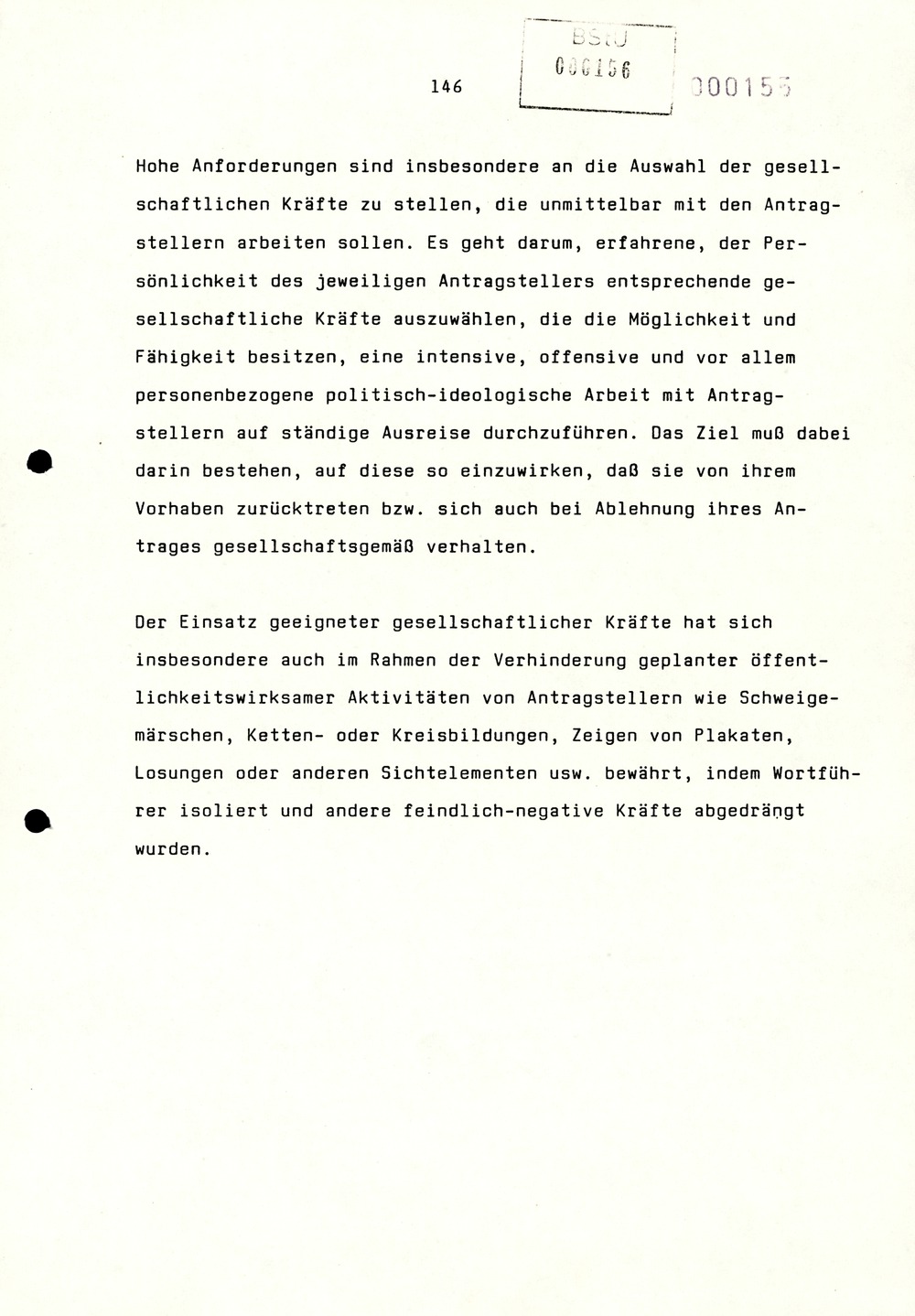

Ich verweise hier auch auf den Einsatz geeigneter Frauen oder Ehepaare, insbesondere bei Maßnahmen zur Zurückdrängung von an Schweigemärschen und anderen öffentlichswirksamen Aktivitäten teilnehmenden Müttern bzw. Frauen mit Kindern.

Wichtig ist, daß der Einsatz der gesellschaftlichen Kräfte stets mit den Sicherheitsorganen abgestimmt erfolgt, um entsprechend dem jeweiligen Anlaß, der konkreten politischen bzw. politisch-operativen Lage sowie den konkreten Bedingungen ihren effektivsten Einsatz zu gewährleisten. Gute Erfahrungen wurden dabei von den Leitern gesammelt, die vorausschauend Konzeptionen mit entsprechenden Varianten des Einsatzes ausgearbeitet haben, die ein schnelles, taktisch kluges und wirksames Handeln der Kräfte und den effektivsten Einsatz der Mittel sichern.

Soweit zu einigen Aspekten des Einsatzes gesellschaftlicher Kräfte. Ich hatte bereits an anderer Stelle angekündigt, daß Euch dazu ein Material zugestellt wird. Das ist zu nutzen, um in Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 1. Sekretären der SED-Bezirks- und Kreisleitungen eine weitere Mobilisierung, eine zweckentsprechende Auswahl und Befähigung gesellschaftlicher Kräfte zu erreichen.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- aktuelle Seite 157

aktuelle Seite 157

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

- Informationen

-

Informationen

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 8677, Bl. 1-177

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Spätestens seit Mitte der 80er Jahre lag das politische und wirtschaftliche System der DDR am Boden. Immer mehr Menschen kehrten ihrem Land den Rücken. Viele derer, die blieben, brachten ihre Unzufriedenheit deutlicher denn je zum Ausdruck. Politische Veränderungen in Polen und in der Sowjetunion gaben ihnen Mut und Hoffnung auf einen Wandel auch in der DDR.

Am 7. Mai 1989 waren die Bürgerinnen und Bürger der DDR aufgerufen, anlässlich der Kommunalwahlen den Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme zu geben. Wie immer stand nur diese eine Liste zur Auswahl. Mit "Ja" zu stimmen, bedeutete, den Stimmzettel zu falten und in die Wahlurne einzuwerfen. Für ein "Nein" musste jeder einzelne Kandidat in den obligatorisch aufgebauten Wahlkabinen sauber waagerecht durchgestrichen werden. Andere Kenntlichmachungen führten zu einer ungültigen Stimmenabgabe. Im Volksmund wurden die Wahlen daher auch als "Zettelfalten" bezeichnet.

Schon bei den vorangegangenen Volkskammerwahlen waren Vorwürfe der Wahlfälschung über westliche Medien erstmals öffentlich geworden. Anfang 1989 riefen verschiedene Gruppen von Oppositionellen zum Wahlboykott auf, forderten freie Wahlen und die Beobachtung der Stimmenauszählung. Letztere war nach § 37 (1) des DDR-Wahlgesetzes öffentlich und auch nach der Verfassung der DDR nicht verboten.

Trotzdem war angesichts der Erfahrung früherer Repressalien, auch durch die Stasi, die Teilnahme daran ein mutiger Schritt. Doch auch diese Aussichten konnten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nicht davon abhalten, extra spät zur Wahl zu gehen oder gegen 18:00 Uhr erneut die Wahllokale aufzusuchen, um die Auszählung zu beobachten. Landesweit fanden in etwa 1.000 Wahllokalen die Stimmenauszählungen unter ihrer Teilnahme statt. Die von den tatsächlichen Wahlergebnissen abweichenden veröffentlichten Zahlen sorgten für zahlreiche Proteste in vielen Städten.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen fand eine zentrale Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit statt. Minister Erich Mielke ging in seiner Rede auch auf die Wahlen ein und schilderte ausführlich seine Befürchtung, dass die "feindlich-negativen Kräfte" dieses Ereignis für eine "Destabilisierung der politischen Machtverhältnisse in der DDR" nutzen würden, was es aus seiner Sicht zu verhindern galt, ohne dass es für "Außenstehende … sichtbar" würde. Ausführlich schildert er die Vorbereitungen von Bürgerrechtsgruppen, um die Stimmenauszählung zu überwachen.

Metadaten

- Datum:

- 28.4.1989

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

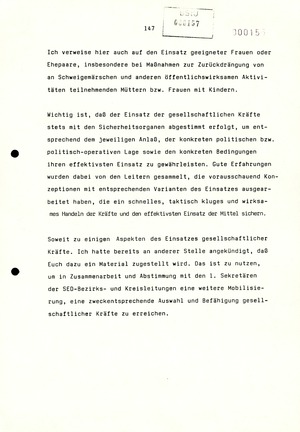

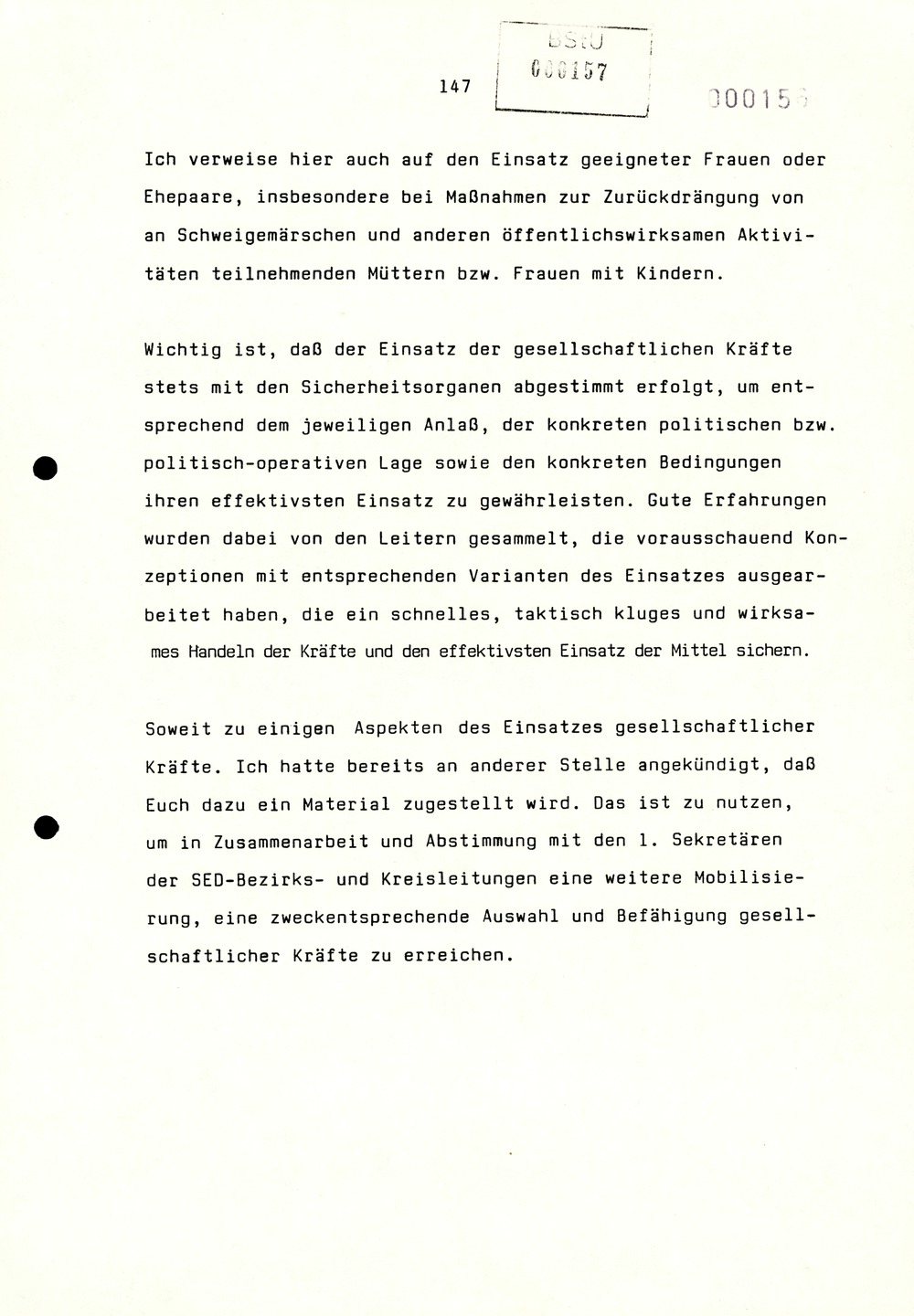

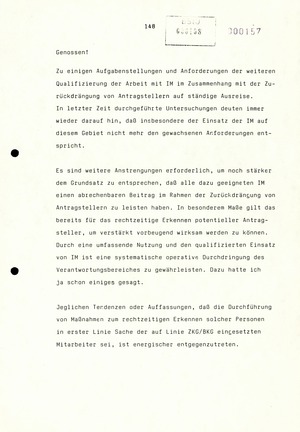

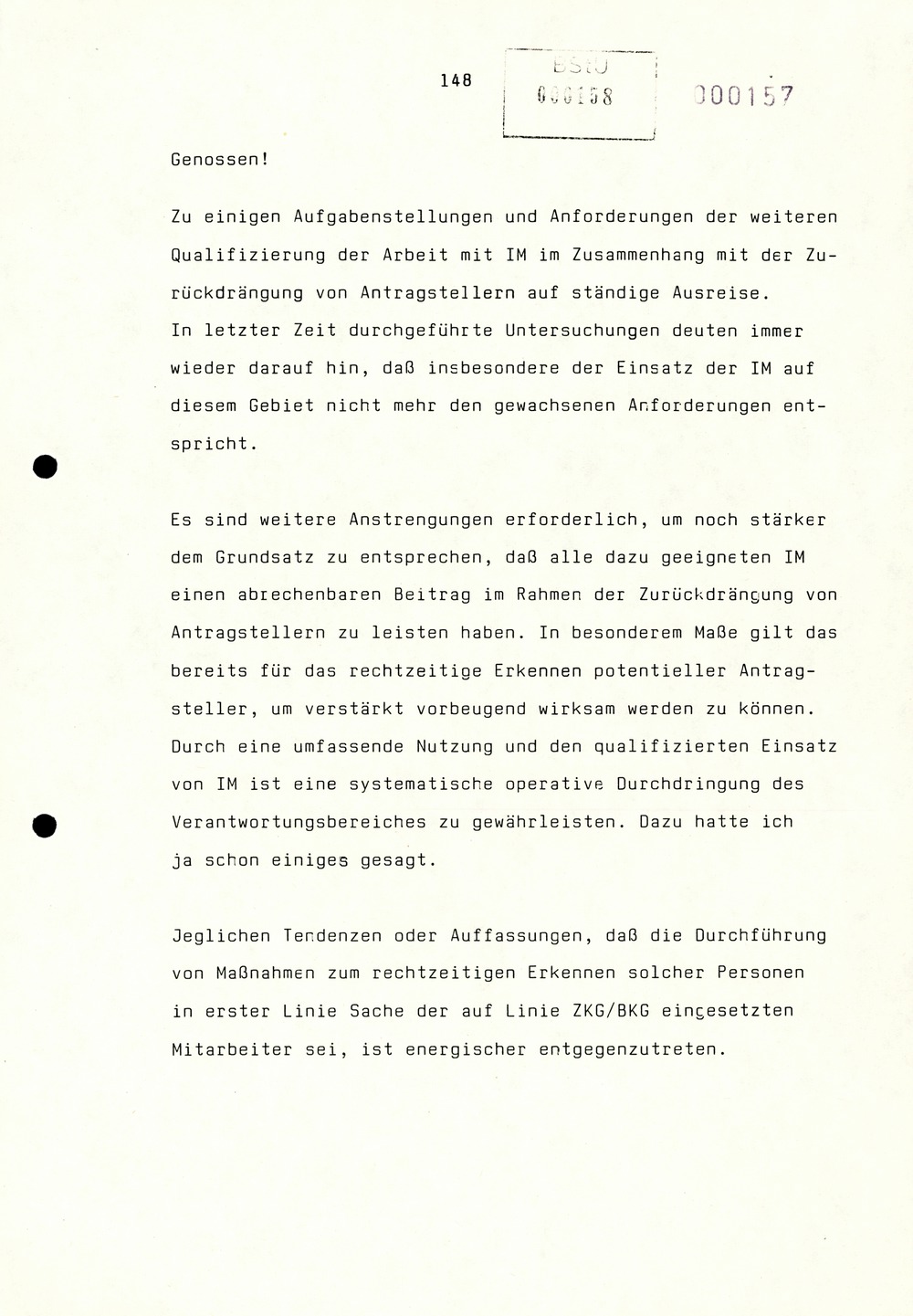

Genossen!

Zu einigen Aufgabenstellungen und Anforderungen der weiteren Qualifizierung der Arbeit mit IM im Zusammenhang mit der Zurückdrängung von Antragstellern auf ständige Ausreise.

In letzter Zeit durchgeführte Untersuchungen deuten immer wieder darauf hin, daß insbesondere der Einsatz der IM auf diesem Gebiet nicht mehr den gewachsenen Anforderungen entspricht.Es sind weitere Anstrengungen erforderlich, um noch stärker dem Grundsatz zu entsprechen, daß alle dazu geeigneten IM einen abrechenbaren Beitrag im Rahmen der Zurückdrängung von Antragstellern zu leisten haben. In besonderem Maße gilt das bereits für das rechtzeitige Erkennen potentieller Antragsteller, um verstärkt vorbeugend wirksam werden zu können. Durch eine umfassende Nutzung und den qualifizierten Einsatz von IM ist eine systematische operative Durchdringung des Verantwortungsbereiches zu gewährleisten. Dazu hatte ich ja schon einiges gesagt.

Jeglichen Tendenzen oder Auffassungen, daß die Durchführung von Maßnahmen zum rechtzeitigen Erkennen solcher Personen in erster Linie Sache der auf Linie ZKG/BKG eingesetzten Mitarbeiter sei, ist energischer entgegenzutreten.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Inoffizieller Mitarbeiter (IM)

-

Inoffizielle Mitarbeiter (IM) waren das wichtigste Instrument des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), um primär Informationen über Bürger, die Gesellschaft, ihre Institutionen und Organisationen der DDR oder im Ausland zu gewinnen. Unter Umständen hatten IM auf Personen oder Ereignisse in der DDR steuernden Einfluss zu nehmen.

In der DDR-Gesellschaft hießen sie "Spitzel", "Denunzianten" oder "Kundschafter". Mit der deutschen Einheit hat sich die Bezeichnung Inoffizieller Mitarbeiter des MfS für die heimlichen Zuträger etabliert. Sie lieferten u. a. Informationen über Stimmungen und Meinungen in der Bevölkerung.

Die SED-Führung wollte stets über die konkrete Situation und Lage in der DDR unterrichtet sein. Die IM hatten den Auftrag, "staatsgefährdende" Bestrebungen zu ermitteln, was beim MfS "politisch ideologische Diversion" bzw. "politische Untergrundtätigkeit" hieß. Der Bogen hierfür war weit gespannt und reichte von einer privaten Meinungsäußerung bis hin zu politischen Aktivitäten. Überdies sollten sie, wenn auch selten, direkt auf gesellschaftliche Entwicklungen oder einzelne Personen einwirken.

Die IM waren das wichtigste Repressionsinstrument in der DDR. IM wurden auf bestimmte Schwerpunkte angesetzt, von denen tatsächliche oder vermeintliche Gefahren ausgehen konnten. Diese Objekte und Territorien, Bereiche oder Personen waren so zahlreich, dass die geheimpolizeiliche Durchdringung tendenziell den Charakter einer flächendeckenden Überwachung annahm.

Die Anzahl der vom MfS geführten inoffiziellen Mitarbeiter umfasste im Jahre 1989 ungefähr 189.000 IM, darunter 173.000 IM der Abwehrdiensteinheiten, ferner 13.400 IM in der DDR und 1.550 IM in der Bundesrepublik, die von der Hauptverwaltung A geführt wurden, sowie diverse andere wie Zelleninformatoren usw. Auf 89 DDR-Bürger kam somit ein IM. In der Zeit von 1950 bis 1989 gab es insgesamt ca. 620.000 IM.

Die Entwicklung des IM-Netzes ist nicht allein von einem kontinuierlichen Anstieg geprägt, sondern verweist auf besondere Wachstumsphasen in Zeiten innergesellschaftlicher Krisen wie dem 17. Juni 1953 oder am Vorabend des Mauerbaus. Im Zuge der deutsch-deutschen Entspannungspolitik wurde das IM-Netz ebenfalls erweitert. So umfasste es Mitte der 70er Jahre – hochgerechnet – über 200.000 IM. Angesichts wachsender oppositioneller Bewegungen hatte es in den 80er Jahren gleichfalls ein hohes Niveau.

Die flächendeckende Überwachung der Gesellschaft fiel regional recht unterschiedlich aus. Im Land Brandenburg, das die Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam vereint, war sie stärker als in Thüringen. Die höchste IM-Dichte wies der ehemalige Bezirk Cottbus auf.

Das MfS operierte formal nach territorialen Gesichtspunkten und Sicherungsbereichen, setzte jedoch operative Schwerpunkte in der geheimpolizeilichen Arbeit. Bezogen auf das Gesamtministerium lagen diese – sowohl auf Kreis-, als auch auf Bezirks- und Hauptabteilungsebene – bei der Volkswirtschaft, der Spionageabwehr und auf der "politischen Untergrundtätigkeit", der "Bearbeitung " von oppositionellen Milieus und den Kirchen.

Die Motive zur Kooperation mit dem MfS waren überwiegend ideeller, seltener materieller Natur, noch seltener war Erpressung der Grund. Die Kooperation währte durchschnittlich sechs bis zehn Jahre oder länger. Augenfällig ist, dass darunter nicht wenige soziale Aufsteiger waren. Der Anteil von weiblichen IM lag in der DDR bei 17 Prozent, in der Bundesrepublik bei 28 Prozent. Über die Hälfte der IM war Mitglied der SED. Von den 2,3 Mio. Mitgliedern der Partei ausgehend, waren 4 bis 5 Prozent zuletzt inoffiziell aktiv, d. h. jedes zwanzigste SED-Mitglied.

Das MfS differenzierte IM nach Kategorien: Gesellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit, IM zur Sicherung und Durchdringung des Verantwortungsbereichs, IM im besonderen Einsatz, Führungs-IM und IM zur Sicherung der Konspiration und des Verbindungswesens. Die wichtigste Kategorie waren IM mit "Feindverbindungen" bzw. solche, die Personen zu "bearbeiten" hatten, die "im Verdacht der Feindtätigkeit" standen. Im Laufe der 80er Jahre nahm der Anteil von IM in der Kategorie IMB bis Dezember 1988 auf rund 3.900 zu.

Der Anteil von Bundesbürgern oder Ausländern unter den IM des MfS betrug nicht einmal 2 Prozent. 1989 waren mindestens 3.000 Bundesbürger inoffiziell im Dienste des MfS, zusätzlich mehrere Hundert Ausländer. In der Zeit von 1949 bis 1989 waren insgesamt mindestens 12.000 Bundesbürger und Westberliner IM.

Die operativen Ziele des MfS waren über die gesamte Bundesrepublik Deutschland verteilt. Darüber hinaus gab es Schwerpunkte in Europa, im Nahen Osten und Asien, nachgeordnet auch in Afrika und Lateinamerika. Nachrichtendienstliche Schwerpunkte waren vor allem die Wissenschafts- und Technikspionage, erst danach die politische und mit etwas Abstand die Militärspionage. Die Bundesrepublik Deutschland wurde folglich vor allem als Ressource zur Systemstabilisierung genutzt.

Die politische Spionage diente vornehmlich dazu, die politische Gefährdungslage des herrschenden Systems in der DDR bestimmen zu können. Dieses Profil deutet an, dass die Spionage der Bewahrung des Status quo dienen sollte. Von einer Unterwanderung der Bundesrepublik war die Geheimpolizei zahlenmäßig weit entfernt. Vielmehr waren ihre inoffiziellen Mitarbeiter damit beschäftigt, das DDR-System zu stabilisieren.

Literatur

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 1: Richtlinien und Durchführungsbestimmungen. Berlin 2010

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen für die Arbeit mit Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1998

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 3: Statistiken. Berlin 2008.

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5"). - Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG)

-

Die Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG) entstand 1975 durch Übernahme von Aufgaben verschiedener Diensteinheiten, insbesondere von HA VI und HA XX/5. Aufgaben: zentrale Koordinierung des Vorgehens des MfS im Zusammenhang mit Übersiedlungen in die Bundesrepublik Deutschland, nach Westberlin bzw. das nichtsozialistische Ausland, einschließlich der Versuche des Zurückdrängens von Ausreiseanträgen bzw. zur Verhinderung des Verlassens der DDR und zur Bekämpfung des sog. staatsfeindlichen Menschenhandels bis hin zur Mitwirkung an den Entscheidungen in Ausreisefällen.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BKG

- Bezirkskoordinierungsgruppe

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- IM

- Inoffizieller Mitarbeiter

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- ZKG

- Zentrale Koordinierungsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- aktuelle Seite 158

aktuelle Seite 158

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln