Konzeption für die operative Sicherung der DDR-Delegation zu den XII. Olympischen Winterspielen in Innsbruck

Konzeption für die operative Sicherung der DDR-Delegation zu den XII. Olympischen Winterspielen in Innsbruck

Konzeption für die operative Sicherung der DDR-Delegation zu den XII. Olympischen Winterspielen in Innsbruck

Konzeption für die operative Sicherung der DDR-Delegation zu den XII. Olympischen Winterspielen in Innsbruck

- Informationen

-

Informationen

Konzeption für die operative Sicherung der DDR-Delegation zu den XII. Olympischen Winterspielen in Innsbruck

Signatur: BStU, MfS, HA XX, Nr. 506, Bl. 2-10

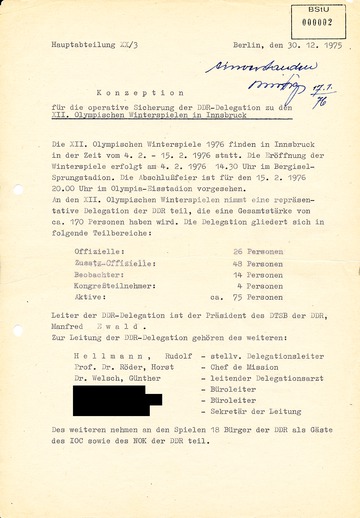

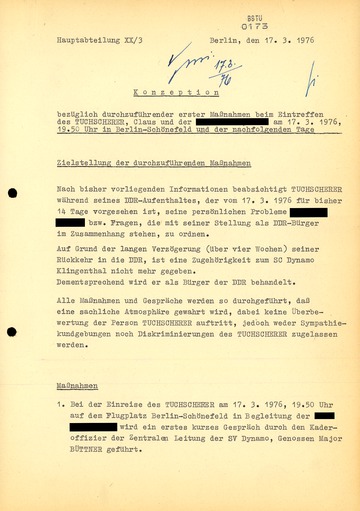

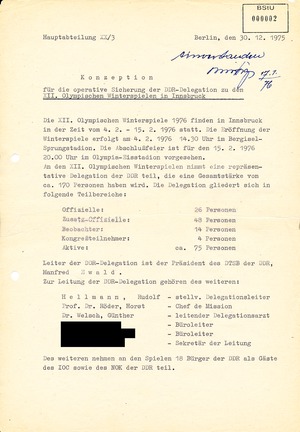

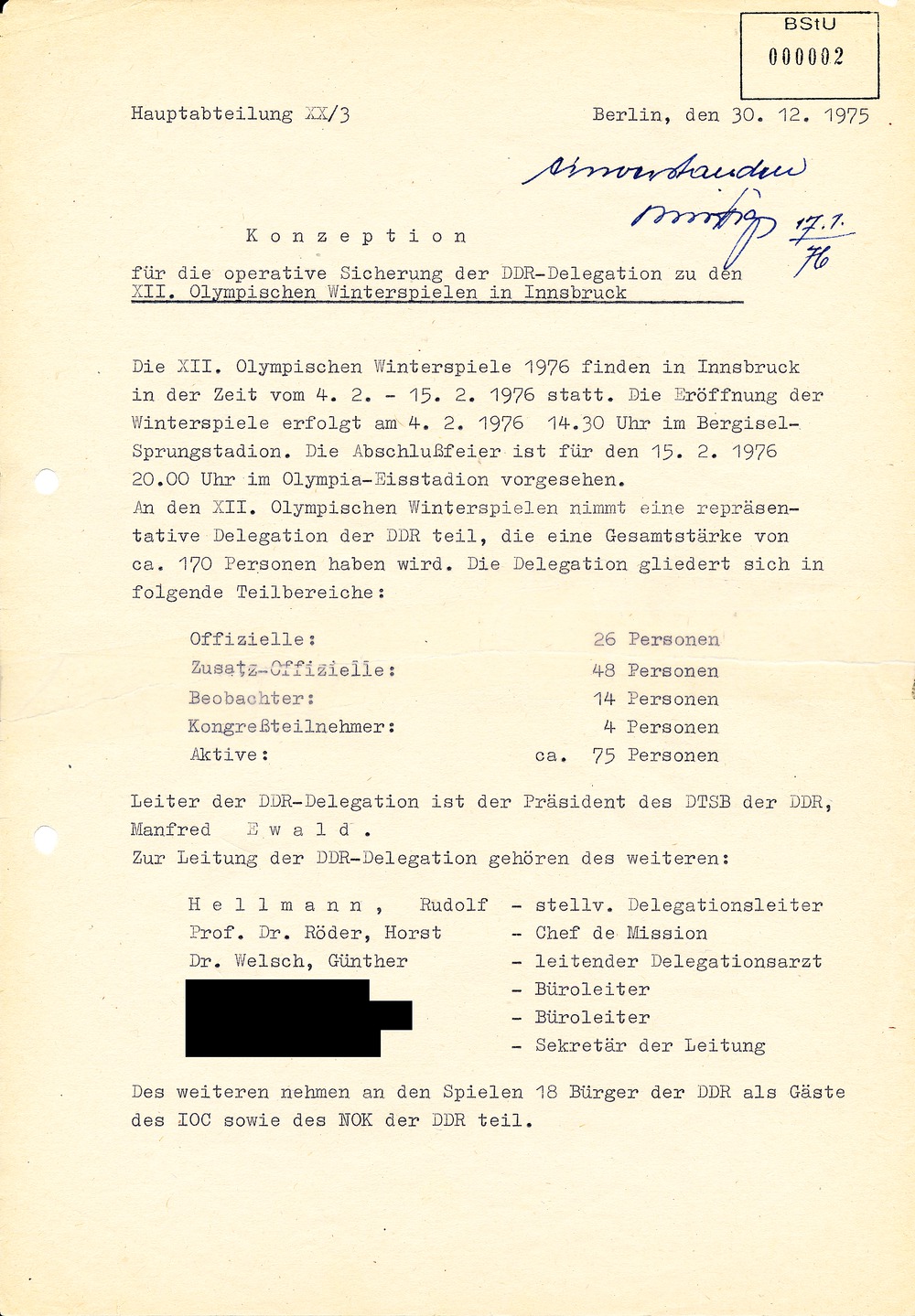

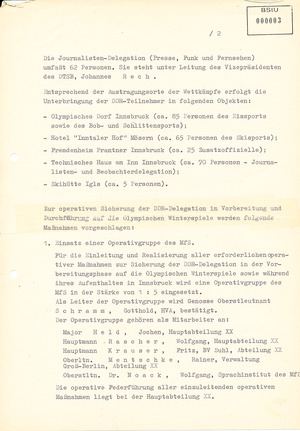

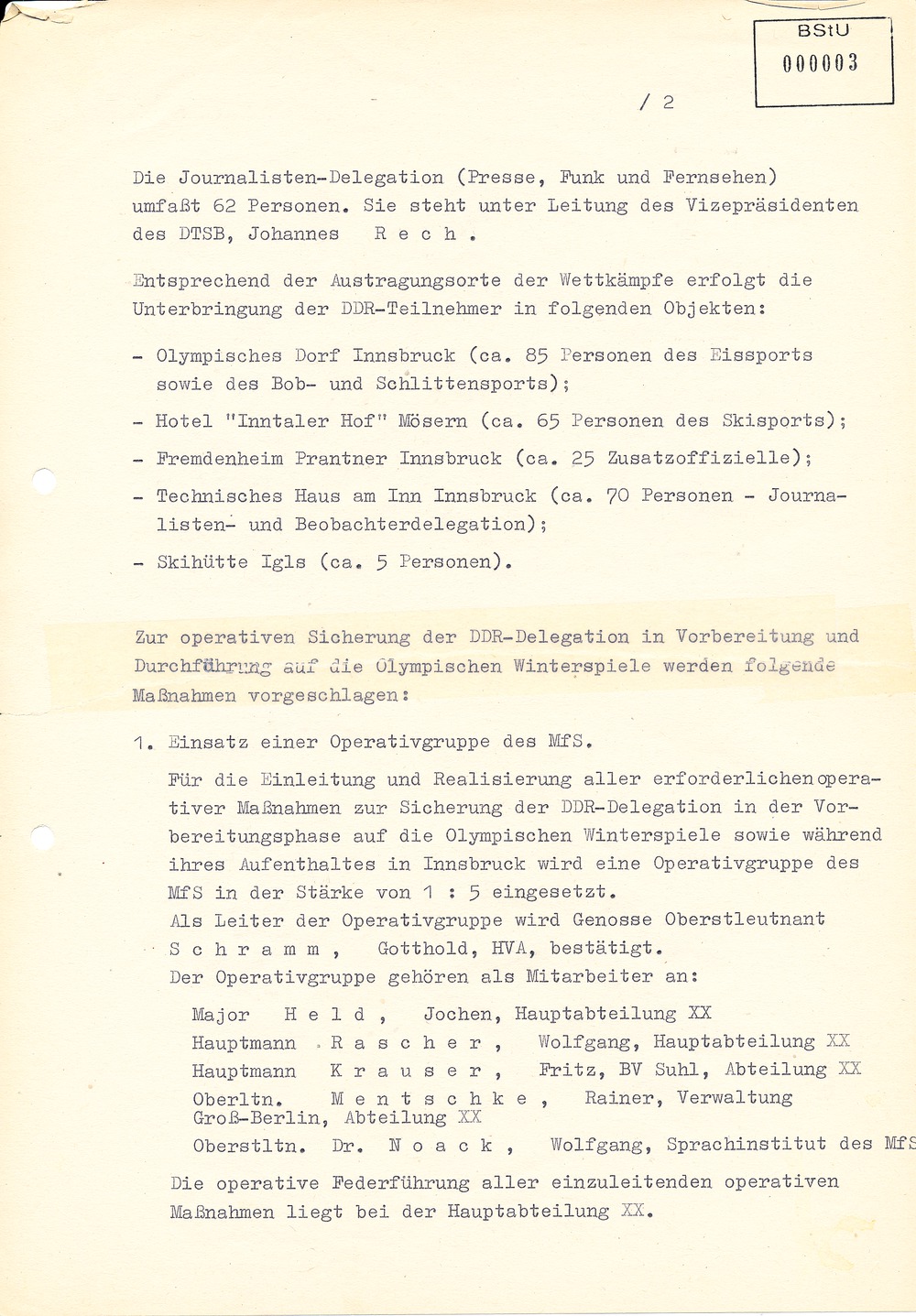

Für die "Absicherung" sportlicher Großereignisse war die Stasi zuständig. Vor den olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck verfaßten die zuständigen Stasi-Offiziere der Hauptabteilung XX/3 eine Konzeption, aus der unter anderem die Delegationsstärke, Verantwortlichkeiten und die Anzahl der eingesetzten Inoffiziellen Mitarbeiter hervorgeht.

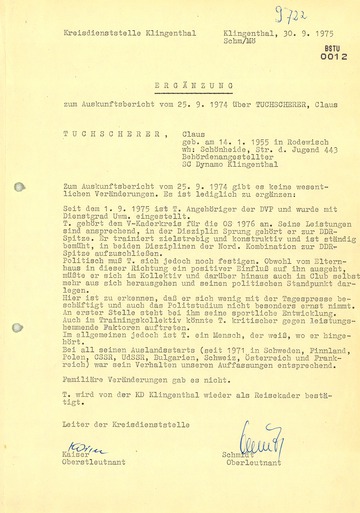

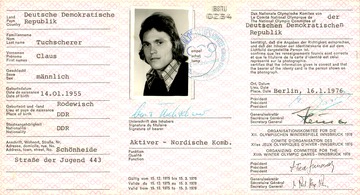

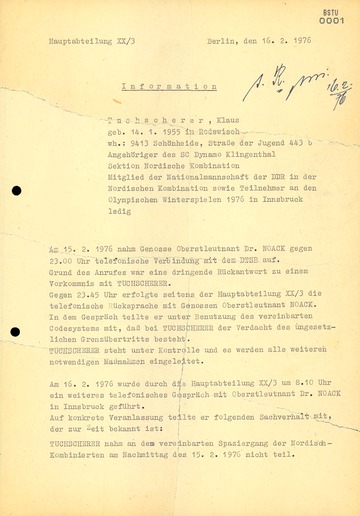

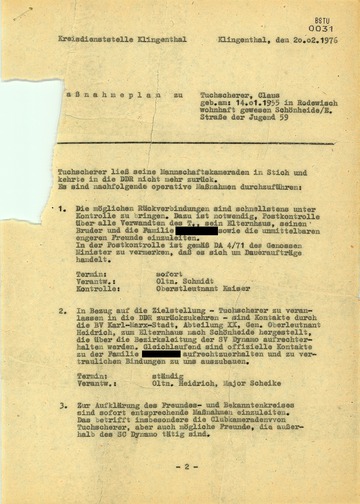

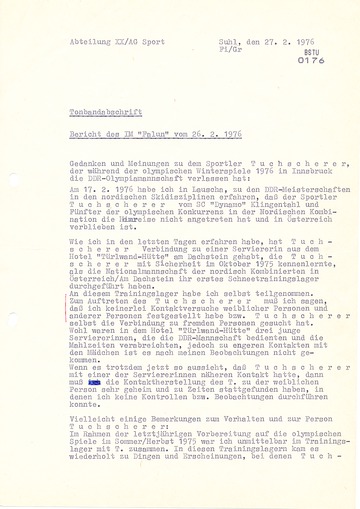

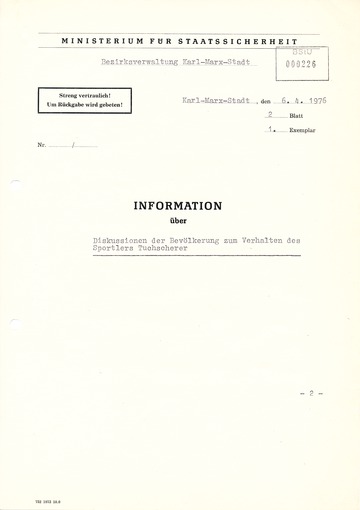

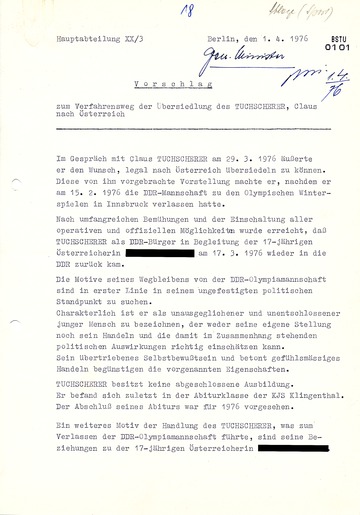

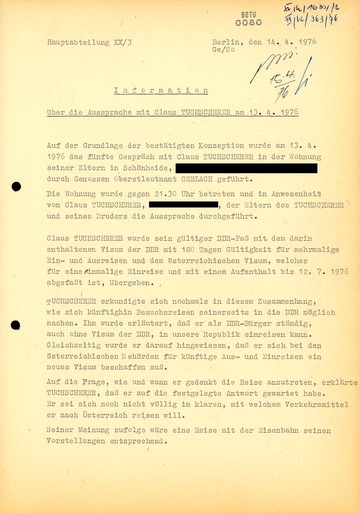

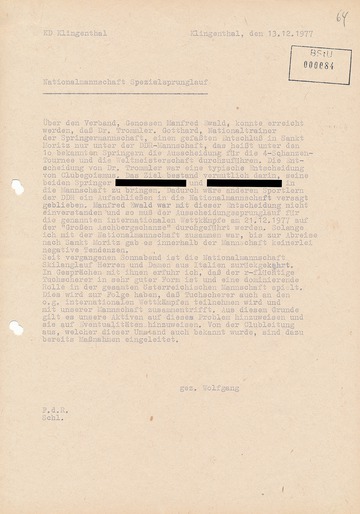

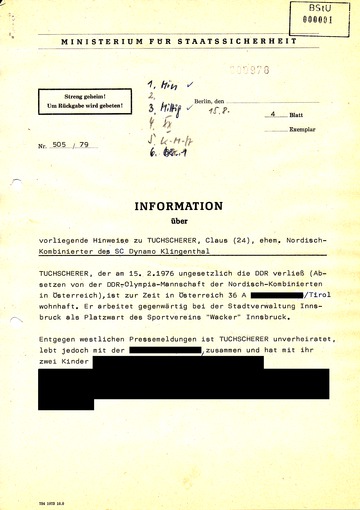

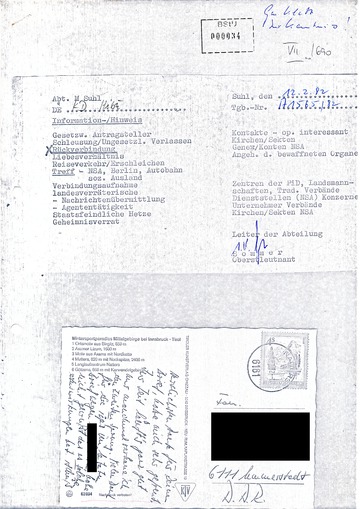

Aus Liebe zu einer jungen Österreicherin nutzte der Nordische Kombinierer Klaus Tuchscherer seine erste Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck, um die DDR zu verlassen. Die Staatssicherheit untersuchte den Vorfall und dokumentierte ihn umfangreich.

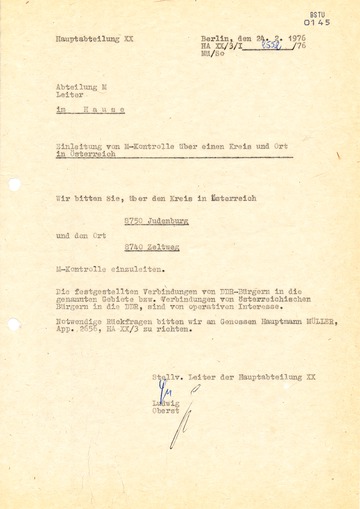

Vor sportlichen Großereignissen wie den Olympischen Winterspielen in Innsbruck erarbeitete die für die "Absicherung" des Sports zuständige Hauptabteilung XX/3 der Stasi detaillierte Sicherheitskonzepte, mit denen Fluchtversuche von Sportlern, Trainern oder anderen Personengruppen verhindert werden sollten. Ebenso wollte sie verhindern, dass es abseits der Wettkampfstätten zu Begegnungen zwischen Ost- und Westdeutschen Sportlern kam oder DDR-Sportler durch kritische Aussagen oder ein unrühmliches Verhalten negativ vor der internationalen Öffentlichkeit in Erscheinung traten.

Die Konzeption vom 30. Dezember 1975 benennt unter anderem die Delegationsstärke und legt Verantwortlichkeiten bei der Überwachung durch die Staatssicherheit vor und während der Olympischen Spiele fest. Das Dokument benennt 30 Inoffizielle Mitarbeiter in der Delegation und legt fest wie diese angeleitet werden sollen. In dem Abschlussbericht zu den Olympischen Winterspielen, den die Hauptabteilung XX/3 am 25. Februar 1976 verfasste, ist dann von 28 Inoffiziellen Mitarbeitern die Rede, die in Innsbruck tatsächlich zum Einsatz kamen.

Die Konzeption der HA XX/3 wurde von Rudi Mittig, einem der Stellvertreter des Ministers für Staatssicherheit, am 17. Januar 1976 unterzeichnet.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Hauptabteilung XX / Abteilung 3

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- 30.12.1975

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

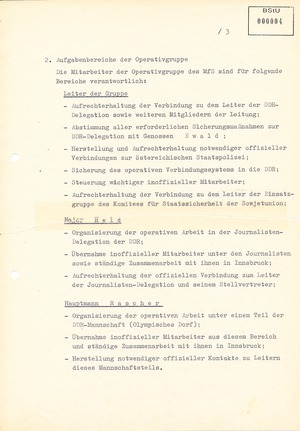

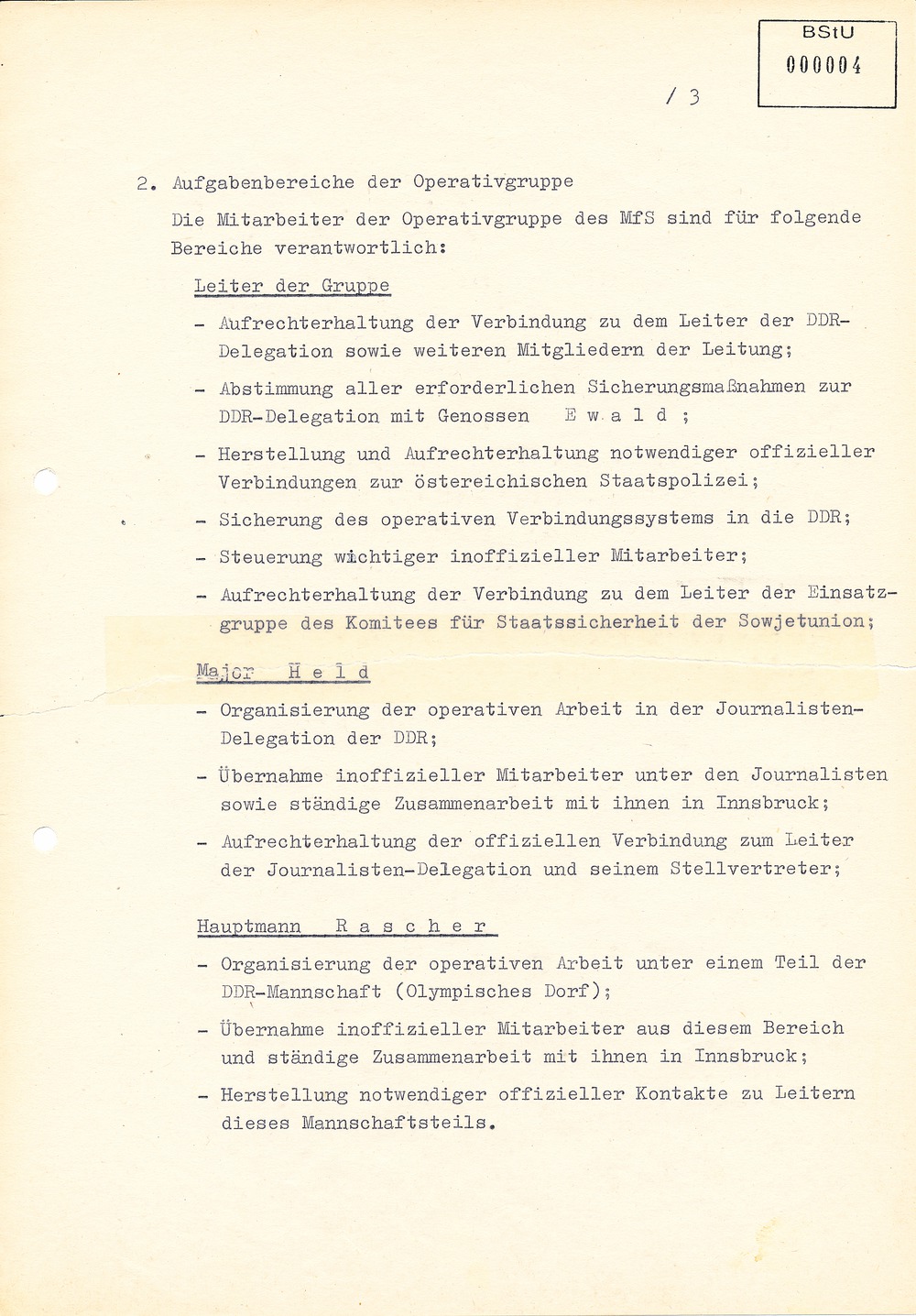

Hauptmann Krauser

- Organisierung der operativen Arbeit in den Bereichen Skisport sowie Bob- und Schlittensport (Seefeld);

- Übernahme der notwendigen inoffiziellen Mitarbeiter und Organisierung einer ständigen inoffiziellen Zusammenarbeit.

Oberleutnant Mentschke

- Organisierung der operativen Arbeit in den Bereichen Biathlon sowie Bob- und Schlittensport (Seefeld);

- Übernahme der vorhandenen inoffiziellen Mitarbeiter dieser Bereiche und Organisierung einer zielstrebigen Zusammenarbeit mit ihnen in Seefeld und Innsbruck;

Oberstleutnant Dr. Noack

Einsatz in eine wichtige Position der Leitung der DDR-Delegation als OibE.

3. Überprüfung der Teilnehmer der DDR-DelegationDurch die Hauptabteilung XX/3 werden in Verbindung mit den zuständigen Bezirksverwaltungen/Verwaltungen alle Mitglieder der DDR-Delegation sowie der Journalisten-Delegation an den Olympischen Winterspielen überprüft. Über jeden Teilnehmer

wird ein Auskunftsbericht erarbeitet. Über vorliegende negative Hinweise bzw. andere operativ zu beachtende Faktoren werden zu einzelnen Teilnehmern Kurzauskünfte für die Organisierung der operativen Kontrolle in Innsbruck erarbeitet.

4. Organisierung der inoffiziellen Zusammenarbeit mit IM in der DDR-Delegation sowie unter den Journalisten der DDR

In der DDR-Delegation sowie unter den Journalisten befinden sich nach dem gegenwärtigen Stand

30 IM der Hauptabteilung XX/3, der BV Dresden, Karl-Marx-Stadt, - Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

Hauptabteilung XX (Staatsapparat, Kultur, Kirchen, Untergrund)

-

Die Hauptabteilung XX bildete den Kernbereich der politischen Repression und Überwachung der Staatssicherheit. In Struktur und Tätigkeit passte sie sich mehrfach an die sich wandelnden Bedingungen der Herrschaftssicherung an. Die Diensteinheit ging 1964 durch Umbenennung aus der Hauptatbeilung V hervor, die ihrerseits in den Abteilungen V und VI (1950–1953) ihre Vorläufer hatte.

Die Hauptabteilung XX und die ihr nachgeordneten Abteilungen XX in den Bezirksverwaltungen (Linie XX) sowie entsprechende Arbeitsbereiche in den KD überwachten wichtige Teile des Staatsapparates (u. a. Justiz, Gesundheitswesen und bis 1986 das Post- und Fernmeldewesen), die Blockparteien und Massenorganisationen, den Kultur- und Sportbereich, die Medien und die Kirchen sowie SED-Sonderobjekte und Parteibetriebe. Federführend war die Hauptabteilung XX auch bei der Bekämpfung der "politischen Untergrundtätigkeit" (PUT), also der Opposition.

Ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre und verstärkt seit dem Beginn der Entspannungspolitik fühlte sich das SED-Regime zunehmend durch die "politisch-ideologische Diversion" (PiD) bedroht. Die Schwächung der "Arbeiter-und-Bauern-Macht" durch "ideologische Aufweichung und Zersetzung" galt als Hauptinstrument des Westens bei der Unterminierung der DDR. Auch bei der Bekämpfung der PiD hatte die Hauptabteilung XX innerhalb des MfS die Federführung.

Das Erstarken der Bürgerrechtsbewegung (Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen) in der DDR führte in den 80er Jahren zu einem weiteren Bedeutungszuwachs der Linie XX. In der DA 2/85 bestätigte Minister Mielke dementsprechend die Federführung der Hauptabteilung XX bei der Bekämpfung der PUT.

Im Verlauf der fast 40-jährigen Entwicklung der Hauptabteilung XX veränderte sich ihre Struktur mehrfach. In der Endphase verfügte sie über neun operative Abteilungen und vier Funktionalorgane der Leitung (Sekretariat, Arbeitsgruppe der Leitung, Koordinierungsgruppe des Leiters, Auswertungs- und Kontrollgruppe).

Die Hauptabteilung V lag ab 1953 zunächst im unmittelbaren Anleitungsbereich von Mielke in seiner Eigenschaft als 1. Stellvertreter des Staatssicherheitschefs. Ab 1955 war der stellvertretende Minister Bruno Beater und 1964–1974 der stellv. Minister Fritz Schröder auf der Ebene der MfS-Leitung für die Hauptabteilung XX zuständig. Beide waren zuvor selbst (Beater 1953–1955, Schröder 1955–1963) Leiter der Hauptabteilung V. Seit 1975 gehörte die Hauptabteilung XX zum Verantwortungsbereich von Mielkes Stellvertreter Rudi Mittig. Von 1964 bis zur Auflösung des MfS leitete Kienberg die Hauptabteilung XX. Ihm standen seit 1965 zwei Stellvertreter zur Seite.

1954 waren in der Hauptabteilung V insgesamt 139 Mitarbeiter beschäftigt. Im Herbst 1989 verfügte die Hauptabteilung XX über 461 Mitarbeiter, von denen mehr als 200 als IM-führende Mitarbeiter eingesetzt waren.

In den 15 Bezirksverwaltungen waren auf der Linie XX im Oktober 1989 insgesamt knapp 1.000 Kader und damit auf der gesamten Linie XX fast 1.500 hauptamtliche Mitarbeiter im Einsatz. Gleichzeitig konnte allein die Hauptabteilung XX mit etwas mehr als 1.500 IM auf einen überdurchschnittlich hohen Bestand an inoffiziellen Kräften zurückgreifen. Ihrem Aufgabenprofil entsprechend spiegelt sich nicht zuletzt in der Entwicklung der Hauptabteilung XX auch die Geschichte von Opposition, Widerstand und politischer Dissidenz in der DDR. Im Herbst 1989 wurden von der Diensteinheit 31 Operative Vorgänge (10 Prozent aller Operativen Vorgänge im Berliner Ministeriumsbereich) und 59 Operative Personenkontrollen (8,7 Prozent) bearbeitet.

- Bezirksverwaltung (BV, BVfS)

-

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform der DDR vom Sommer 1952 wurden die fünf Länderverwaltungen für Staatssicherheit (LVfS) in 14 Bezirksverwaltungen umgebildet. Daneben bestanden die Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin und die Objektverwaltung "W" (Wismut) mit den Befugnissen einer BV. Letztere wurde 1982 als zusätzlicher Stellvertreterbereich "W" in die Struktur der BV Karl-Marx-Stadt eingegliedert.

Der Apparat der Zentrale des MfS Berlin und der der BV waren analog strukturiert und nach dem Linienprinzip organisiert. So waren die Hauptabteilung II in der Zentrale bzw. die Abteilungen II der BV für die Schwerpunkte der Spionageabwehr zuständig usw. Auf der Linie der Hauptverwaltung A waren die Abteilung XV der BV aktiv. Einige Zuständigkeiten behielt sich die Zentrale vor: so die Militärabwehr (Hauptabteilung I) und die internationalen Verbindungen (Abteilung X) oder die Arbeit des Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin (Abteilung XVII). Für einige Aufgabenstellungen wurde die Bildung bezirklicher Struktureinheiten für unnötig erachtet. So gab es in den 60er und 70er Jahren für die Abteilung XXI und das Büro der Leitung II Referenten für Koordinierung (RfK) bzw. Offiziere BdL II. Für spezifische Aufgaben gab es territorial bedingte Diensteinheiten bei einigen BV, z. B. in Leipzig ein selbständiges Referat (sR) Messe, in Rostock die Abt. Hafen.

An der Spitze der BV standen der Leiter (Chef) und zwei Stellv. Operativ. Der Stellv. für Aufklärung fungierte zugleich als Leiter der Abt. XV. Die Schaffung des Stellvertreterbereichs Operative Technik im MfS Berlin im Jahre 1986 führte in den BV zur Bildung von Stellv. für Operative Technik/Sicherstellung.

- Inoffizieller Mitarbeiter (IM)

-

Inoffizielle Mitarbeiter (IM) waren das wichtigste Instrument des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), um primär Informationen über Bürger, die Gesellschaft, ihre Institutionen und Organisationen der DDR oder im Ausland zu gewinnen. Unter Umständen hatten IM auf Personen oder Ereignisse in der DDR steuernden Einfluss zu nehmen.

In der DDR-Gesellschaft hießen sie "Spitzel", "Denunzianten" oder "Kundschafter". Mit der deutschen Einheit hat sich die Bezeichnung Inoffizieller Mitarbeiter des MfS für die heimlichen Zuträger etabliert. Sie lieferten u. a. Informationen über Stimmungen und Meinungen in der Bevölkerung.

Die SED-Führung wollte stets über die konkrete Situation und Lage in der DDR unterrichtet sein. Die IM hatten den Auftrag, "staatsgefährdende" Bestrebungen zu ermitteln, was beim MfS "politisch ideologische Diversion" bzw. "politische Untergrundtätigkeit" hieß. Der Bogen hierfür war weit gespannt und reichte von einer privaten Meinungsäußerung bis hin zu politischen Aktivitäten. Überdies sollten sie, wenn auch selten, direkt auf gesellschaftliche Entwicklungen oder einzelne Personen einwirken.

Die IM waren das wichtigste Repressionsinstrument in der DDR. IM wurden auf bestimmte Schwerpunkte angesetzt, von denen tatsächliche oder vermeintliche Gefahren ausgehen konnten. Diese Objekte und Territorien, Bereiche oder Personen waren so zahlreich, dass die geheimpolizeiliche Durchdringung tendenziell den Charakter einer flächendeckenden Überwachung annahm.

Die Anzahl der vom MfS geführten inoffiziellen Mitarbeiter umfasste im Jahre 1989 ungefähr 189.000 IM, darunter 173.000 IM der Abwehrdiensteinheiten, ferner 13.400 IM in der DDR und 1.550 IM in der Bundesrepublik, die von der Hauptverwaltung A geführt wurden, sowie diverse andere wie Zelleninformatoren usw. Auf 89 DDR-Bürger kam somit ein IM. In der Zeit von 1950 bis 1989 gab es insgesamt ca. 620.000 IM.

Die Entwicklung des IM-Netzes ist nicht allein von einem kontinuierlichen Anstieg geprägt, sondern verweist auf besondere Wachstumsphasen in Zeiten innergesellschaftlicher Krisen wie dem 17. Juni 1953 oder am Vorabend des Mauerbaus. Im Zuge der deutsch-deutschen Entspannungspolitik wurde das IM-Netz ebenfalls erweitert. So umfasste es Mitte der 70er Jahre – hochgerechnet – über 200.000 IM. Angesichts wachsender oppositioneller Bewegungen hatte es in den 80er Jahren gleichfalls ein hohes Niveau.

Die flächendeckende Überwachung der Gesellschaft fiel regional recht unterschiedlich aus. Im Land Brandenburg, das die Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam vereint, war sie stärker als in Thüringen. Die höchste IM-Dichte wies der ehemalige Bezirk Cottbus auf.

Das MfS operierte formal nach territorialen Gesichtspunkten und Sicherungsbereichen, setzte jedoch operative Schwerpunkte in der geheimpolizeilichen Arbeit. Bezogen auf das Gesamtministerium lagen diese – sowohl auf Kreis-, als auch auf Bezirks- und Hauptabteilungsebene – bei der Volkswirtschaft, der Spionageabwehr und auf der "politischen Untergrundtätigkeit", der "Bearbeitung " von oppositionellen Milieus und den Kirchen.

Die Motive zur Kooperation mit dem MfS waren überwiegend ideeller, seltener materieller Natur, noch seltener war Erpressung der Grund. Die Kooperation währte durchschnittlich sechs bis zehn Jahre oder länger. Augenfällig ist, dass darunter nicht wenige soziale Aufsteiger waren. Der Anteil von weiblichen IM lag in der DDR bei 17 Prozent, in der Bundesrepublik bei 28 Prozent. Über die Hälfte der IM war Mitglied der SED. Von den 2,3 Mio. Mitgliedern der Partei ausgehend, waren 4 bis 5 Prozent zuletzt inoffiziell aktiv, d. h. jedes zwanzigste SED-Mitglied.

Das MfS differenzierte IM nach Kategorien: Gesellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit, IM zur Sicherung und Durchdringung des Verantwortungsbereichs, IM im besonderen Einsatz, Führungs-IM und IM zur Sicherung der Konspiration und des Verbindungswesens. Die wichtigste Kategorie waren IM mit "Feindverbindungen" bzw. solche, die Personen zu "bearbeiten" hatten, die "im Verdacht der Feindtätigkeit" standen. Im Laufe der 80er Jahre nahm der Anteil von IM in der Kategorie IMB bis Dezember 1988 auf rund 3.900 zu.

Der Anteil von Bundesbürgern oder Ausländern unter den IM des MfS betrug nicht einmal 2 Prozent. 1989 waren mindestens 3.000 Bundesbürger inoffiziell im Dienste des MfS, zusätzlich mehrere Hundert Ausländer. In der Zeit von 1949 bis 1989 waren insgesamt mindestens 12.000 Bundesbürger und Westberliner IM.

Die operativen Ziele des MfS waren über die gesamte Bundesrepublik Deutschland verteilt. Darüber hinaus gab es Schwerpunkte in Europa, im Nahen Osten und Asien, nachgeordnet auch in Afrika und Lateinamerika. Nachrichtendienstliche Schwerpunkte waren vor allem die Wissenschafts- und Technikspionage, erst danach die politische und mit etwas Abstand die Militärspionage. Die Bundesrepublik Deutschland wurde folglich vor allem als Ressource zur Systemstabilisierung genutzt.

Die politische Spionage diente vornehmlich dazu, die politische Gefährdungslage des herrschenden Systems in der DDR bestimmen zu können. Dieses Profil deutet an, dass die Spionage der Bewahrung des Status quo dienen sollte. Von einer Unterwanderung der Bundesrepublik war die Geheimpolizei zahlenmäßig weit entfernt. Vielmehr waren ihre inoffiziellen Mitarbeiter damit beschäftigt, das DDR-System zu stabilisieren.

Literatur

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 1: Richtlinien und Durchführungsbestimmungen. Berlin 2010

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen für die Arbeit mit Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1998

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 3: Statistiken. Berlin 2008.

- Offizier im besonderen Einsatz (OibE)

-

Zur Durchdringung von Ministerien und anderen wichtigen Stellen des Staatsapparates, der Wirtschaft, aber auch außerhalb der DDR setzte das MfS hauptamtliche Mitarbeiter als Offizier im besonderen Einsatz (OibE) ein. Sie agierten dort verdeckt und mit einer legendierten Biografie ausgestattet. Schwerpunkte waren das System der Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben, Residenten sowie Wachkräfte in den Auslandsvertretungen der DDR.

In einigen Bereichen arbeiteten zeitweise regelrechte OibE-Strukturen, etwa im MdI der DDR (Personendatenbank), dem Entwicklungszentrum des Kombinates Robotron oder der Sektion Kriminalistik der Humboldt-Universität. 1983 gab es 3.471 OibE, danach sank die Zahl. 1988 verfügten 27 Diensteinheiten der MfS-Zentrale über 1.856 OibE.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BV

- Bezirksverwaltung

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- HA

- Hauptabteilung

- IM

- Inoffizieller Mitarbeiter

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- OibE

- Offizier im besonderen Einsatz

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- aktuelle Seite 4

aktuelle Seite 4

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln