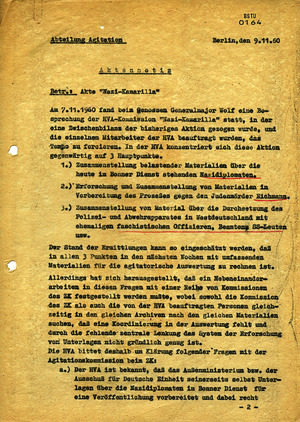

Aktion „Nazikamarilla“ – Aktennotiz der Abteilung Agitation vom 09. November 1960

- Informationen

-

Informationen

Aktion „Nazikamarilla“ – Aktennotiz der Abteilung Agitation vom 09. November 1960

Signatur: BArch, MfS, HA IX, Nr. 22821, Bl. 164-165

Mitte der 1960er Jahre begann die Stasi, sich eingehend mit den nationalsozialistischen Verbrechen um den KZ-Lager-Komplex Mittelbau-Dora auseinanderzusetzen und umfassende Archivauswertungen und Ermittlungen vorzunehmen. Hintergrund war das sich hierzu anbahnende zweite große Strafverfahren auf westdeutschem Boden, der Essener Dora-Prozess, welcher im November 1967 vor dem Essener Landgericht begann. Seit Anfang der 1960er Jahre liefen entsprechende Vorermittlungen in der Bundesrepublik, die vielfach Rechtshilfeersuchen an verschiedene Stellen in der DDR einschlossen und so die Stasi auf den Plan riefen.

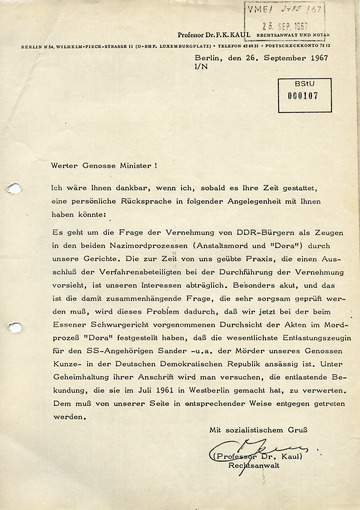

Am zweiten großen Prozess auf westdeutschem Boden zu Gewalt- und Endphaseverbrechen im KZ Mittelbau-Dora gegen die SS-Leute Helmut Bischoff, Erwin Busta und Ernst Sander nahm die DDR als Nebenklagevertreter teil und entsandte hierzu mit Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul einen Anwalt, den die Nazis selbst aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt und inhaftiert hatten. Kaul gehörte zu den wenigen ostdeutschen Anwälten, die auch an Westberliner und westdeutschen Gerichten anwaltlich tätig werden konnten. Er war daher bereits zuvor u. a. als Hauptprozessbevollmächtigter im KPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sowie als Nebenklagevertreter im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) und im ebenfalls 1967 beginnenden zweiten Frankfurter Euthanasie-Prozess (1967-1968) aufgetreten.

Die Wahrnehmung dieser Mandate war durch eine enge Kooperation mit dem MfS sowie eine propagandistische Nutzung der jeweiligen Verfahren geprägt: Die DDR sollte dabei als Vertreter der Opfer und das „bessere“ Deutschland erscheinen, die Bundesrepublik als das Land, in dem NS-Täter wieder in Amt und Würden gelangt waren und für begangene Verbrechen nicht oder nur milde zur Rechenschaft gezogen wurden. Die gleiche Intention wurde auch mit der Teilnahme am Verfahren in Essen verfolgt.

Die Stasi konnte in ihrem Vorgehen auf Erfahrungen zurückgreifen, die in zuvor durchgeführten „Aktionen“ gesammelt wurden und denen die Diskreditierung der Bonner Republik ebenso inhärent war.

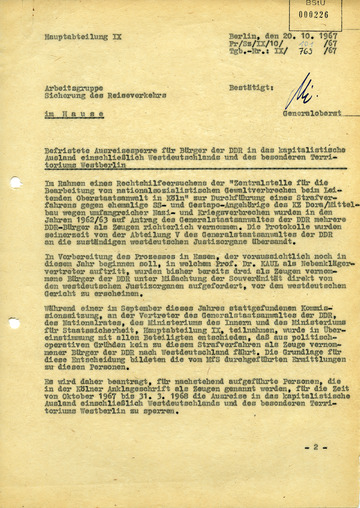

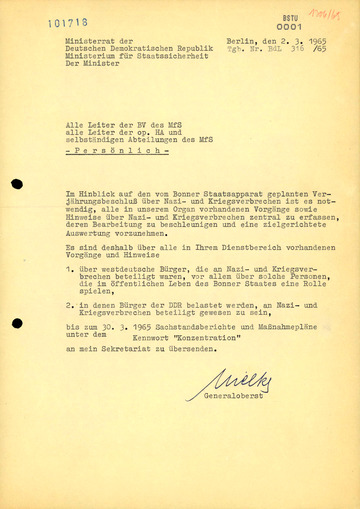

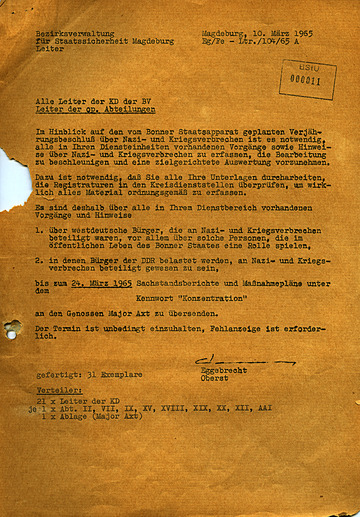

So lief u. a. im März 1965 die durch Erich Mielke veranlasste Aktion „Konzentration“ zu NS-Verbrechen an. Mit Schreiben vom 02.03.1965 hatte er die Leiter der Stasi-Bezirksverwaltungen sowie die Leiter aller operativen Hauptabteilungen dazu aufgefordert, Unterlagen mit Informationen zu „Nazi- und Kriegsverbrechen“ zu erfassen und auszuwerten. Mit Blick auf die Verjährungsdebatte in Bezug auf NS-Verbrechen in der Bundesrepublik sollte Belastendes über dort lebende Personen, vor allem solcher, die öffentliche Ämter bekleideten, an Mielke übermittelt werden.

Mit der Aktion „Nazikamarilla“ hatte es bereits zuvor ab 1960 einen ähnlich gezielten und konzertierten Versuch gegeben, bundesrepublikanische Verantwortungsträger bloßzustellen. Hier standen Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, der Chef des Bundeskanzleramtes Hans Globke sowie der BND und deren tatsächliche (Globke, BND) oder vermeintliche (Gerstenmaier) NS-Belastungen im Fokus.

Beim hier vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Aktennotiz der MfS-Abteilung Agitation vom 09.11.1960 zur Aktion „Nazikamarilla“. Die Abteilung war insbesondere bis Mitte der 60er Jahre in die DDR-Propaganda gegen die Bundesrepublik eingebunden. Thematisiert wird im Dokument eine HV A-Besprechung bei Markus Wolf, die am 07.11.1960 stattfand.

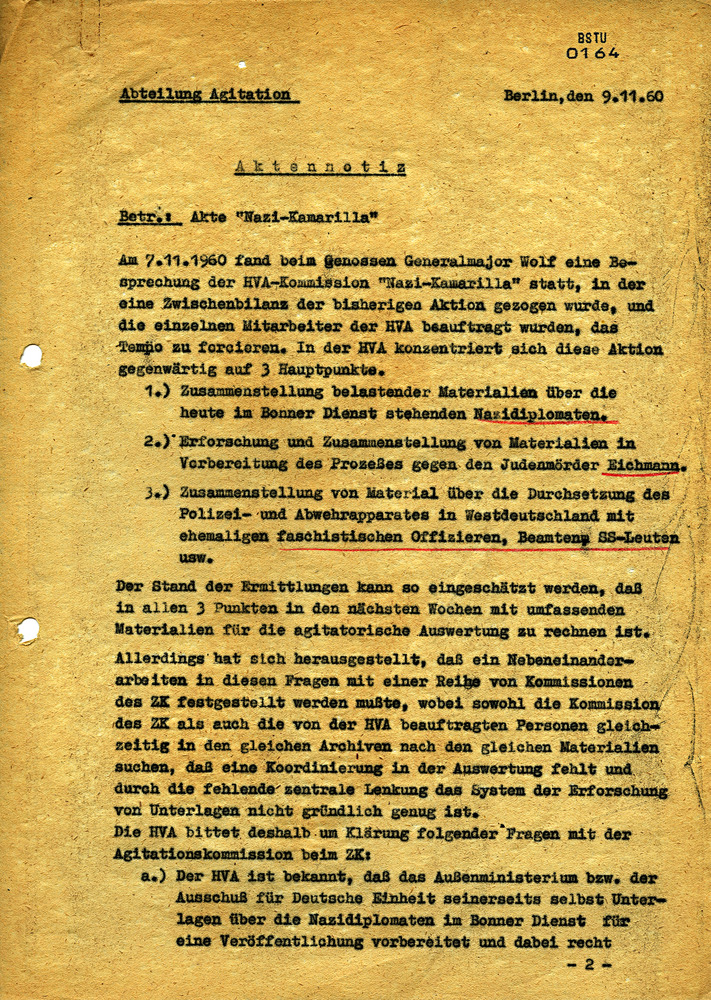

Anhand dieser Notiz wird deutlich, dass das Vorgehen des MfS und anderer DDR-Organe im Rahmen der Aktion mitunter von einem Kompetenzgerangel und Koordinationsdefizit geprägt war, die dem eigenen Anliegen eher im Wege standen: Die HV A beschwerte sich – ausweislich des Vermerkes – über die aus ihrer Sicht „recht spontan zu Werke“ gehende Agitationskommission des ZK der SED. Sie forderte vor Veröffentlichungen entsprechende Rücksprachen mit dem MfS, abgestimmte Archivrecherchen sowie Rücksichtnahme auf operative Gesichtspunkte und eine zentrale Auswertungsgruppe ein.

Beide genannten MfS-Aktionen verband, dass sie vor dem Hintergrund sich außerhalb der DDR abzeichnender oder gerade stattfindender NS-Kriegsverbrecherprozesse bei jeweils aktuellem Aufbrechen einer Verjährungsdebatte in der Bundesrepublik ins Rollen kamen. Das betraf bei der Aktion „Nazikamarilla“ z. B. den, nach der Entführung Adolf Eichmanns 1960 absehbaren Eichmann-Prozess in Jerusalem, der in der Aktennotiz explizit benannt wird. Für die Aktion „Konzentration“ bildeten u. a. der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess, der sich in Vorbereitung befindende Essener Dora-Prozess und die 1965 erneut aufkommende Verjährungsdebatte in der BRD den außenpolitischen Horizont des eigenen Handelns.

Metadaten

- Datum:

- 09.11.1960

- Rechte:

- BArch

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

Abteilung Agitation

Berlin, den 9.11.1960

Aktennotiz

Betr.: Akte "Nazi-Kamarilla"

Am 07.11.1960 fand beim Genossen Generalmajor Wolf eine Besprechung der HVA-Kommission "Nazi-Kamarilla" statt, in der eine Zwischenbilanz der bisherigen Aktion gezogen wurde, und die einzelnen Mitarbeiter der HVA beauftragt wurden, das Tempo zu forcieren. In der HVA konzentriert sich diese Aktion gegenwärtig auf 3 Hauptpunkte.

1. Zusammenstellung belastender Materialien über die heute im Bonner Dienst stehenden [unterstrichen: Nazidiplomaten]

2. Erforschung und Zusammenstellung von Materialien in Vorbereitung des Prozeßes gegen den Judenmörder [unterstrichen: Eichmann].

3. Zusammenstellung von Material über die Durchsetzung des Polizei- und Abwehrapparates in Westdeutschland mit ehemaligen [unterstrichen: faschistischen Offizieren, Beamten, SS-Leuten] usw.

Der Stand der Ermittlungen kann so eingeschätzt werden, daß in allen 3 Punkten in den nächsten Wochen mit umfassenden Materialien für die agitatorische Auswertung zu rechnen ist.

Allerdings hat sich herausgestellt, daß ein Nebeneinander-arbeiten in diesen Fragen mit einer Reihe von Kommissionen des ZK festgestellt werden mußte, wobei sowohl die Kommission des ZK als auch die von der HVA beauftragten Personen gleichzeitig in den gleichen Archiven nach den gleichen Materialien suchen, daß eine Koordinierung in der Auswertung fehlt und durch die fehlende zentrale Lenkung das System der Erforschung von Unterlagen nicht gründlich genug ist.

Die HVA bittet deshalb um Klärung folgender Fragen mit der Agitationskommission beim ZK:

a. Der HVA ist bekannt, daß das Außenministerium bzw. der Ausschuß für Deutsche Einheit seinerseits selbst Unterlagen über die Nazidiplomaten im Bonner Dienst für eine Veröffentlichung vorbereitet und dabei recht - Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Abteilung Agitation

-

Für Öffentlichkeits- und Traditionsarbeit zuständige zentrale Diensteinheit, 1955 aus der Abteilung Allgemeines ausgegründet. Sie sorgte für die Erarbeitung von Ausstellungen, Printpublikationen und Filmen zur Tätigkeit des MfS sowie für die Platzierung solcher Themen in den DDR-Medien. Die Abt. stand unter der Leitung von Gustav Borrmann (1955–1957), Günter Halle (1957–1975) und Helmut Bechert (1975–1985). Sie verfügte 1960 über 26, 1970 über 69 und 1985 über 76 Mitarbeiter. 1972–1983 war der Arbeitsbereich, der für die Zusammenarbeit mit betrieblichen Arbeitskollektiven, Schulen und Grenzgemeinden sowie die sog. Patenschaftsarbeit zuständig war, unter der Leitung von Gerhard Kehl als Arbeitsgruppe Öffentliche Verbindungen (AÖV) zeitweise ausgegliedert. 1985 wurde der Aufgabenbereich der Abteilung als Bereich 6 in die ZAIG eingegliedert.

- Bezirksverwaltung (BV, BVfS)

-

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform der DDR vom Sommer 1952 wurden die fünf Länderverwaltungen für Staatssicherheit (LVfS) in 14 Bezirksverwaltungen umgebildet. Daneben bestanden die Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin und die Objektverwaltung "W" (Wismut) mit den Befugnissen einer BV. Letztere wurde 1982 als zusätzlicher Stellvertreterbereich "W" in die Struktur der BV Karl-Marx-Stadt eingegliedert.

Der Apparat der Zentrale des MfS Berlin und der der BV waren analog strukturiert und nach dem Linienprinzip organisiert. So waren die Hauptabteilung II in der Zentrale bzw. die Abteilungen II der BV für die Schwerpunkte der Spionageabwehr zuständig usw. Auf der Linie der Hauptverwaltung A waren die Abteilung XV der BV aktiv. Einige Zuständigkeiten behielt sich die Zentrale vor: so die Militärabwehr (Hauptabteilung I) und die internationalen Verbindungen (Abteilung X) oder die Arbeit des Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin (Abteilung XVII). Für einige Aufgabenstellungen wurde die Bildung bezirklicher Struktureinheiten für unnötig erachtet. So gab es in den 60er und 70er Jahren für die Abteilung XXI und das Büro der Leitung II Referenten für Koordinierung (RfK) bzw. Offiziere BdL II. Für spezifische Aufgaben gab es territorial bedingte Diensteinheiten bei einigen BV, z. B. in Leipzig ein selbständiges Referat (sR) Messe, in Rostock die Abt. Hafen.

An der Spitze der BV standen der Leiter (Chef) und zwei Stellv. Operativ. Der Stellv. für Aufklärung fungierte zugleich als Leiter der Abt. XV. Die Schaffung des Stellvertreterbereichs Operative Technik im MfS Berlin im Jahre 1986 führte in den BV zur Bildung von Stellv. für Operative Technik/Sicherstellung.

- Entführung

-

Entführungen, also Verschleppungen im Sinne des Strafrechts (in den Akten auch Überführung ), waren bis in die 70er Jahre elementare Bestandteile in der Strategie und Taktik der DDR-Geheimpolizei.

In dem 1969 von der Juristischen Hochschule des MfS erarbeiteten "Wörterbuch der politisch-operativen Arbeit" wird das Delikt einer Entführung als "Erscheinungsform von Terrorverbrechen" definiert. "Sie ist das Verbringen von Menschen gegen ihren Willen unter Anwendung spezifischer Mittel und Methoden (Gewalt, Drohung, Täuschung, Narkotika, Rauschmittel u. a.) von ihrem ursprünglichen Aufenthaltsort in andere Orte, Staaten oder Gebiete." Unbeabsichtigt erfasst diese Definition exakt auch die Entführungen, die das MfS "im Operationsgebiet" verübt hat.

Entführungen entsprachen den Traditionen und Praktiken der sowjetischen "Tschekisten". Nicht zufällig haben Instrukteure und Agenten der KGB-Dependance in Ostberlin bis Mitte der 50er Jahre auch bei Entführungen aus Westberlin und Westdeutschland mit dem MfS eng kooperiert. Entführungen wurden in der Verantwortung jedes der drei Minister für Staatssicherheit durchgeführt, die die DDR unter der Diktatur der SED hatte. Weder Zaisser noch Mielke setzten sie allerdings so planmäßig und aggressiv ein wie Wollweber. Unter seiner Ägide fanden die meisten Entführungen statt – wenn auch unter Mielkes verantwortlicher Mitwirkung.

Die Zuständigkeit für Entführungsaktionen im Apparat der Staatssicherheit ist anhand interner Direktiven, Befehle und Maßnahmenpläne genau bestimmbar. Erstens waren sie stets Chefsache. Der Minister war jeweils in die Pläne zur Vorbereitung und Durchführung einer Verschleppung eingebunden. Die letzte Entscheidung lag bei ihm. Unmittelbar mit Entführungen befasst waren im MfS zweitens die Leiter verschiedener Hauptabteilungen, in deren Diensteinheiten operative Vorgänge zu entsprechenden Zielpersonen bearbeitet wurden. Das konnte die für Spionageabwehr zuständige Hauptabteilung II sein oder die seinerzeitige Hauptabteilung V (seit 1964 Hauptabteilung XX), der u. a. die Bekämpfung "politischer Untergrundarbeit" zugewiesen war. Überläufer aus den bewaffneten Organen wurden von Diensteinheiten der Hauptabteilung I – der sog. Militärabwehr – operativ bearbeitet. Sie alle verfügten zum Zweck grenzüberschreitender Aktionen über geeignete IM und spezielle Einsatzgruppen. Flankierende Hilfsdienste hatten die Hauptabteilung VIII zu leisten, die für Operative Ermittlungen und Festnahmen zuständig war, sowie die für Spionage und aktive Maßnahmen zuständige Hauptverwaltung A.

Die Gesamtzahl der vom MfS versuchten und vollendeten Entführungen ist nach empirischen Untersuchungen, die für die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit" durchgeführt wurden, auf maximal 700 zu veranschlagen. Die Historikerin Susanne Muhle beziffert sie für die Zeit zwischen 1950 und Mitte der 60er Jahre auf 400 bis 500. Exakte Angaben sind infolge der streng konspirativ abgeschirmten Vorgehensweise des MfS bei Entführungsaktionen nicht möglich. Sie sind im Grunde genommen auch irrelevant. Entscheidend ist, dass Entführungen im Apparat des MfS institutionell verankert waren.

Ganz im Sinne der MfS-spezifischen Definition sind generell drei taktische, manchmal kombinierte Entführungsvarianten zu unterscheiden: Verschleppungen unter Anwendung physischer Gewalt; Verschleppungen unter Anwendung von Betäubungsmitteln sowie Entführungen vermittelst arglistiger Täuschung.

Die Zielgruppen MfS-getätigter Entführungen lassen sich wie folgt umreißen: hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter des MfS, die zu "Verrätern" geworden und "zum Klassenfeind übergelaufen" waren; Mitarbeiter westlicher Nachrichtendienste; Mitarbeiter der Ostbüros von SPD, CDU, LDP und DGB sowie der KgU und des UFJ in Westberlin; Überläufer aus der Volkspolizei und der Nationalen Volksarmee; abtrünnige Genossen aus den Reihen der SED; regimekritische Journalisten und westliche Fluchthelfer speziell nach dem 13. August 1961.

Während MfS-extern Entführungen strengster Geheimhaltung unterlagen, wurden sie in den 50er Jahren MfS-intern in Befehlen bekannt gegeben, soweit es sich um "zurückgeholte" Überläufer gehandelt hatte. Potenzielle Nachahmer sollten abgeschreckt werden. Zum Beispiel hieß es in dem Stasi-Befehl 134/55 vom 7. Mai 1955, mit dem intern die Hinrichtung zweier "Verräter" zur Kenntnis gebracht wurde:"Wer aus unseren Reihen Verrat an der Partei, an der Arbeiterklasse und an der Sache des Sozialismus übt, hat die strengste Strafe verdient. Die Macht der Arbeiterklasse ist so groß und reicht so weit, dass jeder Verräter zurückgeholt wird oder ihn in seinem vermeintlich sicheren Versteck die gerechte Strafe ereilt." "Strengste Strafe" hieß unter Umständen Todesstrafe. In mindestens 20 Fällen ist sie gegen Entführungsopfer verhängt und vollstreckt worden. Zumeist wurden langjährige Freiheitsstrafen ausgesprochen. Nicht wenige Entführungsopfer sind in der Haft verstorben – in Einzelfällen durch Suizid.

Literatur

- Fricke, Karl Wilhelm unter Mitarbeit von Ehlert, Gerhard: Entführungsaktionen der DDR-Staatssicherheit und die Folgen für die Betroffenen. In: Materialien der Enquete-Kommission "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit", (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1999, S. 1169–1208.

- Hauptverwaltung Aufklärung (HV A)

-

Die Hauptverwaltung A (HV A) war die Spionageabteilung des MfS, deren Bezeichnung sich an die der Spionageabteilung des KGB, 1. Verwaltung, anlehnt. Der Ordnungsbuchstabe A wurde in der Bundesrepublik oftmals, aber unzutreffenderweise mit "Aufklärung" aufgelöst. Die HV A wurde 1951 als Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung (IWF) gebildet und ging im September 1953 als HA XV in das Staatssekretariat für Staatssicherheit ein. Sie wurde im MfS von 1956 bis zur Auflösung im Juni 1990 als HV A bezeichnet.

Der Schwerpunkt nachrichtendienstlicher Tätigkeit der HV A lag in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin, wo sie mit Objektquellen, d. h. den IM in den nachrichtendienstlichen Zielobjekten, aktiv war.

Die HV A gliederte sich 1956 in 15, 1989 in 20 Abteilungen.

Für die operative Arbeit gegen das Bundeskanzleramt und wichtige Bundesministerien war die Abteilung I, für die gegen die bundesdeutschen Parteien die Abteilung II und für die Arbeit außerhalb Deutschlands die Abteilung III zuständig. Für die Infiltration der USA war die Abteilung XI, für die NATO und die Europäischen Gemeinschaften die Abteilung XII verantwortlich. Mit der Militärspionage war die Abteilung IV befasst, mit der Unterwanderung gegnerischer Nachrichtendienste die Abteilung IX.

Innerhalb der Hauptverwaltung war vornehmlich der Sektor Wissenschaft und Technik (SWT) mit Wissenschafts- und Technikspionage befasst, der zu diesem Zweck die Abteilung XIII bis XV sowie die Arbeitsgruppen 1, 3 und 5 unterhielt sowie eine eigene Auswertungsabteilung, die Abteilung V bzw. ab 1959 Abteilung VII.

Leiter der HV A waren 1951/52 Anton Ackermann, kurzzeitig Richard Stahlmann, 1952-1986 Markus Wolf, dann Werner Großmann und 1989/90 Bernd Fischer. Von anfangs zwölf Mitarbeitern wuchs der Apparat bis 1955 auf 430, bis 1961 auf 524 Mitarbeiter und erreichte bis 1972 einen Umfang von 1.066 hauptamtlichen Mitarbeitern. Bis 1989 wuchs die HV A auf 3.299 hauptamtliche Mitarbeiter, hinzu kamen 701 OibE (1985: 1.006) sowie 778 HIM. OibE und HIM arbeiteten verdeckt in der DDR und im Operationsgebiet. Insgesamt verfügte die HV A also zuletzt über 4.778 Mitarbeiter.

Die Anzahl der von der HV A geführten IM umfasste im Jahre 1989 rund 13.400 in der DDR und weitere 1.550 in der Bundesrepublik. Über 40 Jahre hinweg werden nach Hochrechnungen insgesamt rund 6.000 Bundesbürger und Westberliner IM der HV A gewesen sein.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- Betr.

- Betreff

- BArch

- Bundesarchiv

- BND

- Bundesnachrichtendienst

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- HA

- Hauptabteilung

- HV A

- Hauptverwaltung A

- HVA

- Hauptverwaltung A

- KPD

- Kommunistische Partei Deutschlands

- KZ

- Konzentrationslager

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- NS

- Nationalsozialismus

- Nazi

- Nationalsozialist

- SS

- Schutzstaffel

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZK

- Zentralkomitee

- Inhaltsverzeichnis

Aktion „Nazikamarilla“ – Aktennotiz der Abteilung Agitation vom 09. November 1960

- Informationen

-

Informationen

Aktion „Nazikamarilla“ – Aktennotiz der Abteilung Agitation vom 09. November 1960

Signatur: BArch, MfS, HA IX, Nr. 22821, Bl. 164-165

Mitte der 1960er Jahre begann die Stasi, sich eingehend mit den nationalsozialistischen Verbrechen um den KZ-Lager-Komplex Mittelbau-Dora auseinanderzusetzen und umfassende Archivauswertungen und Ermittlungen vorzunehmen. Hintergrund war das sich hierzu anbahnende zweite große Strafverfahren auf westdeutschem Boden, der Essener Dora-Prozess, welcher im November 1967 vor dem Essener Landgericht begann. Seit Anfang der 1960er Jahre liefen entsprechende Vorermittlungen in der Bundesrepublik, die vielfach Rechtshilfeersuchen an verschiedene Stellen in der DDR einschlossen und so die Stasi auf den Plan riefen.

Am zweiten großen Prozess auf westdeutschem Boden zu Gewalt- und Endphaseverbrechen im KZ Mittelbau-Dora gegen die SS-Leute Helmut Bischoff, Erwin Busta und Ernst Sander nahm die DDR als Nebenklagevertreter teil und entsandte hierzu mit Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul einen Anwalt, den die Nazis selbst aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt und inhaftiert hatten. Kaul gehörte zu den wenigen ostdeutschen Anwälten, die auch an Westberliner und westdeutschen Gerichten anwaltlich tätig werden konnten. Er war daher bereits zuvor u. a. als Hauptprozessbevollmächtigter im KPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sowie als Nebenklagevertreter im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) und im ebenfalls 1967 beginnenden zweiten Frankfurter Euthanasie-Prozess (1967-1968) aufgetreten.

Die Wahrnehmung dieser Mandate war durch eine enge Kooperation mit dem MfS sowie eine propagandistische Nutzung der jeweiligen Verfahren geprägt: Die DDR sollte dabei als Vertreter der Opfer und das „bessere“ Deutschland erscheinen, die Bundesrepublik als das Land, in dem NS-Täter wieder in Amt und Würden gelangt waren und für begangene Verbrechen nicht oder nur milde zur Rechenschaft gezogen wurden. Die gleiche Intention wurde auch mit der Teilnahme am Verfahren in Essen verfolgt.

Die Stasi konnte in ihrem Vorgehen auf Erfahrungen zurückgreifen, die in zuvor durchgeführten „Aktionen“ gesammelt wurden und denen die Diskreditierung der Bonner Republik ebenso inhärent war.

So lief u. a. im März 1965 die durch Erich Mielke veranlasste Aktion „Konzentration“ zu NS-Verbrechen an. Mit Schreiben vom 02.03.1965 hatte er die Leiter der Stasi-Bezirksverwaltungen sowie die Leiter aller operativen Hauptabteilungen dazu aufgefordert, Unterlagen mit Informationen zu „Nazi- und Kriegsverbrechen“ zu erfassen und auszuwerten. Mit Blick auf die Verjährungsdebatte in Bezug auf NS-Verbrechen in der Bundesrepublik sollte Belastendes über dort lebende Personen, vor allem solcher, die öffentliche Ämter bekleideten, an Mielke übermittelt werden.

Mit der Aktion „Nazikamarilla“ hatte es bereits zuvor ab 1960 einen ähnlich gezielten und konzertierten Versuch gegeben, bundesrepublikanische Verantwortungsträger bloßzustellen. Hier standen Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier, der Chef des Bundeskanzleramtes Hans Globke sowie der BND und deren tatsächliche (Globke, BND) oder vermeintliche (Gerstenmaier) NS-Belastungen im Fokus.

Beim hier vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Aktennotiz der MfS-Abteilung Agitation vom 09.11.1960 zur Aktion „Nazikamarilla“. Die Abteilung war insbesondere bis Mitte der 60er Jahre in die DDR-Propaganda gegen die Bundesrepublik eingebunden. Thematisiert wird im Dokument eine HV A-Besprechung bei Markus Wolf, die am 07.11.1960 stattfand.

Anhand dieser Notiz wird deutlich, dass das Vorgehen des MfS und anderer DDR-Organe im Rahmen der Aktion mitunter von einem Kompetenzgerangel und Koordinationsdefizit geprägt war, die dem eigenen Anliegen eher im Wege standen: Die HV A beschwerte sich – ausweislich des Vermerkes – über die aus ihrer Sicht „recht spontan zu Werke“ gehende Agitationskommission des ZK der SED. Sie forderte vor Veröffentlichungen entsprechende Rücksprachen mit dem MfS, abgestimmte Archivrecherchen sowie Rücksichtnahme auf operative Gesichtspunkte und eine zentrale Auswertungsgruppe ein.

Beide genannten MfS-Aktionen verband, dass sie vor dem Hintergrund sich außerhalb der DDR abzeichnender oder gerade stattfindender NS-Kriegsverbrecherprozesse bei jeweils aktuellem Aufbrechen einer Verjährungsdebatte in der Bundesrepublik ins Rollen kamen. Das betraf bei der Aktion „Nazikamarilla“ z. B. den, nach der Entführung Adolf Eichmanns 1960 absehbaren Eichmann-Prozess in Jerusalem, der in der Aktennotiz explizit benannt wird. Für die Aktion „Konzentration“ bildeten u. a. der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess, der sich in Vorbereitung befindende Essener Dora-Prozess und die 1965 erneut aufkommende Verjährungsdebatte in der BRD den außenpolitischen Horizont des eigenen Handelns.

Metadaten

- Datum:

- 09.11.1960

- Rechte:

- BArch

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

spontan zu Werke geht. Deshalb sollte seitens der Agitationskommission keine Veröffentlichung dieses Komplexes erfolgen, ohne vorher Rücksprache mit dem MfS genommen zu haben. In dieser Frage wird im Prinzip vorgeschlagen, eine zentrale Auswertungsgruppe zu schaffen,in der Genossen des Ausschußes für Deutsche Einheit und des Außenministeriums sowie des MfS vertreten sein sollen.

Eine Aussprache dieser beteiligten Institutionen würde sich schnellstens notwendig machen, da der Ausschuß für Deutsche Einheit plant, bereits am 04.12.1960 mit den von ihm gesammelten Materialien an die Öffentlichkeit zu treten.

b. Im Hinblick auf die Entlarvung des Polizeiapparates in Westdeutschland bittet die HVA gleichfalls, daß die Agitationskommission nur in Zusammenarbeit mit dem MfS vorgeht, weil hierbei eine Reihe operative Gesichtspunkte der HVA eine bestimmte Rolle spielen.

Zur Frage [unterstrichen: Gerstenmaier] befinden sich noch einige Materialien bei der HVA, der größte Prozentsatz jedoch in der Hauptabteilung V. Die weiter Herausgabe von Materialien über Gerstenmaier wird jeweils nach Absprache zwischen den Genossen Wolf und Beater erfolgen.

[Unterschrift]

(Gleißner)

Obltn. - Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Abteilung Agitation

-

Für Öffentlichkeits- und Traditionsarbeit zuständige zentrale Diensteinheit, 1955 aus der Abteilung Allgemeines ausgegründet. Sie sorgte für die Erarbeitung von Ausstellungen, Printpublikationen und Filmen zur Tätigkeit des MfS sowie für die Platzierung solcher Themen in den DDR-Medien. Die Abt. stand unter der Leitung von Gustav Borrmann (1955–1957), Günter Halle (1957–1975) und Helmut Bechert (1975–1985). Sie verfügte 1960 über 26, 1970 über 69 und 1985 über 76 Mitarbeiter. 1972–1983 war der Arbeitsbereich, der für die Zusammenarbeit mit betrieblichen Arbeitskollektiven, Schulen und Grenzgemeinden sowie die sog. Patenschaftsarbeit zuständig war, unter der Leitung von Gerhard Kehl als Arbeitsgruppe Öffentliche Verbindungen (AÖV) zeitweise ausgegliedert. 1985 wurde der Aufgabenbereich der Abteilung als Bereich 6 in die ZAIG eingegliedert.

- Bezirksverwaltung (BV, BVfS)

-

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform der DDR vom Sommer 1952 wurden die fünf Länderverwaltungen für Staatssicherheit (LVfS) in 14 Bezirksverwaltungen umgebildet. Daneben bestanden die Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin und die Objektverwaltung "W" (Wismut) mit den Befugnissen einer BV. Letztere wurde 1982 als zusätzlicher Stellvertreterbereich "W" in die Struktur der BV Karl-Marx-Stadt eingegliedert.

Der Apparat der Zentrale des MfS Berlin und der der BV waren analog strukturiert und nach dem Linienprinzip organisiert. So waren die Hauptabteilung II in der Zentrale bzw. die Abteilungen II der BV für die Schwerpunkte der Spionageabwehr zuständig usw. Auf der Linie der Hauptverwaltung A waren die Abteilung XV der BV aktiv. Einige Zuständigkeiten behielt sich die Zentrale vor: so die Militärabwehr (Hauptabteilung I) und die internationalen Verbindungen (Abteilung X) oder die Arbeit des Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin (Abteilung XVII). Für einige Aufgabenstellungen wurde die Bildung bezirklicher Struktureinheiten für unnötig erachtet. So gab es in den 60er und 70er Jahren für die Abteilung XXI und das Büro der Leitung II Referenten für Koordinierung (RfK) bzw. Offiziere BdL II. Für spezifische Aufgaben gab es territorial bedingte Diensteinheiten bei einigen BV, z. B. in Leipzig ein selbständiges Referat (sR) Messe, in Rostock die Abt. Hafen.

An der Spitze der BV standen der Leiter (Chef) und zwei Stellv. Operativ. Der Stellv. für Aufklärung fungierte zugleich als Leiter der Abt. XV. Die Schaffung des Stellvertreterbereichs Operative Technik im MfS Berlin im Jahre 1986 führte in den BV zur Bildung von Stellv. für Operative Technik/Sicherstellung.

- Entführung

-

Entführungen, also Verschleppungen im Sinne des Strafrechts (in den Akten auch Überführung ), waren bis in die 70er Jahre elementare Bestandteile in der Strategie und Taktik der DDR-Geheimpolizei.

In dem 1969 von der Juristischen Hochschule des MfS erarbeiteten "Wörterbuch der politisch-operativen Arbeit" wird das Delikt einer Entführung als "Erscheinungsform von Terrorverbrechen" definiert. "Sie ist das Verbringen von Menschen gegen ihren Willen unter Anwendung spezifischer Mittel und Methoden (Gewalt, Drohung, Täuschung, Narkotika, Rauschmittel u. a.) von ihrem ursprünglichen Aufenthaltsort in andere Orte, Staaten oder Gebiete." Unbeabsichtigt erfasst diese Definition exakt auch die Entführungen, die das MfS "im Operationsgebiet" verübt hat.

Entführungen entsprachen den Traditionen und Praktiken der sowjetischen "Tschekisten". Nicht zufällig haben Instrukteure und Agenten der KGB-Dependance in Ostberlin bis Mitte der 50er Jahre auch bei Entführungen aus Westberlin und Westdeutschland mit dem MfS eng kooperiert. Entführungen wurden in der Verantwortung jedes der drei Minister für Staatssicherheit durchgeführt, die die DDR unter der Diktatur der SED hatte. Weder Zaisser noch Mielke setzten sie allerdings so planmäßig und aggressiv ein wie Wollweber. Unter seiner Ägide fanden die meisten Entführungen statt – wenn auch unter Mielkes verantwortlicher Mitwirkung.

Die Zuständigkeit für Entführungsaktionen im Apparat der Staatssicherheit ist anhand interner Direktiven, Befehle und Maßnahmenpläne genau bestimmbar. Erstens waren sie stets Chefsache. Der Minister war jeweils in die Pläne zur Vorbereitung und Durchführung einer Verschleppung eingebunden. Die letzte Entscheidung lag bei ihm. Unmittelbar mit Entführungen befasst waren im MfS zweitens die Leiter verschiedener Hauptabteilungen, in deren Diensteinheiten operative Vorgänge zu entsprechenden Zielpersonen bearbeitet wurden. Das konnte die für Spionageabwehr zuständige Hauptabteilung II sein oder die seinerzeitige Hauptabteilung V (seit 1964 Hauptabteilung XX), der u. a. die Bekämpfung "politischer Untergrundarbeit" zugewiesen war. Überläufer aus den bewaffneten Organen wurden von Diensteinheiten der Hauptabteilung I – der sog. Militärabwehr – operativ bearbeitet. Sie alle verfügten zum Zweck grenzüberschreitender Aktionen über geeignete IM und spezielle Einsatzgruppen. Flankierende Hilfsdienste hatten die Hauptabteilung VIII zu leisten, die für Operative Ermittlungen und Festnahmen zuständig war, sowie die für Spionage und aktive Maßnahmen zuständige Hauptverwaltung A.

Die Gesamtzahl der vom MfS versuchten und vollendeten Entführungen ist nach empirischen Untersuchungen, die für die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit" durchgeführt wurden, auf maximal 700 zu veranschlagen. Die Historikerin Susanne Muhle beziffert sie für die Zeit zwischen 1950 und Mitte der 60er Jahre auf 400 bis 500. Exakte Angaben sind infolge der streng konspirativ abgeschirmten Vorgehensweise des MfS bei Entführungsaktionen nicht möglich. Sie sind im Grunde genommen auch irrelevant. Entscheidend ist, dass Entführungen im Apparat des MfS institutionell verankert waren.

Ganz im Sinne der MfS-spezifischen Definition sind generell drei taktische, manchmal kombinierte Entführungsvarianten zu unterscheiden: Verschleppungen unter Anwendung physischer Gewalt; Verschleppungen unter Anwendung von Betäubungsmitteln sowie Entführungen vermittelst arglistiger Täuschung.

Die Zielgruppen MfS-getätigter Entführungen lassen sich wie folgt umreißen: hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter des MfS, die zu "Verrätern" geworden und "zum Klassenfeind übergelaufen" waren; Mitarbeiter westlicher Nachrichtendienste; Mitarbeiter der Ostbüros von SPD, CDU, LDP und DGB sowie der KgU und des UFJ in Westberlin; Überläufer aus der Volkspolizei und der Nationalen Volksarmee; abtrünnige Genossen aus den Reihen der SED; regimekritische Journalisten und westliche Fluchthelfer speziell nach dem 13. August 1961.

Während MfS-extern Entführungen strengster Geheimhaltung unterlagen, wurden sie in den 50er Jahren MfS-intern in Befehlen bekannt gegeben, soweit es sich um "zurückgeholte" Überläufer gehandelt hatte. Potenzielle Nachahmer sollten abgeschreckt werden. Zum Beispiel hieß es in dem Stasi-Befehl 134/55 vom 7. Mai 1955, mit dem intern die Hinrichtung zweier "Verräter" zur Kenntnis gebracht wurde:"Wer aus unseren Reihen Verrat an der Partei, an der Arbeiterklasse und an der Sache des Sozialismus übt, hat die strengste Strafe verdient. Die Macht der Arbeiterklasse ist so groß und reicht so weit, dass jeder Verräter zurückgeholt wird oder ihn in seinem vermeintlich sicheren Versteck die gerechte Strafe ereilt." "Strengste Strafe" hieß unter Umständen Todesstrafe. In mindestens 20 Fällen ist sie gegen Entführungsopfer verhängt und vollstreckt worden. Zumeist wurden langjährige Freiheitsstrafen ausgesprochen. Nicht wenige Entführungsopfer sind in der Haft verstorben – in Einzelfällen durch Suizid.

Literatur

- Fricke, Karl Wilhelm unter Mitarbeit von Ehlert, Gerhard: Entführungsaktionen der DDR-Staatssicherheit und die Folgen für die Betroffenen. In: Materialien der Enquete-Kommission "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit", (13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1999, S. 1169–1208.

- Hauptabteilung (HA)

-

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder einen seiner Stellvertreter direkt angeleitet wurde. Die zuletzt 13 Hauptabteilungen wurden durch Einzelleiter geführt. Die weiter untergliederten und nach dem Linienprinzip tätigen HA waren für komplexe, abgegrenzte Bereiche operativ zuständig und federführend verantwortlich. Der Zuschnitt der Zuständigkeitsbereiche war an Ressorts oder geheimdienstlichen Praktiken (z. B. Verkehrswesen, Beobachtung, Funkspionage) orientiert.

- Hauptverwaltung Aufklärung (HV A)

-

Die Hauptverwaltung A (HV A) war die Spionageabteilung des MfS, deren Bezeichnung sich an die der Spionageabteilung des KGB, 1. Verwaltung, anlehnt. Der Ordnungsbuchstabe A wurde in der Bundesrepublik oftmals, aber unzutreffenderweise mit "Aufklärung" aufgelöst. Die HV A wurde 1951 als Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung (IWF) gebildet und ging im September 1953 als HA XV in das Staatssekretariat für Staatssicherheit ein. Sie wurde im MfS von 1956 bis zur Auflösung im Juni 1990 als HV A bezeichnet.

Der Schwerpunkt nachrichtendienstlicher Tätigkeit der HV A lag in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin, wo sie mit Objektquellen, d. h. den IM in den nachrichtendienstlichen Zielobjekten, aktiv war.

Die HV A gliederte sich 1956 in 15, 1989 in 20 Abteilungen.

Für die operative Arbeit gegen das Bundeskanzleramt und wichtige Bundesministerien war die Abteilung I, für die gegen die bundesdeutschen Parteien die Abteilung II und für die Arbeit außerhalb Deutschlands die Abteilung III zuständig. Für die Infiltration der USA war die Abteilung XI, für die NATO und die Europäischen Gemeinschaften die Abteilung XII verantwortlich. Mit der Militärspionage war die Abteilung IV befasst, mit der Unterwanderung gegnerischer Nachrichtendienste die Abteilung IX.

Innerhalb der Hauptverwaltung war vornehmlich der Sektor Wissenschaft und Technik (SWT) mit Wissenschafts- und Technikspionage befasst, der zu diesem Zweck die Abteilung XIII bis XV sowie die Arbeitsgruppen 1, 3 und 5 unterhielt sowie eine eigene Auswertungsabteilung, die Abteilung V bzw. ab 1959 Abteilung VII.

Leiter der HV A waren 1951/52 Anton Ackermann, kurzzeitig Richard Stahlmann, 1952-1986 Markus Wolf, dann Werner Großmann und 1989/90 Bernd Fischer. Von anfangs zwölf Mitarbeitern wuchs der Apparat bis 1955 auf 430, bis 1961 auf 524 Mitarbeiter und erreichte bis 1972 einen Umfang von 1.066 hauptamtlichen Mitarbeitern. Bis 1989 wuchs die HV A auf 3.299 hauptamtliche Mitarbeiter, hinzu kamen 701 OibE (1985: 1.006) sowie 778 HIM. OibE und HIM arbeiteten verdeckt in der DDR und im Operationsgebiet. Insgesamt verfügte die HV A also zuletzt über 4.778 Mitarbeiter.

Die Anzahl der von der HV A geführten IM umfasste im Jahre 1989 rund 13.400 in der DDR und weitere 1.550 in der Bundesrepublik. Über 40 Jahre hinweg werden nach Hochrechnungen insgesamt rund 6.000 Bundesbürger und Westberliner IM der HV A gewesen sein.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BArch

- Bundesarchiv

- BND

- Bundesnachrichtendienst

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- HA

- Hauptabteilung

- HV A

- Hauptverwaltung A

- HVA

- Hauptverwaltung A

- KPD

- Kommunistische Partei Deutschlands

- KZ

- Konzentrationslager

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- NS

- Nationalsozialismus

- Nazi

- Nationalsozialist

- Obltn.

- Oberleutnant

- SS

- Schutzstaffel

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZK

- Zentralkomitee

- b.

- bei

- V

- römisch fünf

- Inhaltsverzeichnis