Auskunftsbericht zu einer in die DDR zurückgekehrten Person

Auskunftsbericht zu einer in die DDR zurückgekehrten Person

Auskunftsbericht zu einer in die DDR zurückgekehrten Person

Auskunftsbericht zu einer in die DDR zurückgekehrten Person

- Informationen

Informationen

Auskunftsbericht zu einer in die DDR zurückgekehrten Person

Signatur: BStU, MfS, ZKG, Nr. 3791, Bl. 256-261

Die Stasi überwachte DDR-Rückkehrer noch Jahre nach ihrer Wiederaufnahme in die DDR. In diesem Dokument berichtet die Geheimpolizei von der beruflichen Unzufriedenheit eines Rückkehrers und dessen Weigerung, an weiteren Propagandaterminen teilzunehmen.

1985 riefen SED und Stasi eine Kampagne mit ehemaligen DDR-Bürgern ins Leben, die von der Bundesrepublik in die DDR zurückkehren wollten. So druckte die Partei-Zeitung "Neues Deutschland" unter der Überschrift "Über 20.000 Ehemalige wollen zurück" Aussagen ehemaliger DDR-Bürger: Angesichts von Arbeitslosigkeit und "sozialer Kälte" im Westen würden sie lieber wieder in die DDR zurückkehren. Hatte Ost-Berlin in den 50er Jahren mit ähnlichen Kampagnen noch offensiv für die Zu- und Rückwanderung geworben, sollten nun vor allem Ausreisewillige frühzeitig umgestimmt werden. Zu diesem Zweck wurden in dem Artikel die Zahlen der Rückkehrwilligen weit übertrieben und ihre Lebenswege und Motive teilweise konstruiert. Die Kampagne war eine Reaktion auf den sprunghaft wachsenden Strom von Ausreisewilligen: 1984 hatte die SED in Zusammenhang mit dem Milliardenkredit aus der Bundesrepublik etwa 30.000 Menschen ausreisen lassen.

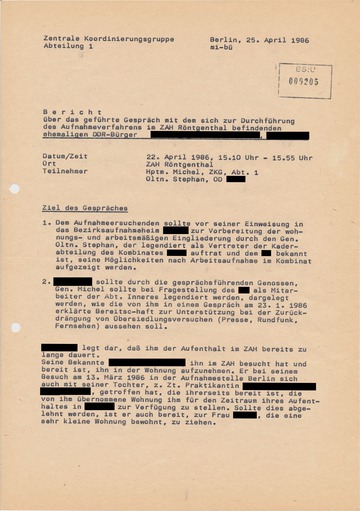

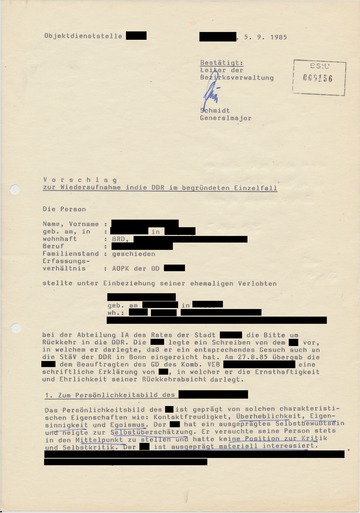

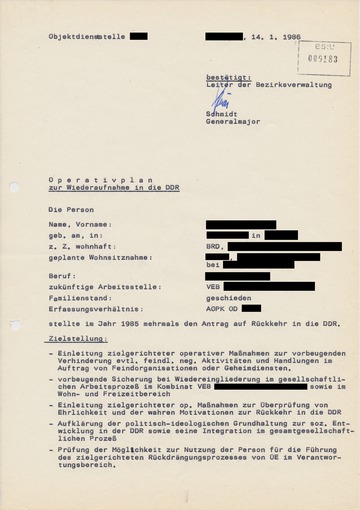

Bei ihrer Wiederaufnahme überprüfte die Stasi die politische Zuverlässigkeit der West-Ost-Migranten vor wie auch nach der Ankunft, entschied über die Aufnahme und bereitete die Rückkehrer auf öffentliche Auftritte und Interviews vor. Auch ein 1984 in die BRD übergesiedelter ehemaliger DDR-Bürger war unter diesen Rückkehrern.

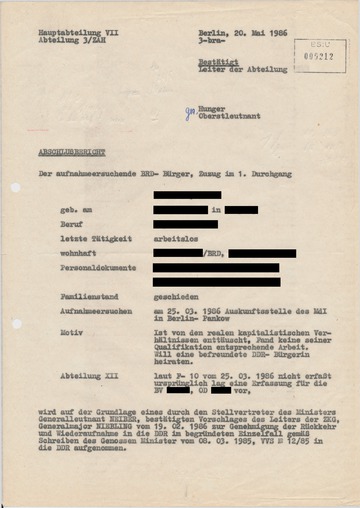

Gut zwei Jahre nach der Entlassung des Rückkehrers aus dem Zentralen Aufnahmeheim verfaßte die zuständige Objektdienststelle des MfS diesen Auskunftsbericht, in dem sie seinen "Wiedereingliederungsprozess" erläuterte. Daraus geht hervor, dass die Stasi ihn auch noch einige Zeit nach der Ankunft in der DDR überwachte - aus Angst die Rückkehrer könnten für feindliche Geheimdienste arbeiten oder sich zu politischen "Problemfällen" entwickeln.

Zudem wollte die Stasi ihn vor den Karren der DDR-Propaganda spannen. Möglicherweise kooperierte der Naturwissenschaftler, weil er sich davon persönliche Vorteile erhoffte, wie beispielsweise beruflichen Aufstieg, den Einsatz als Reisekader oder mehr Urlaub. Andernfalls wollte er sein Arbeitsverhältnis kündigen. Dies lässt vermuten, dass die Wiederaufnahme des Rückkehrers alles andere als reibungslos lief.

Die Unzufriedenheit über seine Lage führte möglicherweise auch dazu, dass er sich nicht mehr an Propagandaterminen beteiligen wollte. Zwei bereits geplante Presseinterviews sagte er mit der Begründung ab, dass er in der Öffentlichkeit nicht als ehemaliger Häftling erscheinen wolle. Vielleicht war er aber auch nur ernüchtert über das Leben in der DDR, wie viele andere Rückkehrer auch.

Nicht selten begegneten alte Bekannte und Kollegen ihnen mit Misstrauen, im Betrieb wurden sie häufig nicht entsprechend ihrer Ausbildung eingesetzt oder ihnen der berufliche Aufstieg versagt. Aber auch die Stasi wollte den Rückkehrer nicht mehr vorzeigen - aus Sorge, er könne weitere Forderungen stellen.

Metadaten

- Datum:

- 10.8.1988

- Transkript

Transkript

Durch die BKG wurde am 22.3.88 ein weiteres Kontaktgespräch mit dem [geschwärzt] geführt mit der Zielstellung:

Gewinnung des [geschwärzt] als Interviewpartner für Korrespondenten der Wochenpost der DDR sowie für die sowjetische Zeitung "Iswestja". Desweiteren war vorgesehen, die Erfahrungen [geschwärzt] mit dem real existierenden Kapitalismus in der BRD in der Freiheit publizieren zu lassen.

Bereits zu Gesprächsbeginn wurde deutlich, daß [geschwärzt] keine eindeutige Position bezog. Er würde zwar zu seinem Wort stehen und hat es keinesfalls bereut, zurückgekehrt zu sein, aber er möchte aus persönlichen Gründen Abstand davon nehmen, als Interviewpartner in der Wochenpost und in der Freiheit zu erscheinen.

Nach den persönlichen Problem befragt, zählte er eine Reihe von Forderungen auf, die bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Gesprächen waren, ohne einen derartigen alternativen Charakter zu tragen.

Desweiteren äußerte er, daß es ihm peinlich ist, in Veröffentlichungen innerhalb der DDR als ehemaliger Strafgefangener bekannt zu werden. Das würde seinem Ansehen schaden. Der [geschwärzt] wurde aufgefordert, sich schriftlich zu seinen Forderungen zu äußern. Ihm wurde eine objektive Prüfung zugesichert.

Der [geschwärzt] fertigte eine schriftl. Stellungnahme, datiert v. 23.3.88, in der inhaltlich die gleichen Forderungen formuliert waren, wie er sie bereits im Betrieb gestellt hatte.

Nach Prüfung der von [geschwärzt] gestellten Forderng. durch die OD [geschwärzt] war durch die BKG vorgesehen, mit dem [geschwärzt] ein klärendes Gespräch zu führen und über die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu entscheiden. Diese Entscheidung liegt der OD [geschwärzt] bisher nicht vor.

Da bei [geschwärzt] aus egoistischen Motiven heraus weitere Forderungen nicht ausgeschlossen werden können und solche im Arbeitsbereich auf weiteres Unverständnis stoßen werden, wird seitens der OD [geschwärzt] eingeschätzt, daß weitere Einsätze von [geschwärzt] in der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Rückdrängungsprozesses von ÜE unter diesen Umständen nicht mehr zweckentsprechend sind.

[geschwärzt] OD [geschwärzt]

Ehrich

Oberstleutnant

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

- Objektdienststelle (OD)

Die ersten Objektdienststellen wurden 1957 für die Chemiekombinate Buna und Leuna gegründet, die letzte 1981 für das Kernkraftwerk "Bruno Leuschner" bei Lubmin. 1989 existierten sieben Objektdienststellen, zwölf – darunter neun Objektdienststellen der Objektverwaltung "W" – sind bis 1982 aufgelöst worden. Erst 1969 erfolgte mit der 1. Durchführungsbestimmung zur Richtlinie 1/69 die Festlegung der normativen Grundorientierung für die Objektdienststellen. Sie besaßen einen den Kreisdienststellen (KD) vergleichbaren Status und waren in der Struktur der jeweiligen Bezirksverwaltung (BV) gemäß dem Linienprinzip eingeordnet und dem dortigen Stellvertreter Operativ unterstellt.

Die Objektdienststellen befanden sich in den zu sichernden Wirtschaftsobjekten oder zumindest in deren unmittelbarer räumlicher Nähe. Ihre Organisationsstruktur wies Referate und/oder Arbeitsgebiete sowie ggf. temporäre nichtstrukturelle Arbeitsgruppen (NSAG) auf, jedoch auch Einzelverantwortliche für bestimmte Arbeitsbereiche. Der Gesamtpersonalbestand betrug zuletzt 257 Mitarbeiter; er schwankte in den einzelnen Objektdienststellen zwischen 24 und 56. Ihnen standen ca. 2.000 IM aller Kategorien zur Verfügung. Entsprechend den Veränderungen in der Produktionsstruktur der Wirtschaftsobjekte waren Struktur- und Organisationsänderungen recht häufig.

Die Leiter der Objektdienststellen hatten die Informationsbeziehungen einschließlich offizieller Verbindungen zu den Leitungen der Betriebe und Einrichtungen zu organisieren. Die Sicherheitsstandards richteten sich nach dem Gefährdungs- und Bedeutungsstatus der jeweiligen Wirtschaftsobjekte. Entsprechend hoch war er für das Kernkraftwerk, das Kombinat Carl Zeiss Jena sowie für die drei großen Kombinate im Chemiedreieck Leuna, Buna und Bitterfeld.

- Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG)

Die Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG) entstand 1975 durch Übernahme von Aufgaben verschiedener Diensteinheiten, insbesondere von HA VI und HA XX/5. Aufgaben: zentrale Koordinierung des Vorgehens des MfS im Zusammenhang mit Übersiedlungen in die Bundesrepublik Deutschland, nach Westberlin bzw. das nichtsozialistische Ausland, einschließlich der Versuche des Zurückdrängens von Ausreiseanträgen bzw. zur Verhinderung des Verlassens der DDR und zur Bekämpfung des sog. staatsfeindlichen Menschenhandels bis hin zur Mitwirkung an den Entscheidungen in Ausreisefällen.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- BKG

- Bezirkskoordinierungsgruppe

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- OD

- Objektdienststelle

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZKG

- Zentrale Koordinierungsgruppe

- ÜE

- Übersiedlungsersuchender

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- aktuelle Seite 6

aktuelle Seite 6