Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

- Informationen

-

Informationen

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

Signatur: BStU, MfS, JHS, Nr. 21796, Bl. 1-298

Gerhard Neiber und Heinz Treffehn untersuchen in ihrer Dissertation die Planung der "politisch-operativen" Abwehrarbeit in den verschiedenen Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit.

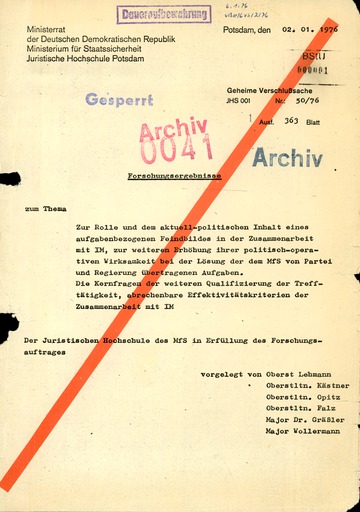

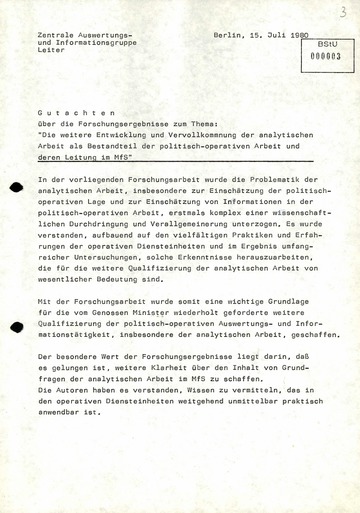

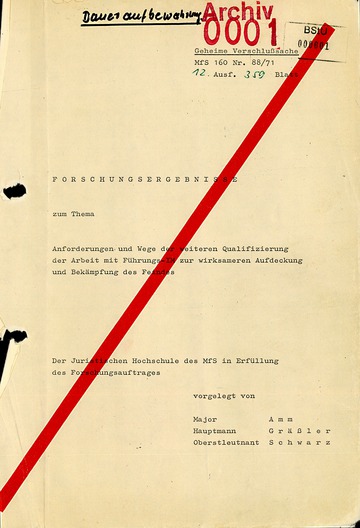

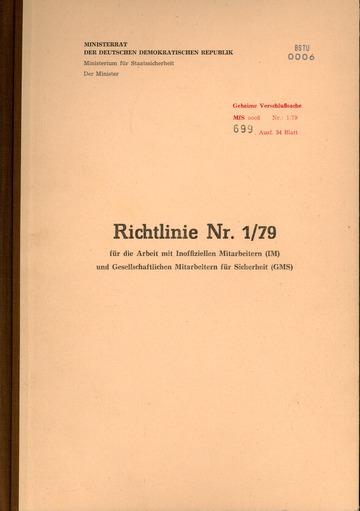

Anders als der Name der Institution vermuten ließ, vermittelte die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Potsdam-Golm (JHS) nur am Rande rechtswissenschaftliche Kenntnisse und auch das akademische Niveau war eher bescheiden. In erster Linie vermittelte die JHS den hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern das nötige Rüstzeug für ihre praktische Arbeit im Apparat der Geheimpolizei sowie eine "klassenbewusste" Allgemeinbildung. Daneben betrieb diese Kaderschmiede der Stasi eigenständig und im Auftrag des Ministeriums auch einschlägige Forschungsarbeit. Die dabei entstehenden "wissenschaftlichen" Schriften sollten praktische Erkenntnisse für die geheimpolizeiliche, im Jargon der Stasi "tschekistische" Tätigkeit der Mitarbeiter liefern. Rund 400 MfS-Mitarbeiter promovierten an der JHS und es entstanden rund 3.700 Diplomarbeiten. Häufig arbeiteten mehrere JHS-Absolventen gemeinsam an einer Promotion oder Diplomarbeit.

Zu den Promovenden gehörten unter anderen Willy Pösel, von 1959 bis 1985 Rektor der Hochschule und sein Nachfolger Willi Opitz. Aber auch die Stellvertreter Mielkes Gerhard Neiber und Wolfgang Schwanitz oder KoKo-Chef und DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski promovierten an der JHS. In der vorliegenden Dissertation aus dem Jahr 1970 von Gerhard Neiber und Heinz Treffehn geht es um die Planung der als "politisch-operativen Arbeit" bezeichneten Abwehrarbeit des MfS. Für Neiber und Treffehn ist der "Perspektivplan" ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Planung, das mithilfe von "Jahresplänen" und "Operations- und Spezialplänen" ausgeführt werden soll.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Juristische Hochschule des MfS

- Datum:

- Februar 1970

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

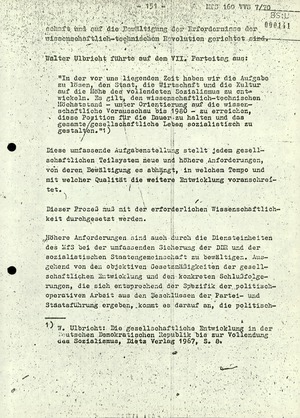

schaft und auf die Bewältigung der Erfordernisse der wissenschaftlich-technischen Evolution gerichtet sind.

Walter Ulbricht führte auf dem VII. Parteitag aus:

"In der vor uns liegenden Zeit haben wir die Aufgabe zu lösen, den Staat, die Wirtschaft und die Kultur auf die Höhe des vollendeten Sozialismus zu entwickeln. Es gilt, den wissenschaftlich-technischen Höchststand - unter Orientierung auf die wissenschaftliche Vorausschau bis 1980 - zu erreichen, diese Position für die Dauer zu halten und das gesamte gesellschaftliche Leben sozialistisch zu gestalten."^1)

Diese umfassende Aufgabenstellung stellt jedem gesellschaftlichen Teilsystem neue und höhere Anforderungen, von deren Bewältigung es abhängt, in welchem Tempo und mit welcher Qualität die weitere Entwicklung voranschreitet.

Dieser Prozeß muß mit der erforderlichen Wissenschaftlichkeit durchgesetzt werden.

Höhere Anforderungen sind auch durch die Diensteinheiten des MfS bei der umfassenden Sicherung der DDR und der sozialistischen Staatengemeinschaft zu bewältigen. Ausgehend von den objektiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und den konkreten Schlußfolgerungen, die sich entsprechend der Spezifik der politisch-operativen Arbeit aus den Beschlüssen der Partei- und Staatsführung ergeben, kommt es darauf an, die politisch-

^1) W. Ulbricht: Die gesellschaftliche Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik bis zur Vollendung des Sozialismus, Dietz Verlag 1967, S. 8.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

Überwachung des Kulturbereichs

-

Die für Kultur, Kunst und Literatur zuständigen Diensteinheiten des MfS hatten die kulturpolitische Linie der Partei zu unterstützen und durchzusetzen. Geheimpolizeiliche Überwachung im Kultur- und Medienbereich bedeutete zunächst "Objektsicherung", die nach dem Mauerbau durch eine personenbezogene Überwachung ergänzt und in den 70er Jahren durch eine angestrebte "flächendeckende Überwachung" drastisch erweitert wurde. Im letzten Jahrzehnt bestimmten subtilere Formen der Einflussnahme die geheimpolizeiliche Durchdringung des künstlerisch-kulturellen Bereiches der DDR.

In den 50er Jahren intensivierte das MfS seine operative Tätigkeit im Kulturbereich immer nur dann, wenn es "ideologische Aufweichungstendenzen" unter den Kulturschaffenden, speziell den Schriftstellern, befürchtete, was in der Regel mit bestimmten außen- oder innenpolitischen Prozessen im Zusammenhang stand. Derartige Tendenzen beobachtete es im Juni 1953 nicht, dafür aber umso mehr 1956/57 nach den Systemkrisen in Ungarn und Polen. Nach 1957 intensivierte das MfS die Überwachung im Verantwortungsbereich "Kultur" (K.). Beispielsweise geriet das Verlagswesen stärker ins Visier.

Nach dem Mauerbau wurde die geheimpolizeiliche Durchdringung des künstlerisch- kulturellen Bereiches verstärkt. Die Stasi meinte dort erste Anzeichen für das Entstehen eines "politischen Untergrundes" auszumachen. Das anfänglich eher sporadische Interesse wich einer zunehmenden Aufmerksamkeit, die sich speziell auf die Abläufe im Literaturbetrieb ausrichtete. Das MfS forcierte eine "unsichtbare Front" im Innern und fungierte fortan verstärkt als Wächter und Häscher der Kulturpolitik der SED.

In der Folge nahm in den 60er Jahren das Ausmaß der personenbezogenen Überwachung stetig zu. Aus verstörenden Erfahrungen mit dem Prager Frühling (1967/68) wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass "der Klassenfeind bei der Organisierung der Konterrevolution […] immer von dem scheinbar unpolitischen Bereich der Kunst ausgeht". Vor diesem Hintergrund sind die 1969 eingeleiteten strukturellen und organisatorischen Veränderungen zur Kontrolle und Überwachung der Sicherungsbereiche Kultur und "Massenkommunikationsmittel" (M.) zu sehen.

Der Befehl 20/69 regelte den Aufbau der "Linie XX/7" mit den Zuständigkeitsbereichen Kultur / Massenmedien in der HA XX/7 und den Abt. XX/7 in den BV. In den KD standen, den regionalen Besonderheiten entsprechend, häufig nur einzelne Mitarbeiter zur zeitweiligen Erledigung operativer Aufgaben im Sicherungsbereich Kultur zur Verfügung. Fortan richtete das MfS sein Augenmerk auf die Felder Fernsehen, Rundfunk, den ADN und die Printmedien sowie auf alle kulturellen Institutionen vom Ministerium für Kultur bis hin zum Theater in der Provinz.

Entsprechend der DA 3/69 sollten zukünftig "alle inoffiziellen und offiziellen Möglichkeiten zur zielgerichteten und ständigen Informationsbeschaffung und zur operativen Bearbeitung feindlicher Kräfte" eingesetzt und zur offensiven Abwehr der feindlichen Angriffe entsprechend der Sicherung der zentralen Objekte, Einrichtungen und Organisationen im Bereich der Kultur / Massenmedien gewährleistet werden". Dieses grundsätzliche Aufgabenprofil zur Kontrolle und reibungslosen Durchsetzung der SED-Kulturpolitik blieb bis Ende 1989 gültig.

Mitte der 70er Jahre weitete das MfS seinen Überwachungsapparat im Bereich Kultur erheblich aus, weil "die ideologisch leicht anfälligen Kulturschaffenden" von der SED-Führung und dem MfS nicht mehr nur als Saboteure der Kulturpolitik der Partei eingestuft wurden, sondern zunehmend für potentielle oder tatsächliche Gegner des Sozialismus schlechthin gehalten wurden. Infolgedessen strebte das MfS die "flächendeckende Kontrolle" der kulturellen Szene an, in der möglichst jegliche kritische Entwicklung bereits im Keim erstickt werden sollte.

Nach der Ratifizierung der KSZE-Schlussakte 1975 ließ Mielke die nach innen gerichtete Tätigkeit seines Apparates in jenen gesellschaftlichen Bereichen verstärken, die ihm für die "Politik der menschlichen Kontakte" (Kontaktpolitik) besonders anfällig schien. Betroffen waren davon auch die Künstler und Schriftsteller, die nach Einschätzung des MfS einen Hauptangriffsbereich des Klassengegners" (des Westens) darstellten. Um die internationale Reputation der DDR nicht zu gefährden, war Aufsehen möglichst zu vermeiden. Es gewannen subtile Formen der Einflussnahme und differenzierte Zersetzungsmethoden" an Bedeutung.

Diese Tendenz verstärkte sich nach dem aufsehenerregenden Protest gegen die Ausbürgerung von Biermann 1976. Im Zusammenhang mit der Gründung der Solidarność in Polen im Jahr 1980 verlagerte das MfS den Schwerpunkt seiner operativen Arbeit im Kulturbereich von der "Objektsicherung" auf die Überwachung einzelner Personen. Das Ministerium konzentrierte sich nunmehr auf die Bearbeitung von institutionell gebundenen Akteuren des Kunst- und Kulturbetriebes, die der PUT verdächtigt wurden.

Mit der DA 2/85 "zur vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung der PUT" versuchte das MfS, das allmählich anwachsende oppositionelle Potenzial gezielter zu "bearbeiten". Die Einflussmöglichkeiten des MfS waren sehr stark von den lokalen Gegebenheiten, der aktuellen politischen bzw. kulturpolitischen Linie der SED und der Prominenz des jeweils bearbeiteten Künstlers/Schriftstellers abhängig. Demzufolge waren die Eingriffsmöglichkeiten bei prominenten Kulturschaffenden tendenziell erheblich geringer als beispielsweise bei noch unbekannten Nachwuchsautoren, die über keine Lobby verfügten und an Orten lebten und arbeiteten, für die sich Westmedien kaum interessierten.

Seit den 80er Jahren wurde die Veranlassung der Künstler zu "gesellschaftsgemäßem Verhalten" zu einer zentralen methodischen Variante der Staatssicherheit. Hierbei ging es nicht mehr darum, kritisches Denken strafrechtlich zu verfolgen oder das Entstehen partiell kritischer Werke zu verhindern, sondern deren Veröffentlichung "nur" noch einzuschränken und die betreffenden Personen von dem Bereich zu isolieren, den das MfS mit "politischer Untergrund" beschrieb. In solchen Fällen beschränkte es sich zunehmend darauf, "vorbeugende Aufklärungsarbeit" zu leisten, ohne repressive Maßnahmen einzuleiten.

Dafür rückte verstärkt jene nachgewachsene Generation ins Blickfeld der politischen Geheimpolizei, die sich ästhetisch alternativ definierte und organisatorisch nicht in den staatlich organisierten Kulturbetrieb eingebunden war. Speziell für diesen Personenkreis wurde 1981 die "Linie XX/9" gegründet.

Literatur

- Walter, Joachim: Sicherungsbereich Literatur. Berlin 1996;

- Braun, Matthias; Prittwitz v., Gesine: HA XX/7: Kultur und Massenkommunikationsmittel. In: Auerbach, Thomas u. a.: Hauptabteilung XX (MfS-Handbuch). Berlin 2008.

- Juristische Hochschule des MfS Potsdam (JHS)

-

Die seit 1951 bestehende Schule des MfS in Potsdam-Eiche wurde im Juli 1965 durch den DDR-Ministerrat in den Status einer Hochschule erhoben. Die JHS, MfS-intern teilweise auch nur als Hochschule des MfS bezeichnet, war zentrale Ausbildungs-, Studien- und Forschungseinrichtung. Der Studien- und Forschungsbereich bestand 1989 aus den Sektionen Marxismus/Leninismus, Politisch-operative Spezialdisziplin, Rechtswissenschaft, Sektion A (Schule der HV A in Gosen bei Berlin) und dem Institut für Internationale Beziehungen für die Ausbildung von "Kadern der Sicherheitsorgane befreundeter Staaten".

Der JHS war bis September 1989 die Juristische Fachschule mit dem Abschluss Fachschuljurist oder Staatswissenschaftler angeschlossen. Die Anzahl der Absolventen wird auf ca. 10 000 geschätzt.

Der Rektor der JHS (seit 1985 Willi Opitz) wurde vom Minister für Staatssicherheit ernannt. Die Anzahl der Studierenden im Hochschulstudium betrug 1 300 im Jahre 1988. Das vierjährige Direktstudium und das fünfeinhalbjährige Fernstudium hatten bis 1989 4 300 Absolventen mit dem akademischen Grad "Diplomjurist" abgeschlossen. Das Hochschulstudium war jedoch keine umfassende juristische Ausbildung für eine Tätigkeit als Richter oder Rechtsanwalt.

Den Schwerpunkt des Studiums mit einem Anteil von fast 40 Prozent bildeten die operativen Fachgebiete, d. h. die Theorie und Praxis eines Nachrichtendienstes. Das Lehrgebiet Rechtswissenschaft hatte nur einen Anteil von 20 Prozent. Das Praktikum bestand im Wesentlichen aus der Arbeit mit IM einschließlich der Anfertigung von Treffberichten.

Im Einigungsvertrag von 1990 wurde daher bestimmt, dass ein an der JHS erworbener Abschluss nicht zur Aufnahme eines gesetzlich geregelten juristischen Berufes berechtigt. Dagegen können die an der JHS erworbenen oder verliehenen akademischen Berufsbezeichnungen, Grade und Titel weiterhin geführt werden. 310 hatten an der JHS den Grad eines "Dr. jur.", 31 den eines "Dr. sc. jur." und 68 beide Doktorgrade erworben. Die Mehrzahl der Promovenden war in leitenden Positionen im MfS oder als Lehrkräfte an der JHS tätig. 41 Prozent der Leiter der obersten Diensteinheiten (HA, zentrale Gruppen, BV) hatten an der JHS promoviert.

Der Titel "Dr. sc. jur." wurde nur zweimal verliehen, und zwar 1969 an den ehemaligen Residenten des KGB in den USA, Rudolf Iwanowitsch Abel, und 1985 an den "Kanzleramtsspion" Günter Guillaume.

Die 175 in den Beständen der BStU vollständig vorliegenden Dissertationen und andere Forschungsarbeiten sind stark ideologisch orientiert und vermitteln einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des MfS. Die 3.700 Diplomarbeiten sind näher an der Praxis orientiert und befassen sich im größeren Umfang mit der Tätigkeit der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen.

Die JHS wurde im November 1989 in Hochschule des Amtes für Nationale Sicherheit umbenannt und hat im Januar 1990 ihre Tätigkeit eingestellt.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- JHS

- Juristische Hochschule des MfS

- KoKo

- Kommerzielle Koordinierung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- aktuelle Seite 141

aktuelle Seite 141

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

- Zur Seite 178 wechseln

Zur Seite 178 wechseln

- Zur Seite 179 wechseln

Zur Seite 179 wechseln

- Zur Seite 180 wechseln

Zur Seite 180 wechseln

- Zur Seite 181 wechseln

Zur Seite 181 wechseln

- Zur Seite 182 wechseln

Zur Seite 182 wechseln

- Zur Seite 183 wechseln

Zur Seite 183 wechseln

- Zur Seite 184 wechseln

Zur Seite 184 wechseln

- Zur Seite 185 wechseln

Zur Seite 185 wechseln

- Zur Seite 186 wechseln

Zur Seite 186 wechseln

- Zur Seite 187 wechseln

Zur Seite 187 wechseln

- Zur Seite 188 wechseln

Zur Seite 188 wechseln

- Zur Seite 189 wechseln

Zur Seite 189 wechseln

- Zur Seite 190 wechseln

Zur Seite 190 wechseln

- Zur Seite 191 wechseln

Zur Seite 191 wechseln

- Zur Seite 192 wechseln

Zur Seite 192 wechseln

- Zur Seite 193 wechseln

Zur Seite 193 wechseln

- Zur Seite 194 wechseln

Zur Seite 194 wechseln

- Zur Seite 195 wechseln

Zur Seite 195 wechseln

- Zur Seite 196 wechseln

Zur Seite 196 wechseln

- Zur Seite 197 wechseln

Zur Seite 197 wechseln

- Zur Seite 198 wechseln

Zur Seite 198 wechseln

- Zur Seite 199 wechseln

Zur Seite 199 wechseln

- Zur Seite 200 wechseln

Zur Seite 200 wechseln

- Zur Seite 201 wechseln

Zur Seite 201 wechseln

- Zur Seite 202 wechseln

Zur Seite 202 wechseln

- Zur Seite 203 wechseln

Zur Seite 203 wechseln

- Zur Seite 204 wechseln

Zur Seite 204 wechseln

- Zur Seite 205 wechseln

Zur Seite 205 wechseln

- Zur Seite 206 wechseln

Zur Seite 206 wechseln

- Zur Seite 207 wechseln

Zur Seite 207 wechseln

- Zur Seite 208 wechseln

Zur Seite 208 wechseln

- Zur Seite 209 wechseln

Zur Seite 209 wechseln

- Zur Seite 210 wechseln

Zur Seite 210 wechseln

- Zur Seite 211 wechseln

Zur Seite 211 wechseln

- Zur Seite 212 wechseln

Zur Seite 212 wechseln

- Zur Seite 213 wechseln

Zur Seite 213 wechseln

- Zur Seite 214 wechseln

Zur Seite 214 wechseln

- Zur Seite 215 wechseln

Zur Seite 215 wechseln

- Zur Seite 216 wechseln

Zur Seite 216 wechseln

- Zur Seite 217 wechseln

Zur Seite 217 wechseln

- Zur Seite 218 wechseln

Zur Seite 218 wechseln

- Zur Seite 219 wechseln

Zur Seite 219 wechseln

- Zur Seite 220 wechseln

Zur Seite 220 wechseln

- Zur Seite 221 wechseln

Zur Seite 221 wechseln

- Zur Seite 222 wechseln

Zur Seite 222 wechseln

- Zur Seite 223 wechseln

Zur Seite 223 wechseln

- Zur Seite 224 wechseln

Zur Seite 224 wechseln

- Zur Seite 225 wechseln

Zur Seite 225 wechseln

- Zur Seite 226 wechseln

Zur Seite 226 wechseln

- Zur Seite 227 wechseln

Zur Seite 227 wechseln

- Zur Seite 228 wechseln

Zur Seite 228 wechseln

- Zur Seite 229 wechseln

Zur Seite 229 wechseln

- Zur Seite 230 wechseln

Zur Seite 230 wechseln

- Zur Seite 231 wechseln

Zur Seite 231 wechseln

- Zur Seite 232 wechseln

Zur Seite 232 wechseln

- Zur Seite 233 wechseln

Zur Seite 233 wechseln

- Zur Seite 234 wechseln

Zur Seite 234 wechseln

- Zur Seite 235 wechseln

Zur Seite 235 wechseln

- Zur Seite 236 wechseln

Zur Seite 236 wechseln

- Zur Seite 237 wechseln

Zur Seite 237 wechseln

- Zur Seite 238 wechseln

Zur Seite 238 wechseln

- Zur Seite 239 wechseln

Zur Seite 239 wechseln

- Zur Seite 240 wechseln

Zur Seite 240 wechseln

- Zur Seite 241 wechseln

Zur Seite 241 wechseln

- Zur Seite 242 wechseln

Zur Seite 242 wechseln

- Zur Seite 243 wechseln

Zur Seite 243 wechseln

- Zur Seite 244 wechseln

Zur Seite 244 wechseln

- Zur Seite 245 wechseln

Zur Seite 245 wechseln

- Zur Seite 246 wechseln

Zur Seite 246 wechseln

- Zur Seite 247 wechseln

Zur Seite 247 wechseln

- Zur Seite 248 wechseln

Zur Seite 248 wechseln

- Zur Seite 249 wechseln

Zur Seite 249 wechseln

- Zur Seite 250 wechseln

Zur Seite 250 wechseln

- Zur Seite 251 wechseln

Zur Seite 251 wechseln

- Zur Seite 252 wechseln

Zur Seite 252 wechseln

- Zur Seite 253 wechseln

Zur Seite 253 wechseln

- Zur Seite 254 wechseln

Zur Seite 254 wechseln

- Zur Seite 255 wechseln

Zur Seite 255 wechseln

- Zur Seite 256 wechseln

Zur Seite 256 wechseln

- Zur Seite 257 wechseln

Zur Seite 257 wechseln

- Zur Seite 258 wechseln

Zur Seite 258 wechseln

- Zur Seite 259 wechseln

Zur Seite 259 wechseln

- Zur Seite 260 wechseln

Zur Seite 260 wechseln

- Zur Seite 261 wechseln

Zur Seite 261 wechseln

- Zur Seite 262 wechseln

Zur Seite 262 wechseln

- Zur Seite 263 wechseln

Zur Seite 263 wechseln

- Zur Seite 264 wechseln

Zur Seite 264 wechseln

- Zur Seite 265 wechseln

Zur Seite 265 wechseln

- Zur Seite 266 wechseln

Zur Seite 266 wechseln

- Zur Seite 267 wechseln

Zur Seite 267 wechseln

- Zur Seite 268 wechseln

Zur Seite 268 wechseln

- Zur Seite 269 wechseln

Zur Seite 269 wechseln

- Zur Seite 270 wechseln

Zur Seite 270 wechseln

- Zur Seite 271 wechseln

Zur Seite 271 wechseln

- Zur Seite 272 wechseln

Zur Seite 272 wechseln

- Zur Seite 273 wechseln

Zur Seite 273 wechseln

- Zur Seite 274 wechseln

Zur Seite 274 wechseln

- Zur Seite 275 wechseln

Zur Seite 275 wechseln

- Zur Seite 276 wechseln

Zur Seite 276 wechseln

- Zur Seite 277 wechseln

Zur Seite 277 wechseln

- Zur Seite 278 wechseln

Zur Seite 278 wechseln

- Zur Seite 279 wechseln

Zur Seite 279 wechseln

- Zur Seite 280 wechseln

Zur Seite 280 wechseln

- Zur Seite 281 wechseln

Zur Seite 281 wechseln

- Zur Seite 282 wechseln

Zur Seite 282 wechseln

- Zur Seite 283 wechseln

Zur Seite 283 wechseln

- Zur Seite 284 wechseln

Zur Seite 284 wechseln

- Zur Seite 285 wechseln

Zur Seite 285 wechseln

- Zur Seite 286 wechseln

Zur Seite 286 wechseln

- Zur Seite 287 wechseln

Zur Seite 287 wechseln

- Zur Seite 288 wechseln

Zur Seite 288 wechseln

- Zur Seite 289 wechseln

Zur Seite 289 wechseln

- Zur Seite 290 wechseln

Zur Seite 290 wechseln

- Zur Seite 291 wechseln

Zur Seite 291 wechseln

- Zur Seite 292 wechseln

Zur Seite 292 wechseln

- Zur Seite 293 wechseln

Zur Seite 293 wechseln

- Zur Seite 294 wechseln

Zur Seite 294 wechseln

- Zur Seite 295 wechseln

Zur Seite 295 wechseln

- Zur Seite 296 wechseln

Zur Seite 296 wechseln

- Zur Seite 297 wechseln

Zur Seite 297 wechseln

- Zur Seite 298 wechseln

Zur Seite 298 wechseln

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

- Informationen

-

Informationen

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

Signatur: BStU, MfS, JHS, Nr. 21796, Bl. 1-298

Gerhard Neiber und Heinz Treffehn untersuchen in ihrer Dissertation die Planung der "politisch-operativen" Abwehrarbeit in den verschiedenen Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit.

Anders als der Name der Institution vermuten ließ, vermittelte die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Potsdam-Golm (JHS) nur am Rande rechtswissenschaftliche Kenntnisse und auch das akademische Niveau war eher bescheiden. In erster Linie vermittelte die JHS den hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern das nötige Rüstzeug für ihre praktische Arbeit im Apparat der Geheimpolizei sowie eine "klassenbewusste" Allgemeinbildung. Daneben betrieb diese Kaderschmiede der Stasi eigenständig und im Auftrag des Ministeriums auch einschlägige Forschungsarbeit. Die dabei entstehenden "wissenschaftlichen" Schriften sollten praktische Erkenntnisse für die geheimpolizeiliche, im Jargon der Stasi "tschekistische" Tätigkeit der Mitarbeiter liefern. Rund 400 MfS-Mitarbeiter promovierten an der JHS und es entstanden rund 3.700 Diplomarbeiten. Häufig arbeiteten mehrere JHS-Absolventen gemeinsam an einer Promotion oder Diplomarbeit.

Zu den Promovenden gehörten unter anderen Willy Pösel, von 1959 bis 1985 Rektor der Hochschule und sein Nachfolger Willi Opitz. Aber auch die Stellvertreter Mielkes Gerhard Neiber und Wolfgang Schwanitz oder KoKo-Chef und DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski promovierten an der JHS. In der vorliegenden Dissertation aus dem Jahr 1970 von Gerhard Neiber und Heinz Treffehn geht es um die Planung der als "politisch-operativen Arbeit" bezeichneten Abwehrarbeit des MfS. Für Neiber und Treffehn ist der "Perspektivplan" ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Planung, das mithilfe von "Jahresplänen" und "Operations- und Spezialplänen" ausgeführt werden soll.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Juristische Hochschule des MfS

- Datum:

- Februar 1970

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

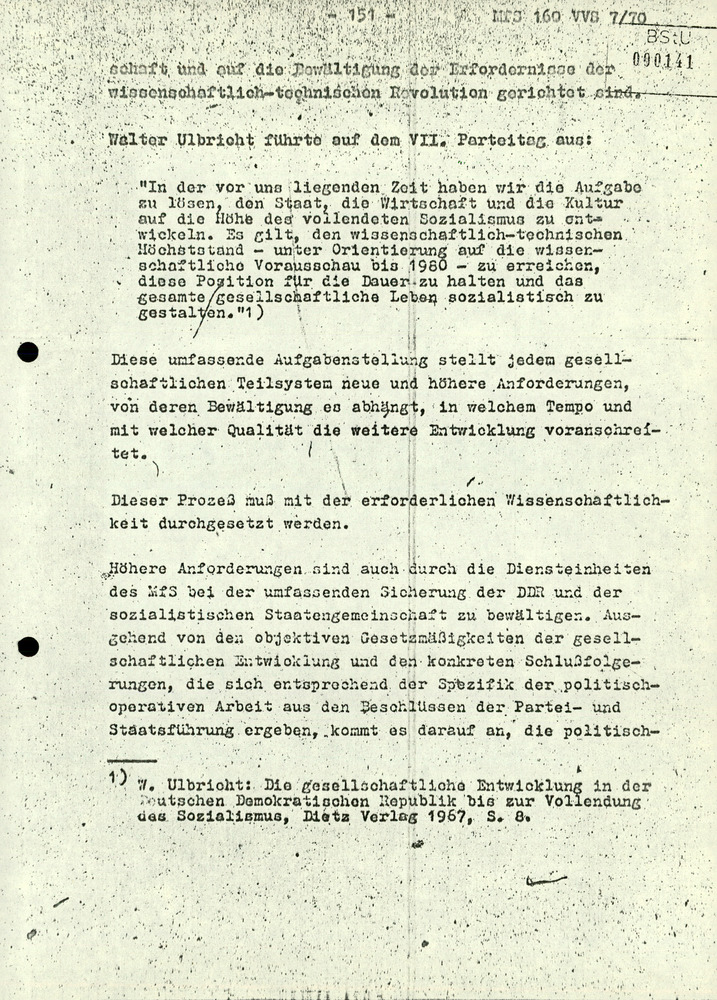

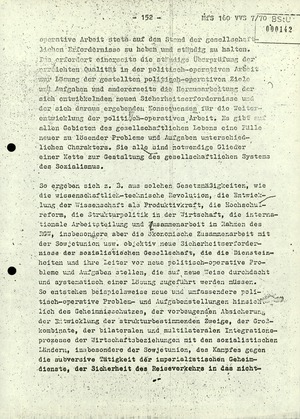

operative Arbeit stets auf den Stand der gesellschaftlichen Erfordernisse zu heben und ständig zu halten. Das erfordert einerseits die ständige Überprüfung der erreichten Qualität in der politisch-operativen Arbeit zur Lösung der gestellten politisch-operativen Ziele und Aufgaben und andererseits die Herausarbeitung der sich entwickelnden neuen Sicherheitserfordernisse und der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Weiterentwicklung der politisch-operativen Arbeit. Es gibt auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens eine Fülle neuer zu lösender Probleme und Aufgaben unterschiedlichen Charakters. Sie alle sind notwendige Glieder einer Kette zur Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus.

So ergeben sich z. B. aus solchen Gesetzmäßigkeiten, wie die wissenschaftlich-technische Revolution, die Entwicklung der Wissenschaft als Produktivkraft, die Hochschulreform, die Strukturpolitik in der Wirtschaft, die internationale Arbeitsteilung und Zusammenarbeit im Rahmen des RGW, insbesondere aber die ökonomische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion usw. objektiv neue Sicherheitserfordernisse der sozialistischen Gesellschaft, die die Diensteinheiten und ihre Leiter vor neue politisch-operative Probleme und Aufgaben stellen, die auf neue Weise durchdacht und systematisch einer Lösung zugeführt werden müssen. So entstehen beispielsweise neue und umfassende politisch-operative Problem- und Aufgabenstellungen hinsichtlich des Geheimnisschutzes, der vorbeugenden Absicherung der Entwicklung der strukturbestimmenden Zweige, der Großkombinate, der bilateralen und multilateralen Integrationsprozesse der Wirtschaftsbeziehungen mit den sozialistischen Ländern, insbesondere der Sowjetunion, des Kampfes gegen die subversive Tätigkeit der imperialistischen Geheimdienste, der Sicherheit des Reiseverkehrs in das nicht-

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Juristische Hochschule des MfS Potsdam (JHS)

-

Die seit 1951 bestehende Schule des MfS in Potsdam-Eiche wurde im Juli 1965 durch den DDR-Ministerrat in den Status einer Hochschule erhoben. Die JHS, MfS-intern teilweise auch nur als Hochschule des MfS bezeichnet, war zentrale Ausbildungs-, Studien- und Forschungseinrichtung. Der Studien- und Forschungsbereich bestand 1989 aus den Sektionen Marxismus/Leninismus, Politisch-operative Spezialdisziplin, Rechtswissenschaft, Sektion A (Schule der HV A in Gosen bei Berlin) und dem Institut für Internationale Beziehungen für die Ausbildung von "Kadern der Sicherheitsorgane befreundeter Staaten".

Der JHS war bis September 1989 die Juristische Fachschule mit dem Abschluss Fachschuljurist oder Staatswissenschaftler angeschlossen. Die Anzahl der Absolventen wird auf ca. 10 000 geschätzt.

Der Rektor der JHS (seit 1985 Willi Opitz) wurde vom Minister für Staatssicherheit ernannt. Die Anzahl der Studierenden im Hochschulstudium betrug 1 300 im Jahre 1988. Das vierjährige Direktstudium und das fünfeinhalbjährige Fernstudium hatten bis 1989 4 300 Absolventen mit dem akademischen Grad "Diplomjurist" abgeschlossen. Das Hochschulstudium war jedoch keine umfassende juristische Ausbildung für eine Tätigkeit als Richter oder Rechtsanwalt.

Den Schwerpunkt des Studiums mit einem Anteil von fast 40 Prozent bildeten die operativen Fachgebiete, d. h. die Theorie und Praxis eines Nachrichtendienstes. Das Lehrgebiet Rechtswissenschaft hatte nur einen Anteil von 20 Prozent. Das Praktikum bestand im Wesentlichen aus der Arbeit mit IM einschließlich der Anfertigung von Treffberichten.

Im Einigungsvertrag von 1990 wurde daher bestimmt, dass ein an der JHS erworbener Abschluss nicht zur Aufnahme eines gesetzlich geregelten juristischen Berufes berechtigt. Dagegen können die an der JHS erworbenen oder verliehenen akademischen Berufsbezeichnungen, Grade und Titel weiterhin geführt werden. 310 hatten an der JHS den Grad eines "Dr. jur.", 31 den eines "Dr. sc. jur." und 68 beide Doktorgrade erworben. Die Mehrzahl der Promovenden war in leitenden Positionen im MfS oder als Lehrkräfte an der JHS tätig. 41 Prozent der Leiter der obersten Diensteinheiten (HA, zentrale Gruppen, BV) hatten an der JHS promoviert.

Der Titel "Dr. sc. jur." wurde nur zweimal verliehen, und zwar 1969 an den ehemaligen Residenten des KGB in den USA, Rudolf Iwanowitsch Abel, und 1985 an den "Kanzleramtsspion" Günter Guillaume.

Die 175 in den Beständen der BStU vollständig vorliegenden Dissertationen und andere Forschungsarbeiten sind stark ideologisch orientiert und vermitteln einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des MfS. Die 3.700 Diplomarbeiten sind näher an der Praxis orientiert und befassen sich im größeren Umfang mit der Tätigkeit der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen.

Die JHS wurde im November 1989 in Hochschule des Amtes für Nationale Sicherheit umbenannt und hat im Januar 1990 ihre Tätigkeit eingestellt.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- JHS

- Juristische Hochschule des MfS

- KoKo

- Kommerzielle Koordinierung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- RGW

- Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- aktuelle Seite 142

aktuelle Seite 142

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

- Zur Seite 178 wechseln

Zur Seite 178 wechseln

- Zur Seite 179 wechseln

Zur Seite 179 wechseln

- Zur Seite 180 wechseln

Zur Seite 180 wechseln

- Zur Seite 181 wechseln

Zur Seite 181 wechseln

- Zur Seite 182 wechseln

Zur Seite 182 wechseln

- Zur Seite 183 wechseln

Zur Seite 183 wechseln

- Zur Seite 184 wechseln

Zur Seite 184 wechseln

- Zur Seite 185 wechseln

Zur Seite 185 wechseln

- Zur Seite 186 wechseln

Zur Seite 186 wechseln

- Zur Seite 187 wechseln

Zur Seite 187 wechseln

- Zur Seite 188 wechseln

Zur Seite 188 wechseln

- Zur Seite 189 wechseln

Zur Seite 189 wechseln

- Zur Seite 190 wechseln

Zur Seite 190 wechseln

- Zur Seite 191 wechseln

Zur Seite 191 wechseln

- Zur Seite 192 wechseln

Zur Seite 192 wechseln

- Zur Seite 193 wechseln

Zur Seite 193 wechseln

- Zur Seite 194 wechseln

Zur Seite 194 wechseln

- Zur Seite 195 wechseln

Zur Seite 195 wechseln

- Zur Seite 196 wechseln

Zur Seite 196 wechseln

- Zur Seite 197 wechseln

Zur Seite 197 wechseln

- Zur Seite 198 wechseln

Zur Seite 198 wechseln

- Zur Seite 199 wechseln

Zur Seite 199 wechseln

- Zur Seite 200 wechseln

Zur Seite 200 wechseln

- Zur Seite 201 wechseln

Zur Seite 201 wechseln

- Zur Seite 202 wechseln

Zur Seite 202 wechseln

- Zur Seite 203 wechseln

Zur Seite 203 wechseln

- Zur Seite 204 wechseln

Zur Seite 204 wechseln

- Zur Seite 205 wechseln

Zur Seite 205 wechseln

- Zur Seite 206 wechseln

Zur Seite 206 wechseln

- Zur Seite 207 wechseln

Zur Seite 207 wechseln

- Zur Seite 208 wechseln

Zur Seite 208 wechseln

- Zur Seite 209 wechseln

Zur Seite 209 wechseln

- Zur Seite 210 wechseln

Zur Seite 210 wechseln

- Zur Seite 211 wechseln

Zur Seite 211 wechseln

- Zur Seite 212 wechseln

Zur Seite 212 wechseln

- Zur Seite 213 wechseln

Zur Seite 213 wechseln

- Zur Seite 214 wechseln

Zur Seite 214 wechseln

- Zur Seite 215 wechseln

Zur Seite 215 wechseln

- Zur Seite 216 wechseln

Zur Seite 216 wechseln

- Zur Seite 217 wechseln

Zur Seite 217 wechseln

- Zur Seite 218 wechseln

Zur Seite 218 wechseln

- Zur Seite 219 wechseln

Zur Seite 219 wechseln

- Zur Seite 220 wechseln

Zur Seite 220 wechseln

- Zur Seite 221 wechseln

Zur Seite 221 wechseln

- Zur Seite 222 wechseln

Zur Seite 222 wechseln

- Zur Seite 223 wechseln

Zur Seite 223 wechseln

- Zur Seite 224 wechseln

Zur Seite 224 wechseln

- Zur Seite 225 wechseln

Zur Seite 225 wechseln

- Zur Seite 226 wechseln

Zur Seite 226 wechseln

- Zur Seite 227 wechseln

Zur Seite 227 wechseln

- Zur Seite 228 wechseln

Zur Seite 228 wechseln

- Zur Seite 229 wechseln

Zur Seite 229 wechseln

- Zur Seite 230 wechseln

Zur Seite 230 wechseln

- Zur Seite 231 wechseln

Zur Seite 231 wechseln

- Zur Seite 232 wechseln

Zur Seite 232 wechseln

- Zur Seite 233 wechseln

Zur Seite 233 wechseln

- Zur Seite 234 wechseln

Zur Seite 234 wechseln

- Zur Seite 235 wechseln

Zur Seite 235 wechseln

- Zur Seite 236 wechseln

Zur Seite 236 wechseln

- Zur Seite 237 wechseln

Zur Seite 237 wechseln

- Zur Seite 238 wechseln

Zur Seite 238 wechseln

- Zur Seite 239 wechseln

Zur Seite 239 wechseln

- Zur Seite 240 wechseln

Zur Seite 240 wechseln

- Zur Seite 241 wechseln

Zur Seite 241 wechseln

- Zur Seite 242 wechseln

Zur Seite 242 wechseln

- Zur Seite 243 wechseln

Zur Seite 243 wechseln

- Zur Seite 244 wechseln

Zur Seite 244 wechseln

- Zur Seite 245 wechseln

Zur Seite 245 wechseln

- Zur Seite 246 wechseln

Zur Seite 246 wechseln

- Zur Seite 247 wechseln

Zur Seite 247 wechseln

- Zur Seite 248 wechseln

Zur Seite 248 wechseln

- Zur Seite 249 wechseln

Zur Seite 249 wechseln

- Zur Seite 250 wechseln

Zur Seite 250 wechseln

- Zur Seite 251 wechseln

Zur Seite 251 wechseln

- Zur Seite 252 wechseln

Zur Seite 252 wechseln

- Zur Seite 253 wechseln

Zur Seite 253 wechseln

- Zur Seite 254 wechseln

Zur Seite 254 wechseln

- Zur Seite 255 wechseln

Zur Seite 255 wechseln

- Zur Seite 256 wechseln

Zur Seite 256 wechseln

- Zur Seite 257 wechseln

Zur Seite 257 wechseln

- Zur Seite 258 wechseln

Zur Seite 258 wechseln

- Zur Seite 259 wechseln

Zur Seite 259 wechseln

- Zur Seite 260 wechseln

Zur Seite 260 wechseln

- Zur Seite 261 wechseln

Zur Seite 261 wechseln

- Zur Seite 262 wechseln

Zur Seite 262 wechseln

- Zur Seite 263 wechseln

Zur Seite 263 wechseln

- Zur Seite 264 wechseln

Zur Seite 264 wechseln

- Zur Seite 265 wechseln

Zur Seite 265 wechseln

- Zur Seite 266 wechseln

Zur Seite 266 wechseln

- Zur Seite 267 wechseln

Zur Seite 267 wechseln

- Zur Seite 268 wechseln

Zur Seite 268 wechseln

- Zur Seite 269 wechseln

Zur Seite 269 wechseln

- Zur Seite 270 wechseln

Zur Seite 270 wechseln

- Zur Seite 271 wechseln

Zur Seite 271 wechseln

- Zur Seite 272 wechseln

Zur Seite 272 wechseln

- Zur Seite 273 wechseln

Zur Seite 273 wechseln

- Zur Seite 274 wechseln

Zur Seite 274 wechseln

- Zur Seite 275 wechseln

Zur Seite 275 wechseln

- Zur Seite 276 wechseln

Zur Seite 276 wechseln

- Zur Seite 277 wechseln

Zur Seite 277 wechseln

- Zur Seite 278 wechseln

Zur Seite 278 wechseln

- Zur Seite 279 wechseln

Zur Seite 279 wechseln

- Zur Seite 280 wechseln

Zur Seite 280 wechseln

- Zur Seite 281 wechseln

Zur Seite 281 wechseln

- Zur Seite 282 wechseln

Zur Seite 282 wechseln

- Zur Seite 283 wechseln

Zur Seite 283 wechseln

- Zur Seite 284 wechseln

Zur Seite 284 wechseln

- Zur Seite 285 wechseln

Zur Seite 285 wechseln

- Zur Seite 286 wechseln

Zur Seite 286 wechseln

- Zur Seite 287 wechseln

Zur Seite 287 wechseln

- Zur Seite 288 wechseln

Zur Seite 288 wechseln

- Zur Seite 289 wechseln

Zur Seite 289 wechseln

- Zur Seite 290 wechseln

Zur Seite 290 wechseln

- Zur Seite 291 wechseln

Zur Seite 291 wechseln

- Zur Seite 292 wechseln

Zur Seite 292 wechseln

- Zur Seite 293 wechseln

Zur Seite 293 wechseln

- Zur Seite 294 wechseln

Zur Seite 294 wechseln

- Zur Seite 295 wechseln

Zur Seite 295 wechseln

- Zur Seite 296 wechseln

Zur Seite 296 wechseln

- Zur Seite 297 wechseln

Zur Seite 297 wechseln

- Zur Seite 298 wechseln

Zur Seite 298 wechseln

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

- Informationen

-

Informationen

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

Signatur: BStU, MfS, JHS, Nr. 21796, Bl. 1-298

Gerhard Neiber und Heinz Treffehn untersuchen in ihrer Dissertation die Planung der "politisch-operativen" Abwehrarbeit in den verschiedenen Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit.

Anders als der Name der Institution vermuten ließ, vermittelte die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Potsdam-Golm (JHS) nur am Rande rechtswissenschaftliche Kenntnisse und auch das akademische Niveau war eher bescheiden. In erster Linie vermittelte die JHS den hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern das nötige Rüstzeug für ihre praktische Arbeit im Apparat der Geheimpolizei sowie eine "klassenbewusste" Allgemeinbildung. Daneben betrieb diese Kaderschmiede der Stasi eigenständig und im Auftrag des Ministeriums auch einschlägige Forschungsarbeit. Die dabei entstehenden "wissenschaftlichen" Schriften sollten praktische Erkenntnisse für die geheimpolizeiliche, im Jargon der Stasi "tschekistische" Tätigkeit der Mitarbeiter liefern. Rund 400 MfS-Mitarbeiter promovierten an der JHS und es entstanden rund 3.700 Diplomarbeiten. Häufig arbeiteten mehrere JHS-Absolventen gemeinsam an einer Promotion oder Diplomarbeit.

Zu den Promovenden gehörten unter anderen Willy Pösel, von 1959 bis 1985 Rektor der Hochschule und sein Nachfolger Willi Opitz. Aber auch die Stellvertreter Mielkes Gerhard Neiber und Wolfgang Schwanitz oder KoKo-Chef und DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski promovierten an der JHS. In der vorliegenden Dissertation aus dem Jahr 1970 von Gerhard Neiber und Heinz Treffehn geht es um die Planung der als "politisch-operativen Arbeit" bezeichneten Abwehrarbeit des MfS. Für Neiber und Treffehn ist der "Perspektivplan" ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Planung, das mithilfe von "Jahresplänen" und "Operations- und Spezialplänen" ausgeführt werden soll.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Juristische Hochschule des MfS

- Datum:

- Februar 1970

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

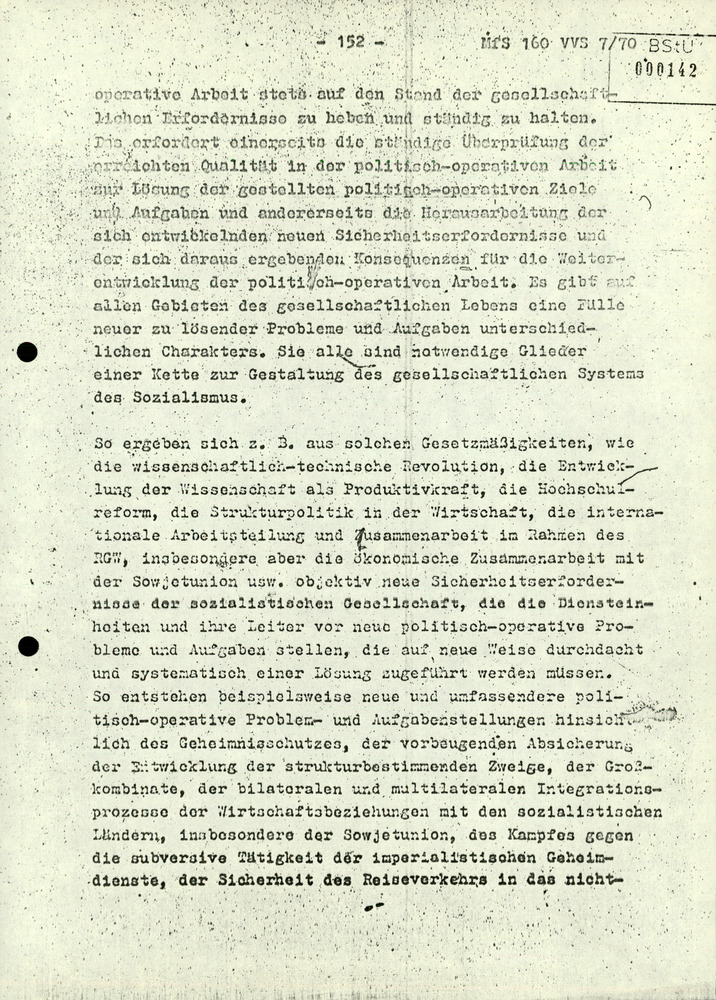

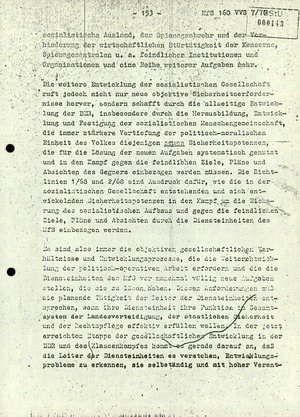

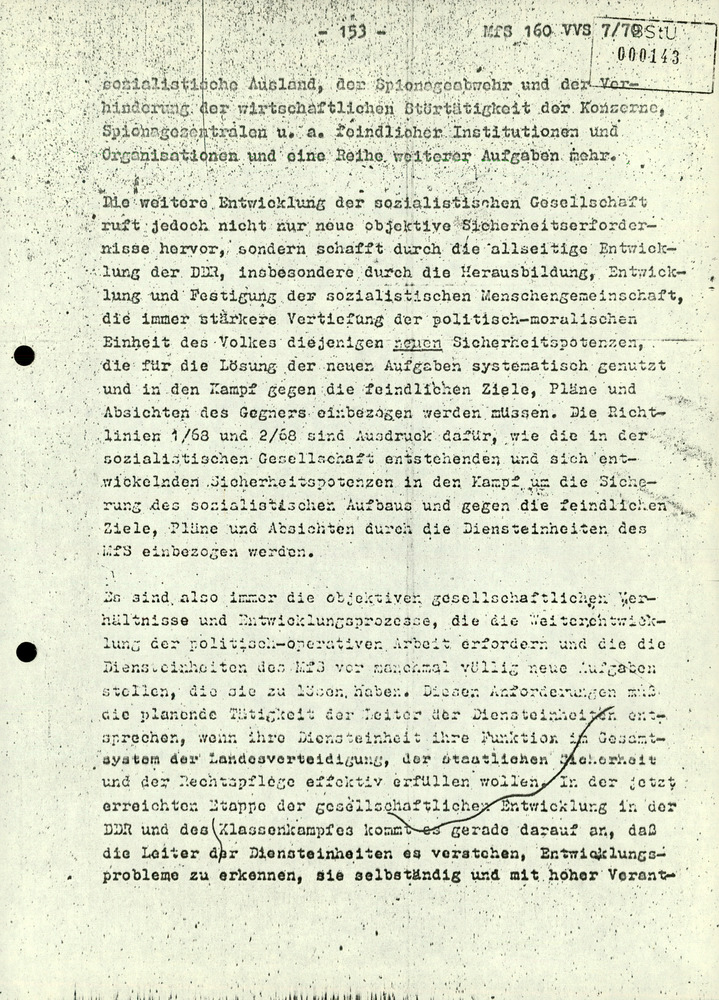

sozialistische Ausland, der Spionageabwehr und der Verhinderung der wirtschaftlichen Störtätigkeit der Konzerne, Spionagezentralen u. a. feindlicher Institutionen und Organisationen und eine Reihe weiterer Aufgaben mehr.

Die weitere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft ruft jedoch nicht nur neue objektive Sicherheitserfordernisse hervor, sondern schafft durch die allseitige Entwicklung der DDR, insbesondere durch die Herausbildung, Entwicklung und Festigung der sozialistischen Menschengemeinschaft, die immer stärkere Vertiefung der politisch-moralischen Einheit des Volkes diejenigen [unterstrichen: neuen] Sicherheitspotenzen, die für die Lösung der neuen Aufgaben systematisch genutzt und in den Kampf gegen die feindlichen Ziele, Pläne und Absichten des Gegners einbezogen werden müssen. Die Richtlinien 1/68 und 2/68 sind Ausdruck dafür, wie die in der sozialistischen Gesellschaft entstehenden und sich entwickelnden Sicherheitspotenzen in den Kampf um die Sicherung des sozialistischen Aufbaus und gegen die feindlichen Ziele, Pläne und Absichten durch die Diensteinheiten des MfS einbezogen werden.

Es sind also immer die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungsprozesse, die die Weiterentwicklung der politisch-operativen Arbeit erfordern und die die Diensteinheiten des MfS vor manchmal völlig neue Aufgaben stellen, die sie zu lösen haben. Diesen Anforderungen muß die planende Tätigkeit der Leiter der Diensteinheiten entsprechen, wenn ihre Diensteinheit ihre Funktion im Gesamtsystem der Landesverteidigung, der staatlichen Sicherheit und der Rechtspflege effektiv erfüllen wollen. In der jetzt erreichten Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR und des Klassenkampfes kommt es gerade darauf an, daß die Leiter der Diensteinheiten es verstehen, Entwicklungsprobleme zu erkennen, sie selbstständig und mit hoher Verant-

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Juristische Hochschule des MfS Potsdam (JHS)

-

Die seit 1951 bestehende Schule des MfS in Potsdam-Eiche wurde im Juli 1965 durch den DDR-Ministerrat in den Status einer Hochschule erhoben. Die JHS, MfS-intern teilweise auch nur als Hochschule des MfS bezeichnet, war zentrale Ausbildungs-, Studien- und Forschungseinrichtung. Der Studien- und Forschungsbereich bestand 1989 aus den Sektionen Marxismus/Leninismus, Politisch-operative Spezialdisziplin, Rechtswissenschaft, Sektion A (Schule der HV A in Gosen bei Berlin) und dem Institut für Internationale Beziehungen für die Ausbildung von "Kadern der Sicherheitsorgane befreundeter Staaten".

Der JHS war bis September 1989 die Juristische Fachschule mit dem Abschluss Fachschuljurist oder Staatswissenschaftler angeschlossen. Die Anzahl der Absolventen wird auf ca. 10 000 geschätzt.

Der Rektor der JHS (seit 1985 Willi Opitz) wurde vom Minister für Staatssicherheit ernannt. Die Anzahl der Studierenden im Hochschulstudium betrug 1 300 im Jahre 1988. Das vierjährige Direktstudium und das fünfeinhalbjährige Fernstudium hatten bis 1989 4 300 Absolventen mit dem akademischen Grad "Diplomjurist" abgeschlossen. Das Hochschulstudium war jedoch keine umfassende juristische Ausbildung für eine Tätigkeit als Richter oder Rechtsanwalt.

Den Schwerpunkt des Studiums mit einem Anteil von fast 40 Prozent bildeten die operativen Fachgebiete, d. h. die Theorie und Praxis eines Nachrichtendienstes. Das Lehrgebiet Rechtswissenschaft hatte nur einen Anteil von 20 Prozent. Das Praktikum bestand im Wesentlichen aus der Arbeit mit IM einschließlich der Anfertigung von Treffberichten.

Im Einigungsvertrag von 1990 wurde daher bestimmt, dass ein an der JHS erworbener Abschluss nicht zur Aufnahme eines gesetzlich geregelten juristischen Berufes berechtigt. Dagegen können die an der JHS erworbenen oder verliehenen akademischen Berufsbezeichnungen, Grade und Titel weiterhin geführt werden. 310 hatten an der JHS den Grad eines "Dr. jur.", 31 den eines "Dr. sc. jur." und 68 beide Doktorgrade erworben. Die Mehrzahl der Promovenden war in leitenden Positionen im MfS oder als Lehrkräfte an der JHS tätig. 41 Prozent der Leiter der obersten Diensteinheiten (HA, zentrale Gruppen, BV) hatten an der JHS promoviert.

Der Titel "Dr. sc. jur." wurde nur zweimal verliehen, und zwar 1969 an den ehemaligen Residenten des KGB in den USA, Rudolf Iwanowitsch Abel, und 1985 an den "Kanzleramtsspion" Günter Guillaume.

Die 175 in den Beständen der BStU vollständig vorliegenden Dissertationen und andere Forschungsarbeiten sind stark ideologisch orientiert und vermitteln einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des MfS. Die 3.700 Diplomarbeiten sind näher an der Praxis orientiert und befassen sich im größeren Umfang mit der Tätigkeit der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen.

Die JHS wurde im November 1989 in Hochschule des Amtes für Nationale Sicherheit umbenannt und hat im Januar 1990 ihre Tätigkeit eingestellt.

- Spionageabwehr

-

Spionageabwehr beinhaltete nicht nur defensives Abwehren westlicher Spionage, sondern auch offensive Bekämpfung westlicher (zumeist bundesdeutscher) Sicherheitsbehörden auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Das MfS fasste den Spionagebegriff sehr weit, so dass auch Angehörige oppositioneller Gruppen oder westliche Korrespondenten und Diplomaten regelmäßig im Visier der Spionageabwehr standen.

Das MfS unterschied drei Arten der Spionageabwehr. Die innere Spionageabwehr agierte innerhalb der DDR. Die äußere (auch: offensive) Spionageabwehr sollte bundesdeutsche Sicherheitsbehörden direkt bekämpfen, sich dabei aber auf deren Außenstellen und nachgeordnete Diensteinheiten konzentrieren. Die Gegenspionage hatte die Aufgabe, Spione in den Zentralen bundesdeutscher Sicherheitsbehörden zu platzieren, um die westliche Spionage gegen die DDR schon im Vorfeld zu paralysieren. In der Praxis waren die Grenzen zwischen äußerer Spionageabwehr, für die die Hauptabteilung II zuständig war, und der Gegenspionage, die Sache der Abt. IX der HV A war, fließend.

Die Spionageabwehr des MfS reagierte einerseits auf die tatsächliche Spionage gegen die DDR. Vor allem der BND und sein Vorgänger, die Organisation Gehlen, unterhielten in der DDR bis zum Mauerbau 1961 ein großes Agentennetz. In den Folgejahren brachen viele Kontakte westlicher Geheimdienste zu ihren Agenten in der DDR ab, auch enttarnte die Spionageabwehr viele von ihnen.

Der BND setzte daraufhin verstärkt Bundesbürger zur Informationsgewinnung ein, die als Besucher oder Transitreisende in der DDR unterwegs waren ("Reise- und Transitspione"). Seit den 70er Jahren versuchte der BND vor allem DDR-Bürger, die als Dienstreisende in den Westen kamen, als Agenten anzuwerben. Westliche Geheimdienste betrieben in der DDR schwerpunktmäßig Militärspionage.

Das MfS ging andererseits von der unzutreffenden Annahme aus, dass politisch widerständiges Verhalten von DDR-Bürgern zumeist von westlichen Geheimdiensten inspiriert würde (Diversion, politisch-ideologische), sodass die Bekämpfung politischer Gegner oft in den Bereich der Spionageabwehr fiel, ebenso wie die Überwachung westlicher Journalisten und Diplomaten. Aufgrund des weit gefassten Spionagebegriffs waren zahlreiche MfS-Abteilungen mit Spionageabwehr befasst, was zu Ineffizienz führte. Mielke wies deshalb 1987 der Hauptabteilung II die Federführung bei der Spionageabwehr zu.

1953 bis 1955 verhaftete das MfS in drei Großaktionen 1.200 Personen in der DDR und Westberlin, die pauschal als westliche Agenten bezeichnet wurden. Tatsächlich befanden sich darunter etliche Personen, die nur politischen Widerstand gegen die SED geleistet hatten. In vielen Fällen wurden hohe Haftstrafen verhängt, mindestens zehn Menschen wurden hingerichtet. Zugleich nutzte das MfS diese Aktionen erfolgreich als Vorlagen für ausgeklügelte Pressekampagnen.

Auch in späteren Jahren wurden Erfolge der Spionageabwehr popularisiert, nicht zuletzt um spionagebereite DDR-Bürger abzuschrecken. Schwerpunktaktionen der Hauptabteilung II in den 70er und 80er Jahren richteten sich u. a. gegen Transitspione sowie gegen die Anwerbung von Angehörigen bestimmter Personengruppen durch westliche Dienste (beispielsweise Militärangehörige, Reisekader). Erfolge erzielte die HV A im Rahmen der Gegenspionage in den 70er und 80er Jahren u. a. aufgrund ihrer Top-Quellen im BND (Gabriele Gast, Alfred Spuhler), BfV (Klaus Kuron) und MAD (Joachim Krase).

Seit den 70er Jahren intensivierte das MfS die Strategie der "vorbeugenden Verhinderung": Immer mehr Bürger wurden als potenziell spionageverdächtig observiert, immer mehr Berufsgruppen zu Geheimnisträgern erklärt, das Personal der Hauptabteilung II aufgestockt, auch die Kreisdienststellen setzten nun einen Mitarbeiter ausschließlich für Aufgaben der Linie II (Linienprinzip) ein.

Generell profitierte die Spionageabwehr von der geschlossenen Gesellschaft der DDR, der flächendeckenden Observierung der Bevölkerung, der Kooperation mit anderen sozialistischen Geheimdiensten sowie der Strategie, Verdächtige mitunter über einen sehr langen Zeitraum zu observieren. Post- und Telefonkontrolle und die Funküberwachung im In- und Ausland dienten in erheblichem Maße der Spionageabwehr.

Die überzogene Sicherheitsdoktrin führte dazu, dass das MfS in der ersten Hälfte der 70er Jahre dem Hirngespinst eines Hochstaplers aufsaß und 144 DDR-Bürger als angebliche "Agenten mit spezieller Auftragsstruktur" (AsA), quasi als Eliteagenten westlicher Dienste, einstufte und es auf dieser fiktiven Grundlage zu zahlreichen Verurteilungen kam.

Vagen Schätzungen zufolge spionierten zwischen 1949 und 1989 rund 10.000 Ost- und Westdeutsche für den BND in der DDR, viele von ihnen nur für kurze Zeit und nicht in Schlüsselpositionen. Etwa 4.000 Agenten bundesdeutscher Dienste sollen in dieser Zeit durch die Spionageabwehr der DDR erkannt und festgenommen worden sein.

Etwa 90 Prozent der "Innenquellen" des BND in der DDR (Agenten, die direkt in einem auszuspionierenden Objekt tätig waren) sollen in den 70er und 80er Jahren als Doppelagenten auch dem MfS gedient haben. Darunter waren offenbar viele, die "überworben" wurden, das heißt, das MfS hatte ihre BND-Anbindung erkannt, sie aber nicht verhaftet, sondern als IM angeworben und nun gegen den BND eingesetzt.

Sichere Angaben darüber, in welchem Umfang westliche Agenten in der DDR unerkannt geblieben sind, liegen nicht vor. Insofern kann noch keine abschließende Bilanz der Wirksamkeit der Spionageabwehr gezogen werden.

Literatur

- Fricke, Karl Wilhelm; Engelmann, Roger: "Konzentrierte Schläge". Staatssicherheitsaktionen und politische Prozesse in der DDR 1953-1956. Berlin 1998;

- Labrenz-Weiß, Hanna: Die Hauptabteilung II: Spionageabwehr (MfS-Handbuch). Berlin 1998;

- Wagner, Armin; Uhl, Matthias: BND contra Sowjetarmee. Westdeutsche Militärspionage in der DDR. Berlin 2007.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- JHS

- Juristische Hochschule des MfS

- KoKo

- Kommerzielle Koordinierung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- aktuelle Seite 143

aktuelle Seite 143

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln