Erste Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf den Honecker-Besuch in der BRD

Erste Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf den Honecker-Besuch in der BRD

Erste Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf den Honecker-Besuch in der BRD

- Informationen

Informationen

Erste Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf den Honecker-Besuch in der BRD

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 4229, Bl. 1-5

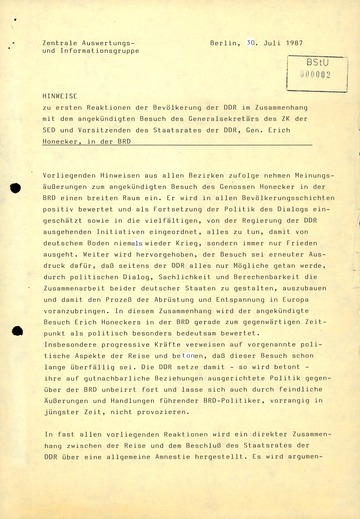

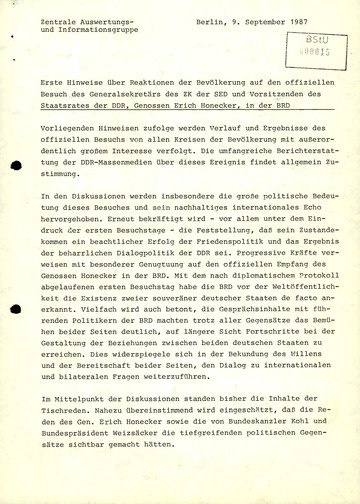

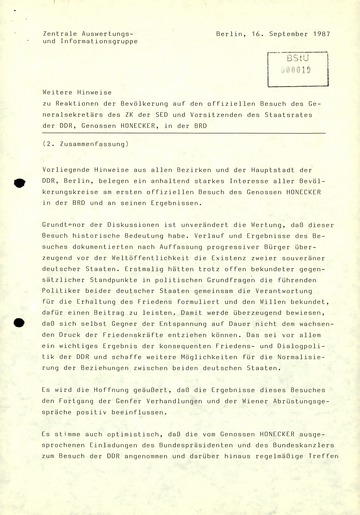

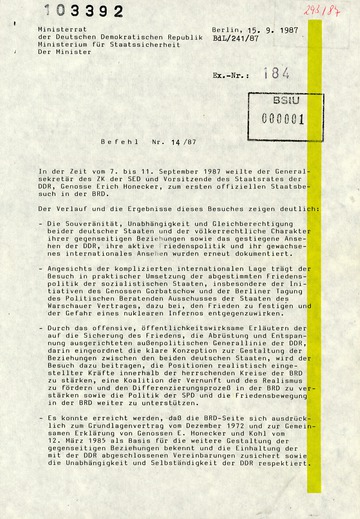

Am 7. September 1987 begann SED-Generalsekretär Erich Honecker seinen Arbeitsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland. Es war der erste Besuch eines DDR-Staatsoberhauptes im anderen Teil Deutschlands. Die Staatssicherheit dokumentierte die Stimmung in der DDR-Bevölkerung hinsichtlich des Honecker-Besuchs in der BRD.

Im Jahr 1987 besuchte erstmals in der Geschichte beider deutscher Staaten ein Staatsoberhaupt der DDR die Bundesrepublik. Am 15. Juli 1987 wurde gleichzeitig in den west- und ostdeutschen Medien der Besuch Erich Honeckers vom 7. bis 11. September 1987 in der Bundesrepublik angekündigt. Lange Zeit konnte sich die SED-Führung nicht sicher sein, ob der Besuch überhaupt stattfinden würde. Schließlich hatte er zuvor bereits dreimal abgesagt werden müssen, zuletzt auf sowjetischen Druck im Jahr 1984. Dieses Mal gab es Befürchtungen nicht nur hinsichtlich eines erneuten Einspruchs der Sowjetunion, sondern auch wegen einer kritischen, emotional aufgeladenen westdeutschen Öffentlichkeit.

Doch der wiederbelebte Abrüstungsdialog der Großmächte und der Staatsbesuch von Bundespräsident Richard von Weizsäcker in der Sowjetunion im Sommer 1987 hatten die Atmosphäre entspannt. Das sprach gegen ein sowjetisches Veto. Auch auf westdeutscher Seite sah man den Zeitpunkt als günstig an, stellte man doch seit zwei Jahren Besserungen im deutsch-deutschen Verhältnis fest, beispielsweise im Reiseverkehr, bei den Städtepartnerschaften und durch die Abschaffung der Todesstrafe in der DDR.

Die Stasi-Führung befürchtete, dass "der Gegner" den Besuch für seine "antisozialistische Zielstellung" missbrauchen, dass "antisozialistische Kräfte" gegen Honecker persönlich gerichtete Aktionen inszenieren und oppositionelle Kräfte in der DDR "feindlich-negativ wirksam" werden könnten. Deshalb ordnete Stasi-Chef Erich Mielke im Rahmen der Aktion "Dialog 87" umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an.

Honeckers Besuch war auf Wunsch der Bundesregierung protokollarisch unterhalb der Ebene eines offiziellen Staatsbesuchs angesiedelt und galt formal nur als "Arbeitsbesuch", jedoch begleitet von militärischen Ehren und dem Abspielen der Hymnen beider Staaten vor dem Bonner Bundeskanzleramt. Die annähernde protokollarische Gleichstellung Honeckers mit anderen ausländischen Staatsgästen interpretierte die DDR-Führung dahingehend, dass die DDR von der BRD als gleichberechtigter deutscher Staat anerkannt worden sei. Dieser außenpolitische Erfolg festigte in ihren Augen auf Dauer die deutsche Zweistaatlichkeit und somit den Bestand der DDR, und zugleich öffnete der Bonn-Besuch Honecker die Türen für Staatsbesuche in Paris, London und Washington.

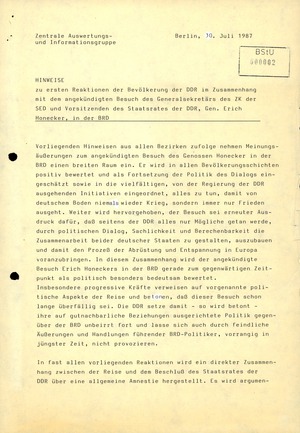

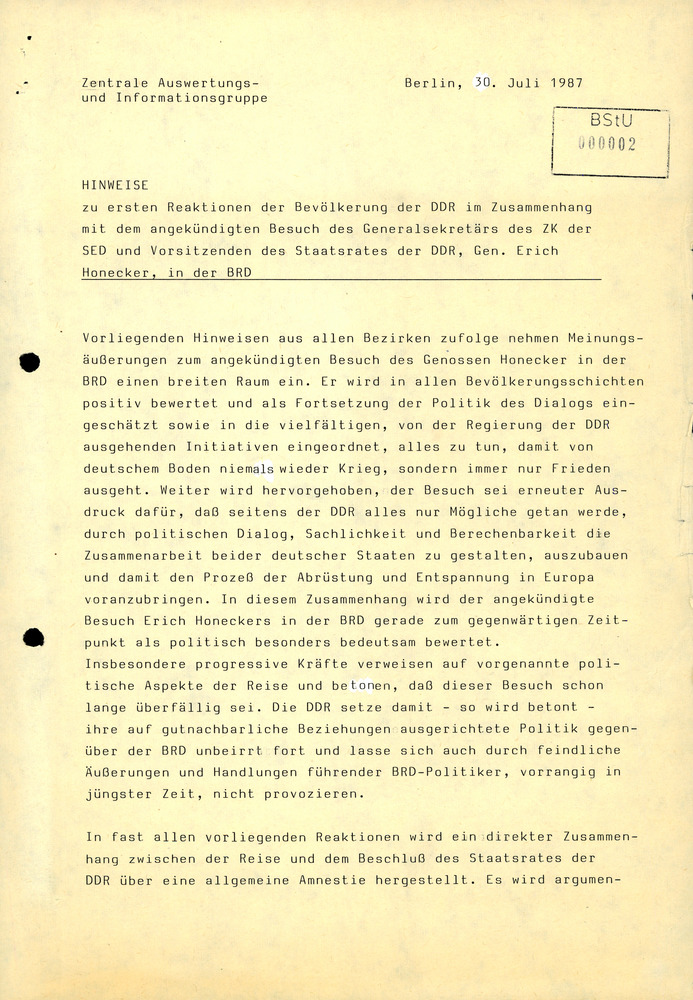

Vor, während und nach dem Honecker-Besuch in der Bundesrepublik verfasste die Staatssicherheit Berichte über die Stimmung in der DDR-Bevölkerung. Bemerkenswert waren dabei vor allem Erkenntnisse über die Stimmung in der Partei und im MfS selbst. Bei Bekanntwerden der Reise im Juli 1987 registrierte die Stasi überwiegend positive Reaktionen in der Bevölkerung. Die Menschen erhofften sich vor allem eine verbesserte Konsumgüterversorgung, eine schnellere Bearbeitung von Übersiedlungsersuchen sowie generell verbesserte Reisemöglichkeiten. Vereinzelte Kritik kam von SED-Mitgliedern, darunter auch von Stasi-Angehörigen.Metadaten

- Diensteinheit:

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- 30.7.1987

- Rechte:

- BStU

- Transkript

Transkript

tiert, die Partei- und Staatsführung der DDR wolle im Vorfeld des Besuches das politische Klima zwischen der DDR und der BRD positiv beeinflussen, günstige Voraussetzungen für die Gesprächs- und Verhandlungsführung schaffen und der BRD-Seite die Möglichkeit nehmen, sich auf sogenannte Menschenrechtsfragen, verbunden mit Forderungen nach "Freilassung politischer Gefangener", zu konzentrieren. Mit diesem Schritt begegne die DDR den zu erwartenden Bestrebungen führender BRD-Politiker, vom Hauptanliegen des Besuches, einen Beitrag zur Sicherung des Friedens und zur Abrüstung zu leisten, abzulenken. Besonders Angehörige der wissenschaftlich-technischen Intelligenz, Kunst- und Kulturschaffende sowie kirchliche Amtsträger heben hervor, daß insoweit wesentliche "Kritikpunkte" seitens der BRD an der DDR, vor allem im Hinblick auf sogenannte fehlende Freizügigkeit und angebliche Menschenrechtsverletzungen in der DDR, die den Besuch hätten belasten können, nahezu gegenstandslos geworden seien.

Beachtenswerten Einzelmeinungen politisch engagierter Bürger, insbesondere aus der Arbeiterklasse, der Klasse der Genossenschaftsbauern und der wissenschaftlich-technischen Intelligenz, zufolge, wird erwartet bzw. spekuliert, daß bzw. ob die BRD-Seite im Ergebnis des Besuches bereit sein wird, die Geraer Forderungen nach Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft, der Auflösung der Erfassungsstelle Salzgitter und der Festlegung der Elbgrenze zu akzeptieren.

Vereinzelt lehnen jedoch progressive Kräfte unter Bezugnahme auf die bisherige destruktive Haltung der BRD-Seite bezüglich der Erfüllung der genannten Geraer Forderungen die Reise des Staatsoberhauptes der DDR in die BRD ab bzw. bringen ihre Verwunderung und zum Teil Unverständnis über den beabsichtigten Besuch angesichts der in jüngster Zeit verstärkten, äußerst militanten und aggressiven Aktivitäten verschiedener westlicher Politiker gegenüber der DDR zum Ausdruck.

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

- Bekämpfung von Widerstand und Opposition

Bekämpfung von Widerstand und Opposition umschreibt, was zwischen 1950 und 1989 als eine Kernaufgabe des MfS galt. Gegen den Willen eines Großteils der ostdeutschen Bevölkerung wurde eine Diktatur etabliert, die nicht durch Wahlen legitimiert war: Dies war einer der Gründe für die Bildung des MfS am 8.2.1950.

Um ihren gesellschaftlichen Alleinvertretungs- und Herrschaftsanspruch zu sichern, schuf sich die SED als Repressions- und polizeistaatliche Unterdrückungsinstanz das MfS - das konsequenterweise so auch offiziell von ihr als "Schild und Schwert der Partei" bezeichnet wurde. Bereits in der "Richtlinie über die Erfassung von Personen, die eine feindliche Tätigkeit durchführen und von den Organen des MfS der DDR festgestellt wurden" vom 20.9.1950 wurde dementsprechend festgelegt, dass "alle Personen" zu registrieren seien, deren Verhalten geeignet war, die "Grundlagen" der DDR in Frage zu stellen.

Ferner wurde bestimmt, dass "über Personen, die eine feindliche Tätigkeit ausüben, [...] Vorgänge" anzulegen sind und über "die erfassten Personen [...] eine zentrale Kartei" einzurichten ist. Das offensive Vorgehen gegen Regimegegner erfuhr eine Ergänzung in den gleichzeitig getroffenen Festlegungen zur Übergabe der als "feindlich" klassifizierten Personen an die Staatsanwaltschaften.

Das MfS wurde somit bei der Bekämpfung von Widerstand und Opposition zur Ermittlungsinstanz; die nachfolgenden Urteile gegen Oppositionelle und Regimekritiker ergingen in enger Kooperation mit den vom MfS zumeist vorab instruierten Gerichten und zum Schein vermeintlicher Rechtsstaatlichkeit unter Hinzuziehung von mit dem MfS häufig zusammenarbeitenden Rechtsanwälten.

Inhalte, Auftreten und Erscheinungsbild von politisch abweichendem Verhalten, Widerstand und Opposition wandelten sich im Laufe der DDR-Geschichte. Zugleich änderten sich auch die Strategien und Methoden des MfS in Abhängigkeit vom konkreten Erscheinungsbild von Protest und Widerstand, aber auch analog zum Ausbauniveau des Apparates und seines Zuträger- und Informantennetzes sowie zur jeweils getroffenen Lageeinschätzung und unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen.

Zu allen Zeiten gab es in beinahe allen Bevölkerungsgruppen und in allen Regionen Aufbegehren, Opposition und Widerstand. In den ersten Jahren nach Gründung der DDR gingen die SED und das MfS mit drakonischen Abschreckungsstrafen (u. a. Todesurteilen) gegen politische Gegner vor. Gefällt wurden die Urteile nicht selten in penibel vorbereiteten Strafprozessen mit präparierten Belastungszeugen und unter Verwendung erzwungener Geständnisse.

In mehreren Orten der DDR wurden z. B. Oberschüler (Werdau, Leipzig, Werder, Eisenfeld, Fürstenberg/Oder, Güstrow), die anknüpfend an das Vorbild der Gruppe "Weiße Rose" in der NS-Diktatur Widerstand geleistet hatte, zum Tode oder zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt, weil sie Informationen gesammelt und Flugblätter verteilt hatten. Manch einer von ihnen überlebte die Haftbedingungen nicht oder nur mit dauerhaften gesundheitlichen Schäden.

Im Laufe der 50er Jahre ging das MfS schrittweise zum verdeckten Terror über. Nach wie vor ergingen langjährige Zuchthausstrafen; politische Opponenten, die von Westberlin aus die Verhältnisse in der DDR kritisierten, wurden - wie Karl Wilhelm Fricke 1955 - in geheimen Operationen entführt, nach Ostberlin verschleppt, in MfS-Haft festgehalten und vor DDR-Gerichte gestellt (Entführung).

Das Bestreben der SED, sich in der westlichen Öffentlichkeit aufgrund dieser ungelösten Fälle und angesichts eklatanter Menschenrechtsverletzungen nicht fortlaufender Kritik ausgesetzt zu sehen, führte, begünstigt durch die Absicht, der maroden Finanz- und Wirtschaftslage mit westlicher Unterstützung beizukommen, schrittweise zu einem Wandel. Im Ergebnis kam es auch zu einer Modifikation der MfS-Strategien im Vorgehen gegenüber Widerstand und Opposition.

Neben die im Vergleich zu den 50er Jahren zwar niedrigeren, für die Betroffenen aber nach wie vor empfindlich hohen Haftstrafen traten als beabsichtigt "lautloses" Vorgehen die Strategien der Kriminalisierung und Zersetzung. In einem "Entwurf der Sektion politisch-operative Spezialdisziplin" des MfS, der auf 1978 zu datieren ist, wird hierzu ausgeführt: "Um der Behauptung des Gegners die Spitze zu nehmen, dass wir ideologische Meinungsverschiedenheiten oder Andersdenkende mit Mitteln des sogenannten politischen Strafrechts bekämpfen, sind dazu noch wirksamer Maßnahmen zur Kriminalisierung dieser Handlungen sowie nicht strafrechtliche Mittel anzuwenden."

In der Richtlinie 1/76 "zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge" vom Januar 1976 wurden unter Punkt 2.6 "die Anwendung von Maßnahmen der Zersetzung" geregelt und unter Punkt 2.6.2 die "Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung" erörtert. Jene reichten u. a. von der "systematischen Diskreditierung des öffentlichen Rufes" auch mittels "unwahrer […] Angaben" und der "Verbreitung von Gerüchten" über das "Erzeugen von Misstrauen", dem "Vorladen von Personen zu staatlichen Dienststellen" bis zur "Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, […] Telefonanrufe".

Mit der "Ordnungswidrigkeitenverordnung" (OWVO) von 1984 ging man zudem verstärkt dazu über, politisch unliebsame Personen, sofern sie sich an Protesten beteiligten, mit Ordnungsstrafen zu überziehen und sie somit materiell unter Druck zu setzen. All diese Maßnahmen sollten nach außen hin den Eindruck erwecken, dass das MfS weniger rigoros als in früheren Jahren gegen Regimegegner vorging.

Nach der Freilassung von Oppositionellen, die kurz zuvor während der Durchsuchung der Umweltbibliothek 1987 und nach den Protesten am Rande der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 1988 in Berlin inhaftiert worden waren, äußerten selbst SED-Mitglieder Zweifel, ob das MfS noch in der Lage sei, offensiv und effektiv gegen politische Opponenten vorzugehen.

Hochgerüstet und allemal zum Einschreiten bereit, trat das MfS jedoch noch bis in den Herbst 1989 gegenüber weniger prominenten Menschen in Aktion, die Widerstand leisteten, inhaftierte diese und ließ gegen sie hohe Haftstrafen verhängen. Bis zum Ende der DDR schritt das MfS bei sog. Demonstrativhandlungen ein und ging gegen - wie es hieß - ungesetzliche Gruppenbildungen vor.

Literatur

- Auerbach, Thomas; Braun, Matthias; Eisenfeld, Bernd; Prittwitz v., Gesine; Vollnhals, Clemens: Hauptabteilung XX: Staatsapparat, Blockparteien, Kirchen, Kultur, "politischer Untergrund" (MfS-Handbuch). Berlin 2008

- Materialien der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland", hg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995, Band VII/1-2

- Neubert, Ehrhart: Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989. 2. Aufl., Berlin 1998

- Abkürzungen

Abkürzungen

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln