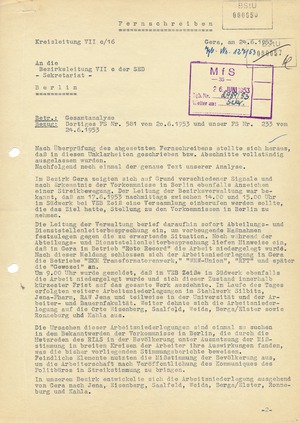

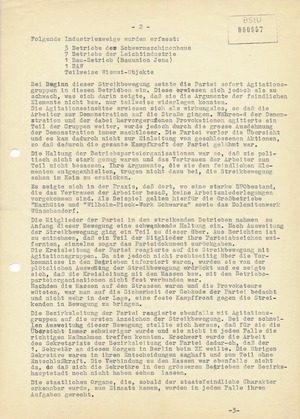

"Gesamtanalyse" der SED-Kreisleitung zum Volksaufstand in Gera

"Gesamtanalyse" der SED-Kreisleitung zum Volksaufstand in Gera

"Gesamtanalyse" der SED-Kreisleitung zum Volksaufstand in Gera

- Informationen

Informationen

"Gesamtanalyse" der SED-Kreisleitung zum Volksaufstand in Gera

Signatur: BStU, MfS, SdM, Nr. 249, Bl. 56-59

Wie in vielen anderen Städten der DDR, kam es am 17. Juni 1953 auch in Gera zu Aufständen. Eine "Gesamtanalyse" der SED-Kreisleitung der Staatssicherheit gibt Aufschluss über die Entwicklung des Volksaufstands in Gera und das staatliche Vorgehen gegen die Streikenden.

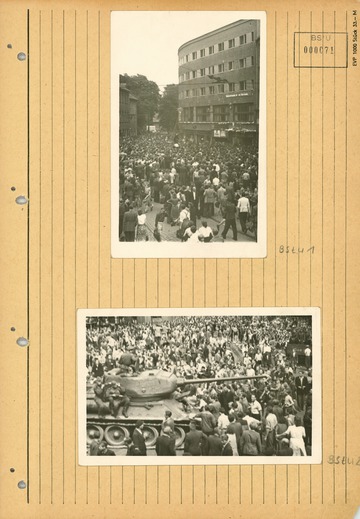

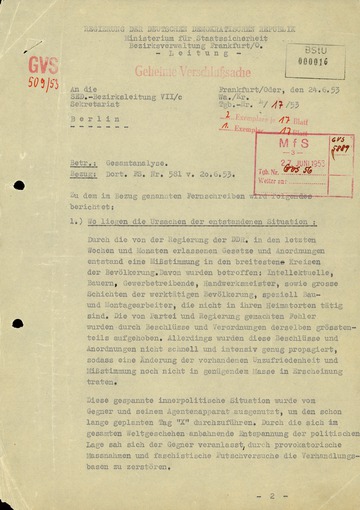

Vom 16. bis 21. Juni 1953 kam es in fast 700 Städten und Gemeinden der DDR zu Demonstrationen und Streiks. Begann der 17. Juni noch als Arbeiteraufstand, entwickelte er sich schnell zum Volksaufstand weiter. Er nahm vielerorts revolutionäre Züge an, bevor er mit Hilfe von russischen Panzern unterdrückt wurde. SED und Stasi bezeichneten die Vorkommnisse offiziell als einen vom westlichen Ausland gesteuerten "Putschversuch faschistischer Agenten und Provokateure".

Tatsächlich war der 17. Juni 1953 Ausdruck der Unzufriedenheit weiter Teile der DDR-Bevölkerung. Zunächst entzündeten sich die Proteste an sozialen Fragen. Die Menschen stellten Forderungen, die ihren Arbeits- und Lebensalltag betrafen, wie "Senkung der Arbeitsnormen und der HO-Preise". Bald forderten die Demonstranten im ganzen Land jedoch den Rücktritt der Regierung, freie Wahlen, Pressefreiheit, die Freilassung aller politischen Gefangenen und schließlich auch die deutsche Wiedervereinigung.

Die wichtigsten Zentren des Volksaufstandes in Thüringen lagen im Bezirk Gera, im Osten der Region. Ein wichtiger Grund dafür war der Uran-Bergbau in dieser Gegend. Östlich von Gera lag ein wichtiges Abbaugebiet der SAG Wismut, einer sowjetisch kontrollierten Gesellschaft und dem weltweit größten Bergbaubetrieb in diesem Bereich. Wie in den anderen über das gesamte Erzgebirge verteilten Revieren der Wismut, schürften hier tausende Kumpel Uranerz in großem Stil für die Sowjetunion. Das taten sie unter zum Teil schwierigen Arbeitsbedingungen, unter hohem Leistungsstress und geringer Rücksicht der Betriebsleitung auf die Gesundheit der Kumpel. Entsprechend unzufrieden waren viele Wismut-Angehörige mit ihrer Lage.

Die SED-Kreisleitung der Bezirksverwaltung Gera sandte an die Bezirksleitung in Berlin die vorliegende "Gesamtanalyse" zu den Vorfällen vom 17. Juni 1953. Darin wird deutlich, dass die von der SED eigens eingesetzten "Agitationsgruppen" die Streikhandlungen in den Betrieben nicht mehr aufhalten konnten.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Bezirksverwaltung Gera, SED-Kreisleitung

- Datum:

- 24.6.1953

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

Transkript

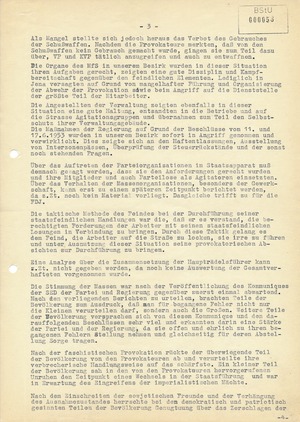

Als Mangel stellte sich jedoch heraus das Verbot des Gebrauches der Schußwaffen. Nachdem die Provokateure merkten, daß von den Schußwaffen kein Gebrauch gemacht wurde, gingen sie zum Teil dazu über, VP und KVP tätlich anzugreifen und auch zu entwaffnen.

Die Organe des MfS in unserem Bezirk wurden in dieser Situation ihren Aufgaben gerecht, zeigten eine gute Disziplin und Kampfbereitschaft gegenüber den feindlichen Elementen. Lediglich in Jena versagten auf Grund von mangelhafter Führung und Organisierung der Abwehr der Provokation sowie beim Angriff auf die Dienststelle der größte Teil der Mitarbeiter.

Die Angestellten der Verwaltung zeigten ebenfalls in dieser Situation eine gute Haltung, entsandten in die Betriebe und auf die Strasse Agitationsgruppen und übernahmen zum Teil den Selbstschutz ihrer Verwaltungsgebäude.

Die Maßnahmen der Regierung auf Grund der Beschlüsse vom 11. und 17.06.1953 wurden in unserem Bezirk sofort in Angriff genommen und verwirklicht. Dies zeigte sich an den Haftentlassungen, Ausstellung von Interzonenpässen, Überprüfung der Steuerrückstände und der sonst noch stehenden Fragen.Über das Auftreten der Parteiorganisationen im Staatsapparat muß demnach gesagt werden, dass sie den Anforderungen gerecht wurden und ihre Mitglieder und auch Parteilose als Agitatoren einsetzten. Über das Verhalten der Massenorganisationen, besonders der Gewerkschaft, kann erst zu einem, späteren Zeitpunkt berichtet werden, da z.Zt. noch kein Material, vorliegt. Dasgleiche trifft zu für die FDJ.

Die taktische Methode des Feindes bei der Durchführung seiner staatsfeindlichen Handlungen war die, daß er es verstand, die berechtigten Forderungen der Arbeiter mit seinen staatsfeindlichen Losungen in Verbindung zu bringen. Durch diese Taktik gelang es dein Feind, die Arbeiter auf die Straße zu locken, sie irre zu führen und unter Ausnutzung dieser Situation seine provokatorischen Absichten zur Durchführung zu bringen.

Eine Analyse über die Zusammensetzung der Haupträdelsführer kann z.Zt. nicht gegeben werden, da noch keine Auswertung der Gesamtverhafteten vorgenommen wurde.

Die Stimmung der Massen war nach, der Veröffentlichung des Kommuniques der SED der Partei und Regierung gegenüber zuerst einmal abwartend. Nach den vorliegenden Berichten zu urteilen, brachten Teile der Bevölkerung zum Ausdruck, daß man für begangene Fehler nicht nur die Kleinen verurteilen darf, sondern auch die Großen. Weitere Teile der Bevölkerung versprachen sich von diesem Kommunique und den darauffolgenden Beschlüssen sehr viel und erkannten darin eine Stärke der Partei und der Regierung, da sie offen und ehrlich zu ihren begangenen Fehlern Stellung nehmen und gleichzeitig für deren Abstellung Sorge tragen.

Nach der faschistischen Provokation rückte der überwiegende Teil der Bevölkerung von den Provokateuren ab und verurteilte ihre verbrecherische Handlungsweise auf das schärfste. Ein kleiner Teil der Bevölkerung sah in den von den Provokateuren hervorgerufenen Unruhen den Zeitpunkt eines Wechsels in der Staatsführung und war in Erwartung des Eingreifens der imperialistischen Mächte.

Mach, dem Einschreiten der sowjetischen Freunde und der Verhängung des Ausnahmezustandes herrschte bei den demokratisch und patriotisch gesinnten Teilen der Bevölkerung Genugtuung über das Zerschlagen der

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

- Abwehr

Als Abwehr wurden alle geheimpolizeilichen Aktivitäten zur Sicherung der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Stabilität der DDR und des kommunistischen Bündnissystems bezeichnet, die nach dem Verständnis des MfS durch feindliche Angriffe gefährdet waren. Maßnahmen zur Bekämpfung westlicher Spionage und politischer Opposition galten somit ebenso als Abwehr wie etwa die Sicherung von Produktivität und Anlagensicherheit in den Betrieben sowie die Verhinderung von Republikflucht und Ausreisen. Demgemäß waren die meisten operativen Arbeitsbereiche des MfS ganz überwiegend mit Abwehr befasst.

- Freunde

In den ersten Jahren stand das MfS unter einer engen fachlichen und politischen Anleitung durch die sowjetische Staatssicherheit, die mit sog. Beratern (anfangs auch Instrukteure genannt) in den wichtigsten Diensteinheiten des MfS präsent war. Die Berater besaßen dort faktisch Weisungs- und Vetobefugnisse.

Zunächst waren die Berater den jeweiligen Fachabteilungen des sowjetischen Geheimdienstapparates in der DDR zugeordnet. Nach dem Juniaufstand 1953 wurde eine eigene Beraterabteilung gebildet. Der Bevollmächtigte des sowjetischen Sicherheitsorgans in Berlin-Karlshorst war gleichzeitig der oberste Chefberater des MfS. Er leitete den jeweiligen Leiter der DDR-Staatssicherheit persönlich an.

Zum Zeitpunkt seiner Auflösung im November 1958 zählte der Beraterapparat 76 Offiziere. Später verblieb lediglich ein Stab von Verbindungsoffizieren, die keine Weisungskompetenz mehr gegenüber dem MfS besaßen.

- Sekretariat des Ministers (SdM)

1971 hervorgegangen aus dem Büro der Leitung. Seine Aufgaben waren

- die persönliche Betreuung des Ministers,

- die Verteilung und Weiterleitung von Eingaben und anderer Post

- die Auswahl und Sammlung grundsätzlicher Dokumente, Weiterleitung von Grundsatzbefehlen und -bestimmungen sowie von dienstlichen Ordnungen an das BdL und

- die Realisierung von Sonderaufgaben und Sonderaufträgen.

- Staatsverbrechen

Staatsverbrechen waren im StEG/1957 (§§ 13-27) und in Kapitel 2 des StGB/1968 (§§ 96-111) beschriebene politische Straftaten, die in die Zuständigkeit des MfS als strafrechtliches Untersuchungsorgan (HA IX) fielen, weil eine staatsfeindliche Absicht und/oder eine staatsgefährdende Wirkung unterstellt wurden.

Zu den Staatsverbrechen zählten diktaturspezifisch kodifizierte "klassische" politische Straftaten wie Hochverrat und Spionagedelikte sowie als Meinungs- und Organisationsdelikte definierte Handlungen (Staatsfeindliche Hetze, Staatsfeindliche Gruppenbildung), die in demokratischen Staaten als Ausübung von Grundrechten gelten würden, außerdem unterschiedliche Handlungen oder Unterlassungen, bei denen den Tätern eine staatsfeindlich motivierte Schädigungsabsicht unterstellt wurde (Diversion, Sabotage).

Die als Staatsverbrechen bezeichneten Straftatbestände stehen überwiegend in sowjetischer Rechtstradition und gehen letztlich auf Artikel 58 des StGB der RSFSR ("Konterrevolutionäre Verbrechen") zurück. Bis Februar 1958 wurden sie von DDR-Gerichten in Ermangelung konkreter strafrechtlicher Regelungen pauschal mit Hilfe von Artikel VI der Verfassung von 1949 ("Boykott- und Kriegshetze") geahndet.

Staatsverbrechen galten als schwere Straftaten; bei einigen Tatbeständen (Hochverrat, Spionage, Terror, Diversion, Sabotage) umfasste der Strafrahmen bis 1987 auch die Todesstrafe.

- Verwaltung

- Organisationsstruktur des MfS für Aufgabenkomplexe, die in der Zentralstelle durch einen Stellvertreter des Ministers direkt angeleitet wurden. Die Verwaltungen wurden mit inhaltlichen (z. B. Verwaltung Rückwärtige Dienste) oder territorialen (Länderverwaltungen) Bezügen gebildet. Verwaltungen fanden Entsprechungen in anderen Organisationsstrukturen (z. B. Abteilung Rückwärtige Dienste in den HA) oder blieben singulär.

- Besonders im Gründungsjahrzehnt Bezeichnung für unselbständige Untergliederungsebenen im MfS.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- FDJ

- Freie Deutsche Jugend

- HO

- Handelsorganisation

- KVP

- Kasernierte Volkspolizei

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SdM

- Sekretariat des Ministers

- SAG

- Sowjetische Aktiengesellschaft

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- VP

- Volkspolizei

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln