Information über das Podiumsgespräch zum Thema "Gesundheit und Umwelt in unserer Stadt" am 14.10.1987 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden

Information über das Podiumsgespräch zum Thema "Gesundheit und Umwelt in unserer Stadt" am 14.10.1987 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden

Information über das Podiumsgespräch zum Thema "Gesundheit und Umwelt in unserer Stadt" am 14.10.1987 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden

- Informationen

Informationen

Information über das Podiumsgespräch zum Thema "Gesundheit und Umwelt in unserer Stadt" am 14.10.1987 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden

Signatur: BStU, MfS, BV Dresden, Abt. XX, Nr. 10289, Bl. 1-4

Die Deutsche Demokratische Republik hatte in ihrer Verfassung von 1968 den Umweltschutz fest verankert. Mit der Gründung des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft im Juni 1972 schuf sie eine Institution, welche die Maßnahmen des Umweltschutzes in die Tat umsetzen sollte. In der Realität fand im Gebiet der DDR eine massive Umweltverschmutzung durch staatliche Betriebe statt. Geballte Kritik an der Umwelt- und Informationspolitik im Bezirk Dresden entlud sich bei einer Podiumsdiskussion im Deutschen Hygiene-Museum.

Die Aufgabe die Natur und Umwelt zu schützen, lag nach der Verfassung der DDR in der Hand staatlicher Institutionen. Umweltschäden können dementsprechend nicht isoliert von der staatlichen Führung betrachtet werden. Wenn Probleme und Versäumnisse im Schutz der Umwelt überhaupt thematisiert wurden, dann wurden diese meist auf die geerbten Strukturen des zuvor herrschenden kapitalistischen Systems zurückgeführt.

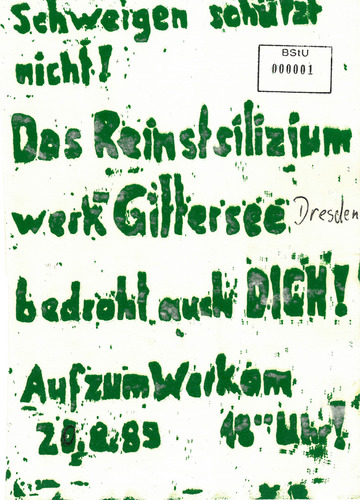

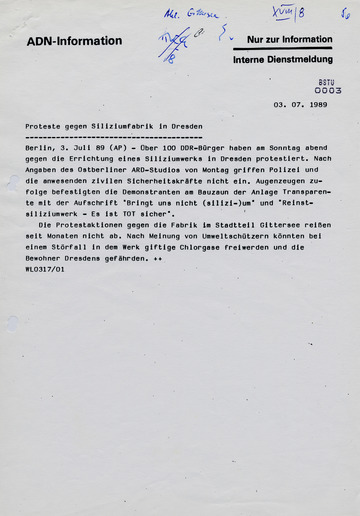

Von offiziellen Stellen wurden Umweltschäden geleugnet, auch wenn es offenkundige Umweltschäden und -belastungen gab. Sowohl das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), als auch das vom MfS regelmäßig ins Bild gesetzte Zentralkomitee der SED bzw. die regionalen Parteileitungen waren sich der entstandenen und entstehenden Schäden bewusst. Das MfS sorgte auch dafür, dass die durch staatseigene Unternehmen entstandene Verschmutzung der Umwelt nicht an die Öffentlichkeit geriet. Gleichzeitig überwachte die Stasi Umweltschutzgruppen wie Greenpeace, aber auch Umwelt- und Friedensgruppen, die unter dem Dach der Kirche agierten.

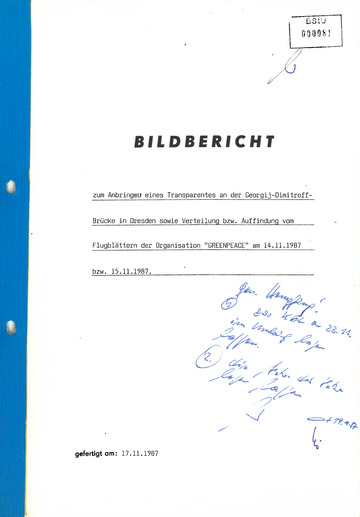

Aus Stasi-Sicht unzureichend vorbereitet, der Brisanz des Themas nicht angemessen und ohne städtische Verantwortliche wurde am 14. Oktober 1987 eine Podiumsdiskussion zum Thema „Gesundheit und Umwelt“ im Deutschen Hygiene-Museum eröffnet. Auf die Podiumsteilnehmer prasselte die geballte Kritik an der Umwelt- und Informationspolitik im Bezirk Dresden ein, der sie wenig entgegenzusetzen hatten.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Abteilung XX

- Datum:

- 1987 - 1987

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

Transkript

Ingenieure, technisch gebildete Laien und Anhänger der Kirche waren zahlreich vertreten.

Im Verlaufe der Diskussion stellten mehrere dieser Personen provokatorische Fragen, wie z.B.- Warum worden nicht, wie in der BRD, die Umweltmeßdaten veröffentlicht?

- Ist bekannt, daß ständig mit Giften kontaminiertes Wasser durch das Arzneimittelwerk Dresden in die Elbe abgeleitet wird?

- Wann kann man wieder in der Elbe baden?Die Beantwortung der Fragen erfolgte z.T. in einer für die Zuhörer unbefriedigenden Art und Weise, so daß es zu Mißfallensbekundungen und Störungen im Ablauf der Veranstaltung kam.

Der Argumentation des Genossen Dr. Hegewald, daß früher Meßdaten in der DDR veröffentlicht wurden, dies aber von westlichen Massenmedien mißbraucht wurde und wir deshalb davon abgekommen sind, wurde nicht gefolgt.

Ebenso überzeugte die Argumentation des Genossen Prof. Neumann zu Fragen des Zusammenhangs zwischen Gesundheit und Kultur nicht. Aus dem Zuschauerraum kamen laute Proteste, die von Beifall unterstützt wurden, wie "wir wollen nichts über die Geschichte der Kunstsammlungen hören sondern über die Reinhaltung des Wassers und der Luft".

Der ebenfalls anwesende Genosse Prof. Bachmann, der für dieses Thema prädestiniert ist, lehnte es ab, vor diesem Forum zu sprechen.

Die Zuhörer brachten ihr Bedauern zum Ausdruck, daß der Oberbürgermeister Genosse Berghofer nicht anwesend war, da sie hofften, mit ihm Über Kommunalpolitik, Kommunalhygiene, Müllabfuhr u. a. Probleme ins Gespräch zu kommen.Der anwesende Leiter der staatlichen Umweltinspektion, Genosse Apel, der im Verlauf der Veranstaltung zur Beantwortung einiger Fragen aufgefordert wurde, war völlig ungenügend vorbereitet und hinterließ in seinen Ausführungen den Eindruck eines fachlich nicht kompetenten Funktionärs, so daß ihm von Dr. Hegewald das Wort entzogen wurde.

Der in jeder Beziehung unbefriedigende Verlauf dieser Veranstaltung wurde von gegnerischen Presseorganen zum Anlaß genommen, Angriffe gegen die Umweltpolitik unserer Partei und Staatsführung und gegen den CDU-Parteitag, der in dieser Zeit in Dresden stattfand, vorzutragen.

Bereits einen Tag nach der Veranstaltung nahm der BRD-Journalist [anonymisiert] über DPA tendenziöse Berichterstattungen vor. In der Zeitung "Volksblatt Berlin" vom 18.10.1987 erschien der Artikel "Unbequeme Fragen zur Umwelt, Informationspolitik stößt bei DDR-Bürgern auf wachsendes Mißtrauen".- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

- Bekämpfung und Infiltration der Kirchen

Die Kirchen gerieten nicht selten unter Verdacht, gegen die politischen Verhältnisse in der DDR zu opponieren. Das lag an ihrer weitgehenden Eigenständigkeit, an der christlichen Botschaft, die von den kommunistischen Ideologen als konkurrierendes Sinn- und Erklärungsangebot abgelehnt wurde, sowie an ihrem Beharren auf Mitsprache und Gestaltungsanspruch in gesellschaftlichen Fragen. Im Auftrag der SED wurde daher das MfS tätig, um die von den Kirchen ausgehenden vermeintlichen und tatsächlichen Gefahren für das politisch-ideologische System der DDR abzuwehren.

Die SED-Kirchenpolitik war in den vier Jahrzehnten der DDR Wandlungen unterworfen. In den 50er Jahren führte die SED mehrfach einen offenen Kirchenkampf. Dieser richtete sich u. a. gegen die kirchliche Jugend- und Studentenarbeit, v. a. bei der Einführung der Jugendweihe, sowie gegen karitative Einrichtungen wie die Bahnhofsmissionen. Mehrere Religionsgemeinschaften wurden verboten und deren Anhänger verfolgt.

Die SED war zudem bestrebt, die Verlesung von solchen Hirtenbriefen und Kanzelabkündigungen zu unterbinden, in denen sozialethische, gesellschaftskritische oder politische Fragen aufgegriffen wurden. Von der Polizei und dem MfS wurden kirchliche Einrichtungen durchsucht und Literatur beschlagnahmt. Neben kirchlichen Mitarbeitern wurden unter Mitwirkung des MfS auch Pfarrer – zwischen 1950 und 1960 mindestens 140 – inhaftiert.

Ab den 60er Jahren beschränkte sich die SED zunehmend darauf, durch eine rigorose Auslegung der Veranstaltungsordnung unerwünschte kirchliche Aktivitäten zu behindern. Das offizielle Eindringen in kirchliche Räume wie im November 1987, als es nachts in der Zionsgemeinde in Ostberlin zu Durchsuchungen und Festnahmen kam, war in den 70er und 80er Jahren eher untypisch, weil dies die Staat-Kirche-Beziehungen erheblich belastete. Vor allem seit 1978 bemühte sich die SED, ein Stillhalteabkommen zwischen Kirchenleitungen und Staat zu respektieren.

Das MfS versuchte aber stets, indirekt Einfluss auf kirchliche Entscheidungen zu nehmen. Dies und die verdeckte Informationsbeschaffung zählten zu den Hauptbetätigungsfeldern des MfS im Rahmen der von der SED konzipierten Kirchenpolitik. Die Informationsbeschaffung erfolgte mittels Observation, IM-Einsatz und auf dem Weg der sog. Gesprächsabschöpfung. Dabei gelang es in Einzelfällen auch, Christen in kirchlichen Leitungspositionen als IM zu gewinnen.

So arbeitete der thüringische Kirchenjurist und Oberkirchenrat Gerhard Lotz seit 1955 mit dem MfS als IM "Karl" zusammen. Durch die Positionierung eines Offiziers im besonderen Einsatz im Konsistorium in Magdeburg, Detlev Hammer, der ab 1974 juristischer, dann Oberkonsistorialrat war, vermochte es das MfS, einen hauptamtlichen Mitarbeiter innerhalb der Leitungsstruktur der provinzsächsischen Kirche zu platzieren. Außerdem hatte das MfS gegenüber den Kirchen dann tätig zu werden, wenn Verdachtsmomente dafür vorlagen, dass die Kirchen über den ihnen von der SED zugewiesenen religiös-kultischen Bereich hinaus tätig wurden.

Dementsprechend observierte das MfS Kirchengemeinden und Pfarrer, die – wie es beim MfS hieß – im Rahmen der "Partnerschaftsarbeit" Besuchskontakt zu Kirchengemeinden in der Bundesrepublik unterhielten. Das MfS legte hierzu OV an und ermittelte gegen die Organisatoren der Zusammenkünfte.

Als Ziele der MfS-Aufklärung galten ebenso kirchliche Synoden und Basistreffen, auf denen grundsätzlich die potenzielle Gefahr bestand, dass Kritik an den Verhältnissen in der DDR geübt werden würde. In das Blickfeld des MfS rückten die evangelischen Kirchen insbesondere ab Mitte der 70er Jahre: Zunächst rief die auch unter nichtkirchlichen Jugendlichen an Attraktivität gewinnende kirchliche Jugendarbeit, dann die Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsarbeit unter dem Dach der Kirche den Argwohn des MfS hervor.

Insgesamt war das MfS nur eine von mehreren Institutionen des SED-Staates, die im Rahmen der SED-Kirchenpolitik tätig wurden. Im Zusammenspiel mit ihnen versuchte das MfS, die Kirchen zu kontrollieren und zu disziplinieren.

In Auswertung der kirchenpolitischen Kampagnen der 50er Jahre und bestärkt durch konzeptionelle Arbeiten, drängte die SED-Führung ab Anfang der 80er Jahre zunehmend auf ein koordiniertes Vorgehen. Die vom MdI und den Abteilungen für Inneres erstellten Rapportmeldungen, Berichte und Personeneinschätzungen zu Gottesdiensten und kirchlichen Mitarbeitern wurden vereinbarungsgemäß dem MfS zur Verfügung gestellt und bildeten häufig den Grundstock jener Berichte und Personencharakteristiken, die sich in den Beständen des MfS wiederfinden.

Bereits vor Gründung des MfS hatte bei der Deutschen Verwaltung des Innern in der Abteilung K 5 das Referat C 3 existiert. Als Aufgabenbeschreibung wurde die "Aufklärung und Bekämpfung der kirchlichen Feindtätigkeit" genannt. Ab 1950 bestand im MfS zunächst die Abteilung V, die sich ab 1953 Hauptabteilung V nannte und 1964 im Zuge einer Umstrukturierung zur Hauptabteilung XX wurde.

Innerhalb dieser Organisationsstruktur zeichnete die Abt. 4 für die "Bearbeitung" der Kirchen verantwortlich. 1988 gliedert sich diese in sechs Fachreferate, wobei je eins für die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche sowie die Religionsgemeinschaften und Sekten zuständig war. Ein Referat widmete sich Operativen Vorgängen. Als Schwerpunkt der Arbeit wurde die "Bekämpfung der politischen Untergrundtätigkeit" benannt. Zwei weitere Referate nahmen koordinierende Funktionen wahr.

Neben der Hauptabteilung XX/4 stützte sich das MfS bei der Bekämpfung und Infiltration der Kirchen auf die Zuarbeit verschiedener Hauptabteilungen und Abteilungen - so u. a. auf die Dienste der HV A bei der "Aufklärung" von westlichen Partnergemeinden und Pfarrern, die die kirchliche Friedensarbeit in den ostdeutschen Gemeinden unterstützten. Im Fall der Inhaftierung kirchlicher Mitarbeiter übernahm die Hauptabteilung IX als Untersuchungsorgan den Vorgang.

Hinzu kamen andere institutionalisierte Formen der "Bearbeitung". Als politisch-ideologische fungierte ab 1958 das Referat Familienforschung, das Verwicklungen missliebiger Kirchenvertreter in das NS-Regime aufdecken oder konstruieren sollte, um die so Diffamierten unter Druck setzen zu können. Angesiedelt war es beim Deutschen Zentralarchiv in Potsdam. Es verwaltete verschiedene aus NS-Beständen stammende Unterlagen und wertete sie aus. Dabei handelte es sich um eine verdeckt arbeitende Einrichtung des MfS.

Um den steigenden Informationsbedarf – unter Berücksichtigung der Spezifik kirchlicher und religiöser Angelegenheiten – zu decken und um Sonderaufträge u. a. auch im Ausland ausführen zu können, etablierte das MfS 1960 die sog. Auswertungsgruppe, die dem Referat V zugeordnet wurde. In einem konspirativen Objekt in Berlin-Pankow ("Institut Wandlitz") arbeiteten hauptamtliche IM und mehrere OibE zusammen.

Seine "Absicherung" fand das Vorgehen des MfS gegenüber den Kirchen durch ein umfangreiches Netz von OibE und IM, die das MfS im Staatssekretariat für Kirchenfragen und in den Kirchenabteilungen der DDR-Bezirke unterhielt. 1989 gab es im Staatssekretariat drei OibE; zudem berichtete der persönliche Referent und Büroleiter der Staatssekretäre Hans Seigewasser und Klaus Gysi, Horst Dohle, ab 1975 als IM "Horst" dem MfS. Insgesamt aber gelang es dem MfS nicht, die Kirchen umfassend zu unterwandern.

Literatur

- Vollnhals, Clemens (Hg.): Die Kirchenpolitik von SED und Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz. Berlin 1996; Überprüfung der Stasi-Kontakte in den östlichen Gliedkirchen der EKD. Dokumentation und Kommentar, hg. im Auftrag des Kirchenamtes der EKD. In: Die Zeichen der Zeit, 1997/Beiheft 1.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- BV

- Bezirksverwaltung

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- CDU

- Christlich Demokratische Union

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- DPA

- Deutsche Presseagentur

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln