MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

- Informationen

Informationen

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

Signatur: BStU, MfS, HA PS, Nr. 3924, Bl. 1-61

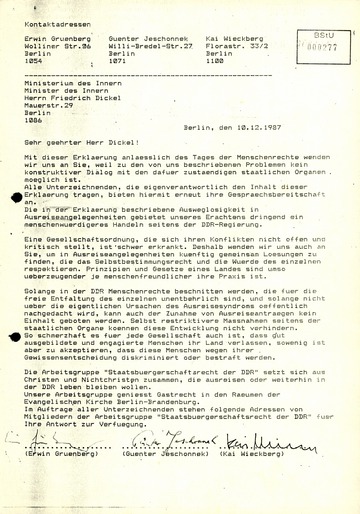

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die UN-Menschenrechtscharta, bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM). Ein Jahr später erhielt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ihre erste Verfassung. Sie orientierte sich inhaltlich stark an den Bestimmungen der UN. In der Realität war der stalinistisch geprägte Osten Deutschlands in den 1950er Jahren weit vom Wortlaut der Verfassung entfernt. 1968 stimmten die Bürger der DDR in einem Referendum einer umfassend überarbeiteten neuen DDR-Verfassung zu. Sie hatte sich im Vergleich zur Vorgängerin auch auf dem Papier weiter von den internationalen Menschenrechtsstandards entfernt.

Dennoch fanden sich auch dort einige Grundsätze, die den Bürgern grundlegende Menschenrechte garantierten. Darunter fielen etwa das Recht auf Würde und Freiheit der Persönlichkeit, die Gewissensfreiheit, das Recht auf politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mitgestaltung. Auch ein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit sah die zweite Verfassung der DDR vor.

Im sozialistische Alltag jedoch galten diese Rechte nur unter dem Vorbehalt, dass sie auf Linie der alleinregierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) lagen. Dieser Grundsatz bestimmte auch die Arbeit der DDR-Geheimpolizei, der Stasi. Für sie waren Wünsche und Vorgaben der Staatspartei SED bei der täglichen Arbeit wichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war zwar bei weitem nicht für alle Menschenrechtsverletzungen in der DDR verantwortlich. Als "Schild und Schwert" der Partei spielte es aber in vielen Fällen eine Schlüsselrolle.

Im Zweifel brach die Geheimpolizei nicht nur die Bestimmungen der UN-Menschenrechtscharta (AEM), sondern auch die der Verfassung der DDR. Das übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der SED-Führung war die Legitimation dafür. Menschenrechte einzuhalten war für das MfS dann von Bedeutung, wenn die DDR internationalem Druck zu Gunsten von Devisengeschäften nachgab.

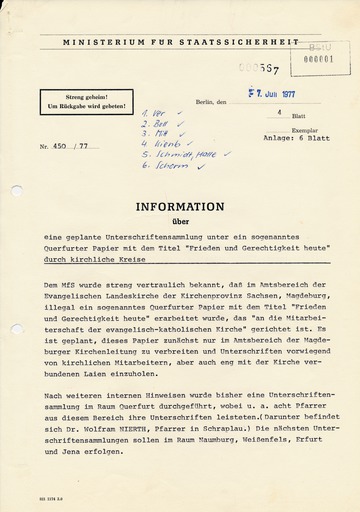

Dieser Druck wuchs vor allem ab Mitte der 1970er Jahre. Im September 1973 trat die DDR der UN bei. Außerdem war die DDR in die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), in der sich Ost- und Westmächte um Verständigung bemühten, eingebunden. Bei der Konferenz in Helsinki verpflichteten sich die Teilnehmer am 1. August 1975, durch Unterzeichnung der Schlussakte, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Staaten zu gewährleisten. Für die DDR-Regierung ging es jedoch vordergründig um internationale Anerkennung und das Mitmischen auf der Weltbühne der Politik. Das Politbüro der SED passte in keinem Fall das innerstaatliche Recht und die Rechtspraxis in der DDR den Erfordernissen der Schlussakte von Helsinki an.

Viele DDR-Bürger aber versprachen sich eine Liberalisierung in der Politik und forderten individuelle Rechte ein. Helsinki war dafür zwar keine Initialzündung, aber eine Ermutigung. Internationale Menschenrechtsorganisationen und der UN-Menschenrechtsausschuss kritisierten die DDR wiederholt wegen der Verletzung der Bestimmungen.

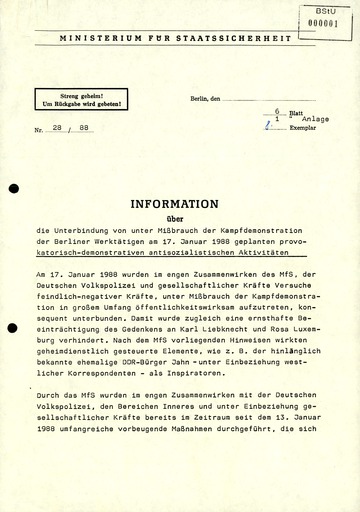

Dieser Widerspruch trat immer offener zu Tage. Die DDR-Führung und damit auch Staatssicherheit reagierten darauf mit einer eigenen Strategie. Sie zielte u.a. darauf westliche Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und damit die Aufmerksamkeit von der DDR wegzulenken. Das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass das MfS im Auftrag der SED die Überwachung der eigenen Bürger immer weiter perfektionierte. Es verfolgte Abweichungen als Angriff auf den Sozialismus. Wer Menschenrechte in der DDR einforderte, musste mit Repressionen rechnen. Die so erzeugte Furcht in der Bevölkerung war Teil des Kontrollsystems der Staatssicherheit.

Ende der 80er Jahre erreichte die Diskussion über Menschenrechte in der DDR einen neuen Höhepunkt. Das MfS sah sich gezwungen darauf zu reagieren und brachte im Juni 1988 eine Informationsbroschüre heraus, in der es Stellung zum Thema bezog.

Metadaten

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Juni 1988

- Rechte:

- BStU

- Transkript

Transkript

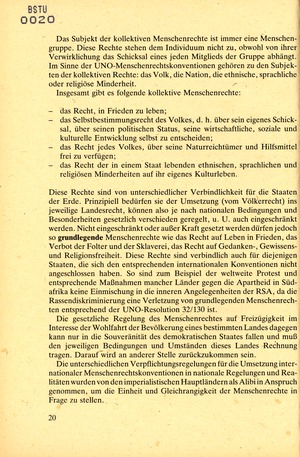

"frei gewählten" Arbeits- und Ausbildungsplatz dann auch zur Verfügung zu stellen. So hängt das Recht in der Luft, und Millionen Arbeitslose liegen auf der Straße. Das BRD-Fernsehen gesteht mit Blick auf das Jahr 1988 und die folgenden Jahre ein: "Die jüngste Entwicklung auf dein Arbeitsmarkt zeigt auf drastische Weise: Eine gesicherte Ausbildung ist wichtiger als je zuvor, denn für junge Leute ohne wird es immer schwieriger, einen Job zu finden. 126.000 Jugendliche sind derzeit arbeitslos, über drei Viertel davon können keine Ausbildung vorweisen. Vor fünf Jahren lag der Anteil bei nur 65 Prozent, und die Lage wird nach Ansicht von Experten immer schlimmer. Für Ungelernte, so Prophezeiungen, tendieren die Chancen auf dem Arbeitsmarkt in wenigen Jahren gegen Null ... Ein höherer Schulabschluß mit solider Berufsausbildung ist also nach wie vor der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Was aber dennoch bleibt, ist das Thema Rationalisierung. In den kommenden Jahren werden zwei Millionen Arbeitsplätze verschwinden. Und da hilft nicht mal eine gute Ausbildung". 12)

Ein international renommierter Menschenrechtsexperte verglich einmal Freiheit ohne Arbeit bzw. Bürgerrechtskataloge ohne soziale Rechte treffend mit einer schönen Hausordnung, die jedem Bewohner sein privates Zimmer garantiert, worin er nach Belieben umräumen darf - nur fehlen leider Haus und Möbel. Und Arbeitslosigkeit zieht Armut nach sich. In der BRD und Berlin (West) leben z.Z. etwa 9 Millionen Menschen unter dem sog. Sozialhilfeniveau, sind arm in einem der reichsten Länder und - wie selbst CDU-Generalsekretär Heiner Geißler zugeben mußte - sind wirkliche Entrechtete.

Die "Neue Armut" grassiert in der BRD und ist ein eindeutiger Verstoß gegen Artikel 22 der AMD. Nach Ansicht der Kasseler Stadträtin Barbara Stolterfoht gibt es in strukturschwachen Gebieten 15 Prozent der Bevölkerung, denen das "Menschenrecht auf Arbeit" glatt verweigert werde. Die auf diesem Boden wachsende Armut sei in einer "konsumorientierten Umwelt" besonders schwer zu ertragen. In Kassel z.B. könnten auf Grund der Ebbe in den kommunalen Kassen nur drei von elf Bezirken die ohnehin spärlichen Tagessätze für die Sozialhilfe gezahlt werden. Und Birgit Cohaus von der Caritas bezeichnet es als eine Lüge, wenn in der BRD von der Sozialhilfe als "soziale Hängematte" gesprochen werde, in der es bequemer sei, Sozialhilfe zu empfangen als zu arbeiten. Die Sozialhilfesätze betrügen höchstens 408 DM zuzüglich Mietkosten, so daß am Monatsende die blanke Not herrsche. Doch zu den Armen müßten auch diejenigen gezählt werden, deren Arbeitslosengeld unter 600 DM liege. Das beträfe 25 Prozent aller Arbeitslosengeldempfänger. "Davon kann man nicht leben. "13)

Arbeitslosigkeit und Armut ziehen Wohnungsnot und Obdachlosigkeit nach sich - eine Miesere, die in der BRD ebenfalls im Wachsen begriffen- Begriffserklärungen

- Abkürzungen

Abkürzungen

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptabteilung

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UN

- United Nations

- UN

- United Nations

- Inhaltsverzeichnis