MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

- Informationen

-

Informationen

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

Signatur: BStU, MfS, HA PS, Nr. 3924, Bl. 1-61

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die UN-Menschenrechtscharta, bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM). Ein Jahr später erhielt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ihre erste Verfassung. Sie orientierte sich inhaltlich stark an den Bestimmungen der UN. In der Realität war der stalinistisch geprägte Osten Deutschlands in den 1950er Jahren weit vom Wortlaut der Verfassung entfernt. 1968 stimmten die Bürger der DDR in einem Referendum einer umfassend überarbeiteten neuen DDR-Verfassung zu. Sie hatte sich im Vergleich zur Vorgängerin auch auf dem Papier weiter von den internationalen Menschenrechtsstandards entfernt.

Dennoch fanden sich auch dort einige Grundsätze, die den Bürgern grundlegende Menschenrechte garantierten. Darunter fielen etwa das Recht auf Würde und Freiheit der Persönlichkeit, die Gewissensfreiheit, das Recht auf politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mitgestaltung. Auch ein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit sah die zweite Verfassung der DDR vor.

Im sozialistische Alltag jedoch galten diese Rechte nur unter dem Vorbehalt, dass sie auf Linie der alleinregierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) lagen. Dieser Grundsatz bestimmte auch die Arbeit der DDR-Geheimpolizei, der Stasi. Für sie waren Wünsche und Vorgaben der Staatspartei SED bei der täglichen Arbeit wichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war zwar bei weitem nicht für alle Menschenrechtsverletzungen in der DDR verantwortlich. Als "Schild und Schwert" der Partei spielte es aber in vielen Fällen eine Schlüsselrolle.

Im Zweifel brach die Geheimpolizei nicht nur die Bestimmungen der UN-Menschenrechtscharta (AEM), sondern auch die der Verfassung der DDR. Das übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der SED-Führung war die Legitimation dafür. Menschenrechte einzuhalten war für das MfS dann von Bedeutung, wenn die DDR internationalem Druck zu Gunsten von Devisengeschäften nachgab.

Dieser Druck wuchs vor allem ab Mitte der 1970er Jahre. Im September 1973 trat die DDR der UN bei. Außerdem war die DDR in die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), in der sich Ost- und Westmächte um Verständigung bemühten, eingebunden. Bei der Konferenz in Helsinki verpflichteten sich die Teilnehmer am 1. August 1975, durch Unterzeichnung der Schlussakte, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Staaten zu gewährleisten. Für die DDR-Regierung ging es jedoch vordergründig um internationale Anerkennung und das Mitmischen auf der Weltbühne der Politik. Das Politbüro der SED passte in keinem Fall das innerstaatliche Recht und die Rechtspraxis in der DDR den Erfordernissen der Schlussakte von Helsinki an.

Viele DDR-Bürger aber versprachen sich eine Liberalisierung in der Politik und forderten individuelle Rechte ein. Helsinki war dafür zwar keine Initialzündung, aber eine Ermutigung. Internationale Menschenrechtsorganisationen und der UN-Menschenrechtsausschuss kritisierten die DDR wiederholt wegen der Verletzung der Bestimmungen.

Dieser Widerspruch trat immer offener zu Tage. Die DDR-Führung und damit auch Staatssicherheit reagierten darauf mit einer eigenen Strategie. Sie zielte u.a. darauf westliche Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und damit die Aufmerksamkeit von der DDR wegzulenken. Das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass das MfS im Auftrag der SED die Überwachung der eigenen Bürger immer weiter perfektionierte. Es verfolgte Abweichungen als Angriff auf den Sozialismus. Wer Menschenrechte in der DDR einforderte, musste mit Repressionen rechnen. Die so erzeugte Furcht in der Bevölkerung war Teil des Kontrollsystems der Staatssicherheit.

Ende der 80er Jahre erreichte die Diskussion über Menschenrechte in der DDR einen neuen Höhepunkt. Das MfS sah sich gezwungen darauf zu reagieren und brachte im Juni 1988 eine Informationsbroschüre heraus, in der es Stellung zum Thema bezog.

Metadaten

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Juni 1988

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

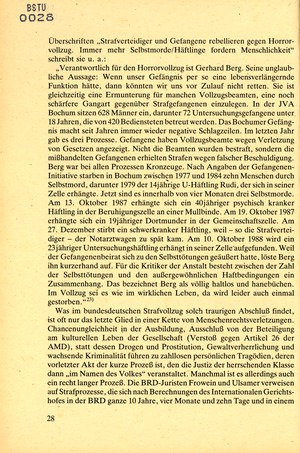

Überschriften "Strafverteidiger und Gefangene rebellieren gegen Horrorvollzug. Immer mehr Selbstmorde/Häftlinge fordern Menschlichkeit" schreibt sie u.a.:

"Verantwortlich für den Horrorvollzug ist Gerhard Berg. Seine unglaubliche Aussage: Wenn unser Gefängnis per se eine lebesverlängernde Funktion hätte, dann könnten wir, uns vor Zulauf nicht retten. Sie ist gleichzeitig eine Ermunterung für manchen Vollzugsbeamten, eine noch schärfere Gangart gegenüber Strafgefangenen einzulegen. In der JVA Bochum sitzen 628 Männer ein, darunter 72 Untersuchungsgefangene unter 18 Jahren, die von 420 Bediensteten betreut werden. Das Bochumer Gefängnis macht seit Jahren immer wieder negative Schlagzeilen. Im letzten Jahr gab es drei Prozesse. Gefangene haben Vollzugsbeamte wegen Verletzung von Gesetzen angezeigt. Nicht die Beamten wurden bestraft, sondern die mißhandelten Gefangenen erhielten Strafen wegen falscher Beschuldigung. Berg war bei allen Prozessen Kronzeuge. Nach Angaben der Gefangenen-Initiative starben in Bochum zwischen 1977 und 1984 zehn Menschen durch Selbstmord, darunter 1979 der 14jährige U-Häftling Rudi, der sich in seiner Zelle erhängte. Jetzt sind es innerhalb von vier Monaten drei Selbstmorde. Am 13. Oktober 1987 erhängte sich ein 40jähriger psychisch kranker Häftling in der Beruhigungszelle an einer Mullbinde. Am 19. Oktober 1987 erhängte sich ein 19jähriger Dortmunder in der Gemeinschaftszelle. Am 27. Dezember stirbt ein schwerkranker Häftling, weil - so die Strafverteidiger - der Notarztwagen zu spät kam. Am 10. Oktober 1988 wird ein 23jähriger Untersuchungsabteilungen erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Weil der Gefangenenbeirat sich zu den Selbsttötungen geäußert hatte, löste Berg ihn kurzerhand auf. Für die Kritiker der Anstalt besteht zwischen der Zahl der Selbsttötungen und den außergewöhnlichen Haftbedingungen ein Zusammenhang. Das bezeichnet Berg als völlig haltlos und hanebüchen. Im Vollzug sei es wie im wirklichen Leben, da wird leider auch einmal gestorben." 23)

Was im bundesdeutschen Strafvollzug solch traurigen Abschluß findet, ist oft nur das letzte Glied in einer Kette von Menschenrechtsverletzungen. Chancenungleichheit in der Ausbildung, Ausschluß von der Beteiligung am kulturellen Leben der Gesellschaft (Verstoß gegen Artikel 26 der AMD), statt dessen Drogen und Prostitution, Gewaltverherrlichung und wachsende Kriminalität führen zu zahllosen persönlichen Tragödien, deren vorletzter Akt der kurze Prozeß ist, den die Justiz der herrschenden Klasse dann "im Namen des Volkes" veranstaltet. Manchmal ist es allerdings auch ein recht langer Prozeß. Die BRD-Juristen Frowein und Ulsamer verweisen auf Strafprozesse, die sich nach Berechnungen des Internationalen Gerichtshofes in der BRD ganze 10 Jahre, vier Monate und zehn Tage und in einem - Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptabteilung

- JVA

- Justizvollzugsanstalt

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UN

- United Nations

- UN

- United Nations

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- aktuelle Seite 28

aktuelle Seite 28

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

- Informationen

-

Informationen

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

Signatur: BStU, MfS, HA PS, Nr. 3924, Bl. 1-61

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die UN-Menschenrechtscharta, bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM). Ein Jahr später erhielt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ihre erste Verfassung. Sie orientierte sich inhaltlich stark an den Bestimmungen der UN. In der Realität war der stalinistisch geprägte Osten Deutschlands in den 1950er Jahren weit vom Wortlaut der Verfassung entfernt. 1968 stimmten die Bürger der DDR in einem Referendum einer umfassend überarbeiteten neuen DDR-Verfassung zu. Sie hatte sich im Vergleich zur Vorgängerin auch auf dem Papier weiter von den internationalen Menschenrechtsstandards entfernt.

Dennoch fanden sich auch dort einige Grundsätze, die den Bürgern grundlegende Menschenrechte garantierten. Darunter fielen etwa das Recht auf Würde und Freiheit der Persönlichkeit, die Gewissensfreiheit, das Recht auf politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mitgestaltung. Auch ein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit sah die zweite Verfassung der DDR vor.

Im sozialistische Alltag jedoch galten diese Rechte nur unter dem Vorbehalt, dass sie auf Linie der alleinregierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) lagen. Dieser Grundsatz bestimmte auch die Arbeit der DDR-Geheimpolizei, der Stasi. Für sie waren Wünsche und Vorgaben der Staatspartei SED bei der täglichen Arbeit wichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war zwar bei weitem nicht für alle Menschenrechtsverletzungen in der DDR verantwortlich. Als "Schild und Schwert" der Partei spielte es aber in vielen Fällen eine Schlüsselrolle.

Im Zweifel brach die Geheimpolizei nicht nur die Bestimmungen der UN-Menschenrechtscharta (AEM), sondern auch die der Verfassung der DDR. Das übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der SED-Führung war die Legitimation dafür. Menschenrechte einzuhalten war für das MfS dann von Bedeutung, wenn die DDR internationalem Druck zu Gunsten von Devisengeschäften nachgab.

Dieser Druck wuchs vor allem ab Mitte der 1970er Jahre. Im September 1973 trat die DDR der UN bei. Außerdem war die DDR in die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), in der sich Ost- und Westmächte um Verständigung bemühten, eingebunden. Bei der Konferenz in Helsinki verpflichteten sich die Teilnehmer am 1. August 1975, durch Unterzeichnung der Schlussakte, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Staaten zu gewährleisten. Für die DDR-Regierung ging es jedoch vordergründig um internationale Anerkennung und das Mitmischen auf der Weltbühne der Politik. Das Politbüro der SED passte in keinem Fall das innerstaatliche Recht und die Rechtspraxis in der DDR den Erfordernissen der Schlussakte von Helsinki an.

Viele DDR-Bürger aber versprachen sich eine Liberalisierung in der Politik und forderten individuelle Rechte ein. Helsinki war dafür zwar keine Initialzündung, aber eine Ermutigung. Internationale Menschenrechtsorganisationen und der UN-Menschenrechtsausschuss kritisierten die DDR wiederholt wegen der Verletzung der Bestimmungen.

Dieser Widerspruch trat immer offener zu Tage. Die DDR-Führung und damit auch Staatssicherheit reagierten darauf mit einer eigenen Strategie. Sie zielte u.a. darauf westliche Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und damit die Aufmerksamkeit von der DDR wegzulenken. Das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass das MfS im Auftrag der SED die Überwachung der eigenen Bürger immer weiter perfektionierte. Es verfolgte Abweichungen als Angriff auf den Sozialismus. Wer Menschenrechte in der DDR einforderte, musste mit Repressionen rechnen. Die so erzeugte Furcht in der Bevölkerung war Teil des Kontrollsystems der Staatssicherheit.

Ende der 80er Jahre erreichte die Diskussion über Menschenrechte in der DDR einen neuen Höhepunkt. Das MfS sah sich gezwungen darauf zu reagieren und brachte im Juni 1988 eine Informationsbroschüre heraus, in der es Stellung zum Thema bezog.

Metadaten

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Juni 1988

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

anderen Fall 17 Jahre und drei Wochen hinzogen. "Insgesamt sind ... in einem Zeitraum von fünf Jahren (1980 bis 1984 - d.A.) fünf Urteile des Gerichtshofes (Den Haag - d.A.) ergangen, in denen eine Verletzung garantierter Menschenrechte durch die Bundesrepublik Deutschland formell festgestellt worden ist. Das waren schon Paukenschläge, die geeignet waren, wieder auf die Existenz und Verbindlichkeit der Menschenrechtskonvention aufmerksam zu machen und Nachdenken darüber auszulösen, ob das in der Konvention Niedergelegte in der Bundesrepublik denn auch ... verwirklicht sei." 24)

1986 war die BRD aufgefordert, auf der 27. Tagung des Menschenrechtskomitees in New York über die Einhaltung der Menschenrechte und die Verwirklichung der in den internationalen Menschenrechtsdeklarationen aufgestellten Grundsätze Bericht zu erstatten. Der vom Generaldirektor des BRD-Justizministeriums, Bülow, vorgetragene Bericht stieß auf allgemeines Unverständnis, ging er doch von solchen haltlosen Prämissen aus wie: Menschenrechte seien einzig solche Rechte, die man gerichtlich durchsetzen könne: Das Recht auf Leben in Frieden oder solche Fragen wie die Reduzierung der Säuglingssterblichkeit hätten demnach mit Menschenrechten nichts zu tun. Arbeitslosigkeit beeinträchtige die Bürgerrechte nicht, in der BRD gäbe es, was noch kein Land von sich zu behaupten wagte, keinerlei Probleme bei der Durchsetzung der Menschenrechtskonventionen. Auch Berufsverbote gäbe es nicht - nur ein Verbot für Kriminelle, bestimmte Berufe auszuüben.

Nichtsdestotrotz steht die BRD seit fünf Jahren im Licht der internationalen Kritik wegen ihrer menschenrechtswidrigen Berufsverbotspraxis. Der "Frankfurter Rundschau" vom 19.05.1988 zufolge beharrt die Internationale Arbeits-Organisation ILO auf der Forderung, daß Bonn endlich die Gesinnungsschnüffelei im öffentlichen Dienst beendet. Bisher habe die BRD-Regierung keinen einzigen Schritt getan, um die wiederholt angemahnten Änderungen herbeizuführen, wenn auch nicht unerwähnt bleiben soll, daß mittlerweile fünf SPD-regierte Bundesländer den sog. Radikalenerlaß außer Kraft gesetzt haben.

Im übrigen sind die Berufsverbote Ausdruck des Klassencharakters des Rechtes auch in der BRD und widerlegen die Behauptung bürgerlicher Vertreter, ihre Gesetzgebung und Rehtssprechung einschließlich der Menschenrechtspraxis sei klassenneutral.

Auf viele andere Fragen der Experten, so zur Unterstützung Südafrikas durch die BRD, zur Justiz gegen die Friedensbewegung, zur Behandlung von Strafgefangenen usw. schwiegen die BRD-Vertreter oder antworteten ausweichend. - Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptabteilung

- Interessengemeinschaft

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SPD

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UN

- United Nations

- UN

- United Nations

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- aktuelle Seite 29

aktuelle Seite 29

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

- Informationen

-

Informationen

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

Signatur: BStU, MfS, HA PS, Nr. 3924, Bl. 1-61

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die UN-Menschenrechtscharta, bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM). Ein Jahr später erhielt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ihre erste Verfassung. Sie orientierte sich inhaltlich stark an den Bestimmungen der UN. In der Realität war der stalinistisch geprägte Osten Deutschlands in den 1950er Jahren weit vom Wortlaut der Verfassung entfernt. 1968 stimmten die Bürger der DDR in einem Referendum einer umfassend überarbeiteten neuen DDR-Verfassung zu. Sie hatte sich im Vergleich zur Vorgängerin auch auf dem Papier weiter von den internationalen Menschenrechtsstandards entfernt.

Dennoch fanden sich auch dort einige Grundsätze, die den Bürgern grundlegende Menschenrechte garantierten. Darunter fielen etwa das Recht auf Würde und Freiheit der Persönlichkeit, die Gewissensfreiheit, das Recht auf politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mitgestaltung. Auch ein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit sah die zweite Verfassung der DDR vor.

Im sozialistische Alltag jedoch galten diese Rechte nur unter dem Vorbehalt, dass sie auf Linie der alleinregierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) lagen. Dieser Grundsatz bestimmte auch die Arbeit der DDR-Geheimpolizei, der Stasi. Für sie waren Wünsche und Vorgaben der Staatspartei SED bei der täglichen Arbeit wichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war zwar bei weitem nicht für alle Menschenrechtsverletzungen in der DDR verantwortlich. Als "Schild und Schwert" der Partei spielte es aber in vielen Fällen eine Schlüsselrolle.

Im Zweifel brach die Geheimpolizei nicht nur die Bestimmungen der UN-Menschenrechtscharta (AEM), sondern auch die der Verfassung der DDR. Das übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der SED-Führung war die Legitimation dafür. Menschenrechte einzuhalten war für das MfS dann von Bedeutung, wenn die DDR internationalem Druck zu Gunsten von Devisengeschäften nachgab.

Dieser Druck wuchs vor allem ab Mitte der 1970er Jahre. Im September 1973 trat die DDR der UN bei. Außerdem war die DDR in die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), in der sich Ost- und Westmächte um Verständigung bemühten, eingebunden. Bei der Konferenz in Helsinki verpflichteten sich die Teilnehmer am 1. August 1975, durch Unterzeichnung der Schlussakte, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Staaten zu gewährleisten. Für die DDR-Regierung ging es jedoch vordergründig um internationale Anerkennung und das Mitmischen auf der Weltbühne der Politik. Das Politbüro der SED passte in keinem Fall das innerstaatliche Recht und die Rechtspraxis in der DDR den Erfordernissen der Schlussakte von Helsinki an.

Viele DDR-Bürger aber versprachen sich eine Liberalisierung in der Politik und forderten individuelle Rechte ein. Helsinki war dafür zwar keine Initialzündung, aber eine Ermutigung. Internationale Menschenrechtsorganisationen und der UN-Menschenrechtsausschuss kritisierten die DDR wiederholt wegen der Verletzung der Bestimmungen.

Dieser Widerspruch trat immer offener zu Tage. Die DDR-Führung und damit auch Staatssicherheit reagierten darauf mit einer eigenen Strategie. Sie zielte u.a. darauf westliche Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und damit die Aufmerksamkeit von der DDR wegzulenken. Das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass das MfS im Auftrag der SED die Überwachung der eigenen Bürger immer weiter perfektionierte. Es verfolgte Abweichungen als Angriff auf den Sozialismus. Wer Menschenrechte in der DDR einforderte, musste mit Repressionen rechnen. Die so erzeugte Furcht in der Bevölkerung war Teil des Kontrollsystems der Staatssicherheit.

Ende der 80er Jahre erreichte die Diskussion über Menschenrechte in der DDR einen neuen Höhepunkt. Das MfS sah sich gezwungen darauf zu reagieren und brachte im Juni 1988 eine Informationsbroschüre heraus, in der es Stellung zum Thema bezog.

Metadaten

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Juni 1988

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

Das hält die gleichen Kräfte jedoch keineswegs davon ab, anderen Ländern - mit Vorliebe der DDR - Nachhilfestunden in Sachen Menschenrechte zu erteilen. Ob sie daran glauben, die BRD sei ein Musterland der Menschenrechte, oder ob sie es andere nur glauben machen wollen, bleibt dabei offen.

- Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptabteilung

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UN

- United Nations

- UN

- United Nations

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- aktuelle Seite 30

aktuelle Seite 30

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln