MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

- Informationen

-

Informationen

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

Signatur: BStU, MfS, HA PS, Nr. 3924, Bl. 1-61

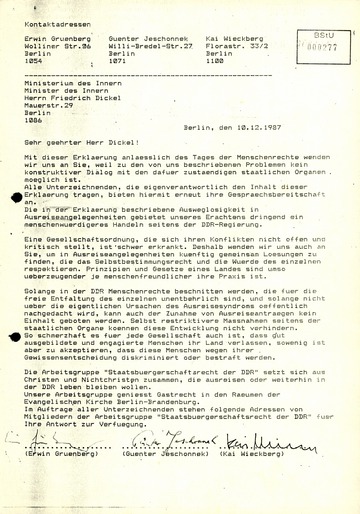

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die UN-Menschenrechtscharta, bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM). Ein Jahr später erhielt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ihre erste Verfassung. Sie orientierte sich inhaltlich stark an den Bestimmungen der UN. In der Realität war der stalinistisch geprägte Osten Deutschlands in den 1950er Jahren weit vom Wortlaut der Verfassung entfernt. 1968 stimmten die Bürger der DDR in einem Referendum einer umfassend überarbeiteten neuen DDR-Verfassung zu. Sie hatte sich im Vergleich zur Vorgängerin auch auf dem Papier weiter von den internationalen Menschenrechtsstandards entfernt.

Dennoch fanden sich auch dort einige Grundsätze, die den Bürgern grundlegende Menschenrechte garantierten. Darunter fielen etwa das Recht auf Würde und Freiheit der Persönlichkeit, die Gewissensfreiheit, das Recht auf politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mitgestaltung. Auch ein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit sah die zweite Verfassung der DDR vor.

Im sozialistische Alltag jedoch galten diese Rechte nur unter dem Vorbehalt, dass sie auf Linie der alleinregierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) lagen. Dieser Grundsatz bestimmte auch die Arbeit der DDR-Geheimpolizei, der Stasi. Für sie waren Wünsche und Vorgaben der Staatspartei SED bei der täglichen Arbeit wichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war zwar bei weitem nicht für alle Menschenrechtsverletzungen in der DDR verantwortlich. Als "Schild und Schwert" der Partei spielte es aber in vielen Fällen eine Schlüsselrolle.

Im Zweifel brach die Geheimpolizei nicht nur die Bestimmungen der UN-Menschenrechtscharta (AEM), sondern auch die der Verfassung der DDR. Das übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der SED-Führung war die Legitimation dafür. Menschenrechte einzuhalten war für das MfS dann von Bedeutung, wenn die DDR internationalem Druck zu Gunsten von Devisengeschäften nachgab.

Dieser Druck wuchs vor allem ab Mitte der 1970er Jahre. Im September 1973 trat die DDR der UN bei. Außerdem war die DDR in die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), in der sich Ost- und Westmächte um Verständigung bemühten, eingebunden. Bei der Konferenz in Helsinki verpflichteten sich die Teilnehmer am 1. August 1975, durch Unterzeichnung der Schlussakte, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Staaten zu gewährleisten. Für die DDR-Regierung ging es jedoch vordergründig um internationale Anerkennung und das Mitmischen auf der Weltbühne der Politik. Das Politbüro der SED passte in keinem Fall das innerstaatliche Recht und die Rechtspraxis in der DDR den Erfordernissen der Schlussakte von Helsinki an.

Viele DDR-Bürger aber versprachen sich eine Liberalisierung in der Politik und forderten individuelle Rechte ein. Helsinki war dafür zwar keine Initialzündung, aber eine Ermutigung. Internationale Menschenrechtsorganisationen und der UN-Menschenrechtsausschuss kritisierten die DDR wiederholt wegen der Verletzung der Bestimmungen.

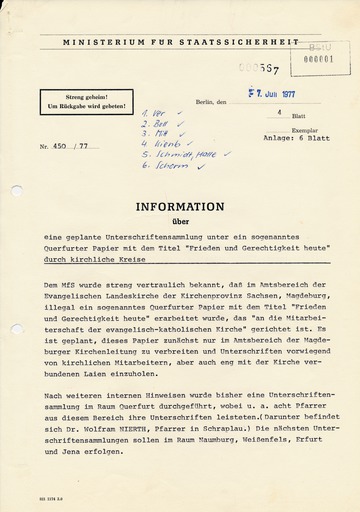

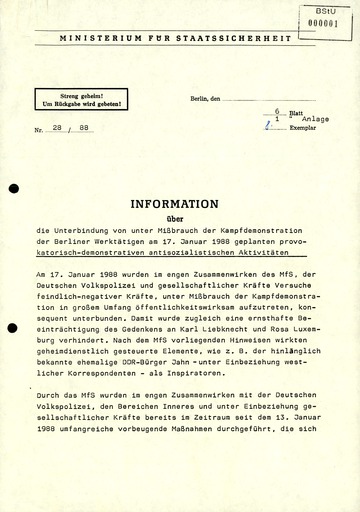

Dieser Widerspruch trat immer offener zu Tage. Die DDR-Führung und damit auch Staatssicherheit reagierten darauf mit einer eigenen Strategie. Sie zielte u.a. darauf westliche Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und damit die Aufmerksamkeit von der DDR wegzulenken. Das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass das MfS im Auftrag der SED die Überwachung der eigenen Bürger immer weiter perfektionierte. Es verfolgte Abweichungen als Angriff auf den Sozialismus. Wer Menschenrechte in der DDR einforderte, musste mit Repressionen rechnen. Die so erzeugte Furcht in der Bevölkerung war Teil des Kontrollsystems der Staatssicherheit.

Ende der 80er Jahre erreichte die Diskussion über Menschenrechte in der DDR einen neuen Höhepunkt. Das MfS sah sich gezwungen darauf zu reagieren und brachte im Juni 1988 eine Informationsbroschüre heraus, in der es Stellung zum Thema bezog.

Metadaten

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Juni 1988

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

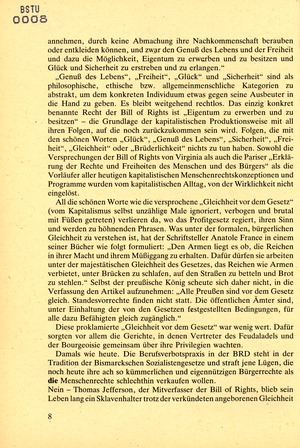

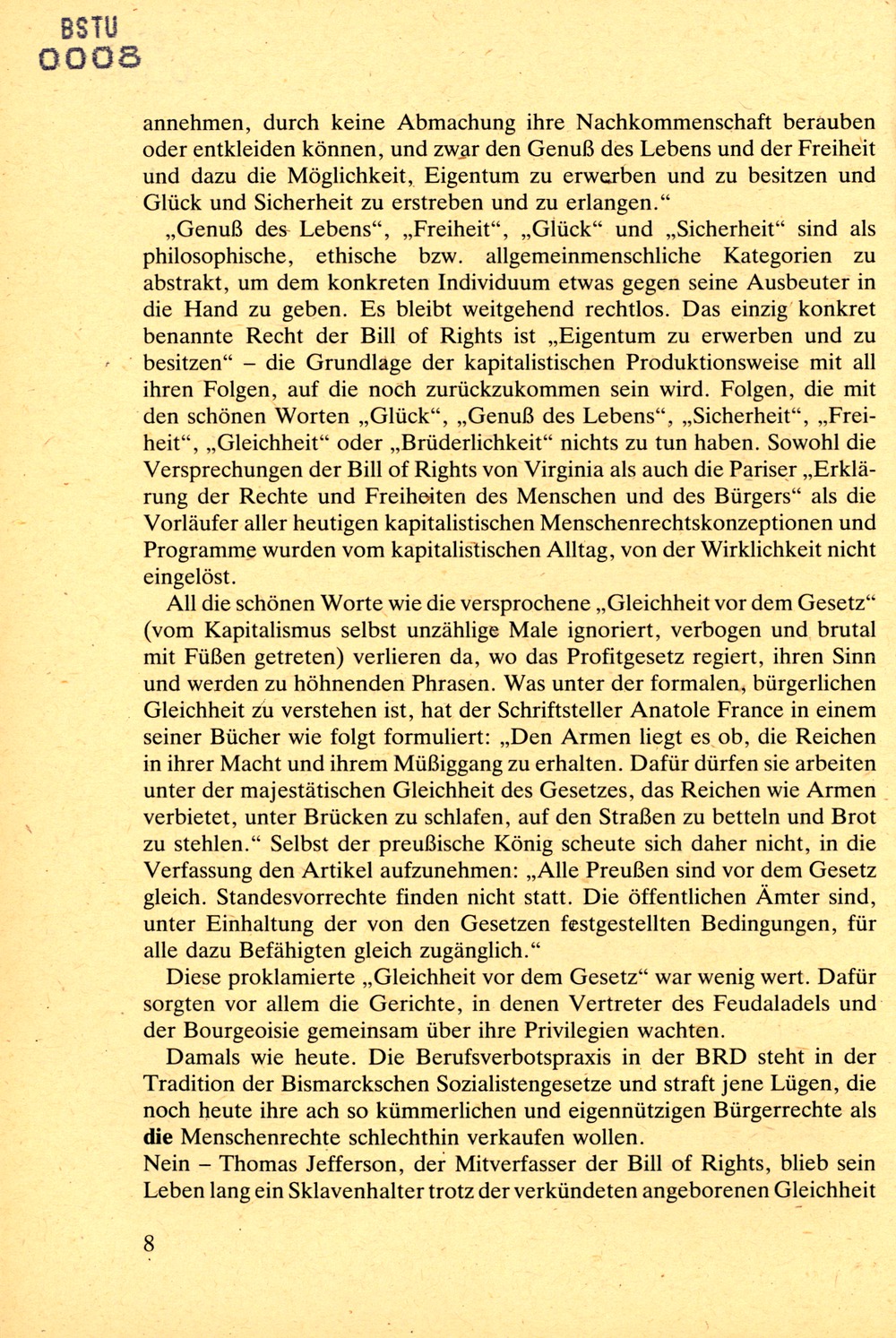

annehmen, durch keine Abmachung ihre Nachkommenschaft berauben oder entkleiden können, und zwar den Genuß des Lebens und der Freiheit und dazu die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben und zu besitzen und Glück und Sicherheit zu erstreben und zu erlangen."

"Genuß des- Lebens", "Freiheit", "Glück" und "Sicherheit" sind als philosophische, ethische bzw. allgemeinmenschliche Kategorien zu abstrakt, um dem konkreten Individuum etwas gegen seine Ausbeuter in die Hand zu geben. Es bleibt weitgehend rechtlos. Das einzig konkret benannte Recht der Bill of Rights ist "Eigentum zu erwerben und zu besitzen" — die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise mit all ihren Folgen, auf die noch zurückzukommen sein wird. Folgen, die mit den schönen Worten "Glück", "Genuß des Lebens", "Sicherheit", "Freiheit", "Gleichheit" oder "Brüderlichkeit" nichts zu tun haben. Sowohl die Versprechungen der Bill of Rights von Virginia als auch die Pariser "Erklärung der Rechte und Freiheiten des Menschen und des Bürgers" als die Vorläufer aller heutigen kapitalistischen Menschenrechtskonzeptionen und Programme wurden vom kapitalistischen Alltag, von der Wirklichkeit nicht eingelöst.

All die schönen Worte wie die versprochene "Gleichheit vor dem Gesetz" (vom Kapitalismus selbst unzählige Male ignoriert, verbogen und brutal mit Füßen getreten) verlieren da, wo das Profitgesetz regiert, ihren Sinn und werden zu höhnenden Phrasen. Was unter der formalen, bürgerlichen Gleichheit zu verstehen ist, hat der Schriftsteller Anatole France in einem seiner Bücher wie folgt formuliert: "Den Armen liegt es, ob, die Reichen in ihrer Macht und ihrem Müßiggang zu erhalten. Dafür dürfen sie arbeiten unter der majestätischen Gleichheit des Gesetzes, das Reichen wie Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen." Selbst der preußische König scheute sich daher nicht, in die Verfassung den Artikel aufzunehmen: "Alle Preußen sind vor dem Gesetz gleich. Standesvorrechte finden nicht statt. Die öffentlichen Ämter sind, unter Eihhaltung der von den Gesetzen festgestellten Bedingungen, für alle dazu Befähigten gleich zugänglich."

Diese proklamierte "Gleichheit vor dem Gesetz" war wenig wert. Dafür sorgten vor allem die Gerichte, in denen Vertreter des Feudaladels und der Bourgeoisie gemeinsam über ihre Privilegien wachten.

Damals wie heute. Die Berufsverbotspraxis in der BRD steht in der Tradition der Bismarckschen Sozialistengesetze und straft jene Lügen, die noch heute ihre ach so kümmerlichen und eigennützigen Bürgerrechte als die Menschenrechte schlechthin verkaufen wollen.

Nein — Thomas Jefferson, der Mitverfasser der Bill of Rights, blieb sein Leben lang ein Sklavenhalter trotz der verkündeten angeborenen Gleichheit - Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptabteilung

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UN

- United Nations

- UN

- United Nations

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- aktuelle Seite 8

aktuelle Seite 8

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

- Informationen

-

Informationen

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

Signatur: BStU, MfS, HA PS, Nr. 3924, Bl. 1-61

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die UN-Menschenrechtscharta, bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM). Ein Jahr später erhielt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ihre erste Verfassung. Sie orientierte sich inhaltlich stark an den Bestimmungen der UN. In der Realität war der stalinistisch geprägte Osten Deutschlands in den 1950er Jahren weit vom Wortlaut der Verfassung entfernt. 1968 stimmten die Bürger der DDR in einem Referendum einer umfassend überarbeiteten neuen DDR-Verfassung zu. Sie hatte sich im Vergleich zur Vorgängerin auch auf dem Papier weiter von den internationalen Menschenrechtsstandards entfernt.

Dennoch fanden sich auch dort einige Grundsätze, die den Bürgern grundlegende Menschenrechte garantierten. Darunter fielen etwa das Recht auf Würde und Freiheit der Persönlichkeit, die Gewissensfreiheit, das Recht auf politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mitgestaltung. Auch ein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit sah die zweite Verfassung der DDR vor.

Im sozialistische Alltag jedoch galten diese Rechte nur unter dem Vorbehalt, dass sie auf Linie der alleinregierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) lagen. Dieser Grundsatz bestimmte auch die Arbeit der DDR-Geheimpolizei, der Stasi. Für sie waren Wünsche und Vorgaben der Staatspartei SED bei der täglichen Arbeit wichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war zwar bei weitem nicht für alle Menschenrechtsverletzungen in der DDR verantwortlich. Als "Schild und Schwert" der Partei spielte es aber in vielen Fällen eine Schlüsselrolle.

Im Zweifel brach die Geheimpolizei nicht nur die Bestimmungen der UN-Menschenrechtscharta (AEM), sondern auch die der Verfassung der DDR. Das übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der SED-Führung war die Legitimation dafür. Menschenrechte einzuhalten war für das MfS dann von Bedeutung, wenn die DDR internationalem Druck zu Gunsten von Devisengeschäften nachgab.

Dieser Druck wuchs vor allem ab Mitte der 1970er Jahre. Im September 1973 trat die DDR der UN bei. Außerdem war die DDR in die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), in der sich Ost- und Westmächte um Verständigung bemühten, eingebunden. Bei der Konferenz in Helsinki verpflichteten sich die Teilnehmer am 1. August 1975, durch Unterzeichnung der Schlussakte, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Staaten zu gewährleisten. Für die DDR-Regierung ging es jedoch vordergründig um internationale Anerkennung und das Mitmischen auf der Weltbühne der Politik. Das Politbüro der SED passte in keinem Fall das innerstaatliche Recht und die Rechtspraxis in der DDR den Erfordernissen der Schlussakte von Helsinki an.

Viele DDR-Bürger aber versprachen sich eine Liberalisierung in der Politik und forderten individuelle Rechte ein. Helsinki war dafür zwar keine Initialzündung, aber eine Ermutigung. Internationale Menschenrechtsorganisationen und der UN-Menschenrechtsausschuss kritisierten die DDR wiederholt wegen der Verletzung der Bestimmungen.

Dieser Widerspruch trat immer offener zu Tage. Die DDR-Führung und damit auch Staatssicherheit reagierten darauf mit einer eigenen Strategie. Sie zielte u.a. darauf westliche Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und damit die Aufmerksamkeit von der DDR wegzulenken. Das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass das MfS im Auftrag der SED die Überwachung der eigenen Bürger immer weiter perfektionierte. Es verfolgte Abweichungen als Angriff auf den Sozialismus. Wer Menschenrechte in der DDR einforderte, musste mit Repressionen rechnen. Die so erzeugte Furcht in der Bevölkerung war Teil des Kontrollsystems der Staatssicherheit.

Ende der 80er Jahre erreichte die Diskussion über Menschenrechte in der DDR einen neuen Höhepunkt. Das MfS sah sich gezwungen darauf zu reagieren und brachte im Juni 1988 eine Informationsbroschüre heraus, in der es Stellung zum Thema bezog.

Metadaten

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Juni 1988

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

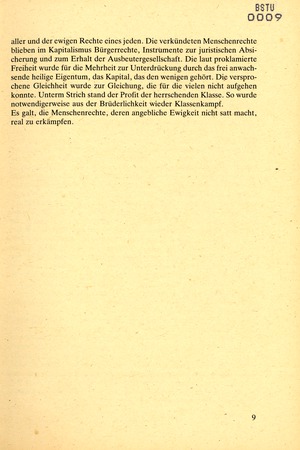

aller und der ewigen Rechte eines jeden. Die verkündeten Menschenrechte blieben im Kapitalismus Bürgerrechte, Instrumente zur juristischen Absicherung und zum Erhalt der Ausbeutergesellschaft. Die laut proklamierte Freiheit wurde für die Mehrheit zur Unterdrückung durch das frei anwachsende heilige Eigentum, das Kapital, das den wenigen gehört. Die versprochene Gleichheit wurde zur Gleichung, die für die vielen nicht aufgehen konnte. Unterm Strich stand der Profit der herrschenden Klasse. So wurde notwendigerweise aus der Brüderlichkeit wieder Klassenkampf.

Es galt, die Menschenrechte, deren angebliche Ewigkeit nicht satt macht, real zu erkämpfen. - Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptabteilung

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UN

- United Nations

- UN

- United Nations

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- aktuelle Seite 9

aktuelle Seite 9

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

- Informationen

-

Informationen

MfS-Presseabteilung Informationsmaterial 2/1988: Menschenrechte

Signatur: BStU, MfS, HA PS, Nr. 3924, Bl. 1-61

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die UN-Menschenrechtscharta, bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM). Ein Jahr später erhielt die Deutsche Demokratische Republik (DDR) ihre erste Verfassung. Sie orientierte sich inhaltlich stark an den Bestimmungen der UN. In der Realität war der stalinistisch geprägte Osten Deutschlands in den 1950er Jahren weit vom Wortlaut der Verfassung entfernt. 1968 stimmten die Bürger der DDR in einem Referendum einer umfassend überarbeiteten neuen DDR-Verfassung zu. Sie hatte sich im Vergleich zur Vorgängerin auch auf dem Papier weiter von den internationalen Menschenrechtsstandards entfernt.

Dennoch fanden sich auch dort einige Grundsätze, die den Bürgern grundlegende Menschenrechte garantierten. Darunter fielen etwa das Recht auf Würde und Freiheit der Persönlichkeit, die Gewissensfreiheit, das Recht auf politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mitgestaltung. Auch ein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit sah die zweite Verfassung der DDR vor.

Im sozialistische Alltag jedoch galten diese Rechte nur unter dem Vorbehalt, dass sie auf Linie der alleinregierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) lagen. Dieser Grundsatz bestimmte auch die Arbeit der DDR-Geheimpolizei, der Stasi. Für sie waren Wünsche und Vorgaben der Staatspartei SED bei der täglichen Arbeit wichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war zwar bei weitem nicht für alle Menschenrechtsverletzungen in der DDR verantwortlich. Als "Schild und Schwert" der Partei spielte es aber in vielen Fällen eine Schlüsselrolle.

Im Zweifel brach die Geheimpolizei nicht nur die Bestimmungen der UN-Menschenrechtscharta (AEM), sondern auch die der Verfassung der DDR. Das übersteigerte Sicherheitsbedürfnis der SED-Führung war die Legitimation dafür. Menschenrechte einzuhalten war für das MfS dann von Bedeutung, wenn die DDR internationalem Druck zu Gunsten von Devisengeschäften nachgab.

Dieser Druck wuchs vor allem ab Mitte der 1970er Jahre. Im September 1973 trat die DDR der UN bei. Außerdem war die DDR in die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), in der sich Ost- und Westmächte um Verständigung bemühten, eingebunden. Bei der Konferenz in Helsinki verpflichteten sich die Teilnehmer am 1. August 1975, durch Unterzeichnung der Schlussakte, die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Staaten zu gewährleisten. Für die DDR-Regierung ging es jedoch vordergründig um internationale Anerkennung und das Mitmischen auf der Weltbühne der Politik. Das Politbüro der SED passte in keinem Fall das innerstaatliche Recht und die Rechtspraxis in der DDR den Erfordernissen der Schlussakte von Helsinki an.

Viele DDR-Bürger aber versprachen sich eine Liberalisierung in der Politik und forderten individuelle Rechte ein. Helsinki war dafür zwar keine Initialzündung, aber eine Ermutigung. Internationale Menschenrechtsorganisationen und der UN-Menschenrechtsausschuss kritisierten die DDR wiederholt wegen der Verletzung der Bestimmungen.

Dieser Widerspruch trat immer offener zu Tage. Die DDR-Führung und damit auch Staatssicherheit reagierten darauf mit einer eigenen Strategie. Sie zielte u.a. darauf westliche Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und damit die Aufmerksamkeit von der DDR wegzulenken. Das konnte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass das MfS im Auftrag der SED die Überwachung der eigenen Bürger immer weiter perfektionierte. Es verfolgte Abweichungen als Angriff auf den Sozialismus. Wer Menschenrechte in der DDR einforderte, musste mit Repressionen rechnen. Die so erzeugte Furcht in der Bevölkerung war Teil des Kontrollsystems der Staatssicherheit.

Ende der 80er Jahre erreichte die Diskussion über Menschenrechte in der DDR einen neuen Höhepunkt. Das MfS sah sich gezwungen darauf zu reagieren und brachte im Juni 1988 eine Informationsbroschüre heraus, in der es Stellung zum Thema bezog.

Metadaten

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- Juni 1988

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

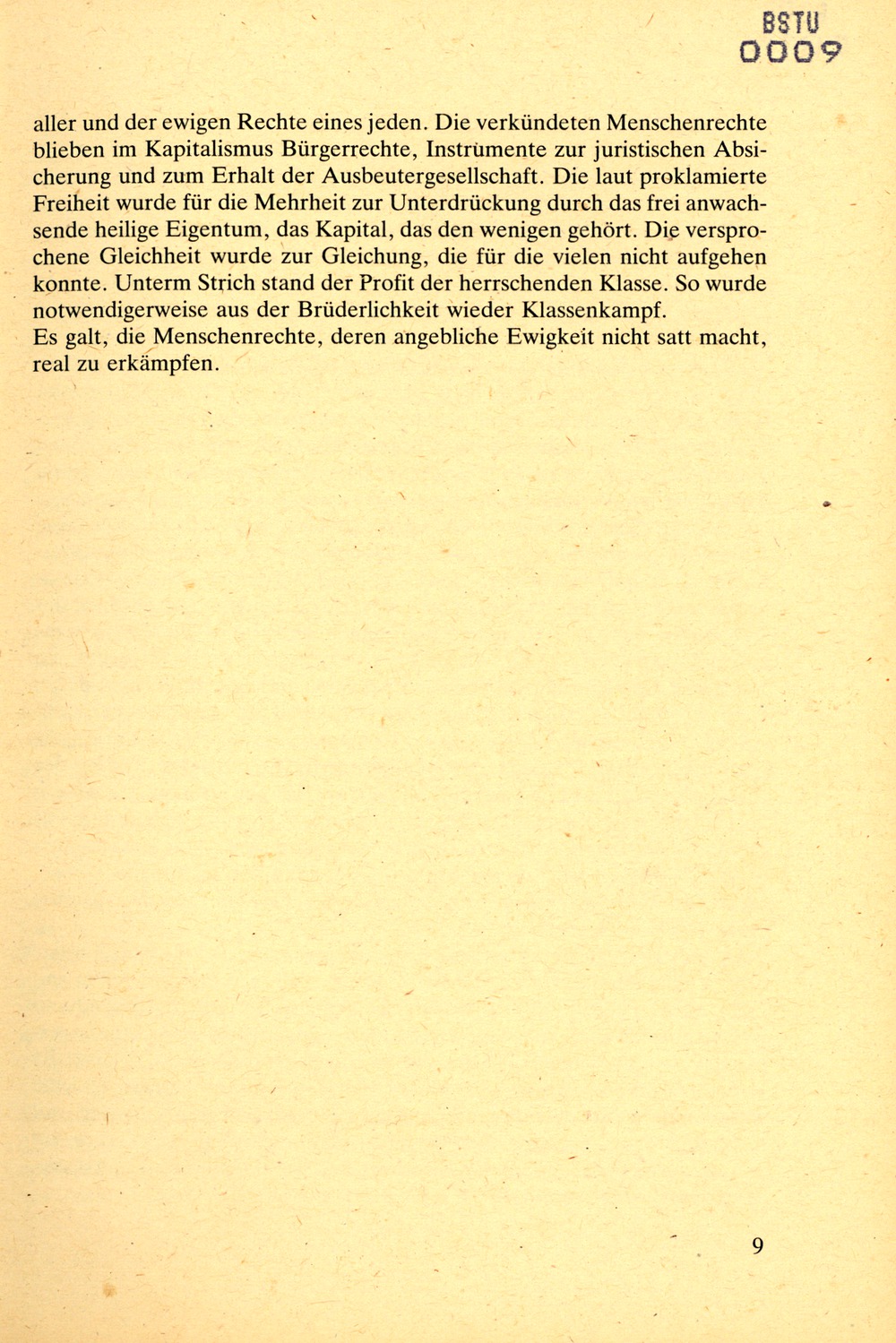

... Erkämpft das Menschenrecht!

Bürgerliche Historiker und Ideologen, auch solche, die sich nicht vordergründig antikommunistisch gebärden, verweisen mitunter darauf, daß Marx und Engels eine ablehnende Haltung zu den "großartigen" Menschenrechtsproklamationen des ausgehenden 18. Jahrhunderts an den Tag gelegt hätten, und schließen daraus auf eine schon bei unseren Klassikern vorzufindende "Ignoranz" gegenüber den Menschenrechten, was in der Mißachtung der Menschenrechte in den sozialistischen Ländern seine Bestätigung finde ...

Derartige Schlußfolgerungen sind selbstverständlich unsinnig. Wenn Karl Marx - was soweit richtig ist - in seiner 1844 veröffentlichten ersten Abhandlung zur "Judenfrage" gegen die Menschenrechtsartikel der amerikanischen Bill of Rights und der französischen Revolutionsverfassungen polemisiert wie auch Friedrich Engels wenig später gegen die Freiheitsrechte der englischen Verfassung, so keineswegs, weil sie gegen Freiheiten und Menschenrechte gewesen wären - ganz im Gegenteil: Marx endet seine Abhandlung mit dem Aufruf, sie zu vollbringen -, sondern weil sie davon überzeugt waren, daß Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit unter kapitalistischen Bedingungen Utopien bleiben würden. Da aber damals Teile der Arbeiterbewegung, noch unreif und dem linken Flügel des Bürgertums entstammend (z.B. die Gesellschaft der Menschen- und Bürgerrechte, ein Vorläufer des späteren Bundes der Kommunisten), glaubten, sie müßten die o.g. bürgerlichen Menschenrechtserklärungen nur "konsequent durchsetzen", um das Elend beseitigen zu können, sahen sich Marx und Engels gezwungen, diese Illusionen von den Bürgerrechten aus den Köpfen der Proletarier zu treiben und durch Klassenbewußtsein zu ersetzen. Sie wiesen nach, daß es ganz unmöglich ist, eine ungerechte Ausbeuterordnung mit Hilfe der von den Ausbeutern verkündeten Rezepte in eine menschengerechte Ordnung ohne Ausbeutung zu verwandeln. Das hieße, "die Gesellschaft auf einer Basis rekonstituieren zu wollen, die selbst nur der verschönerte Schatten dieser Gesellschaft ist". 2)

Dennoch verkannten Marx und Engels keineswegs, daß die vom Bürgertum verkündeten Freiheitsrechte einen enormen Fortschritt darstellen und mehr oder weniger große Entwicklungsmöglichkeiten für das Individuum und mehr oder weniger gute Entwicklungsbedingungen für die Arbeiterbewegung schaffen helfen. Und obwohl Engels vorhersah, daß einst die Arbeiterklasse den Kampf für die von der Bourgeoisie verratenen Ideale würde führen müssen, da sich ohne diese Freiheiten die Arbeiterpartei nicht frei bewegen könne, fügt er hinzu, daß auch dann nicht vergessen werden dürfe, daß die Klasseninteressen der Arbeiter denen der Kapitalisten direkt entgegengesetzt sind. - Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptabteilung

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UN

- United Nations

- UN

- United Nations

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- aktuelle Seite 10

aktuelle Seite 10

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln