Protokoll zu einer Dienstbesprechung kurz vor dem Mauerbau

Protokoll zu einer Dienstbesprechung kurz vor dem Mauerbau

Protokoll zu einer Dienstbesprechung kurz vor dem Mauerbau

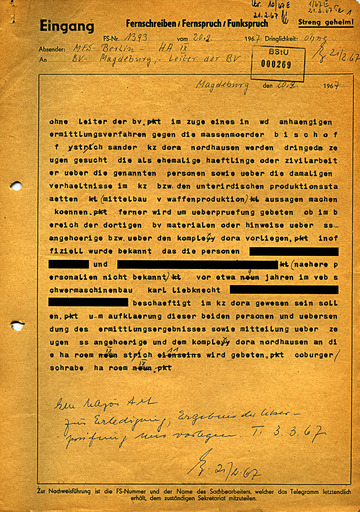

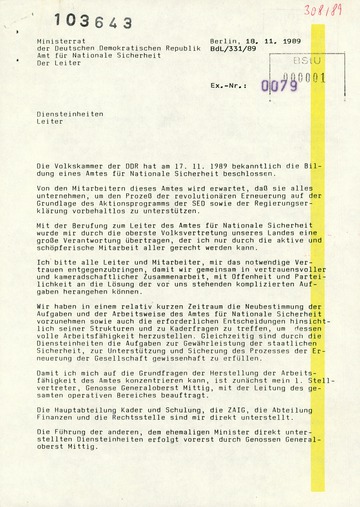

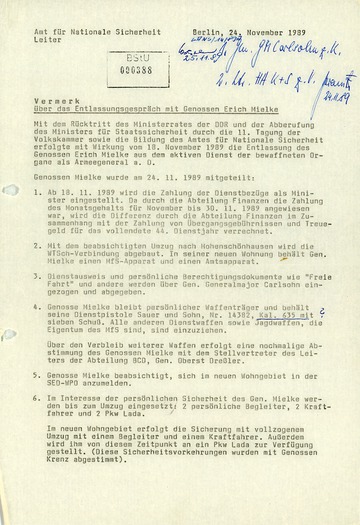

- Informationen

Informationen

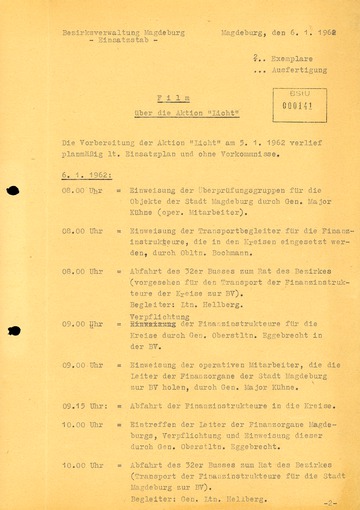

Protokoll zu einer Dienstbesprechung kurz vor dem Mauerbau

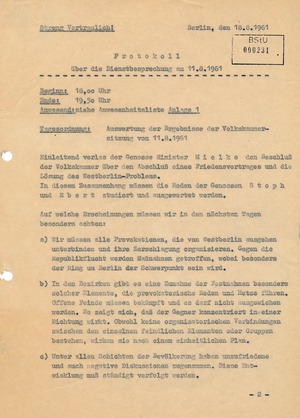

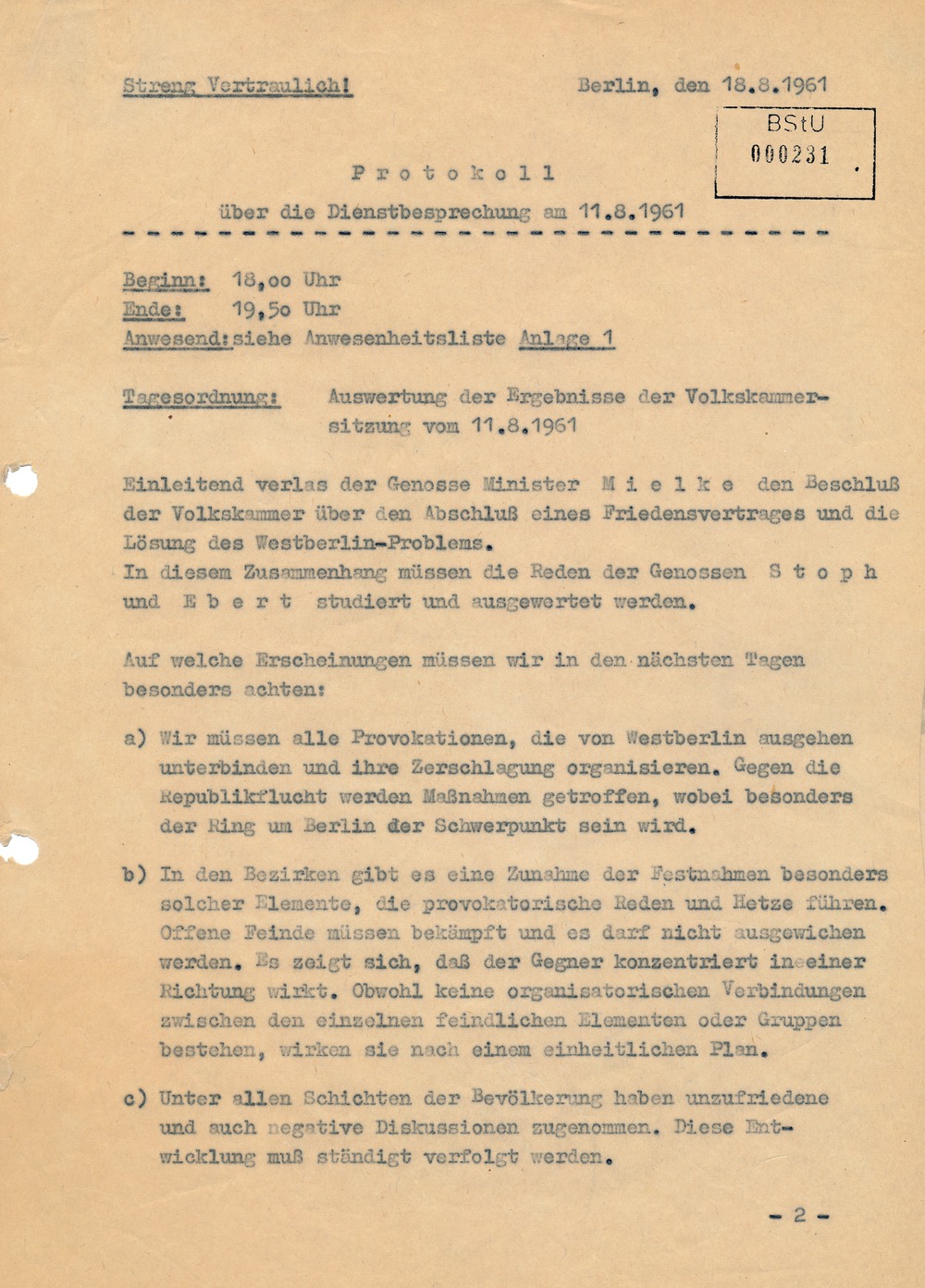

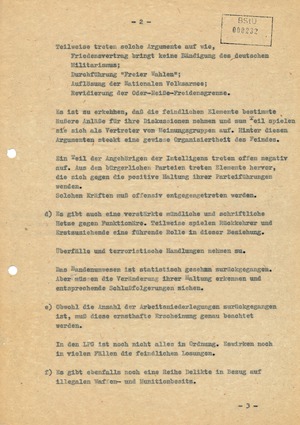

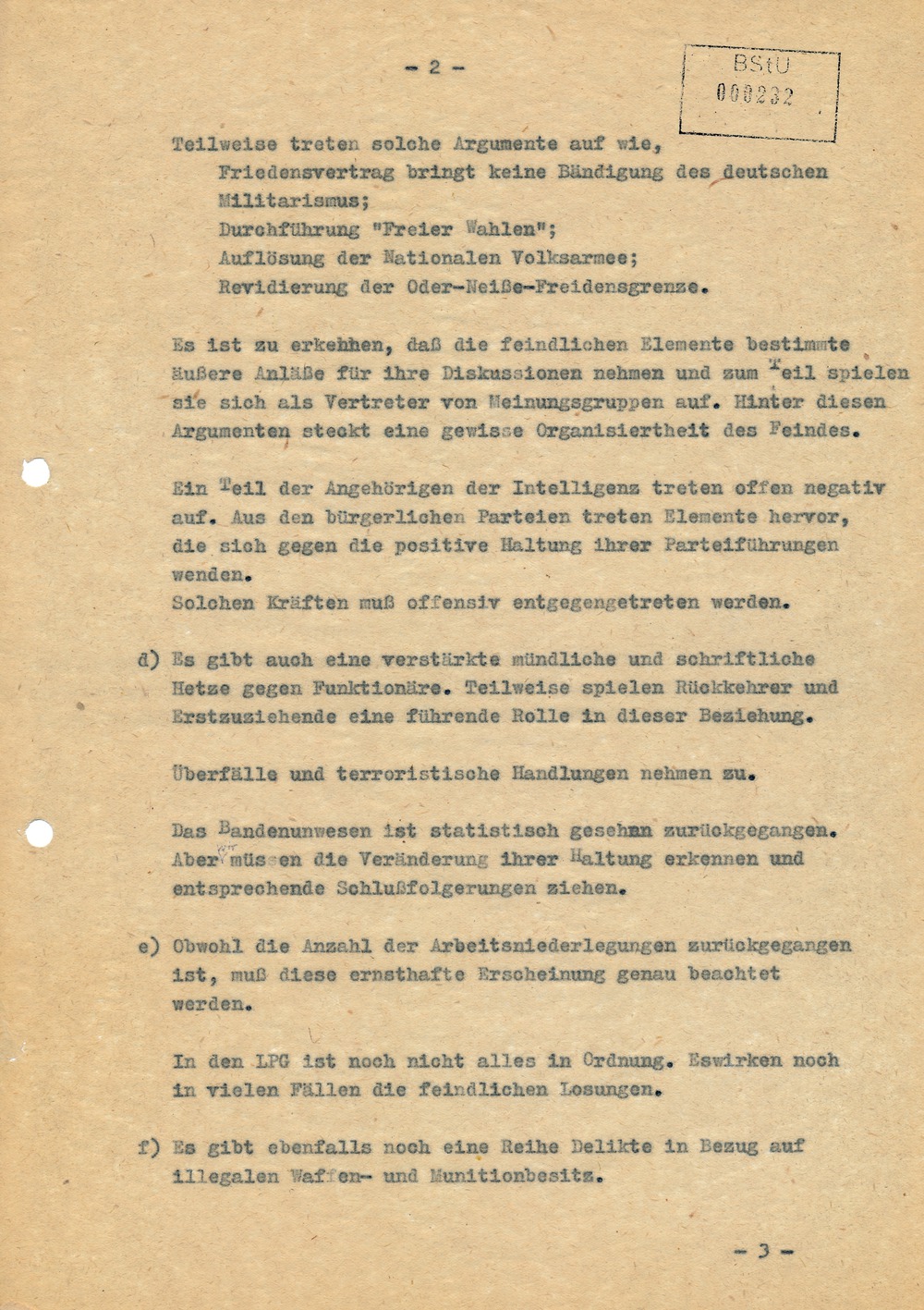

Signatur: BStU, MfS, SdM, Nr. 2861, Bl. 231-240

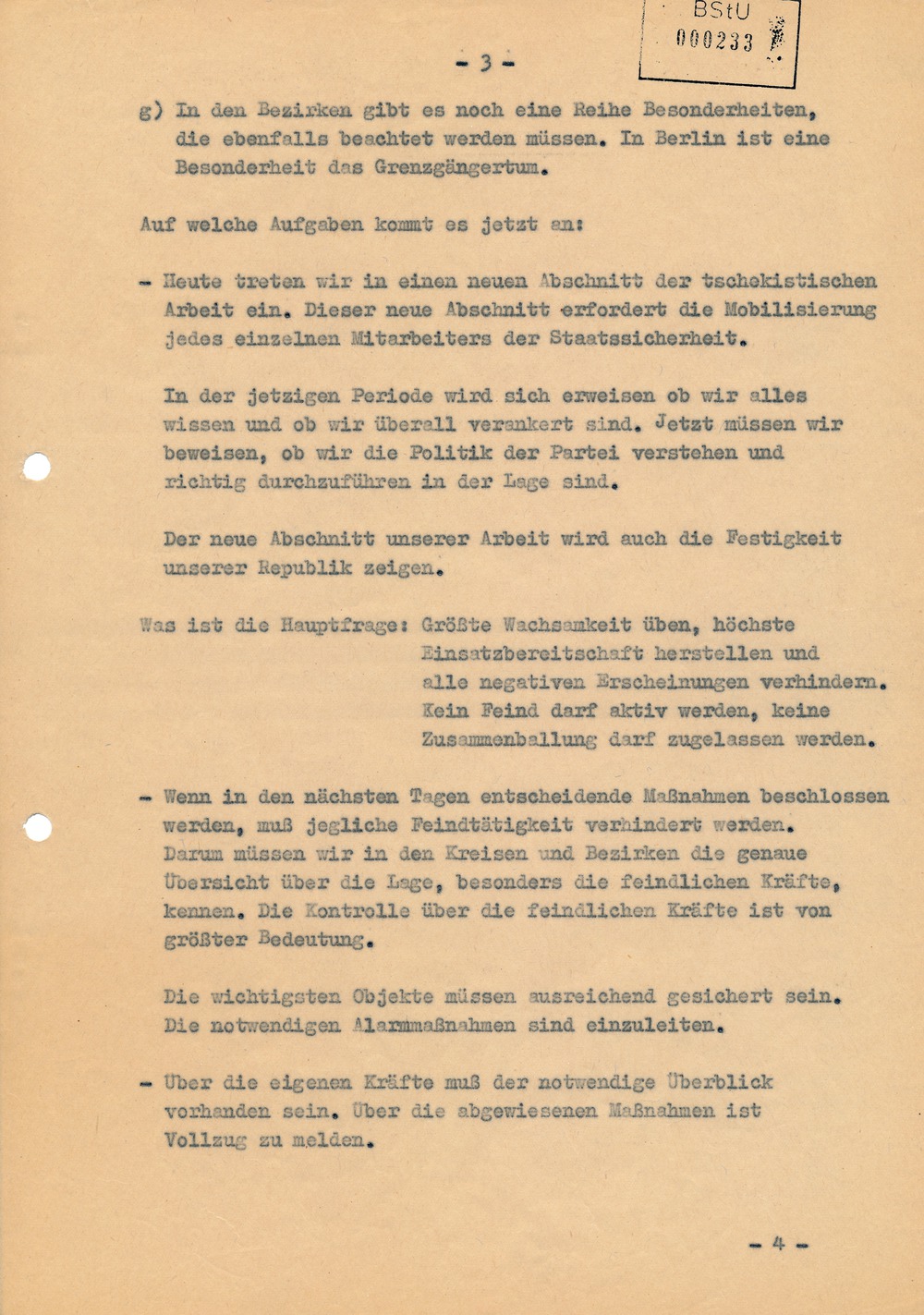

Zwei Tage vor dem Mauerbau kündigte Erich Mielke seinen leitenden Mitarbeiter gegenüber an, dass "in den nächsten Tagen entscheidende Maßnahmen beschlossen werden."

Anfang der 60er Jahre flüchteten Abertausende Menschen aus der DDR. Das Land stand wirtschaftlich und politisch vor dem Ruin. Die Staatsmacht wusste sich angesichts der desolaten Lage nicht anders zu helfen, als das eigene Volk einzusperren. Eine unüberwindbare Mauer sollte die Massenflucht stoppen und der SED die Macht im Land sichern.

Der sowjetischen Unterstützung gewiss, begann das Regime am 13. August 1961 seinen Plan in die Tat umzusetzen. Eine zentrale Rolle spielte dabei die DDR-Geheimpolizei. Das Ministerium für Staatssicherheit kümmerte sich im Auftrag der SED um alle neuralgischen Punkte: Es sicherte den Bau der Mauer ab und spürte Fluchtwillige und Mauerkritiker auf. Darüber hinaus sorgte das MfS auch in den Folgejahrzehnten, für die Vertuschung von Todesschüssen durch DDR-Grenzer.

Die Vorbereitungen für die Abriegelung der Grenzen begannen am 9. August 1961. Erich Honecker, ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen, leitete den Haupteinsatzstab. Ebenfalls vertreten waren darin alle beteiligten Ressortchefs: der Minister für Staatssicherheit Erich Mielke, Innenminister Karl Maron, Verteidigungsminister Heinz Hoffmann und Verkehrsminister Erwin Kramer. Auch zwei nicht benannte sowjetische Vertreter gehörten dem Gremium an. Gleichzeitig liefen militärische Vorbereitungen an: Eine operative Gruppe arbeitete Einsatz-, Alarm- und Truppenverlegungspläne aus, zwei motorisierte Schützendivisionen wurden in die Nähe Berlins verlegt.

Erich Mielke teilte seinen führenden Mitarbeitern zwei Tage darauf mit, dass "in den nächsten Tagen entscheidende Maßnahmen beschlossen werden." Aus dem vorliegenden Protokoll geht jedoch nicht hervor, inwieweit Mielke seine Mitarbeiter in den anstehenden Mauerbau einweihte.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Sekretariat des Ministers

- Datum:

- 18.8.1961

- Transkript

Transkript

g) In den Bezirken gibt es noch eine Reihe Besonderheiten, die ebenfalls beachtet werden müssen. In Berlin ist eine Besonderheit das Grenzgängertum.

Auf welchen Aufgaben kommt es jetzt an:

- Heute treten wir in einen neuen Abschnitt der tschekistischen Arbeit ein. Dieser neue Abschnitt erfordert die Mobilisierung jedes einzelnen Mitarbeiters der Staatssicherheit.

In der jetzigen Periode wird sich erweisen ob wir alles wissen und ob wir überall verankert sind. Jetzt müssen wir beweisen, ob wir die Politik der Partei verstehen und richtig durchzuführen in der Lage sind.

Der neue Abschnitt unserer Arbeit wird auch die Festigkeit unserer Republik zeigen.

Was ist die Hauptfrage: Größte Wachsamkeit üben, höchste Einsatzbereitschaft herstellen und alle negativen Erscheinungen verhindern. Kein Feind darf aktiv werden, keine Zusammenballung darf zugelassen werden.

- Wenn in den nächsten Tagen entscheidende Maßnahmen beschlossen werden, muß jegliche Feindtätigkeit verhindert werden. Darum müssen wir in den Kreisen und Bezirken die genaue Übersicht über die Lage, besonders die feindlichen Kräfte, kennen. Die Kontrolle über die feindlichen Kräfte ist von größter Bedeutung.

Die wichtigsten Objekte müssen ausreichend gesichert sein. Die notwendigen Alarmmaßnahmen sind einzuleiten.

- Über die eigenen Kräfte muß der notwendige Überblick vorhanden sein. Über die abgewiesenen Maßnahmen ist Vollzug zu melden.

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Sekretariat des Ministers (SdM)

1971 hervorgegangen aus dem Büro der Leitung. Seine Aufgaben waren

- die persönliche Betreuung des Ministers,

- die Verteilung und Weiterleitung von Eingaben und anderer Post

- die Auswahl und Sammlung grundsätzlicher Dokumente, Weiterleitung von Grundsatzbefehlen und -bestimmungen sowie von dienstlichen Ordnungen an das BdL und

- die Realisierung von Sonderaufgaben und Sonderaufträgen.

- Tschekistische Ideologie

Zur Legitimation der DDR-Geheimpolizei diente eine spezifische Ausformung der marxistisch-leninistischen Ideologie, die rückblickend als "Tschekismus" bezeichnet werden kann. Das MfS konstruierte damit ein normatives Gefüge, dessen Begriffskern die Berufung auf die 1917 von den Bolschewiki gegründete sowjetische Geheimpolizei Tscheka (oder ČK – russ.: Außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage) war.

Daraus leitete das MfS einen Katalog von Funktionen, Selbstzuschreibungen und Verhaltensmaßgaben für die Mitarbeiter ab. Im Vokabular der Staatssicherheit tauchte der Begriff als Bezeichnung für die Mitarbeiter ("Tschekisten") sowie als daraus abgeleitetes Adjektiv ("tschekistisch ") auf. Elemente der "tschekistischen" Ideologie waren:

- die Legitimation als Organ der "Diktatur des Proletariats" und die damit verbundene Rechtfertigung von Gewalt und Repression als Mittel des Klassenkampfes zur Durchsetzung des historisch "gesetzmäßigen" Sieges des Sozialismus über den Imperialismus;

- die Begründung des strukturell unbegrenzten geheimdienstlichen und geheimpolizeilichen Methodenspektrums wie Spionage, Denunziation, Verfolgung, Tötung usw. als notwendige Akte des "Humanismus";

- die Unterordnung unter die kommunistische Partei als ihr "Schild und Schwert";

- die Einordnung der eigenen Tätigkeit unter dem Dach der "internationalistischen " Mission unter Führung der Sowjetunion, beginnend mit der Bekämpfung von Gegnern der Bolschewiki nach der Oktoberrevolution 1917;

- die Kultivierung und Vermittlung eines Feindbildes des "Imperialismus" für die Wahrnehmung von innergesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Konfliktlagen;

- die Propagierung eines berufsspezifischen Wertekanons, in dem die MfS-Mitarbeiter sich als antiintellektuelle, militante Avantgarde der Tat mit "proletarischem Instinkt" begriffen: "Tschekisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie jenen '6. Sinn' besitzen, der sie befähigt, die Feinde zu erkennen und aufzuspüren" (Erich Mielke 1957).

Aus dieser Ideologie ergab sich das normative Leitbild der "tschekistischen Persönlichkeit" für die Formung und seelisch-moralische Orientierung der MfS-Mitarbeiter als Weltanschauungskämpfer. Im Mittelpunkt standen die "tiefen Gefühle des Hasses, des Abscheus, der Abneigung und Unerbittlichkeit" als "entscheidende Grundlage für den leidenschaftlichen und unversöhnlichen Kampf gegen den Feind".

Hinzu kamen soldatische Tugenden wie bedingungslose Einsatzbereitschaft, Härte, Standhaftigkeit, Mut und Opferbereitschaft und geheimdienstliche Kompetenzen wie die Fähigkeit zur Konspiration und zur Verkörperung von operativen Legenden, die an die maskuline Kampf- und Gewaltkultur aus der Epoche der Bürgerkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anknüpften.

Diese Kombination aus Leidenschaft, Prinzipientreue und Härte wurde personifiziert in der kulthaften Überhöhung des asketisch-revolutionären Tscheka-Vorsitzenden Feliks Dzierżyński (1877–1926), dessen (nicht belegtes) Zitat: "Tschekist sein kann nur ein Mensch mit kühlem Kopf, heißem Herzen und sauberen Händen" die wohl meistzitierte Formel der "tschekistischen" Ideologie war. Sie diente der Erziehung zur "bewussten Disziplin".

Zugleich diente dieser Kult als normatives Widerlager zur Alltagskultur der geheimen Sicherheitsbürokratie, in der sich das elitäre Selbstverständnis der "Genossen erster Kategorie" (Wilhelm Zaisser 1953) in einem Gemenge von Machtbewusstsein, Privilegienwirtschaft und einer Neigung zu periodischen Alkoholexzessen niederschlug.

Historisch betrachtet war die "tschekistische" Ideologie im MfS von den Anfängen an Grundlage der inneren Verfassung, gewann jedoch als explizites Leitbild erst infolge der halbherzigen Entstalinisierung nach 1956 an Bedeutung, als Stalin und seine Leitsätze wie der von der "ständigen Verschärfung des Klassenkampfes" nicht mehr benutzt werden konnten. Die damit auch in der Sowjetunion einhergehende Dzierżyński-Renaissance führte in der DDR zur öffentlichen Aufwertung, deren Höhepunkt die Feierlichkeiten anlässlich des 100. Geburtstages Dzierżyńskis 1977 bildeten.

Bis zum Beginn der kritischen vergangenheitspolitischen Debatten in der Sowjetunion 1985/86 gewann der Tscheka-Kult zudem neben der Traditionsarbeit zum kommunistischen Antifaschismus im MfS weiter an Bedeutung. Beide dienten als Surrogat für die verblassende Sinnstiftung unter den MfS-Mitarbeitern, denen es an persönlichen Kampferfahrungen fehlte und die die sukzessive Begrenzung ihrer "außerordentlichen" Legitimation in der täglichen Verfolgungspraxis (sinkende Strafmaße, Freikauf von Häftlingen, Tätigkeit westlicher Medien von der DDR aus usw.) verarbeiten mussten.

In den Rettungs- und Rechtfertigungsversuchen im und nach dem Herbst 1989 rückten SED/PDS und MfS-Führung schnell ab von der "tschekistischen" Ideologie. Der Versuch, einen entstalinisierten "sauberen Tschekismus" zu etablieren, blieb die Ausnahme. An ihre Stelle trat ein Etatismus, der das MfS als Element "normaler" Staatlichkeit legitimierte.

Literatur

- Gieseke, Jens: Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Personalstruktur und Lebenswelt 1950–1989/90. Berlin 2000;

- Gieseke, Jens: Der entkräftete Tschekismus. Das MfS und die ausgebliebene Niederschlagung der Konterrevolution 1989/90. In: Sabrow, Martin (Hg.): 1989 und die Rolle der Gewalt. Göttingen 2012, S. 56–81.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- SdM

- Sekretariat des Ministers

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- ZK

- Zentralkomitee

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln