Sachstandsbericht OV "Stachel" gegen die KPD/ML - Sektion DDR

Sachstandsbericht OV "Stachel" gegen die KPD/ML - Sektion DDR

Sachstandsbericht OV "Stachel" gegen die KPD/ML - Sektion DDR

Sachstandsbericht OV "Stachel" gegen die KPD/ML - Sektion DDR

- Informationen

Informationen

Sachstandsbericht OV "Stachel" gegen die KPD/ML - Sektion DDR

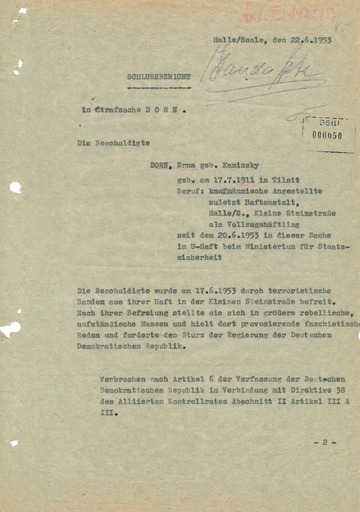

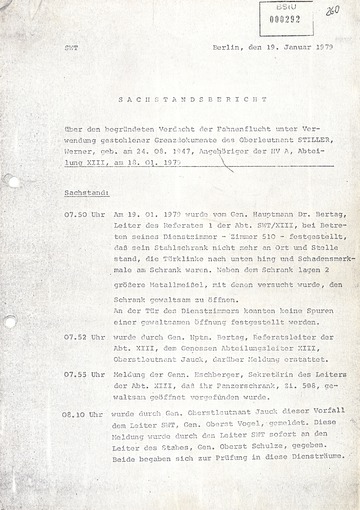

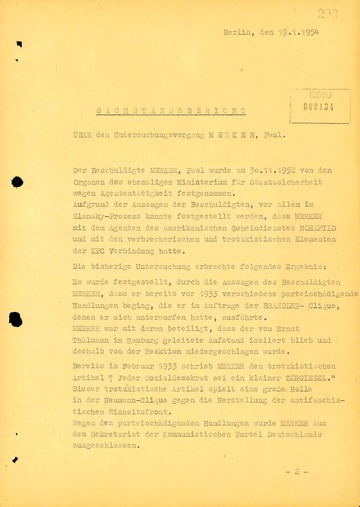

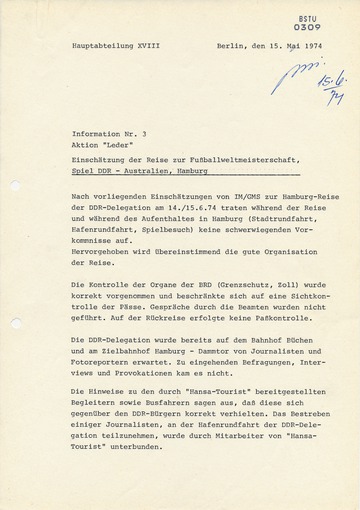

Signatur: BStU, MfS, HA XXII, Nr. 486, Bl. 185-192

Die KPD/ML - Sektion DDR kam zwar nie über eine überschaubare Mitgliederzahl hinaus, doch die Staatssicherheit stufte sie als große Gefahr für den SED-Staat ein.

Im Herbst 1981 ketteten sich vier Bundesbürger auf dem Berliner Alexanderplatz an, um auf die Verhaftung einiger Gesinnungsgenossen aufmerksam zu machen. Zuvor hatte die Stasi die sogenannte KPD/ML - Sektion DDR, eine kleine maoistische Parteiorganisation innerhalb der DDR, zerschlagen. Deren Mitglieder standen in Opposition zur SED und deren Ideologie und kämpften für eine "proletarische Revolution in ganz Deutschland". Angeleitet wurde diese ostdeutsche Parteiorganisation von der westdeutschen Parteizentrale der KPD/ML.

Die Sektion "DDR" kam nie über eine überschaubare Mitgliederzahl hinaus und beschränkte sich darauf, Propagandamaterial zu verbreiten. Dennoch wurde sie vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) als große Gefahr eingestuft. Die Geheimpolizei betrieb einen entsprechenden Aufwand, um die Widerstandszelle zu unterwandern und deren Verbindungen aufzuklären. Dies führte zu teilweise grotesken Auswüchsen: In einigen "Zellen" gab es mehr Stasi-Agenten als wirkliche Mitglieder. Der Sachstandsbericht der Hauptabteilung XXII gibt einen guten Überblick über die Methoden des MfS und die Situation im Frühjahr/Sommer 1980.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Abteilung XX/2

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- 18.6.1980

- Rechte:

- BStU

- Transkript

Transkript

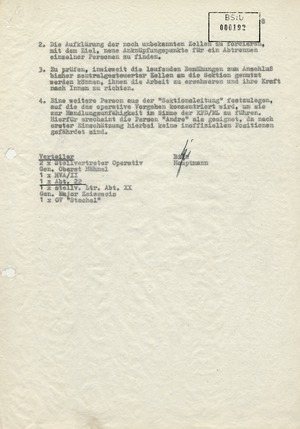

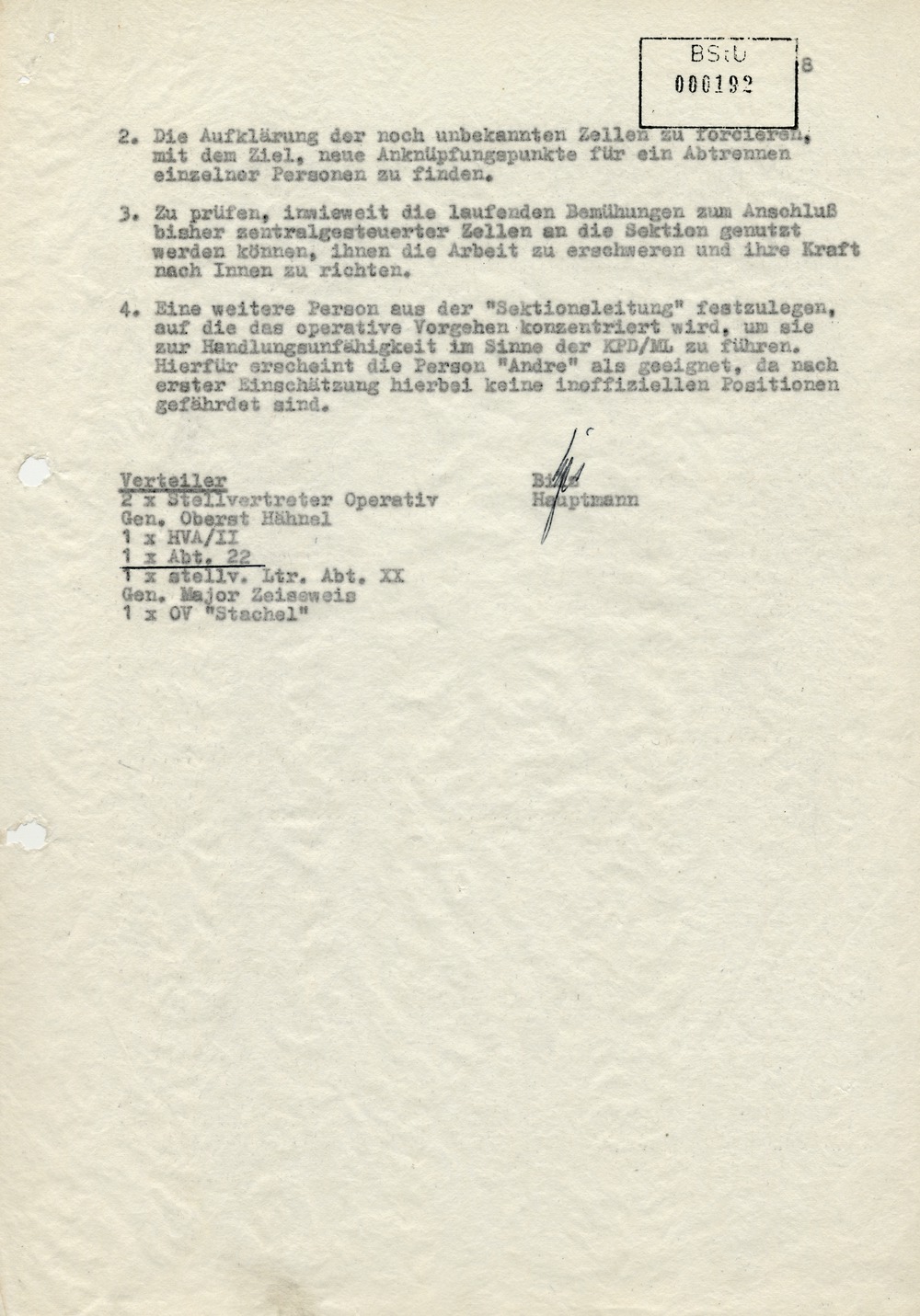

2. Die Aufklärung der noch unbekannten Zellen zu forcieren, mit dem Ziel, neue Anknüpfungspunkte für ein Abtrennen einzelner Personen au finden.

3. Zu prüfen, inwieweit die laufenden Bemühungen zum Anschluß bisher zentralgesteuerter Zellen an die Sektion genutzt werden können, ihnen die Arbeit zu erschweren und ihre Kraft nach Innen zu richten.

4. Eine weitere Person aus der "Sektionsleitung" festzulegen, auf die das operative Vorgehen konzentriert wird, um sie zur Handlungsunfähigkeit im Sinne der KPD/ML zu führen. Hierfür erscheint die Person "Andre" als geeignet, da nach erster Einschätzung hierbei keine inoffiziellen Positionen gefährdet sind.[Unterschrift]

Bils

HauptmannVerteiler

2 x Stellvertreter Operativ

Gen. Oberst Hähnel

1 x HVA/II

[Unterstrichen: 1 x Abt. 22]

1 x stellv. Ltr. Abt XX

Gen. Major Zeiseweis

1 x OV "Stachel"- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

Hauptabteilung XXII ("Terrorabwehr")

Die Abteilung XXII richtete ihre Aufmerksamkeit vor allem auf linksterroristische Organisationen, jedoch auch auf linksextreme Gruppen in der Bundesrepublik mit DDR-kritischer Ausrichtung (etwa "trotzkistischer" oder "maoistischer" Spielart), die autonome Szene in Westberlin sowie militante Gruppierungen im palästinensischen bzw. arabischen Lager (wie die Abu-Nidal-Gruppe). Sobald sich die Arbeit solcher Zellen gegen die DDR zu richten schienen, leitete die Abteilung XXII umfangreiche Zersetzungsmaßnahmen ein (so zum Beispiel gegenüber der KPD/ML).

Die Diensteinheit befasste sich auch mit neonazistischen und rechtsextremen Gruppen in der Bundesrepublik (wie der "Wehrsportgruppe Hoffmann") sowie allen Einrichtungen, die dezidiert antikommunistische Positionen vertraten (wie etwa die Arbeitsgemeinschaft 13. August - Haus am Checkpoint Charlie). Im Umfeld solcher Organisationen hatte die Abteilung XXII 161 IM platziert, davon 35 aus dem Westen (wie etwa den RAF-Anwalt Klaus Croissant oder den Ex-Terroristen Till Meyer).

Die Bildung der Abteilung XXII im Jahre 1975 war eine Reaktion auf die Entstehung des arabisch/palästinensischen und bundesdeutschen Terrorismus. Die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter dieser Diensteinheit wuchs bis 1980 auf fast 140 Personen an, doch sogar mit 248 Mitarbeitern im Jahre 1988 war die Abteilung innerhalb des Mielke-Apparates vergleichsweise klein dimensioniert. Aufgrund der Brisanz ihrer Tätigkeit war sie besonders um Abschottung und Konspiration bemüht und suchte häufig Rückendeckung von oben.

Zunächst wurde die Abteilung XXII von Harry Dahl geleitet, ihm folgte 1985 Horst Franz. Um etwaige Drohanrufe oder potenzielle Gewaltakte auch in der DDR sowie mögliche Rückverbindungen westlicher Terroristen nach Ostdeutschland aufzudecken, existierten in den BV sogenannte Arbeitsgruppen XXII mit insgesamt 69 Mitarbeitern.

Aus weltanschaulichen Gründen hat die Staatssicherheit zudem damalige Befreiungsbewegungen der Dritten Welt (wie den Afrikanischen Nationalkongress / ANC) sowie etliche "junge Nationalstaaten" protegiert. Als Verbündete im Kampf gegen den "Imperialismus" wurden zwischen 1970 und 1989 insgesamt 1 895 Mitglieder dieser Organisationen militärisch oder geheimpolizeilich ausgebildet. Hierfür zuständig war die Arbeitsgruppe des Ministers/Sonderfragen (AGM/S), die auch Aufgaben der bewaffneten Flugsicherungsbegleitung wahrnahm und ggf. Gewalttäter überwältigen sollte.

Im Jahre 1987 wurde diese Diensteinheit in Abteilung XXIII umbenannt und verschmolz 1989 mit der Abteilung XXII zur Hauptabteilung XXII mit zuletzt 878 Mitarbeitern.

- Hauptverwaltung Aufklärung (HV A)

Die Hauptverwaltung A (HV A) war die Spionageabteilung des MfS, deren Bezeichnung sich an die der Spionageabteilung des KGB, 1. Verwaltung, anlehnt. Der Ordnungsbuchstabe A wurde in der Bundesrepublik oftmals, aber unzutreffenderweise mit "Aufklärung" aufgelöst. Die HV A wurde 1951 als Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung (IWF) gebildet und ging im September 1953 als HA XV in das Staatssekretariat für Staatssicherheit ein. Sie wurde im MfS von 1956 bis zur Auflösung im Juni 1990 als HV A bezeichnet.

Der Schwerpunkt nachrichtendienstlicher Tätigkeit der HV A lag in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin, wo sie mit Objektquellen, d. h. den IM in den nachrichtendienstlichen Zielobjekten, aktiv war.

Die HV A gliederte sich 1956 in 15, 1989 in 20 Abteilungen.

Für die operative Arbeit gegen das Bundeskanzleramt und wichtige Bundesministerien war die Abteilung I, für die gegen die bundesdeutschen Parteien die Abteilung II und für die Arbeit außerhalb Deutschlands die Abteilung III zuständig. Für die Infiltration der USA war die Abteilung XI, für die NATO und die Europäischen Gemeinschaften die Abteilung XII verantwortlich. Mit der Militärspionage war die Abteilung IV befasst, mit der Unterwanderung gegnerischer Nachrichtendienste die Abteilung IX.

Innerhalb der Hauptverwaltung war vornehmlich der Sektor Wissenschaft und Technik (SWT) mit Wissenschafts- und Technikspionage befasst, der zu diesem Zweck die Abteilung XIII bis XV sowie die Arbeitsgruppen 1, 3 und 5 unterhielt sowie eine eigene Auswertungsabteilung, die Abteilung V bzw. ab 1959 Abteilung VII.

Leiter der HV A waren 1951/52 Anton Ackermann, kurzzeitig Richard Stahlmann, 1952-1986 Markus Wolf, dann Werner Großmann und 1989/90 Bernd Fischer. Von anfangs zwölf Mitarbeitern wuchs der Apparat bis 1955 auf 430, bis 1961 auf 524 Mitarbeiter und erreichte bis 1972 einen Umfang von 1.066 hauptamtlichen Mitarbeitern. Bis 1989 wuchs die HV A auf 3.299 hauptamtliche Mitarbeiter, hinzu kamen 701 OibE (1985: 1.006) sowie 778 HIM. OibE und HIM arbeiteten verdeckt in der DDR und im Operationsgebiet. Insgesamt verfügte die HV A also zuletzt über 4.778 Mitarbeiter.

Die Anzahl der von der HV A geführten IM umfasste im Jahre 1989 rund 13.400 in der DDR und weitere 1.550 in der Bundesrepublik. Über 40 Jahre hinweg werden nach Hochrechnungen insgesamt rund 6.000 Bundesbürger und Westberliner IM der HV A gewesen sein.

- Operativer Vorgang (OV)

Der Operative Vorgang (OV) war ein registrierpflichtiger Vorgang und Sammelbegriff für Einzel- bzw. Gruppenvorgänge (Registrierung, TV und ZOV). Er wurde angelegt, um im Rahmen von verdeckten, aber zum Teil auch offenen Ermittlungen gegen missliebige Personen vorgehen zu können (Anweisung 14/52 vom 10.9.1952: Vorgangsordnung; 1976 durch Richtlinie 1/76 "zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge" neu geregelt).

Ausgangspunkt des OV waren zumeist Hinweise auf, aus MfS-Sicht, strafrechtlich relevante Tatbestände (in der Regel Verstöße gegen die in der DDR geltenden politischen Normen), die es zu überprüfen galt. Bestandteil der nach einem klaren Abfolgeprinzip zu erstellenden OV waren "Maßnahmepläne" und ggf. in ihnen enthaltene Maßnahmen der Zersetzung, die vor allem dann zur Anwendung gelangten, wenn eine Inhaftierung aus taktischen Erwägungen als nicht opportun galt.

Im OV ermittelte das MfS nicht nur gegen die betreffende Person, es wurden auch Erkundigungen zum familiären Umfeld, zum Freundes- und Kollegenkreis u. ä. eingeholt. Konnten Delikte keinen Personen unmittelbar zugeordnet werden (z. B. Flugblätter, Losungen, anonyme Briefe), wurde ein OV gegen unbekannt eröffnet. Darin wurden die nach den Vorstellungen des MfS potenziell als Urheber in Frage kommenden Personen dahingehend überprüft, ob ihnen die "Tat" nachzuweisen war.

Häufig ging dem OV eine Operative Personenkontrolle (OPK) voraus. OV waren mit Vorschlägen zur Ahndung der nachgewiesenen Straftatverletzungen (z. B. Ermittlungsverfahren; Anwerbung; Zersetzungsmaßnahmen) bzw. bei Nicht-Bestätigung des Ausgangsverdachts durch Einstellen der Bearbeitung abzuschließen.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- Gen.

- Genosse

- HA

- Hauptabteilung

- HVA

- Hauptverwaltung A

- KPD/ML

- Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten

- OV

- Operativer Vorgang

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Inhaltsverzeichnis

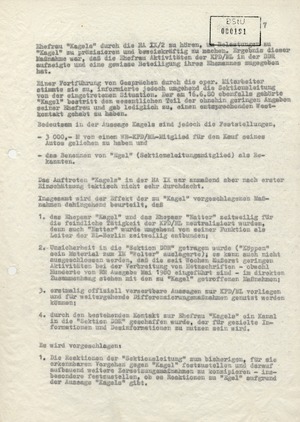

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

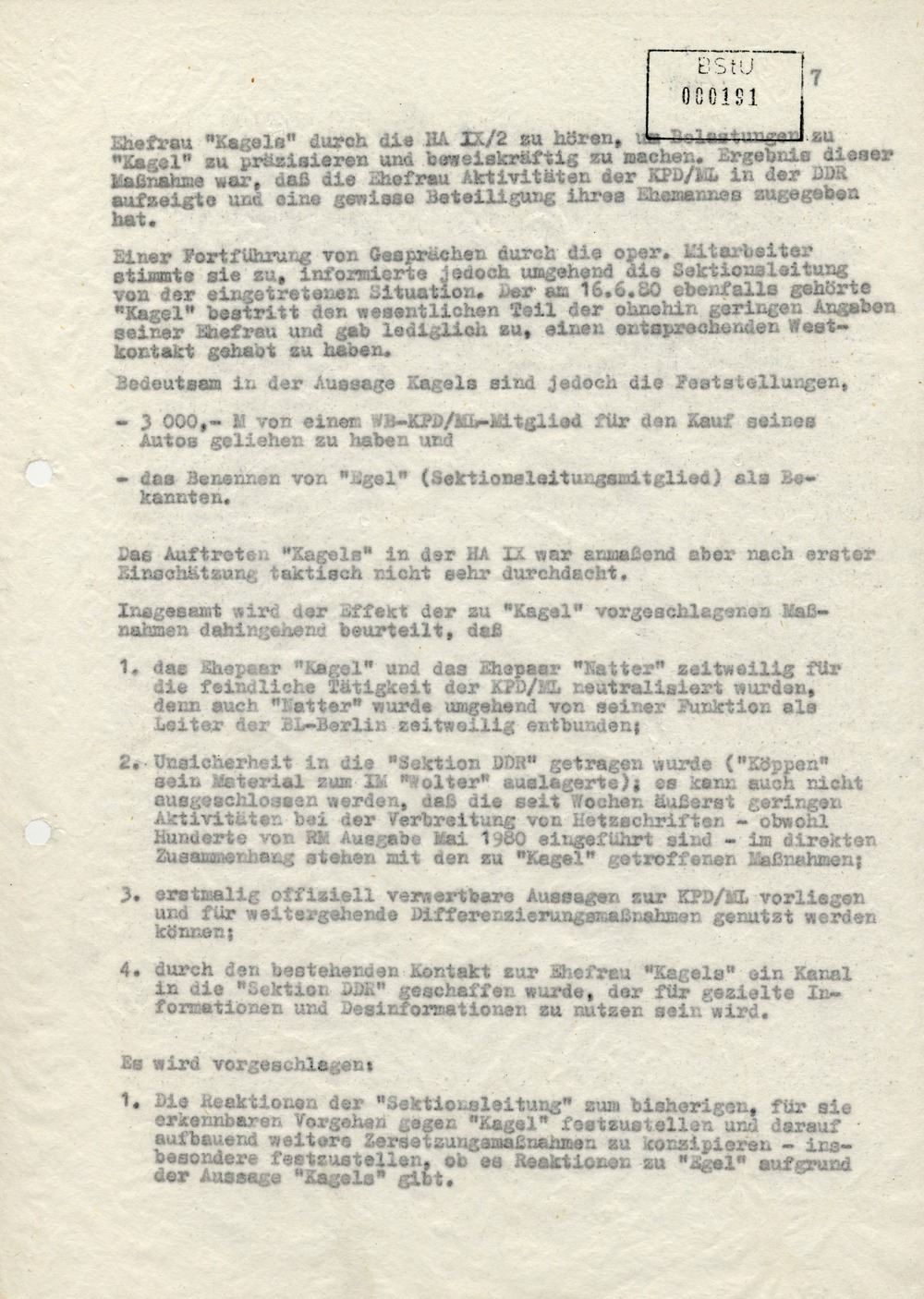

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

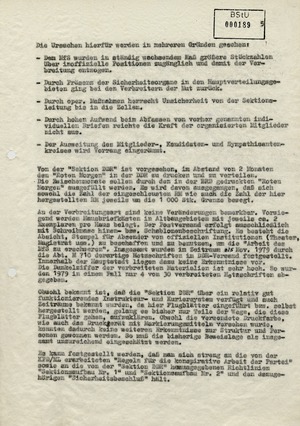

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

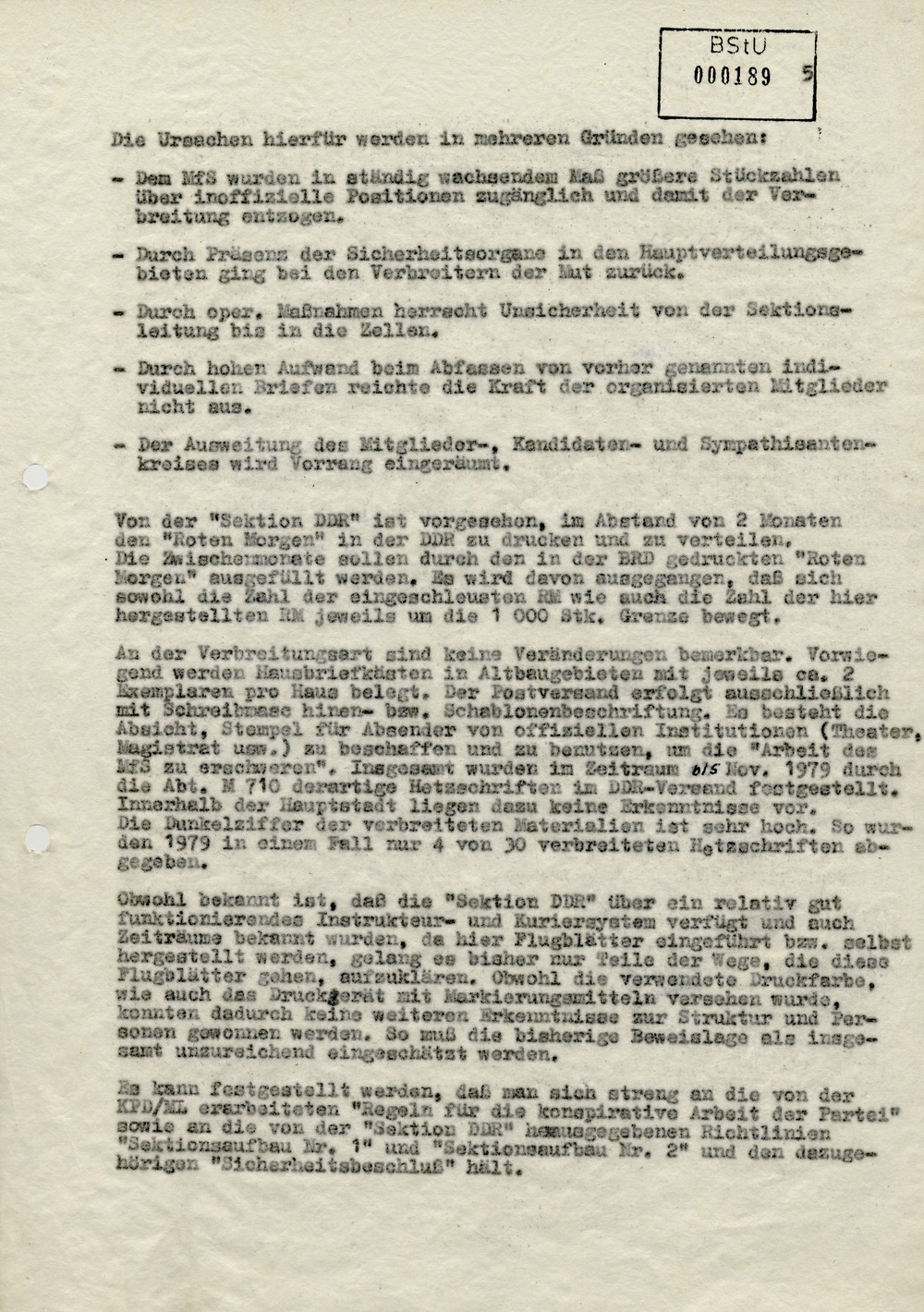

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

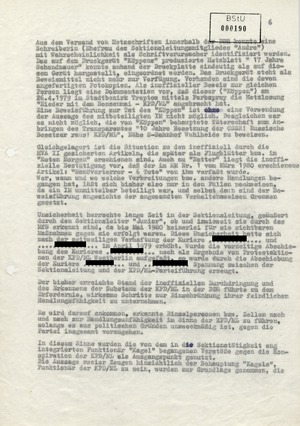

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

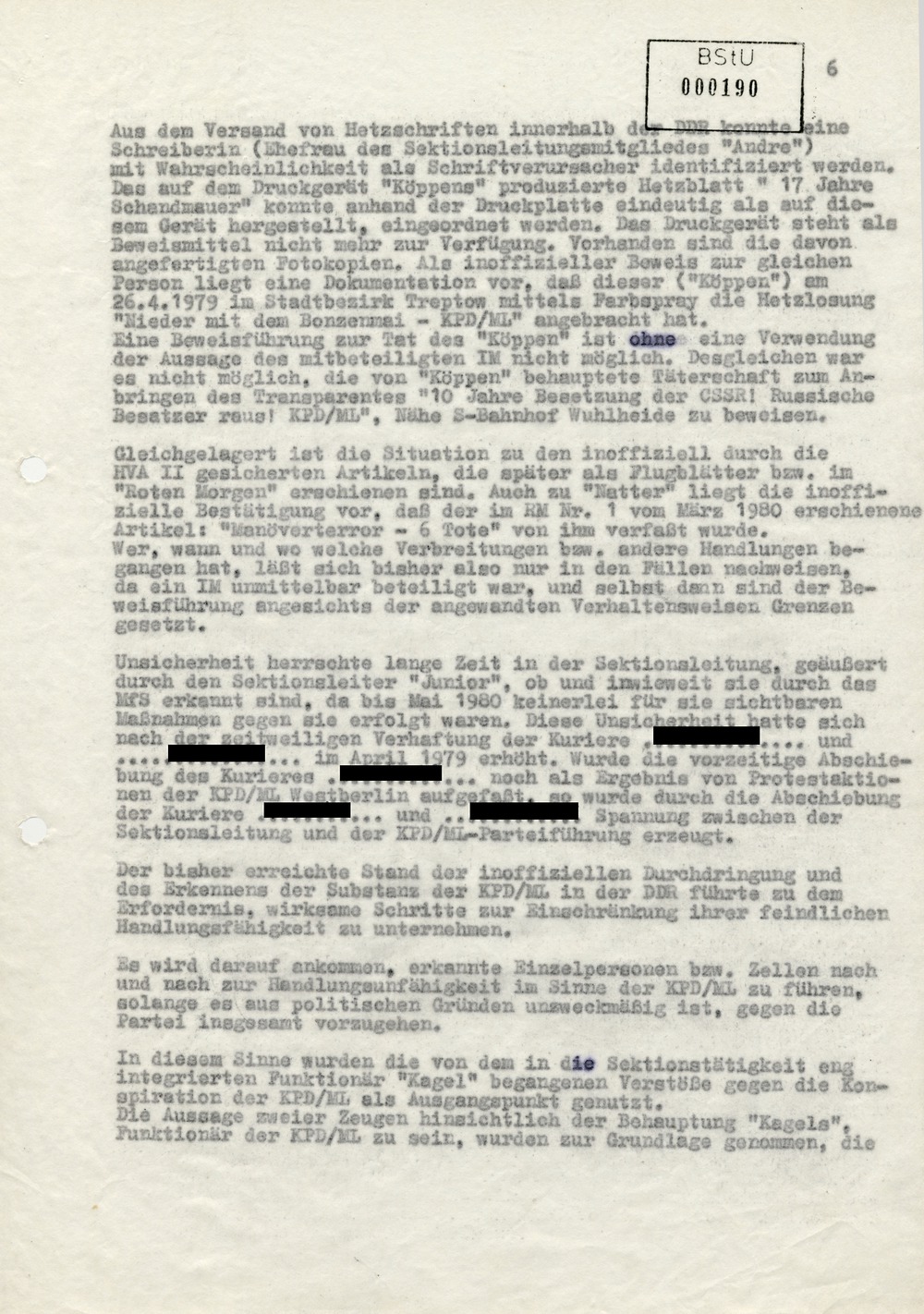

- aktuelle Seite 8

aktuelle Seite 8