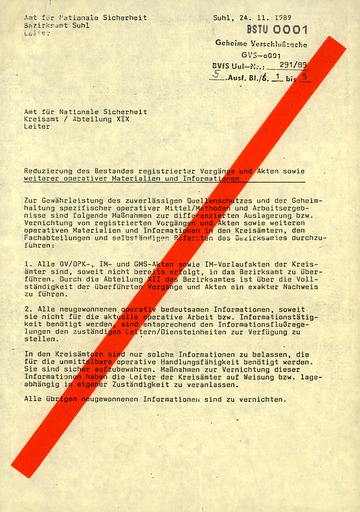

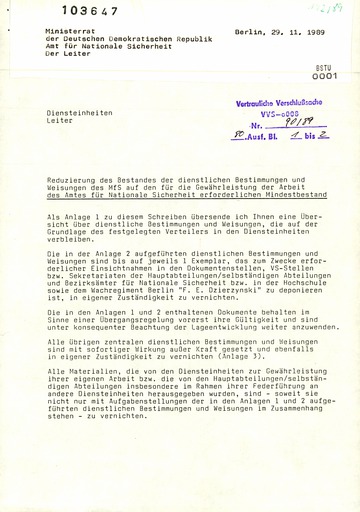

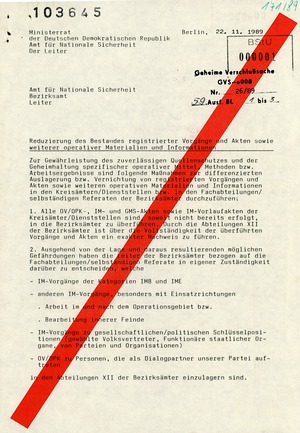

Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"

Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"

Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"

- Informationen

Informationen

Schreiben des AfNS-Leiters Wolfgang Schwanitz zur "Reduzierung des Bestandes registrierter Vorgänge und Akten"

Signatur: BStU, MfS, BdL/Dok., Nr. 8996, Bl. 1-6

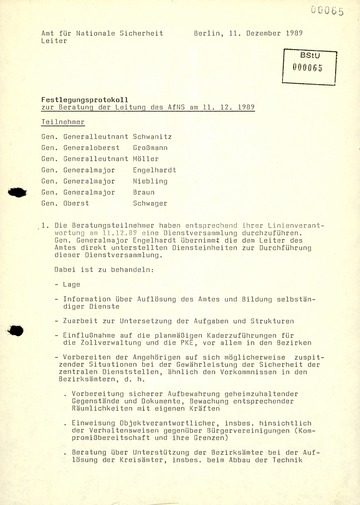

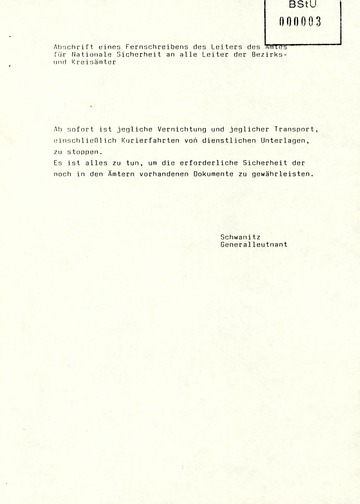

Wolfgang Schwanitz wurde am 18. November 1989 zum Nachfolger Erich Mielkes und Chef des neu geschaffenen Amts für Nationale Sicherheit (AfNS) ernannt. Der neue Amtsleiter wies seine leitenden Mitarbeiter an, die Aktenbestände in den Kreisämtern auf ein Minimum zu reduzieren.

Im November 1989 mussten SED und Staatssicherheit unter dem Druck der Bürgerbewegung immer weiter zurückweichen. Die Diktatur befand sich in einer offenen Krise. Davon blieb auch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) nicht verschont.

Am 7. November 1989 trat der Ministerrat der DDR zurück, gezwungen durch die politische und gesellschaftliche Krise des Landes. Am Tag darauf legten auch die Mitglieder des Politbüros ihre Ämter und Funktionen nieder. Erich Mielke, der das Ministerium für Staatssicherheit 32 Jahre lang geleitet hatte, war damit arbeitslos. Sein Nachfolger wurde einer seiner Stellvertreter, Wolfgang Schwanitz. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) selbst wurde in das Amt für Nationale Sicherheit (AfNS) umgewandelt, das schließlich im März 1990 aufgelöst wurde.

Bei der zentralen Dienstbesprechung, in der Schwanitz offiziell sein Amt antrat, war deutlich geworden, dass die Aktenvernichtung in den Kreisdienststellen der Staatssicherheit etwas chaotisch verlief. Am folgenden Tag schickte Schwanitz ein Schreiben an die Bezirksämter für Nationale Sicherheit (die früheren Bezirksverwaltungen für Staatssicherheit), um Regeln für die weitere Vernichtung vorzugeben.

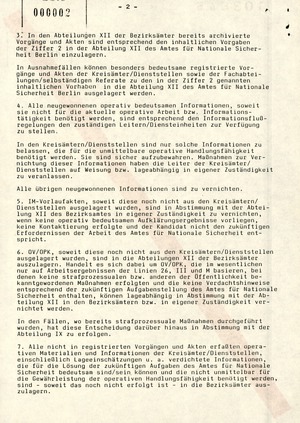

Die Aktenbestände in den Kreisämtern sollten auf ein Minimum reduziert werden; selbst aus den Bezirksämtern sollten nun "besonders bedeutsame Vorgänge" nach Berlin ausgelagert werden. Akten einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kategorien sollten vernichtet werden, darunter auch die Informationen, die regelmäßig an den SED-Apparat gegangen sind. Alles hätte unter "strengster Geheimhaltung" zu geschehen. Die Vernichtung von Operativen Vorgängen (OV) und Operativen Personenkontrollen (OPK) wurde den Kreisämtern in eigener Zuständigkeit gestattet, wenn sie auf "Arbeitsergebnissen der Linien 26, III und M basieren", d. h. durch das Abhören von Telefongesprächen (26), Funkaufklärung (III) oder Postüberwachung (M) entstanden sind.Metadaten

- Diensteinheit:

- Amt für Nationale Sicherheit, Leiter

- Urheber:

- AfNS

- Datum:

- 22.11.1989

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

Transkript

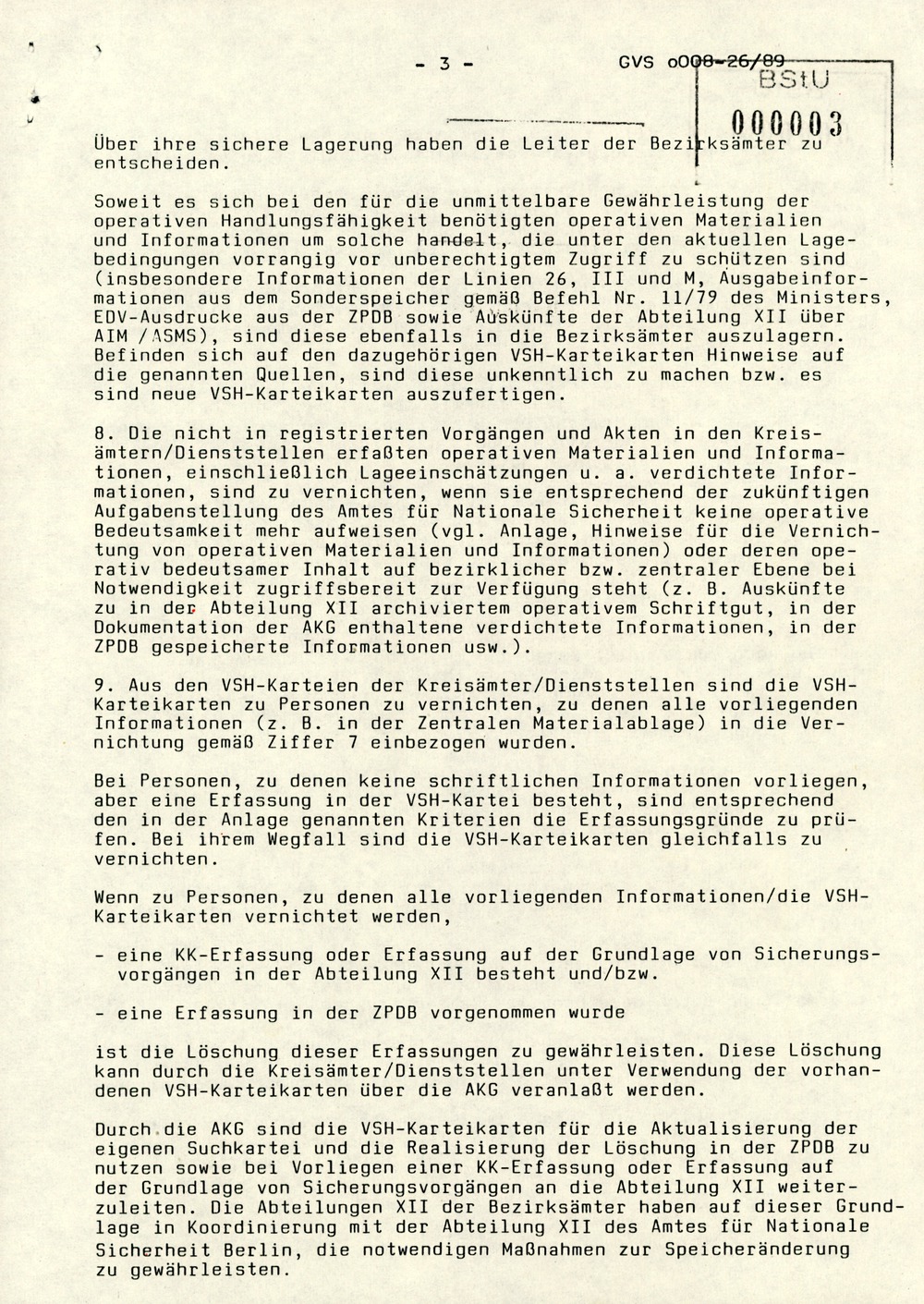

GVS o008-26/89

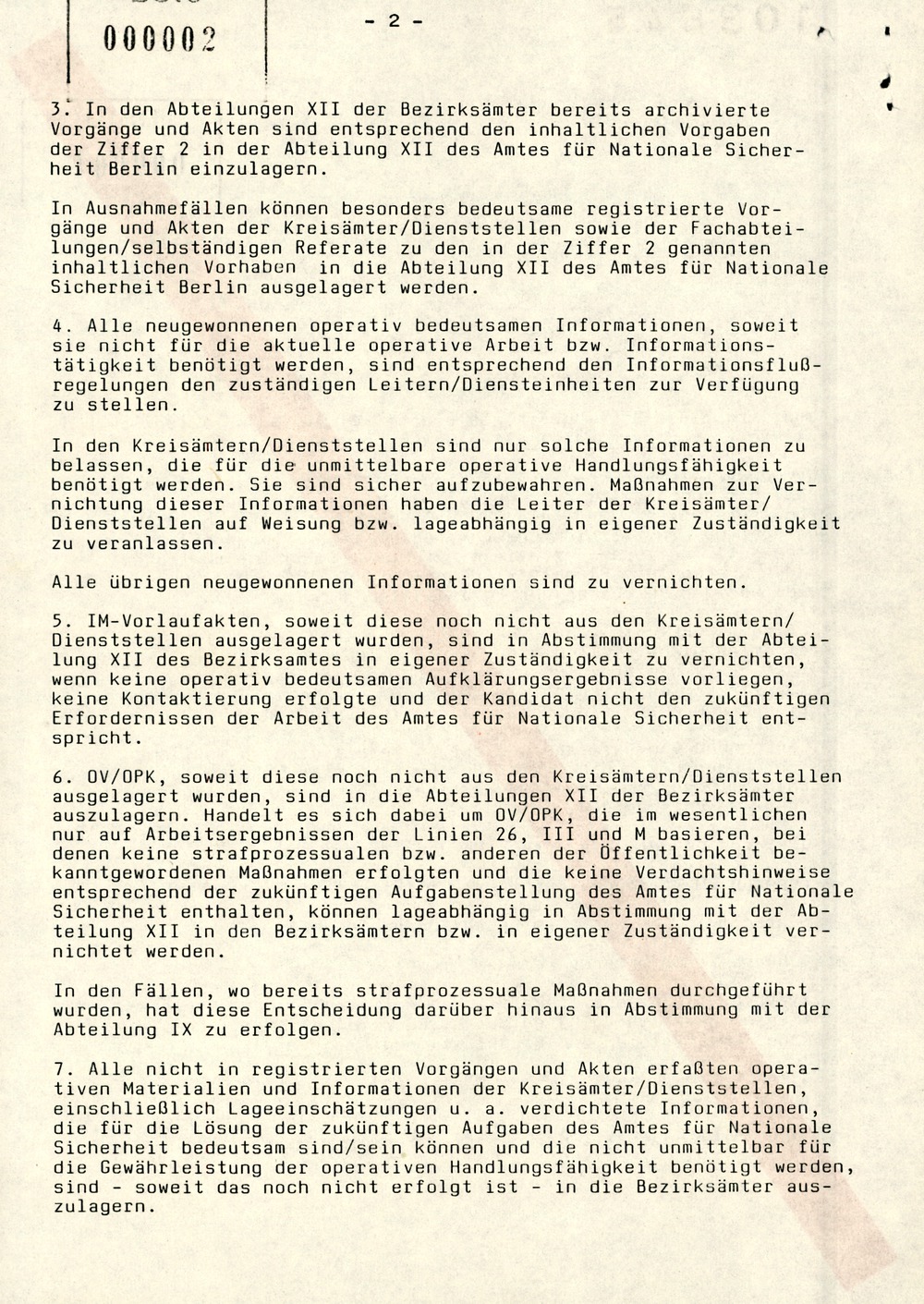

Über ihre sichere Lagerung haben die Leiter der Bezisksämter zu entscheiden.

Soweit es sich bei den für die unmittelbare Gewährleistung der operativen Handlungsfähigkeit benötigten operativen Materialien und Informationen um solche handelt, die unter den aktuellen Lagebedingungen vorrangig vor unberechtigtem Zugriff zu schützen sind (insbesondere Informationen der Linien 26, III und M, Ausgabeinformationen aus dem Sonderspeicher gemäß Befehl Nr. 11/79 des Ministers, EDV-Ausdrucke aus der ZPDB sowie Aüskünfte der Abteilung XII über AIM /ASMS), sind diese ebenfalls in die Bezirksämter auszulagern. Befinden sich auf den dazugehörigen VSH-Karteikarten Hinweise auf die genannten Quellen, sind diese unkenntlich zu machen bzw. es sind neue VSH-Karteikarten auszufertigen.

8. Die nicht in registrierten Vorgängen und Akten in den Kreisämtern/Dienststellen erfaßten operativen Materialien und Informationen, einschließlich Lageeinschätzungen u.a. verdichtete Informationen, sind zu vernichten, wenn sie entsprechend der zukünftigen Aufgabenstellung des Amtes für Nationale Sicherheit keine operative Bedeutsamkeit mehr aufweisen (vgl. Anlage, Hinweise für die Vernichtung von operativen Materialien und Informationen) oder deren operativ bedeutsamer Inhalt auf bezirklicher bzw. zentraler Ebene bei Notwendigkeit zugriffsbereit zur Verfügung steht (z.B. Auskünfte zu in des Abteilung XII archiviertem operativem Schriftgut, in der Dokumentation der AKG enthaltene verdichtete Informationen, in der ZPDB gespeicherte Informationen usw.).

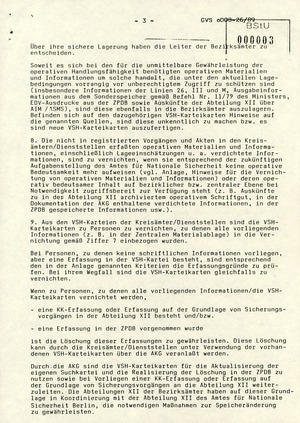

9. Aus den VSH-Karteien der Kreisämter/Dienststellen sind die VSH-Karteikarten zu Personen zu vernichten, zu denen alle vorliegenden Informationen (z.B. in der Zentralen Materialablage) in die Vernichtung gemäß Ziffer 7 einbezogen wurden.

Bei Personen, zu denen keine schriftlichen Informationen vorliegen, aber eine Erfassung in der VSH-Kartei besteht, sind entsprechend den in der Anlage genannten Kriterien die Erfassungsgründe zu prüfen. Bei ihrem Wegfall sind die VSH-Karteikarten gleichfalls zu vernichten.

Wenn zu Personen, zu denen alle vorliegenden Informationen/die VSH-Karteikarten vernichtet werden,

- eine KK-Erfassung oder Erfassung auf der Grundlage von Sicherungsvorgängen in der Abteilung XII besteht und/bzw.

- eine Erfassung in der ZPDB vorgenommen wurde

ist die Löschung dieser Erfassungen zu gewährleisten. Diese Löschung kann durch die Kreisämter/Dienststellen unter Verwendung der vorhandenen VSH-Karteikarten über die AKG veranlaßt werden.

Durch die AKG sind die VSH-Karteikarten für die Aktualisierung der eigenen Suchkartei und die Realisierung der Löschung in der ZPDB zu nutzen sowie bei Vorliegen einer KK-Erfassung oder Erfassung auf der Grundlage von Sicherungsvorgängen an die Abteilung XII weiterzuleiten. Die Abteilungen XII der Bezirksämter haben auf dieser Grundlage in Koordinierung mit der Abteilung XII des Amtes für Nationale Sicherheit Berlin, die notwendigen Maßnahmen zur Speicheränderung zu gewährleisten.

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

- VSH-Kartei (Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei)

Die VSH-Kartei diente in den operativen Diensteinheiten der Such- und Vergleichsarbeit zu Personen, der Sicherstellung der Informationsflüsse an andere Diensteinheiten sowie der Zusammenführung von Informationen zu Personen. Zur Erfassung der Informationen wurden die Karteikarten F 401 (Vorverdichtungs- und Suchkarte) sowie F 402 (Hinweiskarte) genutzt.

Diese 1974 zunächst im nachgeordneten Bereich (unselbständige operative Abteilungen sowie Kreis- und Objektdienststellen) eingeführte Karteiform enthielt alle Informationen zu Personen, die aufgrund einer eher geringeren Bedeutsamkeit noch nicht in Kerblochkarten aufgenommen worden waren und zu denen vorerst keine aktive Erfassung in der Abteilung XII erfolgte.

Aber auch zu Personen, über die bereits Informationen in Kerbloch- oder anderen Arbeitskarteien der Diensteinheit vorlagen, wurde eine F 401 angelegt. Mit Mielkes Dienstanweisung 1/80 wurde die Führung von VSH-Karteien für alle operativen Diensteinheiten verbindlich und der Kreis der aufzunehmenden Personen erweitert, so dass die VSH-Kartei in der Zeit nach 1980 an Bedeutung gewann.

KK-Erfassung

Erfassungsart in der Personenkartei F 16. Der Befehl 299/65 zum Auswertungs- und Informationssystem schrieb die Speicherung von Informationen in Kerblochkarten der operativen Diensteinheiten und den zentralen Nachweis zu allen in die Kerblochkartei aufgenommenen Personen in der F 16 mit dem Vermerk "KK-erfasst" vor. Die KK-Erfassung galt als aktive Erfassung. Nach Wegfall der Kerblochkartei durch Dienstanweisung 1/80 blieb die KK-Erfassung als Erfassungsart für Personen bestehen, die wegen "feindlich-negativer Einstellung" oder "besonderer gesellschaftlicher Stellung" die Aufmerksamkeit des MfS erregten, ohne dass die Bearbeitung in einem Operativen Vorgang oder einer Operativen Personenkontrolle gerechtfertigt gewesen wäre.

Abteilung M (Postkontrolle)

Die 1951/52 entstandene Abt. M im MfS Berlin und in den BV führte die bis 1952 von den Abt. VIa betriebene Postkontrolle fort. Die Abt. M gliederte sich anfangs in die Leitung und die Referate I (Information/Stimmungsberichte), II (Haupttelegrafenamt) und III (Kontrollpunkt 1). In den BV hießen die Außenstellen AFAS (Aussortierungsstellen für antidemokratische Schriften bzw. Auftragsfahndung bei abgehenden Sendungen). Die Postkontrolle war bis 1989 als Abt. 12 bzw. Abt. XII in die Struktur der Deutschen Post eingebaut. Die auf der Grundlage der Postauswertung erstellten Stimmungsberichte sollten das MfS in die Lage versetzen, jederzeit ein Bild über die Stimmung der Bevölkerung der verschiedenen sozialen Schichten zu erhalten. Mitte der 50er Jahre wurde begonnen, die Möglichkeiten der Abt. M bei Personenüberprüfungen systematisch zu nutzen.

Im Zusammenhang mit der internationalen Anerkennung der DDR richtete die Abt. M 1973 die "Kurierstelle für Botschaftspost" (KfB) ein. In den 70er Jahren kam es zur verstärkten Entwicklung sowie zum Einsatz von Brieföffnungsautomaten, Briefschließmaschinen und der Röntgentechnik. Um die zwischen der Bundespost und der Deutschen Post der DDR vereinbarte verkürzte Bearbeitungszeit im Postverkehr zu gewährleisten, wurde 1984 die Abt. PZF als neue Abt. M 4 in die Linie M übernommen und dadurch Doppelarbeit abgebaut. Von 1979 bis 1983 war der Mitarbeiterbestand um 41,5 Prozent gestiegen.

Nach dem Tode des bis zu diesem Zeitpunkt zuständigen Stellv. des Ministers Beater übernahm Mielke die HA II und die dieser zugeordnete Abt. M des MfS Berlin in seinen Verantwortungsbereich. Im Oktober 1989 gehörten der Linie M 2192 Offiziere an (MfS Berlin 516, BV 1676). Da das Postgeheimnis in den Verfassungen der DDR seit 1949 nominell verbrieft war, räumte der letzte Leiter der Abt. M, Generalmajor Rudi Strobel, im November 1989 ein, dass für die Tätigkeit der Linie M eine eindeutige gesetzliche Regelung fehle.

Kontaktperson (KP)

"Kontaktperson" ist ein unscharfer Begriff, der Personen bezeichnete, mit denen das MfS Kontakte unterschiedlicher Natur hatte. Insbesondere in den 50er Jahren waren Kontaktpersonen oftmals regelrechte Informanten, bei denen allerdings keinerlei formelle Erfassung und Registrierung als inoffizieller Mitarbeiter vorlag. In der IM-Richtlinie von 1958 sind Kontaktpersonen als "vertrauenswürdige Bürger" definiert, die "zur Lösung bestimmter Aufgaben angesprochen werden". In den MfS-Unterlagen der Honecker-Ära werden Funktionsträger, mit denen das MfS offizielle Beziehungen pflegte, häufig als Kontaktperson bezeichnet.

Eine besondere Form von Kontaktperson gab es bei der Abteilung XIV, die seit 1967 Strafgefangene "mit inoffiziellen Aufgaben als Kontaktpersonen" oder auch als "inoffizielle Kontaktpersonen" (iKP) bezeichnete. Eine andere Bedeutung hatte der Begriff bei der HV A. Laut IM-Richtlinie von 1979 handelte es sich hierbei um "Bürger aus dem Operationsgebiet", "die über Zugang zu operativ bedeutsamen Informationen bzw. über Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme verfügen" und zu denen "eine stabile Verbindung unterhalten wird", ohne dass diese über "den nachrichtendienstlichen Charakter" der Kontakte im Bilde waren.

- Abteilung

Eine selbständige Abteilung ist eine Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder einen seiner Stellvertreter direkt angeleitet und durch militärische Einzelleiter geführt wurde. Die weiter untergliederten Abteilungen prägten Linien aus (z. B. Abt. XIV; Linienprinzip) oder blieben auf die Zentrale beschränkt (z. B. Abt. X). Die eng umrissenen Zuständigkeiten mit operativer Verantwortung und Federführung orientierten sich an geheimdienstlichen Praktiken (Telefonüberwachung) oder Arbeitsfeldern (Bewaffnung, chemischer Dienst).

- Abteilung XII (Zentrale Auskunft, Speicher)

Abteilung zur Speicherung und Verwaltung von Informationen zu Personen und formgerecht geführten Vorgängen (Registratur und Archivaufgaben). 1950 als Abteilung Erfassung und Statistik gebildet, wurde sie 1951 in Abt. XII umbenannt und gehörte zu den auf der Linie des Ministers tätigen Diensteinheiten.

Abteilungen XII existierten in der Zentrale und dem Linienprinzip entsprechend in den BV. Die Kreisdienststellen (KD) archivierten ihre Ablagen nicht selbständig. Die HV A und die HA I besaßen jeweils eigene Registraturabteilungen, die karteimäßig mit der Zentrale verbunden waren. Die Abt. XII bestand aus den Bereichen Kartei und Archiv mit folgenden Hauptaufgaben: Kartei- bzw. Speicherführung und -änderung (Erfassung von Personen und Objekten; Registrierung von Vorgängen und archivierten Akten; Änderung von Personen- und / oder Erfassungsdaten), Archivierung, Überprüfung und Auskunftserteilung.

Die Grunddaten zu erfassten Personen und registrierten Vorgängen wurden in Karteien gespeichert. So war es möglich, jede Person zu überprüfen, zu identifizieren und ihr Verhältnis zum MfS festzustellen. Anfangs existierten für die Erfassung von Personen nur drei Kategorien: 1. "feindliche" Personen; 2. geheime Mitarbeiter (GM, GI, KW); 3. durch das MfS verhaftete Personen.

In den letzten 20 Jahren des MfS gab es im Bereich Kartei folgende wichtige Speicher: Personenkartei (F 16), Vorgangskartei (F 22, F 22 a), Feindobjektkartei (F 17), Decknamenkartei (F 77), Straßenkartei (F 78), Objektkartei für Konspirative Wohnungen und andere Objekte (F 80), IM-Vorauswahlkartei (IM-VAK). Außerdem gab es Neben- und Hilfskarteien. Allein in der Zentrale umfassten 1989 die 12 Hauptkarteien mehr als 18 Mio. Karteikarten.

Die Arbeiten in den Speichern und im Archiv erfolgten ausschließlich auf Anforderung der operativen Diensteinheiten. Diese konnten veranlassen, dass eine Person überprüft, erfasst bzw. ein Vorgang registriert (Registrierung) wurde. Um Mehrfachbearbeitungen zu vermeiden, durfte eine Person nur in einem registrierten Vorgang aktiv erfasst werden (Erfassung, aktive), umgekehrt konnten in einem Vorgang aber mehrere Personen registriert werden. Bei IM-Vorgängen wurde nur eine Person registriert, allerdings nicht bei der Hauptverwaltung A (HV A), wo neben dem IM auch Angehörige und mit dem IM in Verbindung stehende Personen im selben IM-Vorgang registriert werden konnten (Rosenholz).

Hauptaufgaben des Bereichs Archiv der Zentrale waren v. a.: Archivierung politisch- operativen Schriftgutes der Zentrale und speziellen Schriftgutes der BV; Archivierung von Schriftgut anderer staatlicher Institutionen; Erarbeitung und Speicherung von schriftlichen Auskünften; Ausleihe und Nachweisführung über Bewegung von Archivgut, Zuheftung, Kassation und Restaurierung.

Die Bestände teilten sich in die Operative Hauptablage, die Allgemeine Sachablage, den Bestand Kader und Schulung, den Bestand an Akten der Staatsanwaltschaft sowie diverse Sonderbestände und Teilablagen, darunter die Geheime Ablage sowie Akten der Verwaltung Aufklärung des Ministeriums für Nationale Verteidigung und Unterlagen aus der Zeit vor 1945, die aber bereits in den 60er Jahren in das gesonderte Archiv der HA IX/11 abgegeben wurden.

Zuletzt gab es Kategorien für ca. 30 verschiedene Erfassungsarten, die sämtlich separat geführt wurden, darunter: Untersuchungsvorgang, Operativer Vorgang, Operative Personenkontrolle, inoffizieller Mitarbeiter, Zelleninformator, Feindobjekt. Analog zur Registriernummer bei aktiven Vorgängen wurde für jede abzulegende Akte eine eigene Archivnummer vergeben.

Seit Beginn der 70er Jahre setzte das MfS zunehmend auf EDV, was in der Abteilung XII die Erfassung der zentralen Personenkartei F 16 in der elektronischen Datenbank System der automatischen Vorauswahl (SAVO) zur Folge hatte. Ab 1981 begann auch die Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG) mittels der Zentralen Personendatenbank (ZPDB) Einzelinformationen zu Personen und Sachverhalten elektronisch zu speichern. Trotzdem behielten manuell geführte Karteien und schriftliches Archiv bis zuletzt ihre grundlegende Bedeutung.- Amt für Nationale Sicherheit (AfNS)

Die Umwandlung des MfS in ein AfNS erfolgte im Zusammenhang mit der Neubildung der Regierung durch Ministerpräsident Hans Modrow am 17./18.11.1989. Zum Leiter des Amtes wurde Schwanitz gewählt. War Mielke als Minister für Staatssicherheit noch dem Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der DDR und faktisch dem SED-Generalsekretär unterstellt gewesen, so ordnete man Schwanitz dem Vorsitzenden des Ministerrates unter. In der Regierungserklärung wurde dem neuen Amt vorgegeben, dass »neues Denken in Fragen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit« auch von diesem Bereich erwartet werde und dass der Apparat zu verkleinern sei. Näheres hätte in einem Gesetz geregelt werden müssen, das geplant wurde, aber nie verabschiedet worden ist. Noch am Tag seiner Wahl informierte der neue Amtschef die Mitarbeiter der Staatssicherheit, dass der »Prozess der revolutionären Erneuerung« vorbehaltlos zu unterstützen sei. Kommissionen zur Neustrukturierung wurden eingerichtet und die Diensteinheiten aufgefordert, eigene Vorschläge einzubringen. Dies waren Versuche einer technokratischen Reform, die von der alten Generalsriege angeleitet wurden. Angekündigt wurde, das Personal abzubauen – zuerst ging es um 10 %, zwei Wochen später war die Vorgabe bereits eine Reduktion um 50 %. Das alte Feindbild sollte nicht mehr gelten: »Andersdenkende« seien jetzt zu tolerieren, nur »Verfassungsfeinde« zu bekämpfen. Unklar blieb, wer Letzteren in einer Zeit zuzurechnen war, in der die Verfassung selbst zur Disposition stand. Zugleich wurde die Aktenvernichtung in diesen Wochen fortgesetzt, viele inoffizielle Mitarbeiter »abgeschaltet«. Die Mitarbeiter waren zunehmend verunsichert und demotiviert. Anfang Dezember beschleunigte sich der revolutionäre Umbruch: Am 1.12.1989 wurde die führende Rolle der SED aus der Verfassung gestrichen, am 3. trat das ZK der SED zurück, am 4. und 5.12. besetzten aufgebrachte Bürger KD und Bezirksämter des AfNS. Die Stasi-Mitarbeiter leisteten keinen gewaltsamen Widerstand. Am 5.12. trat das Kollegium des AfNS zurück. In den folgenden Tagen wurden die Leiter der meisten Hauptabteilungen und der Bezirksämter abgesetzt. Am 7.12.1989 forderte der Zentrale Runde Tisch die Auflösung des AfNS – auch mit den Stimmen der SED-Sprecher. Am 14.12. wurde durch den Ministerrat beschlossen, das AfNS aufzulösen und durch einen sehr viel kleineren Verfassungsschutz (ca. 10 000 Mitarbeiter) und einen mit ca. 4000 Mitarbeitern gegenüber der HV A fast unveränderten Nachrichtendienst zu ersetzen. In diese Dienste sollten keine ehemaligen Führungskader der Staatssicherheit übernommen werden. Parallel dazu bestand aber das »AfNS in Auflösung« fort, dessen Leiter den alten Apparat abwickeln sollten. Das war eine Ambivalenz, die das allgemeine Misstrauen weiter verstärkte und die Forderung nach vollständiger Auflösung der Geheimpolizei wieder lauter werden ließ.

- Auswertungs- und Kontrollgruppe (AKG)

1978 wurden die AIG der Bezirksverwaltungen mit der Integration des Kontrollwesens in Auswertungs- und Kontrollgruppen umgewandelt. Analog zur ZAIG waren die AKG jetzt das Funktionalorgan der Leiter der BV mit den Aufgaben Auswertung und Information, Planung, Überprüfung und Kontrolle, Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen und Weisungen sowie EDV. Darüber hinaus wurden die AKG auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, die im Ministerium noch bis 1985 der Abteilung Agitation bzw. der Arbeitsgruppe Öffentliche Verbindungen zugeordnet war. 1979 wurden auch in den meisten selbständigen Abteilungen und Hauptabteilungen der MfS-Zentrale AKG gebildet. Die AKG unterstanden den Leitern der jeweiligen Diensteinheit, wurden aber fachlich von der ZAIG angeleitet.

- Bezirksverwaltung (BV, BVfS)

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform der DDR vom Sommer 1952 wurden die fünf Länderverwaltungen für Staatssicherheit (LVfS) in 14 Bezirksverwaltungen umgebildet. Daneben bestanden die Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin und die Objektverwaltung "W" (Wismut) mit den Befugnissen einer BV. Letztere wurde 1982 als zusätzlicher Stellvertreterbereich "W" in die Struktur der BV Karl-Marx-Stadt eingegliedert.

Der Apparat der Zentrale des MfS Berlin und der der BV waren analog strukturiert und nach dem Linienprinzip organisiert. So waren die Hauptabteilung II in der Zentrale bzw. die Abteilungen II der BV für die Schwerpunkte der Spionageabwehr zuständig usw. Auf der Linie der Hauptverwaltung A waren die Abteilung XV der BV aktiv. Einige Zuständigkeiten behielt sich die Zentrale vor: so die Militärabwehr (Hauptabteilung I) und die internationalen Verbindungen (Abteilung X) oder die Arbeit des Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin (Abteilung XVII). Für einige Aufgabenstellungen wurde die Bildung bezirklicher Struktureinheiten für unnötig erachtet. So gab es in den 60er und 70er Jahren für die Abteilung XXI und das Büro der Leitung II Referenten für Koordinierung (RfK) bzw. Offiziere BdL II. Für spezifische Aufgaben gab es territorial bedingte Diensteinheiten bei einigen BV, z. B. in Leipzig ein selbständiges Referat (sR) Messe, in Rostock die Abt. Hafen.

An der Spitze der BV standen der Leiter (Chef) und zwei Stellv. Operativ. Der Stellv. für Aufklärung fungierte zugleich als Leiter der Abt. XV. Die Schaffung des Stellvertreterbereichs Operative Technik im MfS Berlin im Jahre 1986 führte in den BV zur Bildung von Stellv. für Operative Technik/Sicherstellung.

- Büro der Leitung (BdL)

1956 entstanden durch Umbenennung der Abteilung Allgemeines. Aufgaben des Büros der Leitung waren unter anderem

- die Organisierung/Koordinierung von Verwaltungsaufgaben und Chef- bzw. zentralen Dienstbesprechungen,

- die Ausarbeitung, Bearbeitung und Sammlung von Anordnungen und Anweisungen, Koordinierung der Eingaben an das MfS

- aber auch Wach- und Sicherungsdienst für diverse Dienstobjekte des MfS Berlin.

- Funkaufklärung

Die Funkauflärung entstand im Jahr 1966 als eigenständiges Arbeitsgebiet und bildete in der späteren HA III die Linie "Informationsgewinnung" mit dem Auftrag, Informationen aus wichtigen Bereichen der Bundesrepublik und Westberlins zu beschaffen. Zu diesem Zweck unterhielt man zahlreiche Funkaufklärungsstützpunkte, die Sender, Funkkanäle, Anschlüsse oder Nutzer im drahtlosen (Richtfunk, Mobilfunk, Satellitenfunk) wie kabelgebundenen Fernmeldeverkehr abhörten.

Schon seit Beginn der 70er Jahre bildete der Richtfunkverkehr zwischen Westberlin und der Bundesrepublik für die Funkauflärung eine hochwertige Abhörquelle. Wenig später erweiterten sich ihre Möglichkeiten durch die Einrichtung von Horchplätzen in den Botschaften bzw. Handelsmissionen der DDR und UdSSR in Köln, Bonn und Düsseldorf, von denen aus die Richtfunkübermittlungen im politisch wichtigen Großraum Köln–Bonn mitgehört werden konnten. Zudem wurden Informationen von Richtfunkkanälen, die im Süden der Bundesrepublik verliefen, mittels dreier Stützpunkte an der Grenze zu Bayern auf dem Gebiet der CSSR und zweier Abhörstationen in den Vertretungen der DDR und der CSSR in Wien abgegriffen. Schließlich bestand für den Zugriff auf den Richtfunkverkehr des NATO-Hauptquartiers ein Stützpunkt in der Botschaft der DDR in Brüssel. Auch Richtfunkübertragungen zwischen der Bundesrepublik und Westberlin wurden von Stützpunkten der Funkauflärung innerhalb der DDR abgehört.

Einen Schwerpunkt in der Abhörpraxis seit 1966 bildeten auch die UKW-Funknetze der Sicherheits- und Grenzdienstbehörden der Bundesrepublik und Westberlins. Diese Funkkanäle wurden – unter Einbeziehung der NVA-Grenzaufklärung – von UKW-Funkaufklärungsstützpunkten am innerdeutschen Grenzverlauf, in Ostberlin und in der CSSR überwacht.

Eine ergiebige Quelle der Funkauflärung war auch der westliche Autotelefonverkehr, der von Stützpunkten entlang der innerdeutschen Grenze, in einem Gürtel um Berlin und außerhalb der DDR abgeschöpft wurde. Dabei überwachte man die Autotelefone zahlreicher Persönlichkeiten aus Politik, Militär und Wirtschaft mit dem Verfahren der Operativen Zielkontrolle.

Seit Beginn der 80er Jahre hörte man von einem Stützpunkt nördlich von Berlin aus auch Satellitenfunkverbindungen ab. Und seit 1985 erfolgte der Zugriff auf ISDN- und Datennetze wie auf alle neuen elektronischen Medien, die auf die Übertragung, Speicherung und Wiedergabe von Informationen ausgelegt waren.

- Kreisdienststelle (KD)

Die Kreisdienststellen waren neben den Objektdienststellen die territorial zuständigen Diensteinheiten. Sie waren entsprechend den regionalen Gegebenheiten unterschiedlich strukturiert und personell ausgestattet. Einige verfügten über ein Referat zur komplexen Spionageabwehr oder zur Sicherung der Volkswirtschaft und andere nur über spezialisierte Mitarbeiter in diesen Bereichen. Ihre Aufgaben waren die Kontrolle der Wirtschaft, des Verkehrswesens, des Staatsapparates, des Gesundheitswesens, der kulturellen Einrichtungen, der Volksbildung, ggf. von Einrichtungen des Hoch- und Fachschulwesens, wissenschaftlich-technischer Einrichtungen sowie die Überwachung besonders interessierender Personenkreise.

Die Kreisdienststellen waren maßgeblich an den Genehmigungsverfahren für dienstliche bzw. private Auslandsreisen beteiligt, führten Sicherheitsüberprüfungen durch und erstellten Stimmungs- und Lageberichte. Zur Realisierung der Aufgaben bedurfte es einer engen Zusammenarbeit mit den Partnern des POZW, insbesondere mit der Volkspolizei, den Räten und anderen Einrichtungen der Kreise. Die Kreisdienststellen unterhielten ständige Verbindungen zu den SED Kreisleitungen. Zwei Drittel der hauptamtlichen Mitarbeiter der Kreisdienststellen waren operativ tätig. Die Kreisdienststellen führten 50 Prozent der IM und bearbeiteten etwa 60 Prozent der OV zu einzelnen Personen oder Gruppen.

Die Kreisdienststellen gliederten sich in 2 bis 16 Fachreferate sowie das Referat Auswertung und Information (ZAIG) und die Wache/Militärische Sicherungsgruppe. In jeder Kreisdienststelle gab es einen Offizier, der teilweise oder ganz (IM-führender Mitarbeiter/XV) für die Belange der HV A vor Ort zuständig war.

- Operative Personenkontrolle (OPK)

Die OPK wurde 1971 in Abgrenzung zum Operativen Vorgang eingeführt. Auf der Grundlage der MfS-Richtlinien 1/71 und 1/81 zielte sie auf die Überprüfung von Verdachtsmomenten zu Verbrechen und Straftaten, das Erkennen "feindlich-negativer" Haltungen, aber auch den vorbeugenden Schutz von Personen in sicherheitsrelevanten Positionen. Auch Ausländer konnten unter OPK gestellt werden.

Zur Informationsbeschaffung wurden staatliche Organe, Betriebe und Institute, gesellschaftliche Organisationen, die Deutsche Volkspolizei und andere Stellen sowie, wenn erforderlich, operative Mittel und Methoden einbezogen. Die OPK endete mit einem Abschlussbericht. Die bearbeitete Person galt bis dahin als aktiv erfasst, da OPK zu den registrierpflichtigen Vorgängen zählten.

- Operativer Vorgang (OV)

Der Operative Vorgang (OV) war ein registrierpflichtiger Vorgang und Sammelbegriff für Einzel- bzw. Gruppenvorgänge (Registrierung, TV und ZOV). Er wurde angelegt, um im Rahmen von verdeckten, aber zum Teil auch offenen Ermittlungen gegen missliebige Personen vorgehen zu können (Anweisung 14/52 vom 10.9.1952: Vorgangsordnung; 1976 durch Richtlinie 1/76 "zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge" neu geregelt).

Ausgangspunkt des OV waren zumeist Hinweise auf, aus MfS-Sicht, strafrechtlich relevante Tatbestände (in der Regel Verstöße gegen die in der DDR geltenden politischen Normen), die es zu überprüfen galt. Bestandteil der nach einem klaren Abfolgeprinzip zu erstellenden OV waren "Maßnahmepläne" und ggf. in ihnen enthaltene Maßnahmen der Zersetzung, die vor allem dann zur Anwendung gelangten, wenn eine Inhaftierung aus taktischen Erwägungen als nicht opportun galt.

Im OV ermittelte das MfS nicht nur gegen die betreffende Person, es wurden auch Erkundigungen zum familiären Umfeld, zum Freundes- und Kollegenkreis u. ä. eingeholt. Konnten Delikte keinen Personen unmittelbar zugeordnet werden (z. B. Flugblätter, Losungen, anonyme Briefe), wurde ein OV gegen unbekannt eröffnet. Darin wurden die nach den Vorstellungen des MfS potenziell als Urheber in Frage kommenden Personen dahingehend überprüft, ob ihnen die "Tat" nachzuweisen war.

Häufig ging dem OV eine Operative Personenkontrolle (OPK) voraus. OV waren mit Vorschlägen zur Ahndung der nachgewiesenen Straftatverletzungen (z. B. Ermittlungsverfahren; Anwerbung; Zersetzungsmaßnahmen) bzw. bei Nicht-Bestätigung des Ausgangsverdachts durch Einstellen der Bearbeitung abzuschließen.

- Zentrale Personendatenbank (ZPDB)

Die ZPDB war das wichtigste zentrale Datenbankprojekt des MfS. Es handelte sich um einen zentralen personen-, sach- und objektbezogenen Datenspeicher mit Informationen, die in einem Rahmenkatalog nach Personenkategorien, Sachverhaltsarten und Objektkategorien präzise definiert waren und über Hinweis- und Merkmalskategorien ergänzt und miteinander verknüpft wurden. Vor der Einführung der ZPDB wurden diese zum größeren Teil nicht oder nur mit manuellen Verfahren überwiegend dezentral erfasst. Die Vorarbeiten an der ZPDB begannen Anfang der 70er Jahre, sie wurde jedoch erst 1981 wirklich in Betrieb genommen.

Computertechnisch basierte die ZPDB auf Großrechnern der RGW-Norm ESER und auf der vom MfS entwickelten Software DORIS (Dialogorientiertes Recherche- und Informationsverwaltungssystem). Die ZPDB beschäftigte in den 80er Jahren einen eigenen, unter der Leitung von Hans-Wilhelm Geiß stehenden Stellvertreterbereich im Bereich 3 (EDV) der ZAIG, der zuletzt rund 200 Planstellen umfasste.Ende November 1989 waren in der ZPDB Datensätze zu 1,32 Mio. Personen, 417.000 Sachverhalten, 392.000 Kontakthinweisen, 101.000 Kfz sowie 60.000 (erweiterte) Personenbeschreibungen, 23.000 Angaben aus Ermittlungsverfahren der HA IX des MfS, 458.000 Objekte mit 163.000 auf diese bezogenen Ereignissen und sog. Angriffe gespeichert. Daten und Datenträger der ZPDB wurden gemäß Beschluss des Runden Tisches im März 1990 vernichtet.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- AfNS

- Amt für Nationale Sicherheit

- AKG

- Auswertungs- und Kontrollgruppe

- BdL/Dok.

- Büro der Leitung/Dokument

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- GVS

- Geheime Verschlusssache

- KK

- Kerblochkartei

- M

- Mark

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- OPK

- Operative Personenkontrolle

- OV

- Operativer Vorgang

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- VSH

- Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei

- ZPDB

- Zentrale Personendatenbank

- AIM

- archivierter Vorgang oder Vorlauf zu einem Inoffiziellen Mitarbeiter

- d. h.

- das heißt

- EDV

- elektronische Datenverarbeitung

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln