Urteil gegen Wilhelm Grothaus und andere Angeklagte vom Volksaufstand 1953 in Dresden

Urteil gegen Wilhelm Grothaus und andere Angeklagte vom Volksaufstand 1953 in Dresden

Urteil gegen Wilhelm Grothaus und andere Angeklagte vom Volksaufstand 1953 in Dresden

Urteil gegen Wilhelm Grothaus und andere Angeklagte vom Volksaufstand 1953 in Dresden

- Informationen

Informationen

Urteil gegen Wilhelm Grothaus und andere Angeklagte vom Volksaufstand 1953 in Dresden

Signatur: BStU, MfS, BV Dresden, AU, Nr. 239/53, Bl. 243-251

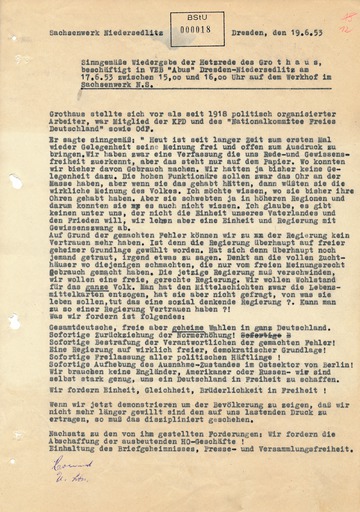

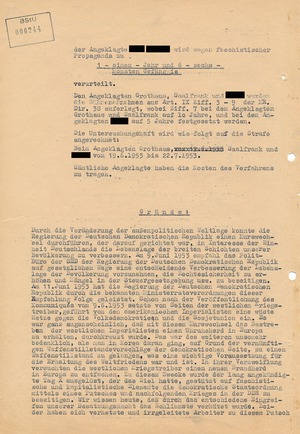

Der Angestellte Wilhelm Grothaus trat während des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 im Sachsenwerk in Dresden als Redner auf, forderte freie Wahlen und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Das Bezirksgericht Dresden verhängte später gegen ihn eine fünfzehnjährige Zuchthausstrafe.

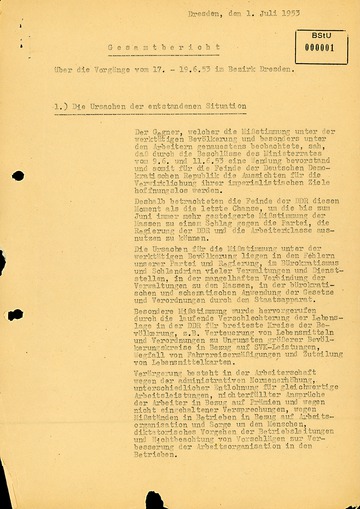

Vom 16. bis 21. Juni 1953 kam es in fast 700 Städten und Gemeinden der DDR zu Demonstrationen und Streiks. Begann der 17. Juni noch als Arbeiteraufstand, entwickelte er sich schnell zum Volksaufstand weiter. Er nahm vielerorts revolutionäre Züge an, bevor er mit Hilfe von russischen Panzern unterdrückt wurde. SED und Stasi bezeichneten die Vorkommnisse offiziell als einen vom westlichen Ausland gesteuerten "Putschversuch faschistischer Agenten und Provokateure".

Tatsächlich war der 17. Juni 1953 Ausdruck der Unzufriedenheit weiter Teile der DDR-Bevölkerung. Zunächst entzündeten sich die Proteste an sozialen Fragen. Die Menschen stellten Forderungen, die ihren Arbeits- und Lebensalltag betrafen, wie "Senkung der Arbeitsnormen und der HO-Preise". Bald forderten die Demonstranten im ganzen Land jedoch den Rücktritt der Regierung, freie Wahlen, Pressefreiheit, die Freilassung aller politischen Gefangenen und schließlich auch die deutsche Wiedervereinigung.

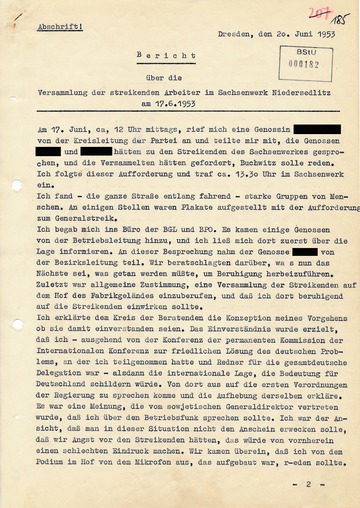

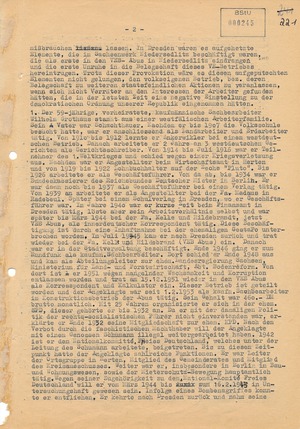

Von den Nachrichten aus Berlin ermuntert und von den Ausführungen des SED-Parteisekretärs verärgert, begannen auch die Arbeiter des SAG-Betriebs Sachsenwerk Niedersedlitz in Dresden nach und nach, die Arbeit niederzulegen. Das Sachsenwerk war der größte Industriebetrieb Dresdens, im Hauptwerk waren fast 5.500 Mitarbeiter beschäftigt. Innerhalb kurzer Zeit schwoll die Versammlung auf dem Werkshof auf 2.000 Personen an.

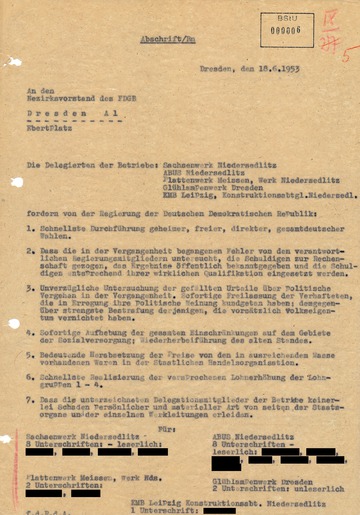

Etwa anderthalb Kilometer vom Sachsenwerk entfernt befand sich der VEB Sächsische Brücken- und Stahlhochbau (ABUS). Als gegen 10:00 Uhr die Kollegen vom Sachsenwerk die ABUS-Mitarbeiter aufforderten, ebenfalls zu streiken und sich ihrem Protestzug anzuschließen, folgte ein kleiner Teil der Belegschaft. Der größere verharrte zunächst auf dem Gelände und wartete eine eilig einberufene Belegschaftsversammlung ab, auf der sich Partei- und Betriebsfunktionäre jedoch nicht durchsetzen konnten.

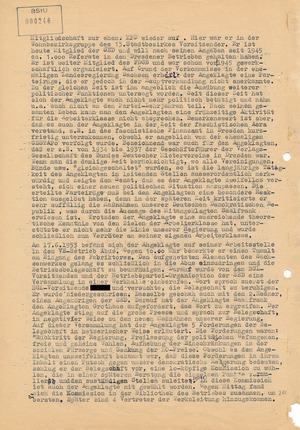

Anschließend sprach Wilhelm Grothaus, ein kaufmännischer Angestellter, der bis 1932 der SPD und anschließend der KPD angehört hatte. Die Situation veränderte sich schlagartig. Grothaus forderte den Rücktritt der Regierung, freie und geheime Wahlen, die Freilassung aller politischen Gefangenen, die Senkung der HO-Preise sowie die Verbesserung der Sozialfürsorge. Er schlug vor, eine Streikleitung mit zehn Mitgliedern zu wählen. Die Arbeiter wählten jedoch elf Mitglieder, darunter auch Grothaus selbst.

Wilhelm Grothaus wurde in der Nacht vom 17. Juni zum 18. Juni 1953 von der Staatssicherheit in seiner Wohnung verhaftet. Am 23. Juli 1953 verurteilte ihn das Bezirksgericht Dresden wegen "Boykotthetze und faschistischer Propaganda" zu 15 Jahren Zuchthaus – in eben jenem Saal, wo er 1944 als Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime schon einmal verurteilt worden war. 1960 kam Wilhelm Grothaus frei und flüchtete in den Westen.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Bezirksgericht Dresden

- Datum:

- 23.7.1953

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

Transkript

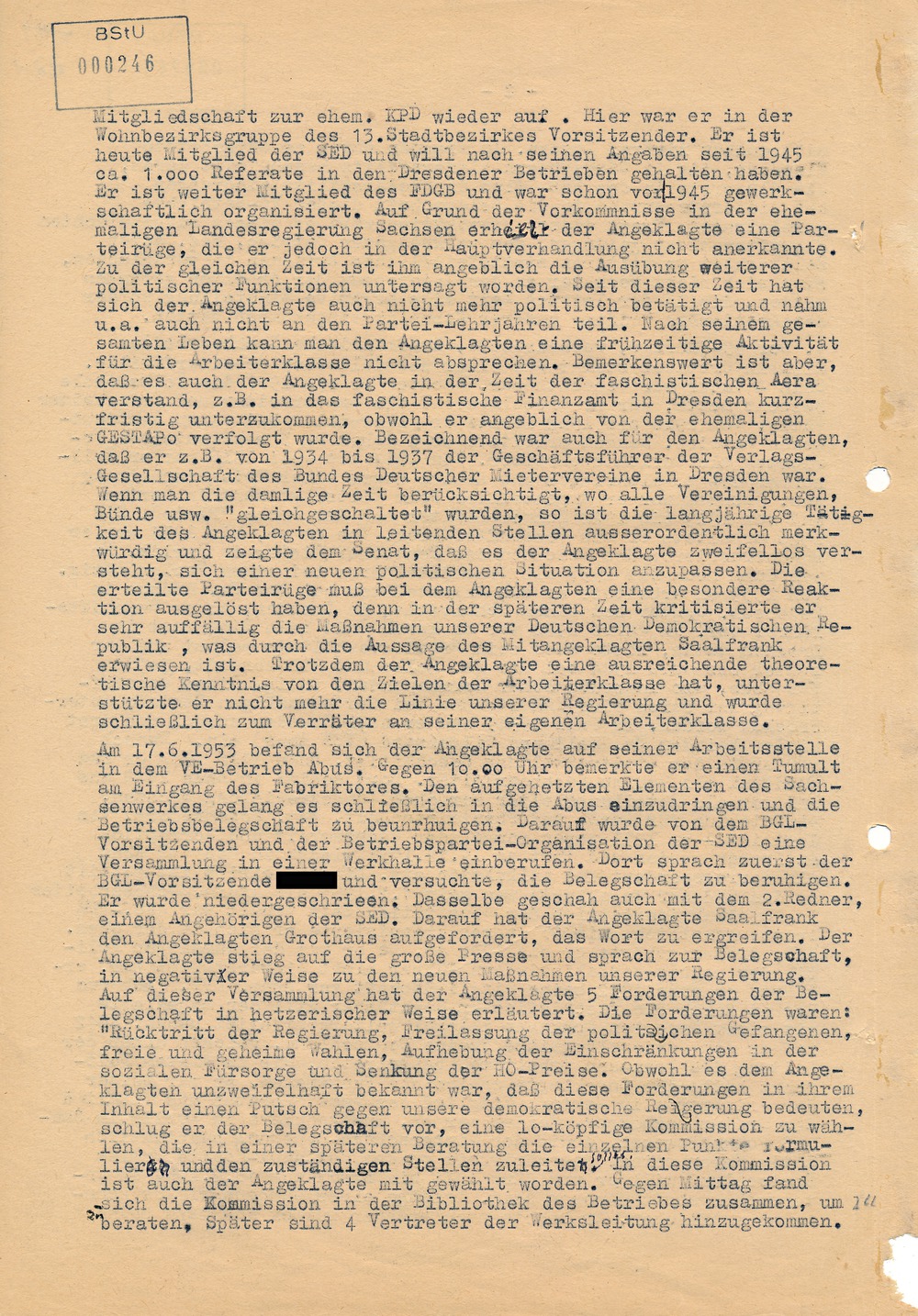

Als ein Vertreter der Werkleitung, der Zeuge [anonymisiert] verlangte, daß am Anfang der Forderung die Einheit Deutschlands und der Frieden gestellt werden sollte, erklärte der Angeklagte, der den Vorsitz führte, sinngemäß, daß, wenn diese Forderungen erfüllt sind, der obengenannte Antrag automatisch erledigt ist. Auf dieser Sitzung wurde ein Beschluß gefasst, die Betriebsbelegschaft, die inzwischen ihre Arbeit nicht mehr aufgenommen hatte, aufzufordern, nach dem Sachsenwerk in Niedersedlitz zu gehen. Dort sollte der Alterspräsident Buchwitz sprechen. Nachdem noch einige Sicherungen in dem Betrieb veranlasst worden waren, ging der Angeklagte an der Spitze der Belegschaft zum Sachsenwerk. Als er den Hof des Sachsenwerkes [durchgestrichen: be] trat, sprach der Alterspräsident Buchwitz und nahm zur gegenwärtigen Lage Stellung. Der Redner konnte sich später, infolge der Zwischenrufe nicht mehr restlos durchsetzen. Der Angeklagte ging an das Mikrofon und gab die obengenannten Forderungen den ca. 3.000 Anwesenden Sachsenwerkern und Abus-Leuten bekannt.

Als der Alterspräsident Buchwitz bei der 2. Forderungen "Freilassung der politischen Gefangenen ", den Einwurf machte "Auch die, die in den KZ's unsere Leute totgeschlagen haben?" nahm der Angeklagte keine Notiz davon und wiederholte noch einmal durch das Mikrofon diesen Punkt. Schließlich forderte der Angeklagte die Betriebsangehörigen vom Sachsenwerk auf, ebenfalls eine Kommission zu wählen, was auf die Initiative des Angeklagten auch geschah. Beide Kommissionen wollten nun mit dem Alterspräsidenten Buchwitz in Verhandlungen treten, was der Alterspräsident in der Gegenwart der aufgeputschten Menge ablehnte. Er erklärte sich schließlich bereit, die Kommissionen in dem BGL-Zimmer zu hören. Ehe der Angeklagte mit seiner Kommission das BGL-Zimmer aufsuchte, gab er dem Kommissionsmitglied [anonymisiert] den Auftrag, die aufgestellten Forderungen an den Angehörigen eines anderen Werkes zu geben, weil der Angeklagte nicht in der Lage war, zu diesen Betriebsangehörigen persönlich zu sprechen. Weiter beauftragte der Angeklagte die [anonymisiert], an dem Demonstrationszug teilzunehmen. Der Angeklagte suchte dann mit den anderen Kommissionsmitgliedern das BGL-Zimmer auf und trug die einzelnen Punkte noch einmal dem Alterspräsidenten vor. Dieser erklärte ihm, , daß die [durchgestrichen: ersten] 2 Punkte "Rücktritt der Regierung" und "Senkung der HO-Preise" für ihn undiskutabel seien. Er erklärte sich aber schließlich bereit, die Kommission am anderen Tage früh noch einmal zu empfangen und gab ihnen auf, die Forderungen schriftlich genauestens zu formulieren. Darauf verließ der Angeklagte das Sachsenwerk und beauftragte später den Mitangeklagten Saalfrank, dem Demonstrationszug mit seinem Rad nachzufahren, [durchgestrichen: wo] um zu sehen, was aus diesem geworden ist. Ogleich der Alterspräsident bei seiner Rede auf dem Hof des Sachsenwerkes den Ausnahmezustand bekanntgegeben hatte, unternahm der Angeklagte nichts, die Abusleute von der von der gesetzeswidrigen Demonstration abzuhalten. Er ging in der VEB Abus zurück und begab sich später nach Hause.2. [anonymisiert]

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

- Abteilung

Eine selbständige Abteilung ist eine Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder einen seiner Stellvertreter direkt angeleitet und durch militärische Einzelleiter geführt wurde. Die weiter untergliederten Abteilungen prägten Linien aus (z. B. Abt. XIV; Linienprinzip) oder blieben auf die Zentrale beschränkt (z. B. Abt. X). Die eng umrissenen Zuständigkeiten mit operativer Verantwortung und Federführung orientierten sich an geheimdienstlichen Praktiken (Telefonüberwachung) oder Arbeitsfeldern (Bewaffnung, chemischer Dienst).

- Bezirksverwaltung (BV, BVfS)

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform der DDR vom Sommer 1952 wurden die fünf Länderverwaltungen für Staatssicherheit (LVfS) in 14 Bezirksverwaltungen umgebildet. Daneben bestanden die Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin und die Objektverwaltung "W" (Wismut) mit den Befugnissen einer BV. Letztere wurde 1982 als zusätzlicher Stellvertreterbereich "W" in die Struktur der BV Karl-Marx-Stadt eingegliedert.

Der Apparat der Zentrale des MfS Berlin und der der BV waren analog strukturiert und nach dem Linienprinzip organisiert. So waren die Hauptabteilung II in der Zentrale bzw. die Abteilungen II der BV für die Schwerpunkte der Spionageabwehr zuständig usw. Auf der Linie der Hauptverwaltung A waren die Abteilung XV der BV aktiv. Einige Zuständigkeiten behielt sich die Zentrale vor: so die Militärabwehr (Hauptabteilung I) und die internationalen Verbindungen (Abteilung X) oder die Arbeit des Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin (Abteilung XVII). Für einige Aufgabenstellungen wurde die Bildung bezirklicher Struktureinheiten für unnötig erachtet. So gab es in den 60er und 70er Jahren für die Abteilung XXI und das Büro der Leitung II Referenten für Koordinierung (RfK) bzw. Offiziere BdL II. Für spezifische Aufgaben gab es territorial bedingte Diensteinheiten bei einigen BV, z. B. in Leipzig ein selbständiges Referat (sR) Messe, in Rostock die Abt. Hafen.

An der Spitze der BV standen der Leiter (Chef) und zwei Stellv. Operativ. Der Stellv. für Aufklärung fungierte zugleich als Leiter der Abt. XV. Die Schaffung des Stellvertreterbereichs Operative Technik im MfS Berlin im Jahre 1986 führte in den BV zur Bildung von Stellv. für Operative Technik/Sicherstellung.

- Regime

Regime, auch Regimeverhältnisse, bezeichnet die Gesamtheit der Verhältnisse und Lebensbedingungen eines Landes oder geographischen Raumes (z. B. politische Entwicklungen, administrative Strukturen, kulturelle Besonderheiten, behördliche Sicherheitsvorkehrungen), deren Kenntnis für ein effektives und unauffälliges nachrichtendienstliches Handeln notwendig war. Mit diesen Kenntnissen sollten vor allem das IM-Netz im Westen und der grenzüberschreitende Agentenreiseverkehr geschützt werden.

So sollten IM im Westeinsatz wissen, wie die bundesdeutsche Spionageabwehr arbeitete, wie streng Meldeformalitäten in Hotels gehandhabt wurden, wie man sich als durchschnittlicher Bundesbürger verhielt usw. Die Abteilung VI der HV A hatte die Aufgabe, systematisch Informationen über das Regime im Operationsgebiet zu sammeln und in der SIRA-Teildatenbank 13 nachzuweisen.

- Staatsverbrechen

Staatsverbrechen waren im StEG/1957 (§§ 13-27) und in Kapitel 2 des StGB/1968 (§§ 96-111) beschriebene politische Straftaten, die in die Zuständigkeit des MfS als strafrechtliches Untersuchungsorgan (HA IX) fielen, weil eine staatsfeindliche Absicht und/oder eine staatsgefährdende Wirkung unterstellt wurden.

Zu den Staatsverbrechen zählten diktaturspezifisch kodifizierte "klassische" politische Straftaten wie Hochverrat und Spionagedelikte sowie als Meinungs- und Organisationsdelikte definierte Handlungen (Staatsfeindliche Hetze, Staatsfeindliche Gruppenbildung), die in demokratischen Staaten als Ausübung von Grundrechten gelten würden, außerdem unterschiedliche Handlungen oder Unterlassungen, bei denen den Tätern eine staatsfeindlich motivierte Schädigungsabsicht unterstellt wurde (Diversion, Sabotage).

Die als Staatsverbrechen bezeichneten Straftatbestände stehen überwiegend in sowjetischer Rechtstradition und gehen letztlich auf Artikel 58 des StGB der RSFSR ("Konterrevolutionäre Verbrechen") zurück. Bis Februar 1958 wurden sie von DDR-Gerichten in Ermangelung konkreter strafrechtlicher Regelungen pauschal mit Hilfe von Artikel VI der Verfassung von 1949 ("Boykott- und Kriegshetze") geahndet.

Staatsverbrechen galten als schwere Straftaten; bei einigen Tatbeständen (Hochverrat, Spionage, Terror, Diversion, Sabotage) umfasste der Strafrahmen bis 1987 auch die Todesstrafe.

- Untersuchungsvorgang (UV)

Ein Untersuchungsvorgang war eine bei einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren des MfS und ggf. dem späteren Gerichtsverfahren entstandene Akte, die den Hergang des Strafverfahrens widerspiegelt und auch häufig Informationen zur Strafvollstreckung enthält.

Untersuchungsvorgänge zeigen die offizielle wie auch die inoffizielle Ebene des Verfahrens. Sie enthalten sowohl das strafprozessual legale Material (Haftbefehl, Vernehmungsprotokolle, Anklageschrift, Verhandlungsprotokoll, Urteil u. a.) als auch Dokumente geheimpolizeilichen Charakters, etwa zu konspirativen Ermittlungsmaßnahmen operativer Abteilungen oder Berichte von Zelleninformatoren.

Ein archivierter Untersuchungsvorgang kann bis zu sieben Bestandteile umfassen: Gerichtsakte, Beiakte zur Gerichtsakte, Handakte zur Gerichtsakte, Handakte zum Ermittlungsverfahren, Beiakte zur Handakte des Ermittlungsverfahrens, manchmal auch Vollstreckungsakten und ggf. die Akte des Revisions- oder Kassationsverfahrens.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- ASt

- Anlaufstelle

- ABUS

- Ausrüstungen für Bergbau und Schwerindustrie

- Abus

- Ausrüstungen für Bergbau und Schwerindustrie

- BGL

- Betriebsgewerkschaftsleitung

- BV

- Bezirksverwaltung

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- HO

- Handelsorganisation

- KPD

- Kommunistische Partei Deutschlands

- KZ

- Konzentrationslager

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- NS

- Nationalsozialismus

- SAG

- Sowjetische Aktiengesellschaft

- SPD

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- VEB

- Volkseigener Betrieb

- AU

- archivierter Untersuchungsvorgang

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- aktuelle Seite 5

aktuelle Seite 5

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln