"Verhinderung von Reisen" unerwünschter Personen zu den Weltfestpielen der Jugend in Berlin

"Verhinderung von Reisen" unerwünschter Personen zu den Weltfestpielen der Jugend in Berlin

"Verhinderung von Reisen" unerwünschter Personen zu den Weltfestpielen der Jugend in Berlin

"Verhinderung von Reisen" unerwünschter Personen zu den Weltfestpielen der Jugend in Berlin

- Informationen

Informationen

"Verhinderung von Reisen" unerwünschter Personen zu den Weltfestpielen der Jugend in Berlin

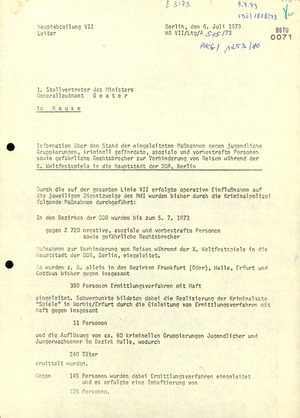

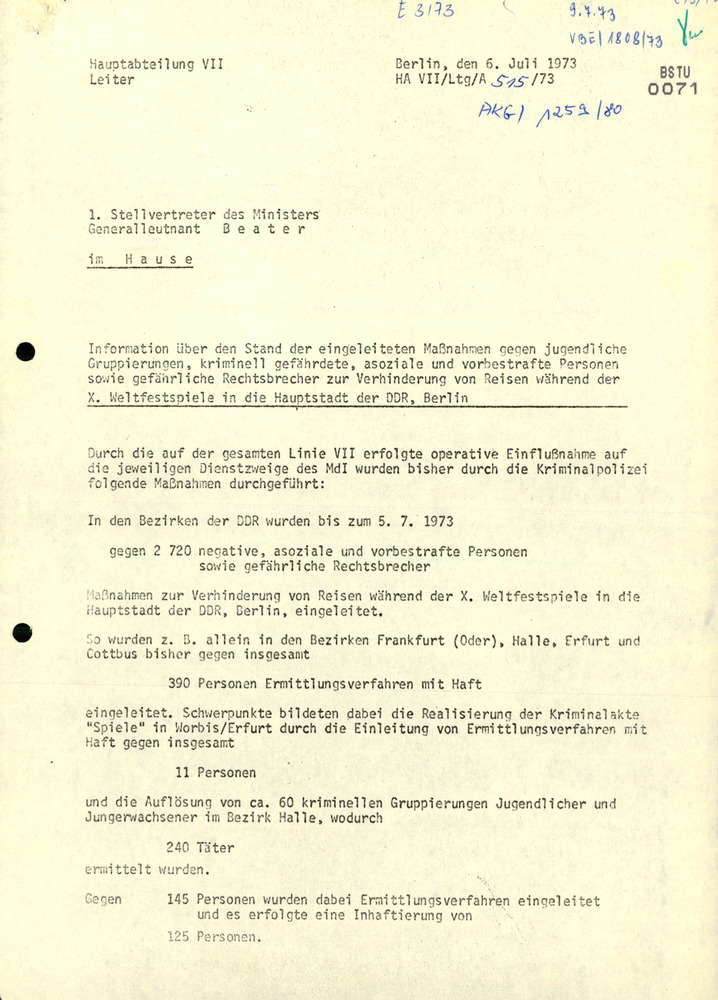

Signatur: BArch, MfS, HA XXII, Nr. 21592, Bl. 71-74

Zu den X. Weltfestspielen der Jugend lud die DDR Jugendliche aus aller Welt nach Ost-Berlin. Nicht erwünscht waren allerdings sogenannte "asoziale" und unangepasste Jugendliche, die nicht in das angestrebte Bild der DDR-Jugend passten.

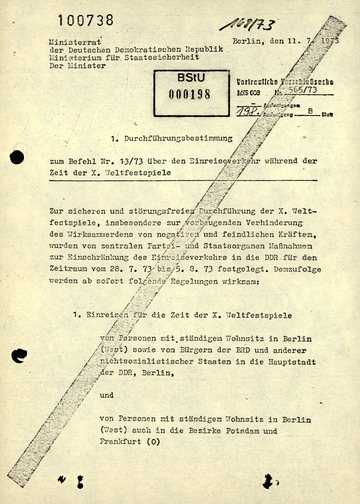

Die Spiele fanden vom 28. Juli bis zum 5. August 1973 in Ost-Berlin statt. Unter dem Motto "Für antiimperialistische Solidarität, Frieden und Freundschaft" kamen mehr als 25.000 Festival-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus 140 Ländern in die Hauptstadt der DDR, darunter auch Delegationen aus der Bundesrepublik.

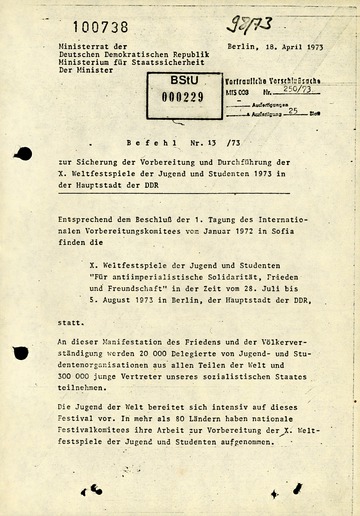

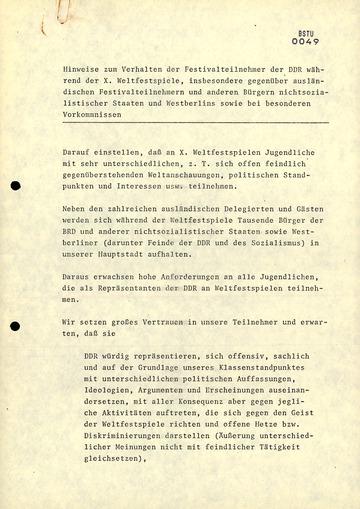

Für die SED-Führung waren die Weltfestspiele Chance und Herausforderung zugleich. Sie konnte die DDR einerseits der Welt als ein offenes und selbstbewusstes Land präsentieren, fürchtete aber den westlichen Einfluss auf die eigene Jugend.

Die Planung der Weltfestspiele lag in der Verantwortung des "nationalen Vorbereitungskomitees". Es wurde 1972 unter der Leitung des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED Erich Honecker gegründet. Die Staatssicherheit war an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung beteiligt. Die generalstabsmäßig geplante Kontrolle der Spiele lief bei der Stasi unter dem Namen Aktion "Banner".

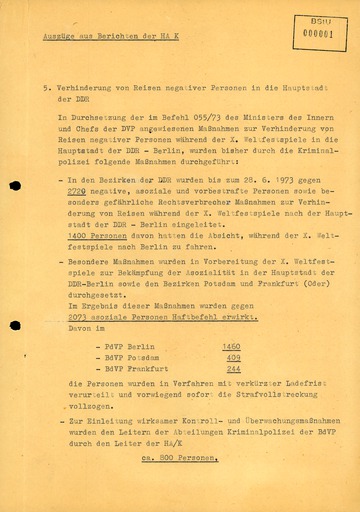

Ein Schwerpunkt war hierbei, die Anreise unerwünschter Personengruppen zu verhindern. Sogenannte "asoziale" und "negative Personen" sollten während der Weltfestspiele Ost-Berlin nicht betreten. Nichts sollte das Bild einer vorbildlichen und klassenbewussten DDR-Jugend stören, das SED und Stasi der Welt präsentieren wollten.

"Negativ" waren in den Augen der SED Menschen, die unangepasst waren und nicht den politischen Vorstellungen der Machthaber entsprachen. Wer in der DDR als "arbeitsscheu" auffiel, galt als "asozial" und konnte nach § 249 StGB der DDR bestraft werden, wobei die Strafe von Bewährungsstrafen über "Arbeitserziehung" bis hin zu Haftstrafen reichen konnte. Diesen Paragraphen nutzte die Geheimpolizei auch im Vorfeld der Weltfestspiele. Möglichst viele Personen aus Berlin, die nach § 249 verdächtig waren, wollte die Stasi zumindest für die Dauer der Weltfestspiele aus der Hauptstadt fernhalten.

Die Staatssicherheit hatte die Aufgabe, die X. Weltfestspiele als Großveranstaltung abzusichern. Noch unter dem Eindruck des Attentats während der Olympischen Spiele 1972 in München waren die im Vorfeld durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen beträchtlich.

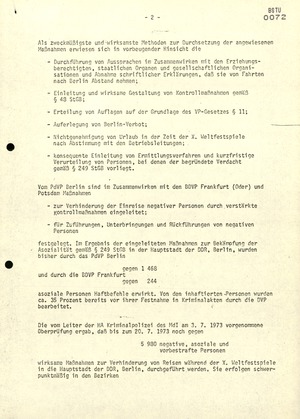

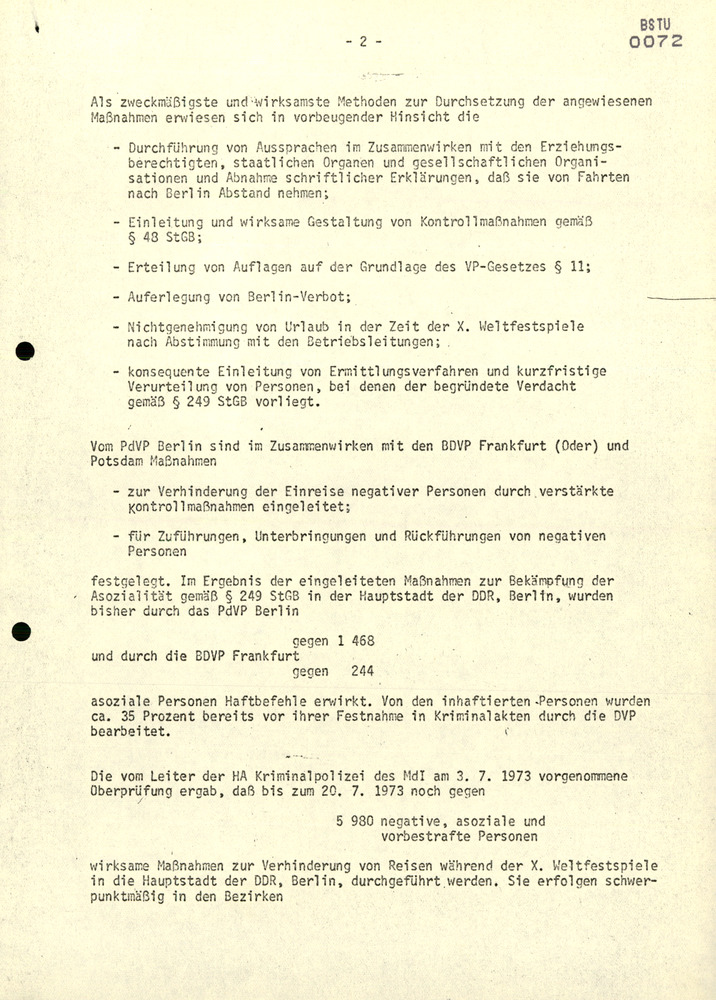

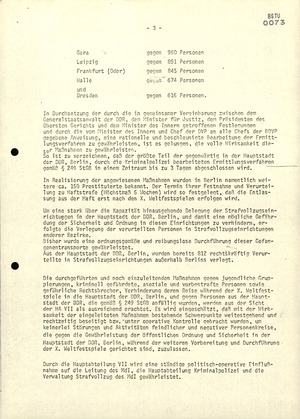

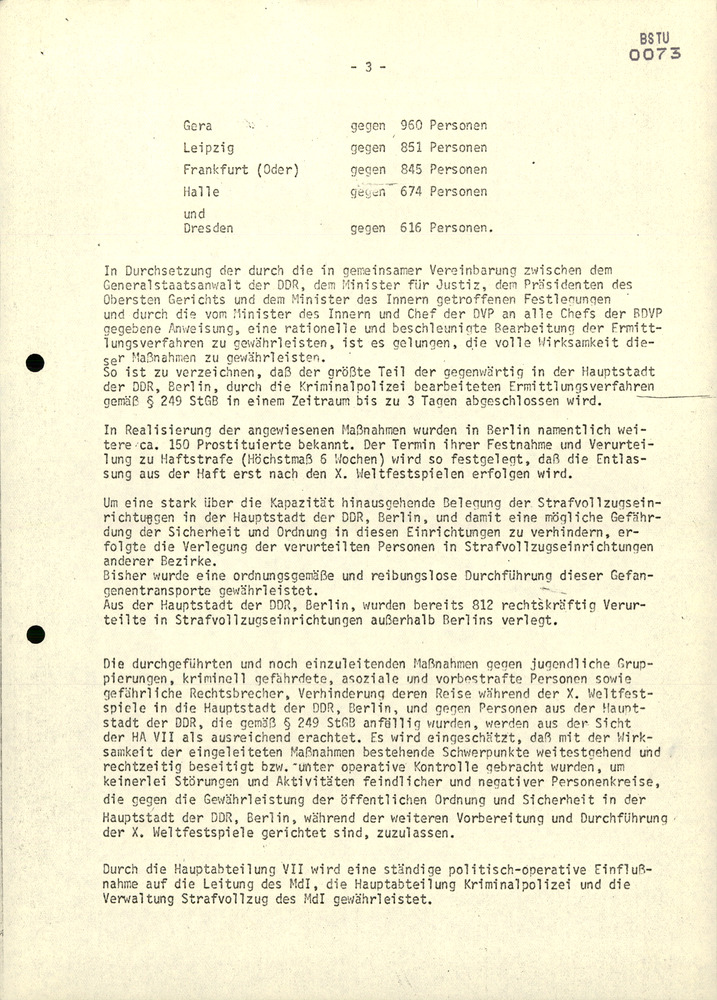

Joachim Büchner, Leiter der Hauptabteilung VII, informierte am 6. Juli 1973 den Stellvertretenden Minister für Staatssicherheit, Bruno Beater, über den Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen. So wären bis zum 5. Juli Reisen nach Berlin von 2.720 Personen verhindert worden. Aus dem Dokument geht nicht hervor, welche der "negativen" Personen aus rein sicherheitsrelevanten Gründen während der Spiele aus der Hauptstadt ferngehalten werden sollten, weil sie tatsächlich vorbestraft oder kriminell auffällig waren. Auch politisch unerwünschte Personen konnten auf diesem Weg von dem international beachteten Festival verbannt werden.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Hauptabteilung VII

- Datum:

- 6.7.1973

- Rechte:

- BArch

- Transkript

Transkript

In der Hauptstadt der DDR, Berlin, erfolgt die weitere Realisierung der Maßnahmen im engen Zusammenwirken mit der Verwaltung für Staatssicherheit Groß-Berlin und den Kreisdienststellen des MfS.

[Unterschrift]

Büchner

Oberst- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

Hauptabteilung VII (Ministerium des Innern, Deutsche Volkspolizei)

Die Hauptabteilung VII und die ihr zugeordnete Linie VII waren für das Ministerium des Innern (MdI) und die ihm nachgeordneten Bereiche zuständig, d.h. für die Kriminalpolizei (insbesondere deren Arbeitsrichtung I/K I), die Schutz-, Verkehrs- und Bereitschaftspolizei, die Kampfgruppen, den Betriebsschutz, den Strafvollzug, das Pass- und Meldewesen, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, das Zentrale Aufnahmeheim in Röntgental, das Archivwesen, Geodäsie und Kartographie sowie die Politische Verwaltung des MdI, die medizinischen Einrichtungen der Volkspolizei und die Bereiche Innere Angelegenheiten der staatlichen Verwaltungen.

Zum Teil reichte der Verantwortungsbereich der Hauptabteilung bzw. Linie VII über das MdI hinaus, so etwa gegenüber der Zivilverteidigung, die seit 1977 dem MfNV unterstand. Andere nachgeordnete Bereiche des MdI wurden indes aus fachlichen Gründen von anderen Diensteinheiten der Staatssicherheit abgesichert, so etwa die Arbeitsrichtung Observation der Kriminalpolizei (I/U) (durch die Hauptabteilung VIII), das Wachkommando Missionsschutz (durch die HA II) oder die Transport- und Wasserschutzpolizei (durch die HA XIX).

Gegenüber den Kampfgruppen sowie den lokalen Abteilungen Innere Angelegenheiten teilte sich die Linie VII die Zuständigkeit mit anderen Diensteinheiten. Die Abteilung VII der Verwaltung Groß-Berlin war zeitweise auch für die "Bearbeitung" der Polizei von Westberlin zuständig.

Gleichwohl fungierte die Linie VII als Generalbevollmächtigter des Mielke-Imperiums gegenüber der Volkspolizei. Hatte sie in den 50er Jahren vor allem gegen auffällige Volkspolizisten ermittelt sowie vermutete Spionage aufgedeckt, durchleuchtete sie die Polizei in den späteren Jahren immer stärker prophylaktisch, knüpfte ein weites Netz von Zuträgern im dienstlichen wie im privaten Bereich der Volkspolizisten und beeinflusste auch zunehmend die fachlichen Entscheidungen auf Leitungsebene.

Verfügte die Abteilungen VII im MfS 1958 über 38 Mitarbeiter in drei Referaten, so wurde sie im Folgejahr zur HA aufgewertet und wuchs bis 1989 auf 319 hauptamtliche Geheimpolizisten in acht Abteilungen an. Hinzu kamen 510 Mitarbeiter in den Abteilungen VII der BV sowie 264 sogenannte Abwehroffiziere Volkspolizei, seit 1981 der verlängerte Arm der Linie VII in den KD.

- Kreisdienststelle (KD)

Die Kreisdienststellen waren neben den Objektdienststellen die territorial zuständigen Diensteinheiten. Sie waren entsprechend den regionalen Gegebenheiten unterschiedlich strukturiert und personell ausgestattet. Einige verfügten über ein Referat zur komplexen Spionageabwehr oder zur Sicherung der Volkswirtschaft und andere nur über spezialisierte Mitarbeiter in diesen Bereichen. Ihre Aufgaben waren die Kontrolle der Wirtschaft, des Verkehrswesens, des Staatsapparates, des Gesundheitswesens, der kulturellen Einrichtungen, der Volksbildung, ggf. von Einrichtungen des Hoch- und Fachschulwesens, wissenschaftlich-technischer Einrichtungen sowie die Überwachung besonders interessierender Personenkreise.

Die Kreisdienststellen waren maßgeblich an den Genehmigungsverfahren für dienstliche bzw. private Auslandsreisen beteiligt, führten Sicherheitsüberprüfungen durch und erstellten Stimmungs- und Lageberichte. Zur Realisierung der Aufgaben bedurfte es einer engen Zusammenarbeit mit den Partnern des POZW, insbesondere mit der Volkspolizei, den Räten und anderen Einrichtungen der Kreise. Die Kreisdienststellen unterhielten ständige Verbindungen zu den SED Kreisleitungen. Zwei Drittel der hauptamtlichen Mitarbeiter der Kreisdienststellen waren operativ tätig. Die Kreisdienststellen führten 50 Prozent der IM und bearbeiteten etwa 60 Prozent der OV zu einzelnen Personen oder Gruppen.

Die Kreisdienststellen gliederten sich in 2 bis 16 Fachreferate sowie das Referat Auswertung und Information (ZAIG) und die Wache/Militärische Sicherungsgruppe. In jeder Kreisdienststelle gab es einen Offizier, der teilweise oder ganz (IM-führender Mitarbeiter/XV) für die Belange der HV A vor Ort zuständig war.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- BArch

- Bundesarchiv

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- HA

- Hauptabteilung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- StGB

- Strafgesetzbuch

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- aktuelle Seite 4

aktuelle Seite 4