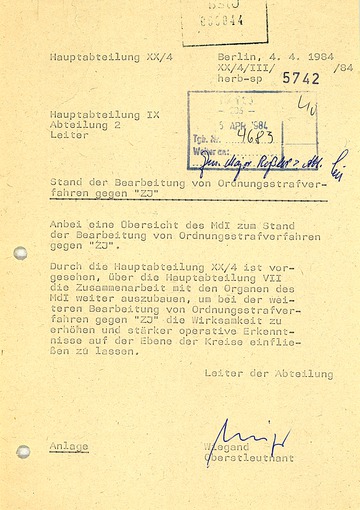

Seit 1950 waren die Zeugen Jehovas in der DDR verboten und mussten im Untergrund agieren. Statt langer Haftstrafen wurden in den späteren Jahren meist Ordnungsstrafen verhängt. Eine Übersicht aus dem Jahr 1983 vermittelt einen Eindruck vom Ausmaß.

Dokument, 3 Seiten

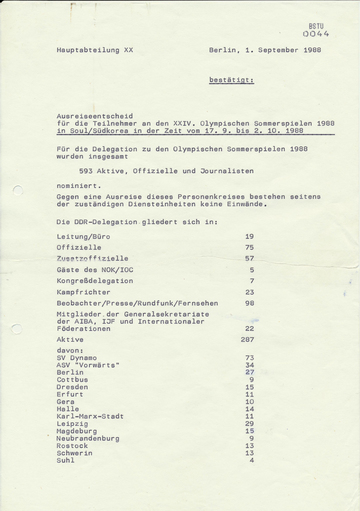

Bevor die DDR-Delegation zu den Olympischen Spielen nach Seoul aufbrechen konnte, erstellte das MfS einen „Ausreiseentscheid“ für alle Teilnehmer. Gegen die ausgewählten 593 Personen erhoben die zuständigen Abteilungen des MfS „keine Einwände“.

Dokument, 2 Seiten

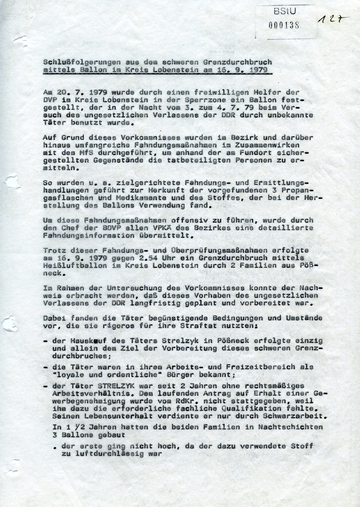

Mit einem selbstgebauten Ballon gelang zwei Familien im im September 1979 die Flucht aus der DDR. Die Staatssicherheit war den "Tätern" auf der Spur gewesen, konnte die Flucht aber nicht verhindern.

Dokument, 3 Seiten

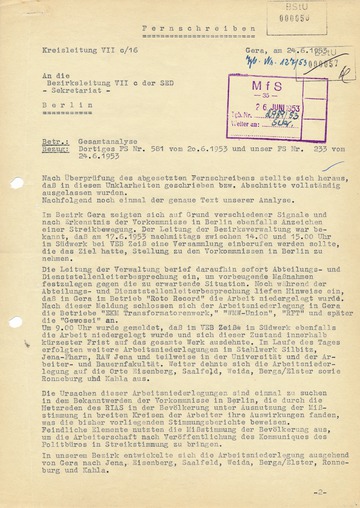

Wie in vielen anderen Städten der DDR, kam es am 17. Juni 1953 auch in Gera zu Aufständen. Eine "Gesamtanalyse" der SED-Kreisleitung der Staatssicherheit gibt Aufschluss über die Entwicklung des Volksaufstands in Gera und das staatliche Vorgehen gegen die Streikenden.

Dokument, 4 Seiten

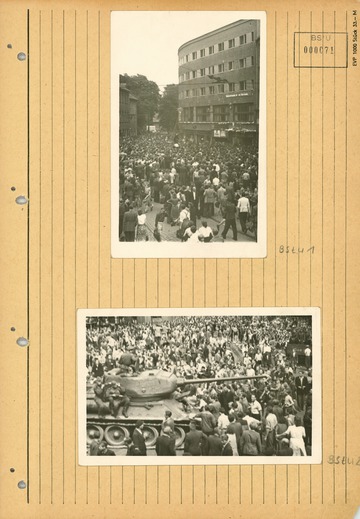

In Jena beteiligten sich Menschen aus der breiten Bevölkerung am Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Die Demonstranten stürmten dabei die Untersuchungshaftanstalt der Volkspolizei und eine Dienststelle der Staatssicherheit.

5 Fotografien

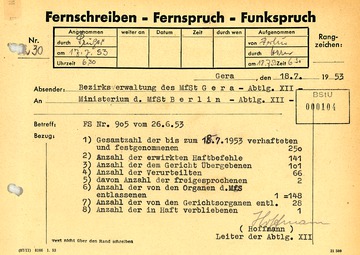

Wie in vielen anderen Städten der DDR kam es am 17. Juni 1953 auch in Gera zu Aufständen. Mobilisiert durch die Arbeiter der Geraer Betriebe strömten zehntausende Demonstranten in die Innenstadt und besetzten öffentliche Gebäude, wie Rathaus und Bezirks- und Kreisleitung der SED. Einen Monat später vermeldete die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit in Gera der Zentrale in Berlin die Anzahl der verhafteten Personen.

Dokument, 1 Seite

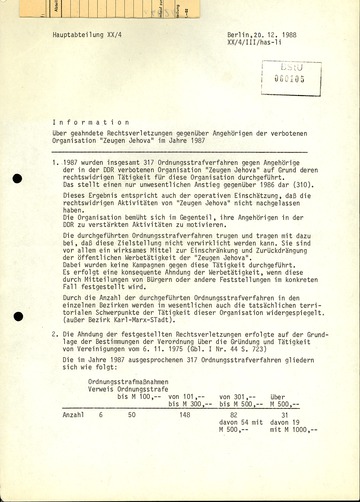

Seit 1950 waren die Zeugen Jehovas in der DDR verboten und mussten im Untergrund agieren. Statt langer Haftstrafen wurden in den späteren Jahren meist Ordnungsstrafen verhängt – die der Bericht aus dem Jahre 1987 auflistet.

Dokument, 3 Seiten

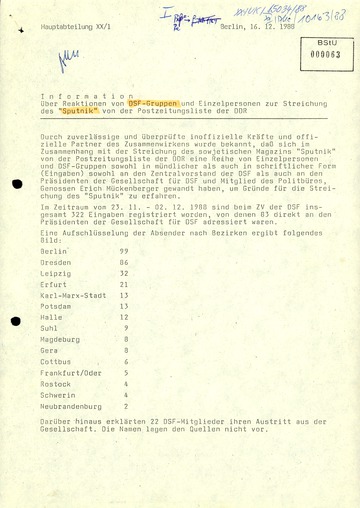

Nach dem "Sputnik"-Verbot 1988 erhoben sich viele kritische Stimmen, auch aus der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF), die für die Vermittlung der russischen Kultur und Gesellschaft zuständigen Massenorganisation in der DDR. Die Eingaben ihrer Mitglieder wurden von der Stasi gesammelt und inhaltlich ausgewertet.

Dokument, 4 Seiten

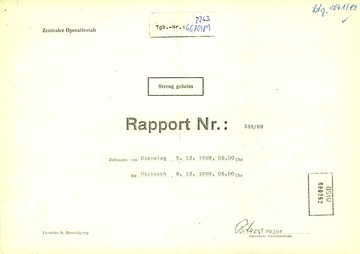

Am 4. und 5. Dezember 1989 besetzten mutige Bürgerinnen und Bürger etliche Bezirks- und Kreisämter des neu gegründeten Amts für Nationale Sicherheit. Vorausgegangen waren Gerüchte über die Vernichtung von Akten. Über die Entwicklung am darauf folgenden Tag berichtete der Zentrale Operativstab des AfNS.

Dokument, 6 Seiten

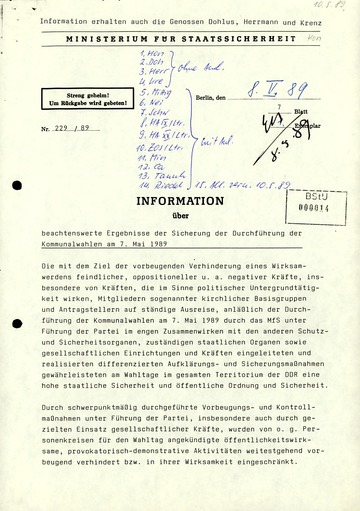

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 deckten Bürgerrechtsgruppen Wahlbetrug auf. Bereits im Vorfeld forderten sie freie, demokratische Wahlen und riefen dazu auf, mit "Nein" zu stimmen oder die Stimmabgabe zu verweigern. Das Ministerium für Staatssicherheit konnte die oppositionellen Aktivitäten trotz Kontrollen und Festnahmen nicht verhindern.

Dokument, 11 Seiten

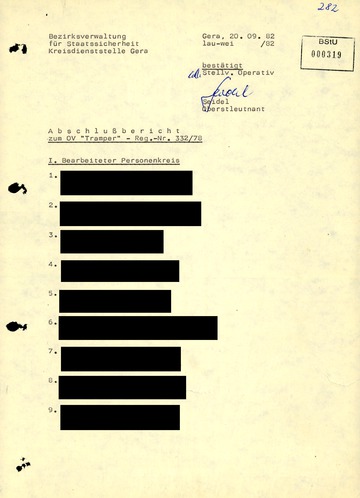

Mit einer Reihe von Schikanen löste die Stasi Ende der 1970er Jahre eine Jugendgruppe auf. Ein politisches Programm hatten die "Tramper" nicht, wie die Stasi selbst feststellte.

Dokument, 8 Seiten

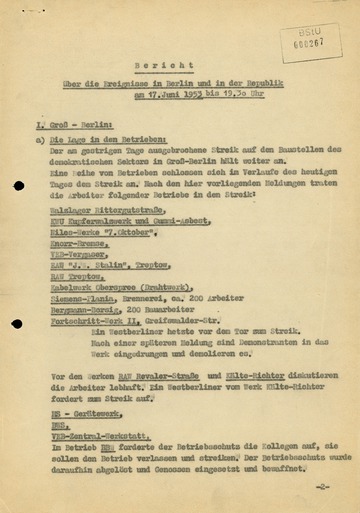

Zusammenfassender Bericht vom 17. Juni 1953 über die Ereignisse in Berlin und den übrigen Bezirken in der DDR. Die Stasi schilderte darin den Verlauf der Entwicklungen des Aufstandes. Außerdem informierte sie über die Erstürmung von öffentlichen Gebäuden, wie Gefängnissen, SED-Bezirksleitungen und MfS-Kreisdienststellen.

Dokument, 15 Seiten