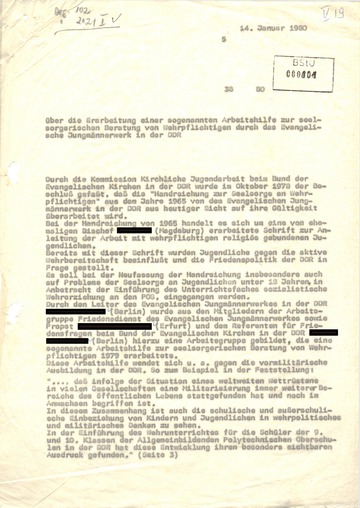

Seit 1962 gab es in der DDR die allgemeine Wehrpflicht, zwei Jahre später auch einen Ersatzdienst - die Bausoldaten. Dass diese Möglichkeit nicht zu viele junge Männer wahrnahmen, dafür sorgte auch die Stasi.

Dokument, 5 Seiten

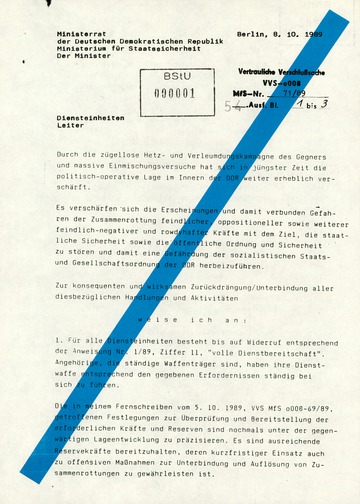

Im Oktober 1989 spitzte sich die politische Krise in der DDR zu, während sich die Machthaber zum 40. Jahrestag der Staatsgründung selbst feierten. Stasi-Chef Erich Mielke wies die Leiter der Diensteinheiten sich auf härtere Auseinandersetzungen vorzubereiten.

Dokument, 6 Seiten

Videoaufnahme der Abteilung VIII der Bezirksverwaltung (BV) Leipzig. Die Linie VIII, von der Hauptabteilung bis zu den Abteilungen in den BV, führte im Auftrag anderer Diensteinheiten des MfS Beobachtungen und Ermittlungen durch.

Video, 3 Minuten, 53 Sekunden

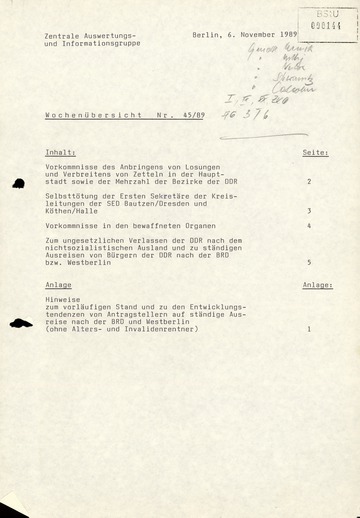

Nahezu 200.000 Menschen versammelten sich am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz und forderten demokratische Reformen in der DDR. Unterdessen informierte der vorliegende Wochenbericht die MfS-Führung über den Selbstmord zweier Parteifunktionäre.

Dokument, 11 Seiten

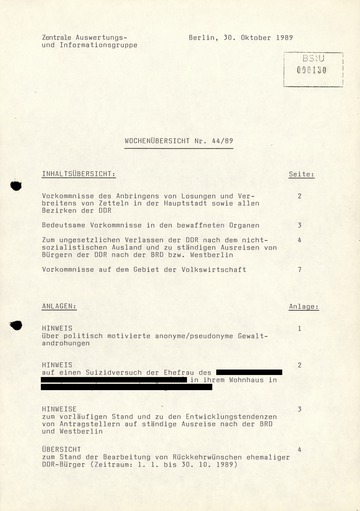

Der Wochenbericht an die MfS- und SED-Führung für den Zeitraum vom 24. bis zum 30. Oktober 1989 deutete weitreichende politische Umwälzungen an. Die Volkskammer wählte Egon Krenz als Nachfolger für den zurückgetretenen Erich Honecker. Zentrales Thema des Berichtes war darüber hinaus die Ausreise tausender Bürger aus der DDR.

Dokument, 14 Seiten

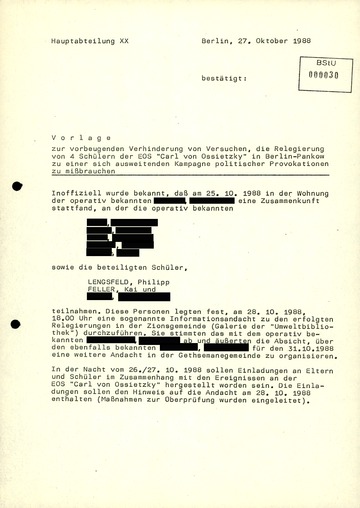

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. In vielen evangelischen Gemeinden fanden Fürbittgottesdienste und öffentliche Veranstaltungen statt. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) versuchte diese zu verhindern und überwachte gezielt bekannte Oppositionelle.

Dokument, 3 Seiten

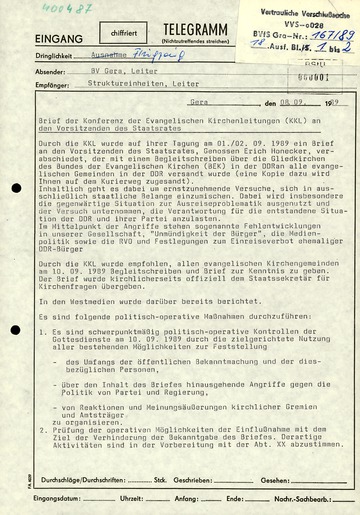

Im Verlauf des Jahres 1989 geriet das SED-Regime in der DDR immer weiter unter Druck. Immer mehr Menschen waren mit den Verhältnissen unzufrieden. Sie wollten die DDR entweder verlassen oder versuchten, das Land zu reformieren und die Politik aktiv mitzugestalten. Die Leitung der evangelischen Kirche war wegen der Fluchtwelle in großer Sorge. In einem Schreiben an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker forderte sie deshalb einen offenen Dialog über die Fluchtursachen.

Dokument, 6 Seiten

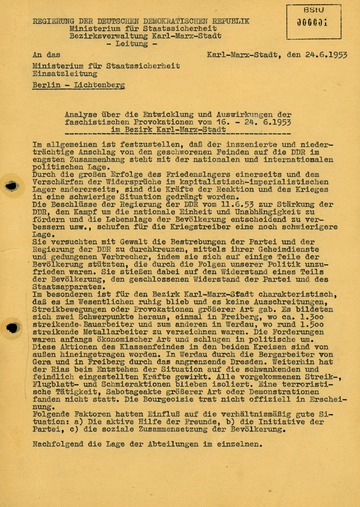

Die Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Karl-Marx-Stadt dokumentierte die Ereignisse in ihrem Bezirk während des Volksaufstands vom 17. Juni 1953. Im Vergleich zu anderen Bezirken verzeichnete die Staatssicherheit hier weitaus weniger Streiks und Demonstrationen.

Dokument, 74 Seiten

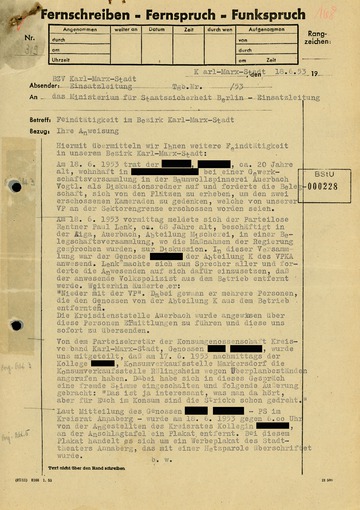

Während des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 kam es im Bezirk Karl-Marx-Stadt zu vergleichsweise wenig Streiks und Demonstrationen. "Feindtätigkeit" im Bezirk wurde per Fernschreiben an die Stasi-Zentrale in Berlin übermittelt.

Dokument, 4 Seiten

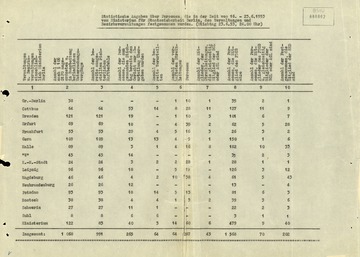

Nach dem Volksaufstand folgte die Verhaftungswelle. Die Stasi notierte die Zahl der Inhaftierten in einer statistischen Erhebung.

Dokument, 1 Seite

In einer Dienstbesprechung Ende August 1989 fragte Mielke einen seiner Generäle, ob etwa "morgen der 17. Juni ausbricht".

Dokument, 79 Seiten

In Dresden kam es seit dem 3. Oktober 1989 zu heftigen Zusammenstößen zwischen Ausreisewilligen und Volkspolizei. Mithilfe der Kirchen entstand schließlich ein Dialog zwischen Demonstranten und Staatsmacht. Der Chef der Staatssicherheit in Dresden, Horst Böhm, berichtete von den "Informationsveranstaltungen" dazu, die am 9. Oktober stattfanden.

Dokument, 6 Seiten