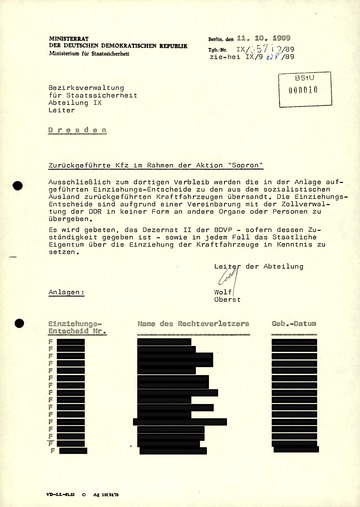

Am 19. August 1989 veranstalteten das Ungarische Demokratische Forum und die Paneuropa-Union ein Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze, um für den Abbau der Grenzanlagen und für ein geeintes Europa zu demonstrieren. Dabei kam es zu einer kurzen symbolischen Grenzöffnung. Einige hundert DDR-Bürger nutzten diese Möglichkeit, um über die Grenze in das österreichische St. Margareten zu gelangen. Der Stasi blieb nur die Rückführung der verlassen PKW der Geflüchteten.

Dokument, 1 Seite

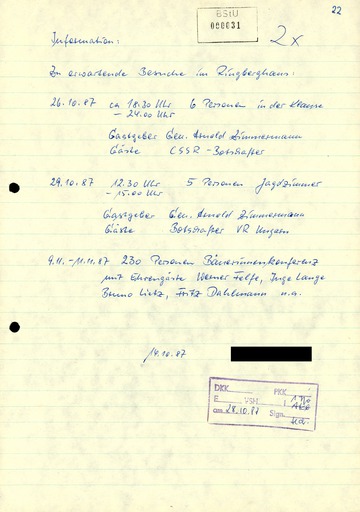

Das 1979 eröffnete Ringberghaus in Suhl war sowohl Ferienheim als auch Versammlungs- und Tagungsort. So besuchten auch regelmäßig ranghohe Vertreterinnen und Vertreter der SED, wie Inge Lange und Werner Felfe den Ringberg. Inoffizielle Mitarbeiter informierten die Staatssicherheit über anstehende Besuche und Veranstaltungen im Ringberghaus.

Dokument, 1 Seite

Im Sommer 1989 ergab sich für ausreisewillige DDR-Bürger eine einmalige Chance zur Flucht. Beim Paneuropäischen Picknick in Sopron (Ungarn) wurde für kurze Zeit die Grenze zu Österreich geöffnet. Die Flüchtlinge ließen ihre Fahrzeuge zurück. Die Stasi musste nun klären, welche Halter geflüchtet waren und den Rücktransport der verlassenen Fahrzeuge zu organisieren.

3 Fotografien

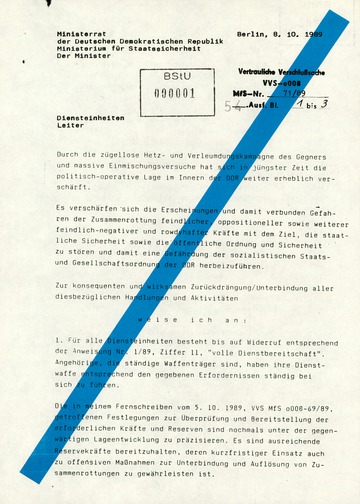

Im Oktober 1989 spitzte sich die politische Krise in der DDR zu, während sich die Machthaber zum 40. Jahrestag der Staatsgründung selbst feierten. Stasi-Chef Erich Mielke wies die Leiter der Diensteinheiten sich auf härtere Auseinandersetzungen vorzubereiten.

Dokument, 6 Seiten

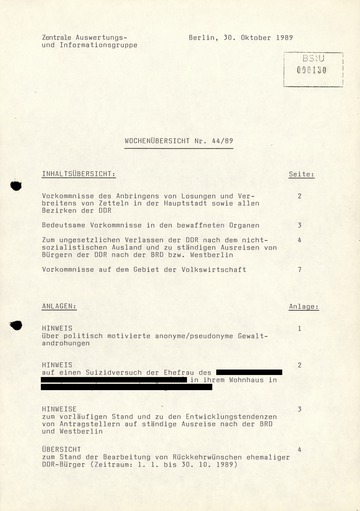

Der Wochenbericht an die MfS- und SED-Führung für den Zeitraum vom 24. bis zum 30. Oktober 1989 deutete weitreichende politische Umwälzungen an. Die Volkskammer wählte Egon Krenz als Nachfolger für den zurückgetretenen Erich Honecker. Zentrales Thema des Berichtes war darüber hinaus die Ausreise tausender Bürger aus der DDR.

Dokument, 14 Seiten

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. Der Erste Sekretär des FDJ-Zentralrats gab den Bezirksleitungen der FDJ Argumentationshilfen an die Hand. Damit sollten diese die verhängten Schulstrafen an der Ossietzky-Schule in den Gruppen der Jugendorganisation verteidigen.

Dokument, 8 Seiten

Am 23. Oktober 1956 forderten Studenten der Budapester Universitäten auf einer Großdemonstration bürgerliche Freiheitsrechte, ein parlamentarisches Regierungssystem und nationale Unabhängigkeit. Sie bekundeten damit ihre Sympathie für einen Arbeiteraufstand in Polen drei Monate zuvor. Zudem verlangten die Demonstranten die Rückkehr von Imre Nagy als Ministerpräsident. Er hatte das Land von 1953 bis 1955 regiert und dabei einige Reformen angestoßen.

10 Fotografien

Im November 1956 verfolgte die Stasi mehrere DDR-Bürger, weil sie eine schwarze Fahne gehisst hatten. Damit hatten die Männer ihre Solidarität mit den Aufständischen in Ungarn ausdrücken wollen.

3 Fotografien

Im November 1956 verfolgte die Stasi mehrere DDR-Bürger, weil sie eine schwarze Fahne gehisst hatten. Damit hatten die Männer ihre Solidarität mit den Aufständischen in Ungarn ausdrücken wollen.

Dokument, 1 Seite

Im November 1956 ermittelte die Stasi gegen einen Arbeiter aus West-Berlin, weil er an einer Solidaritätsdemonstration für den Volksaufstand in Ungarn teilgenommen hatte

Dokument, 2 Seiten

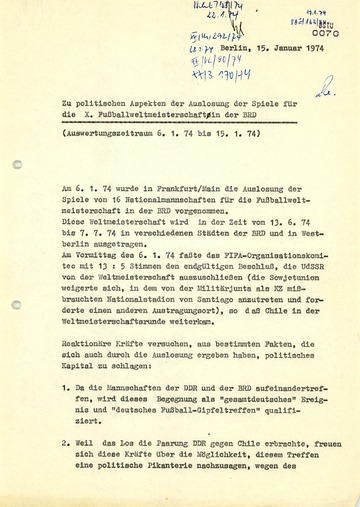

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 trafen das erste Mal die Mannschaften der DDR und der Bundesrepublik aufeinander. Die politische Dimension dieser Begegnung war nicht zu unterschätzen.

Dokument, 7 Seiten

RAF und Stasi verbanden eine gewisse ideologische Nähe und derselbe Gegner. Zaghaft loteten beide Seiten Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus. Letztlich blieb es jedoch beim Flirt: Die RAF musste einsehen, dass die DDR zu offener Unterstützung nicht bereit war. Die Stasi hingegen erkannte, dass die RAF sich kaum instrumentalisieren ließ.