Die Kirchen gerieten nicht selten unter Verdacht, gegen die politischen Verhältnisse in der DDR zu opponieren. Das lag an ihrer weitgehenden Eigenständigkeit, an der christlichen Botschaft, die von den kommunistischen Ideologen als konkurrierendes Sinn- und Erklärungsangebot abgelehnt wurde, sowie an ihrem Beharren auf Mitsprache und Gestaltungsanspruch in gesellschaftlichen Fragen. Im Auftrag der SED wurde daher das MfS tätig, um die von den Kirchen ausgehenden vermeintlichen und tatsächlichen Gefahren für das politisch-ideologische System der DDR abzuwehren.

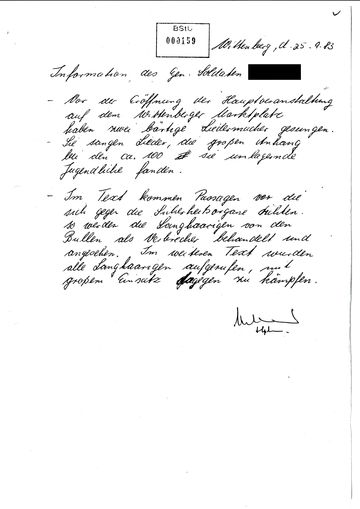

Die Hauptveranstaltung des Wittenberger Kirchentages 1983 wurde auch weiträumig von NVA-Soldaten abgesichert. Einer von ihnen berichtete der Stasi über den unangemeldeten Auftritt "zwei[er] bärtig[er] Liedermacher".

Dokument, 1 Seite

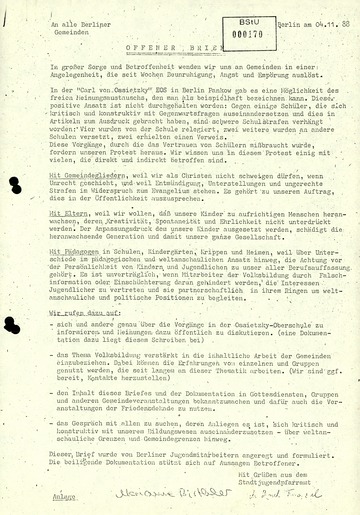

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. Insbesondere die evangelische Kirche setzte sich für einen öffentlichen Diskurs über die an der Ossietzky-Schule verhängten Schulstrafen ein.

Dokument, 1 Seite

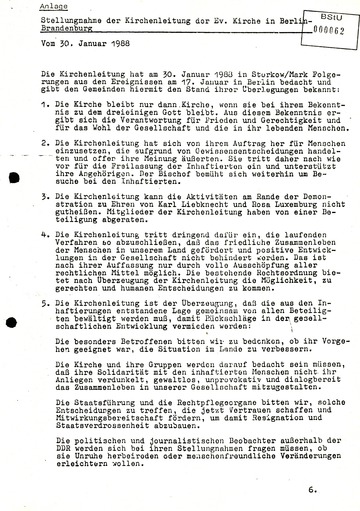

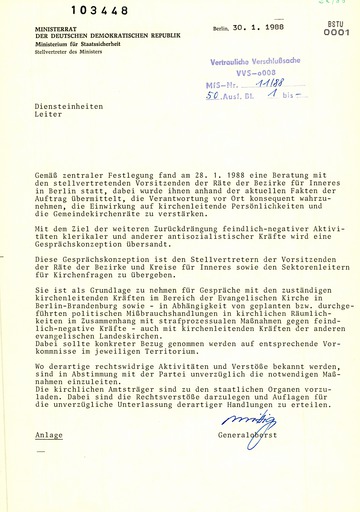

Bei der "Kampfdemonstration" am 17. Januar 1988 anlässlich des 69. Jahrestages der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wollten auch Ausreisewillige und Bürgerrechtler teilnehmen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Staatssicherheit reagierte mit Drohungen, Versprechungen und Ausweisungen.

Dokument, 2 Seiten

Bei der "Kampfdemonstration" am 17. Januar 1988 anlässlich des 69. Jahrestages der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wollten auch Ausreisewillige und Bürgerrechtler teilnehmen, um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Danach geriet zunehmend die evangelische Kirche ins Visier von SED und Stasi, da sie sich mehrmals für die Opfer staatlicher Repressionen eingesetzt hatte.

Dokument, 4 Seiten

1987 trafen sich junge Christen in Ost-Berlin, um einen "Kirchentag von unten" abzuhalten. Sie kritisierten die in ihren Augen zu staatsnahe Haltung der Kirche. Die Stasi war mit dabei und dokumentierte das Geschehen.

7 Fotografien

Um besser gegen unliebsame Meinungsäußerungen vorgehen zu können, stellte die Staatssicherheit Überlegungen an, welche Handlungsmöglichkeiten ihr das Volkspolizeigesetz boten.

Dokument, 12 Seiten

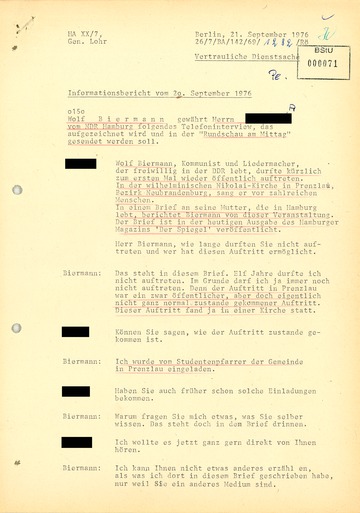

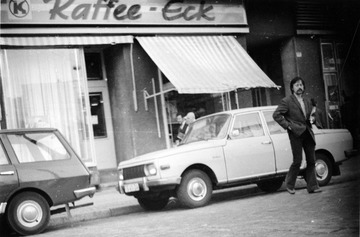

Nach elf Jahren Auftrittsverbot ergab sich für Wolf Biermann 1976 die Möglichkeit, in der Prenzlauer Nikolaikirche aufzutreten. Danach verfasste der Liedermacher einen offenen Brief und gab dem NDR ein Telefoninterview, das die Stasi mitschrieb.

Dokument, 7 Seiten

Die Biographie Wolf Biermanns schien zunächst wie gemacht für ein Leben in der DDR. Der Sohn aus einer kommunistischen Arbeiterfamilie siedelte 1953 in die DDR über. Mit seinen Liedern und Gedichten eckte er dort allerdings schnell an. Die SED belegte ihn mit einem Auftrittsverbot, ließ ihn durch die Stasi überwachen, schränkte seinen Bewegungsraum ein und bürgerte ihn 1976 hinterrücks wieder aus.

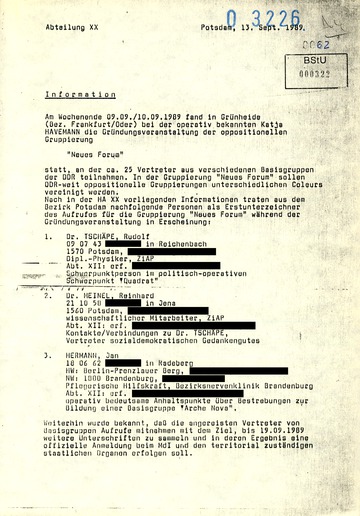

Im Verlauf des Jahres 1989 geriet das SED-Regime in der DDR weiter unter Druck. Immer mehr Menschen waren mit den Verhältnissen unzufrieden. Sie wollten die DDR entweder verlassen oder versuchten, das Land zu reformieren und die Politik aktiv mitzugestalten. Vom 9. bis 10. September wurde mit dem Neuen Forum in Grünheide bei Berlin eine Bürgerrechtsinitiative gegründet, die sich nun auch außerhalb des kirchlichen Schutzraumes für eine Umgestaltung der DDR-Gesellschaft einsetzte.

Dokument, 2 Seiten

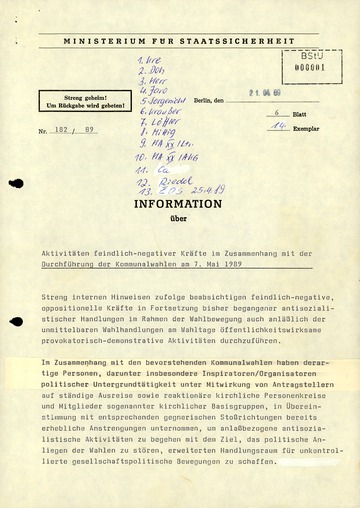

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bereits im Vorfeld forderten sie freie, demokratische Wahlen und riefen dazu auf, mit "Nein" zu stimmen oder die Stimmabgabe zu verweigern. Die Staatssicherheit informierte das SED-Politbüro über diese Aktivitäten.

Dokument, 7 Seiten

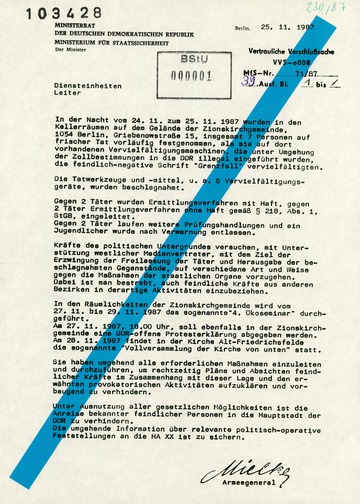

In der Nacht zum 25. November 1987 durchsuchten Stasi und DDR-Staatsanwaltschaft die sogenannte "Umwelt-Bibliothek" in der Zionskirche im Prenzlauer Berg und versuchten so ein Zentrum von Andersdenkenden auszuschalten. Die Aktion „Falle“ misslang jedoch und wurde für die Stasi zum Fiasko.

Dokument, 3 Seiten

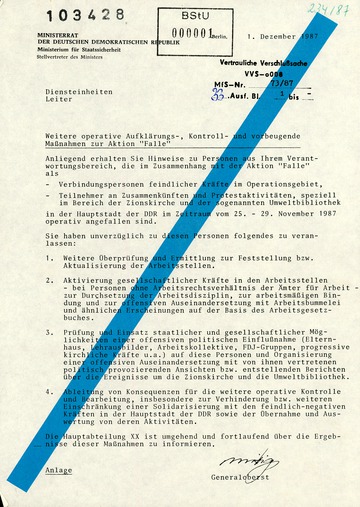

Der Stellvertretende Minister für Staatssicherheit, Rudi Mittig, veranlasste nach der erfolglosen Stasi-Razzia in der Umweltbibliothek weitere Ermittlungen gegen Personen aus dem Umfeld der Zionskirche.

Dokument, 1 Seite