1974 nahm die DDR das erste Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Die Teilnahme barg direkt politischen Sprengstoff: Das Turnier fand ausgerechnet in der Bundesrepublik statt, in der Vorrunde spielte die DDR gegen die favorisierte westdeutsche Mannschaft. Das alles warf zahlreiche politische Fragen für die SED-Diktatur auf – die Stasi sollte das Turnier "absichern" und politische Risiken für die DDR entschärfen.

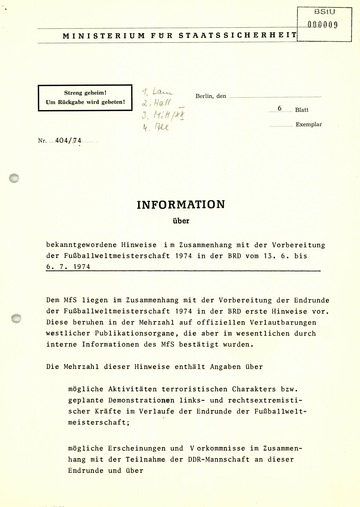

Die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 war begleitet von Terrordrohungen. Die Stasi behielt die Lage genau im Auge – auch um schnell auf eine mögliche Bedrohung der DDR-Mannschaft reagieren zu können.

Dokument, 6 Seiten

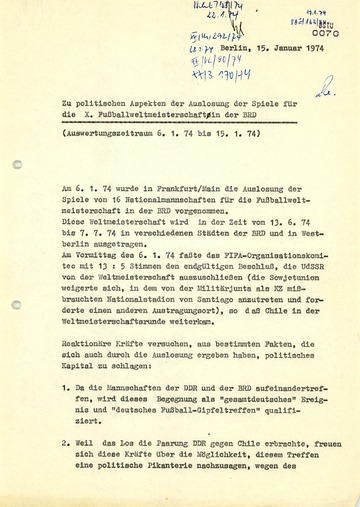

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 trafen das erste Mal die Mannschaften der DDR und der Bundesrepublik aufeinander. Die politische Dimension dieser Begegnung war nicht zu unterschätzen.

Dokument, 7 Seiten

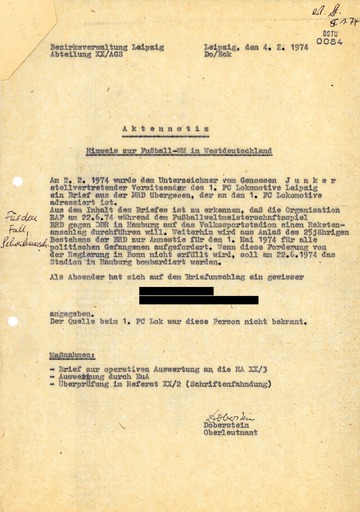

Die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 war begleitet von Terrordrohungen. Vor allem Attentate der RAF wurde von den Sicherheitsbehörden befürchtet.

Dokument, 2 Seiten

Die Olympischen Spiele 1972 standen ganz im Zeichen der Entspannungspolitik und boten der DDR eine große Chance. Denn seit Jahren hatte die Bundesrepublik bei vielen großen Sportveranstaltungen eine eigenständige DDR-Delegation verhindert. Bei den Spielen in München führten die DDR-Athleten nun erstmals eine eigene Fahne und hörten bei den Siegerehrungen ihre eigene Hymne. So konnte die SED-Führung der Welt eine erfolgreiche DDR präsentieren. Das Ministerium für Staatssicherheit sicherte dies ab.

RAF und Stasi verbanden eine gewisse ideologische Nähe und derselbe Gegner. Zaghaft loteten beide Seiten Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus. Letztlich blieb es jedoch beim Flirt: Die RAF musste einsehen, dass die DDR zu offener Unterstützung nicht bereit war. Die Stasi hingegen erkannte, dass die RAF sich kaum instrumentalisieren ließ.