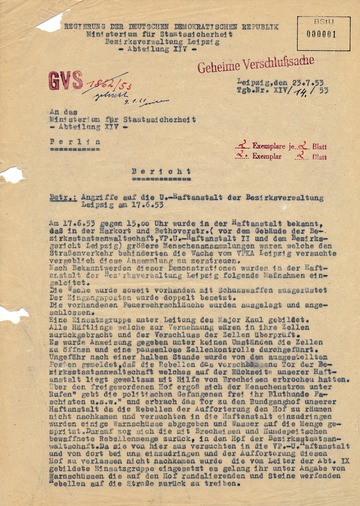

Auch in Leipzig kam es während der Ereignisse vom 17. Juni 1953 zu Versuchen, politische Gefangene zu befreien. Die Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Leipzig berichtete der Stasi-Zentrale in Berlin von dem Sturm auf die Untersuchungshaftanstalt an der Beethovenstraße.

Dokument, 2 Seiten

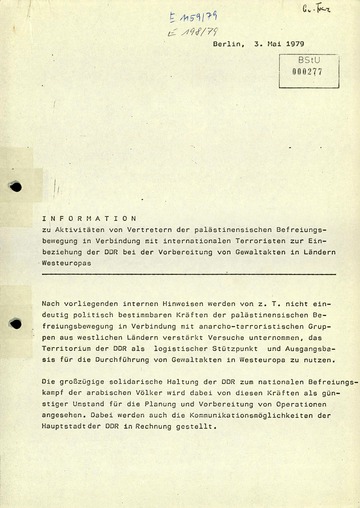

In einer "Information" aus dem Mai 1979 beschrieb die Stasi Verbindungen der palästinensischen Befreiungsbewegung (PLO) zu international gesuchten Terroristen, die Anschläge in Westeuropa planten. Die Täter versuchten dabei die DDR als sicheres Hinterland zu nutzen.

Dokument, 16 Seiten

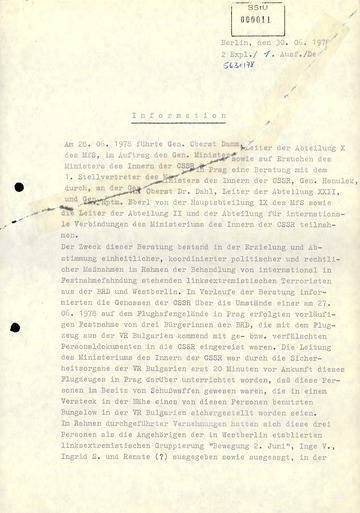

Mit falschen Papieren wurden die Mitglieder der Bewegung 2. Juni Inge Viett, Ingrid Siepmann und Regine Nikolai von den tschechoslowakischen Behörden festgenommen. Die Staatssicherheit der DDR arrangierte ihre Freilassung.

Dokument, 3 Seiten

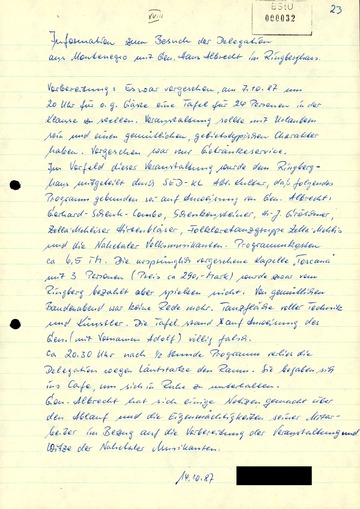

Das 1979 eröffnete Ringberghaus in Suhl war sowohl Ferienheim als auch Tagungsort. So besuchten es auch regelmäßig ranghohe Vertreter der SED. Der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung in Suhl, Hans Albrecht, empfing am 7. Oktober 1987 im Ringberghaus eine Delegation aus der jugoslawischen Teilrepublik Montenegro. Ein Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi berichtete von der Vorbereitung und dem Ablauf der Veranstaltung.

Dokument, 1 Seite

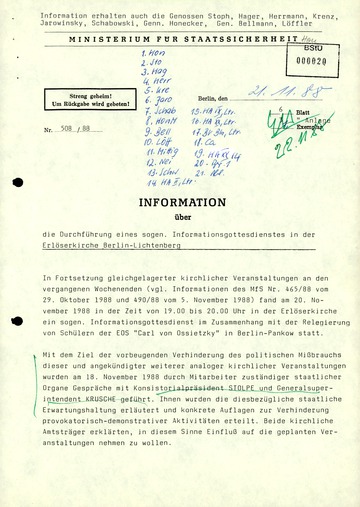

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. In vielen Gemeinden der evangelischen Kirche fanden Fürbittgottesdienste und öffentliche Veranstaltungen statt. Nach einem Informationsgottesdienst in der Erlöserkirche Berlin-Lichtenberg boten auch bundesdeutsche Vertreter der Internationalen Vereinigung Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW) ihre Unterstützung an.

Dokument, 6 Seiten

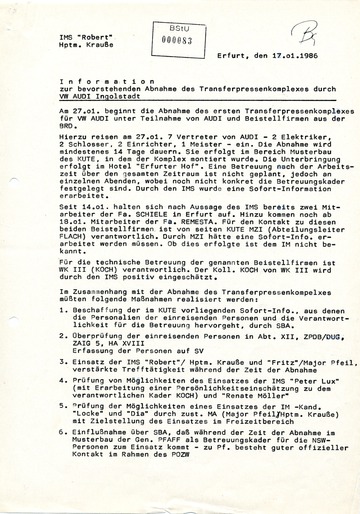

Zu engen innerdeutschen Kontakten führte der Verkauf von Kurbelpressen aus der DDR an Audi und VW. Eine Delegation des Automobilherstellers in Erfurt wurde genauestens überwacht.

Dokument, 2 Seiten

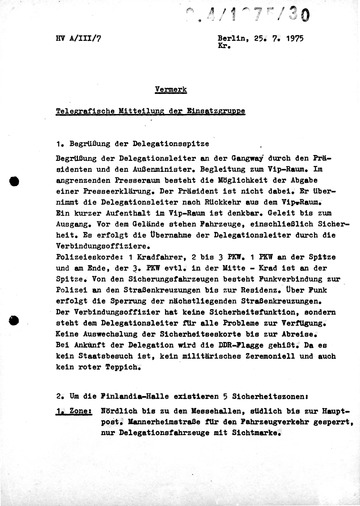

Der Besuch der DDR-Delegation zur Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki war genau durchgeplant und straff organisiert. Die Sicherheit der Delegationsteilnehmer hatte für das MfS höchste Priorität.

Dokument, 5 Seiten

Der Nordische Kombinierer Klaus Tuchscherer galt als Nachwuchshoffnung des DDR-Leistungssports. Aus Liebe zu einer jungen Österreicherin nutzte er seine erste Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck , um sich abzusetzen und im Westen zu bleiben. Die Staatssicherheit begann eine umfangreiche Begleitung des Vorfalls.

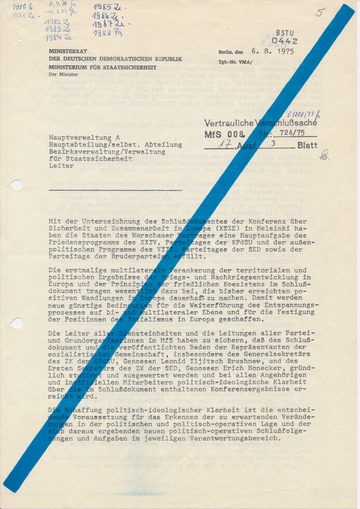

Wenige Tage nach Abschluss der KSZE-Konferenz in Helsinki 1975 wies Stasi-Minister Erich Mielke seine Mitarbeiter an, die Folgen der Unterzeichnung abzuschätzen.

Dokument, 6 Seiten

Die Verhandlungen während der Wiener Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) fanden im Januar 1989 ihren Abschluss. Die DDR verpflichtete sich mit der Unterzeichnung des KSZE-Dokuments auch dazu, den westlichen Forderungen nach einer stärkeren Beachtung der Menschenrechte entgegenzukommen. Der Staatssicherheit bereiteten schon die Veröffentlichung dieses Dokuments im SED-Parteiorgan "Neues Deutschland" und ebenso die gemachten Zugeständnisse erhebliche Kopfschmerzen.

Dokument, 3 Seiten

Die Entwicklung demokratischer Reformen in den anderen Ostblockstaaten verfolgte die DDR-Führung im Jahr 1989 sehr genau. Der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, berichtete am 29. Juni seinen oberen Stasi-Funktionären von den Beschlüssen der 8. Tagung des Zentralkomitees der SED. Ein zentraler Punkt war die schwindende internationale Zusammenarbeit mit den Staatssicherheitsorganen bisheriger Bündnispartner.

Dokument, 146 Seiten

Die Entwicklung demokratischer Reformen in den anderen Ostblockstaaten verfolgte die DDR-Regierung sehr genau. Die Staatssicherheit berichtete der Partei- und Staatsführung monatlich über die Lage in den Staaten des Warschauer Pakts.

Dokument, 34 Seiten