In seiner Rede zum 8. Jahrestag des Ministeriums für Staatssicherheit ging Minister Erich Mielke auch auf die Auslandsspionage und die Neuausrichtung der Arbeit der Stasi in Westdeutschland ein.

Audio, 1 Stunde, 25 Minuten, 51 Sekunden

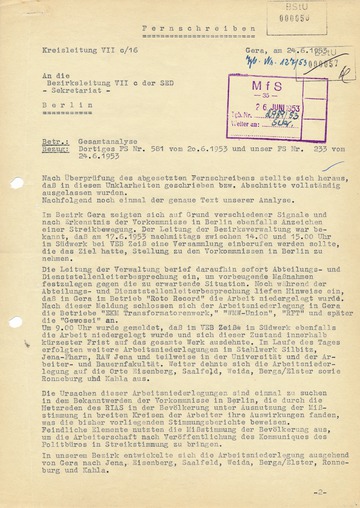

Wie in vielen anderen Städten der DDR, kam es am 17. Juni 1953 auch in Gera zu Aufständen. Eine "Gesamtanalyse" der SED-Kreisleitung der Staatssicherheit gibt Aufschluss über die Entwicklung des Volksaufstands in Gera und das staatliche Vorgehen gegen die Streikenden.

Dokument, 4 Seiten

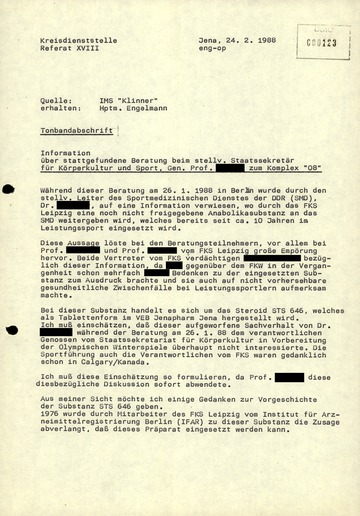

Mit dem "Staatsplanthema 14.25" verfolgte die DDR ab 1974 ein staatlich gelenktes Dopingprogramm. Vor allem um in internationalen Wettkämpfen zu bestehen, erhielten Leistungssportlerinnen und -sportler – oftmals unwissentlich – von Trainern und Sportärzten Anabolika und andere leistungssteigernde Substanzen. Die Staatsicherheit sorgte vorrangig für die Geheimhaltung der Dopingprojekte und überwachte die daran beteiligten Personen. Ein inoffizieller Mitarbeiter (IM) berichtete der Stasi 1988 von der Verwendung der nicht zugelassenen Anabolikasubstanz Steroid STS 646.

Dokument, 3 Seiten

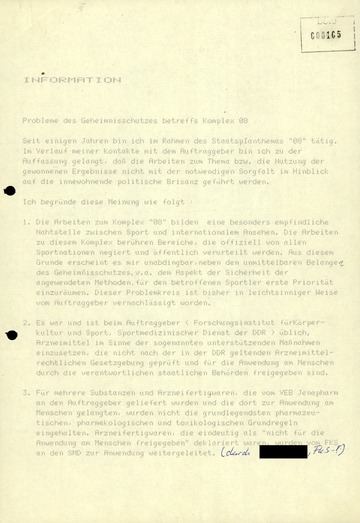

Mit dem "Staatsplanthema 14.25" verfolgte die DDR ab 1974 ein staatlich gelenktes Dopingprogramm. Vor allem um in internationalen Wettkämpfen zu bestehen, erhielten Leistungssportlerinnen und -sportler – oftmals unwissentlich – von Trainern und Sportärzten Anabolika und andere leistungssteigernde Substanzen. Die Staatsicherheit sorgte vorrangig für die Geheimhaltung der Dopingprojekte und überwachte die daran beteiligten Personen. Der inoffizielle Mitarbeiter (IM) "Klinner" äußerte in einem Bericht zum Geheimnisschutz im Rahmen des "Komplex 08" seine Bedenken zu Dopingpräparaten, die nicht dem Arzneimittelgesetz entsprachen.

Dokument, 2 Seiten

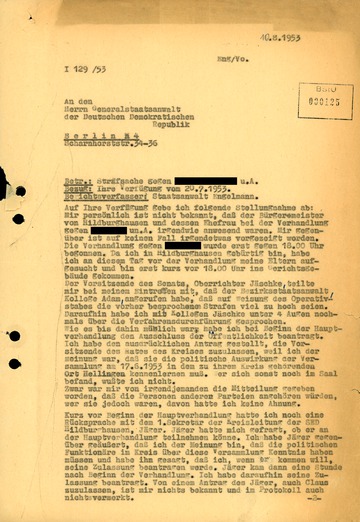

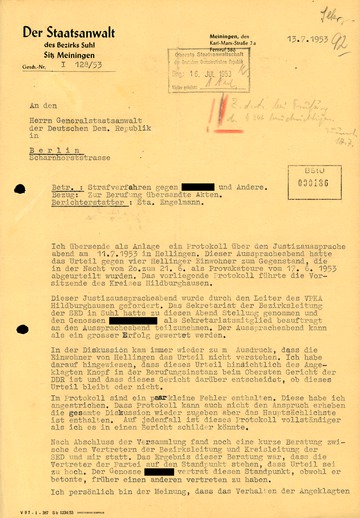

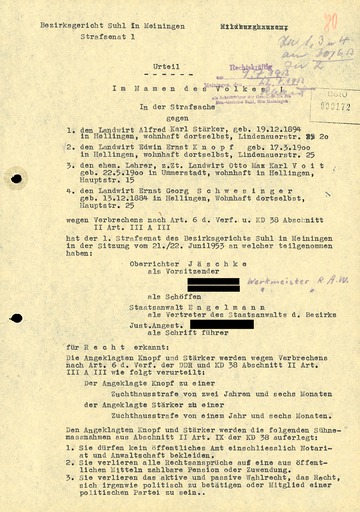

Auf einer Einwohnerversammlung in Hellingen am 17. Juni 1953 kam es zu Tumulten und Zwischenrufen. Die Staatssicherheit verhaftete daraufhin vier Bürger, die später wegen Störung der Versammlung und "Boykotthetze" verurteilt wurden. Aus Furcht vor weiteren Unmutsäußerungen der Hellinger Bürgerinnen und Bürger wurde die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Dokument, 2 Seiten

Während Volksaufstandes 1953 lösten sich in den ländlichen Regionen im Bezirk Suhl elf Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften auf. Auf einer Einwohnerversammlung in Hellingen am 17. Juni kam es zu Tumulten und Zwischenrufen. Die Staatssicherheit verhaftete daraufhin vier Bürger, die wegen "Boykotthetze" zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden.

Dokument, 2 Seiten

Auf einer Einwohnerversammlung in Hellingen am 17. Juni kam es zu Tumulten und Zwischenrufen. Vier Bürger wurden später wegen "Boykotthetze" zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden.

Dokument, 7 Seiten

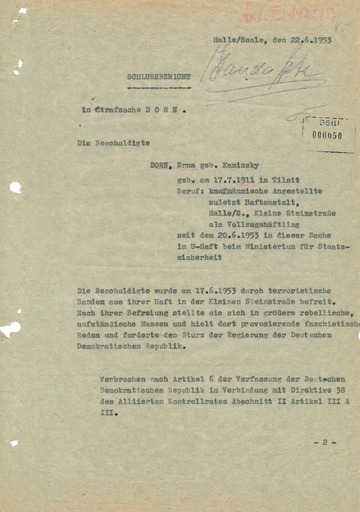

Unter den am 17. Juni 1953 in Halle befreiten Häftlingen befand sich auch die wegen Naziverbrechen verurteilte Erna Dorn. Die SED-Führung benutzte ihren Fall, um den Volksaufstand als "faschistischen Putschversuch" zu verunglimpfen. Dorn wurde trotz dürftiger Beweislage am 22. Juni 1953 vom Bezirksgericht Halle als eine der Haupträdelsführerinnen zum Tode verurteilt.

Dokument, 6 Seiten

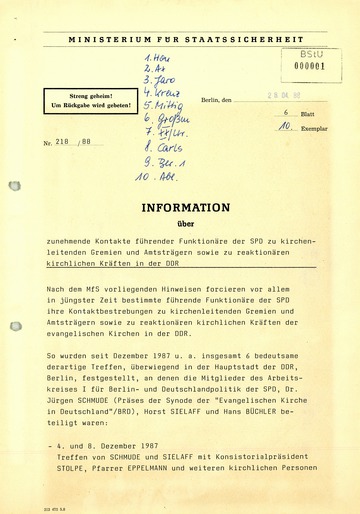

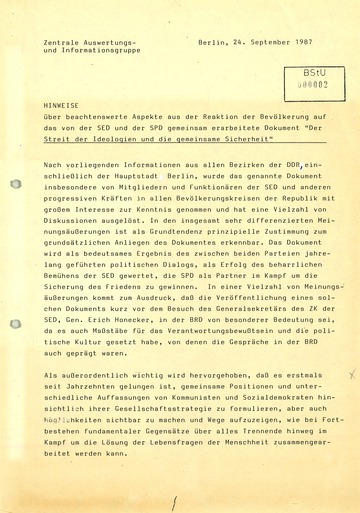

Im SED-SPD-Grundsatzpapier zeigt sich der Wille der handelnden Akteure, einen Weg zur friedlichen Koexistenz beider deutscher Staaten zu finden. Nach der Veröffentlichung des Papiers registrierte das MfS zunehmende Kontakte zwischen SPD und Kirchenfunktionären.

Dokument, 6 Seiten

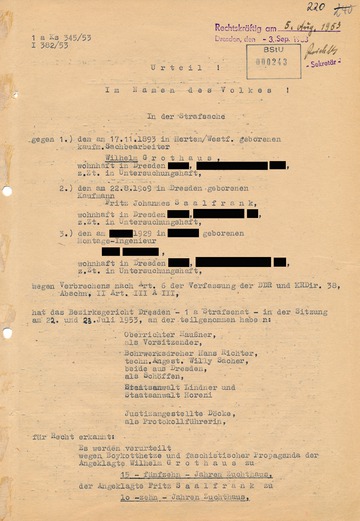

Der Angestellte Wilhelm Grothaus trat während des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 im Sachsenwerk in Dresden als Redner auf, forderte freie Wahlen und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Das Bezirksgericht Dresden verhängte später gegen ihn eine fünfzehnjährige Zuchthausstrafe.

Dokument, 9 Seiten

Im Grundsatzpapier „Streit der Ideologien und gemeinsame Sicherheit“ hielten SED und SPD ihren gemeinsamen Willen zur friedlichen Koexistenz beider deutscher Staaten fest. Die Reaktionen auf das Papier in der DDR dokumentierte die Stasi in einem Bericht an die MfS-Führung.

Dokument, 9 Seiten

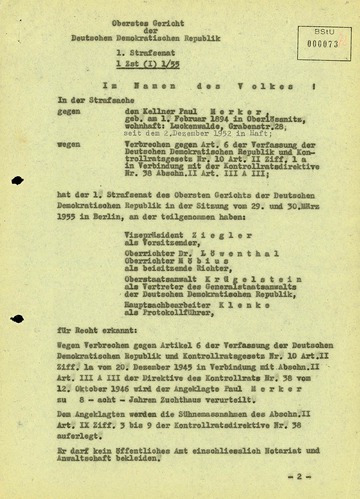

Nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft wurde der SED-Funktionär Paul Merker 1955 vom Obersten Gericht der DDR zu einer achtjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, weil er angeblich staatsfeindliche Verbindungen unterhalten habe. Pläne, ihn zum Hauptangeklagten eines großen politischen Schauprozesses zu machen, waren bereits im Frühjahr 1953 gescheitert, trotzdem hielt ihn das MfS weiter gefangen. Das Urteil gegen Merker kam daher einer Verlegenheitslösung gleich.

Dokument, 15 Seiten