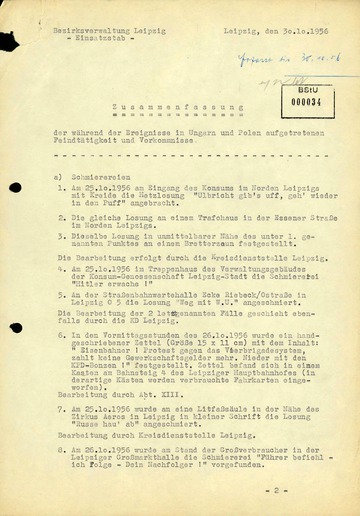

Nach dem Ungarn-Aufstand fürchtete die Stasi Solidaritätsaktionen der DDR-Bevölkerung mit den Aufständischen in Ungarn. Detailliert dokumentierte sie alle kritischen Stimmen und Proteste.

Dokument, 7 Seiten

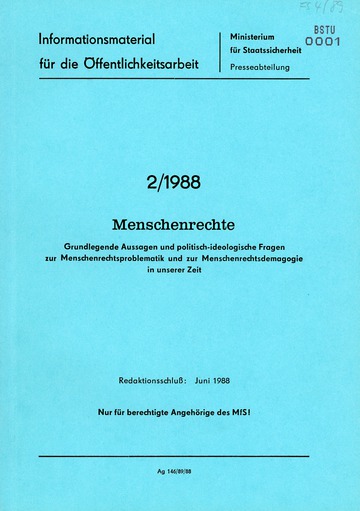

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Dokument, 61 Seiten

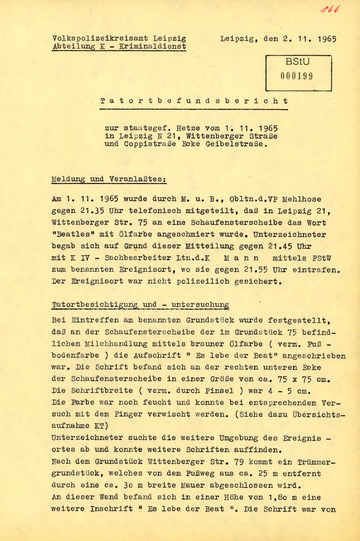

Am 31. Oktober 1965 wurden in Leipzig hunderte junge Leute festgenommen, die gegen das DDR-weite Verbot von "Laienmusikgruppen", wie den "Butlers" demonstrierten. Auch im Nachgang der "Beat-Demo" kam es zu Protesten von Jugendlichen. Zwei Mädchen bemalten Schaufenster, Hauswände und Litfaßsäulen mit der Forderung "Freiheit für alle Beatfans".

Dokument, 10 Seiten

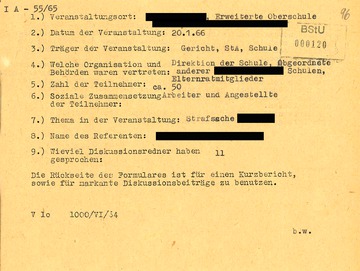

Nachdem im Herbst 1965 für den Bezirk Leipzig ein Verbot von Beatmusik spielenden "Laienkapellen" erlassen wurde, riefen zwei Jugendliche mit Flugblättern zu einer Protestdemonstration auf. Die Stasi leitete Ermittlungen ein, bei denen sie Flugblätter und Fundorte untersuchen ließ. Die Staatsanwaltschaft veranlasste an der Schule der beiden Beat-Fans eine Veranstaltung zum Thema "Was ist Freiheit und wo kann wirkliche Freiheit gewährt werden?“

Dokument, 5 Seiten

Neue Musikrichtungen waren zu allen Zeiten ein Synonym für Jugend, Protest und Emanzipation. Für das SED-Regime bedeutete die Musikszene eine Bedrohung. Sie stellte den Kontrollanspruch der Partei und ihrer Jugendorganisation in Frage. Schon seit Mitte der fünfziger Jahre setzte sich die Stasi mit nicht angepassten Jugendlichen auseinander. In den 60er-Jahren registrierte die Staatsführung der DDR - insbesondere in den Großstädten - die Bildung einer sogenannten "Beatszene".

Stasi-Minister Erich Mielke berichtete seinen Mitarbeitern 1982 in einer Rede von der aktuellen Lage. Im ersten Teil kritisierte er unter anderem die Entwicklung einiger kommunistischer Parteien in Europa und betonte die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in den kapitalistischen Staaten.

Audio, 1 Stunde, 34 Minuten

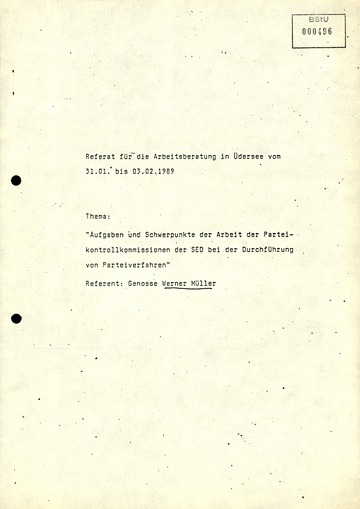

Gegen das Verbot der sowjetischen Monatszeitschrift Sputnik gab es auch aus den Reihen des MfS Widerspruch. Der stellvertretende Vorsitzende der zentralen SED-Parteikontrollkommission, Werner Müller, versuchte mit einer Rede die Parteidisziplin im Ministerium zu festigen.

Dokument, 57 Seiten

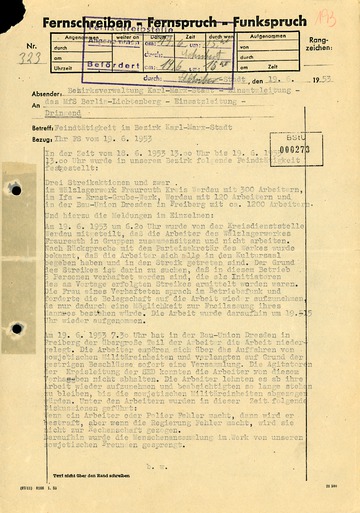

Während des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 kam es im Bezirk Karl-Marx-Stadt zu vergleichsweise wenig Streiks und Demonstrationen. Die Bezirksverwaltung des MfS meldete der zentralen Einsatzleitung in Berlin Vorkommnisse aus dem Bezirk vom 18. bis 19. Juni.

Dokument, 4 Seiten

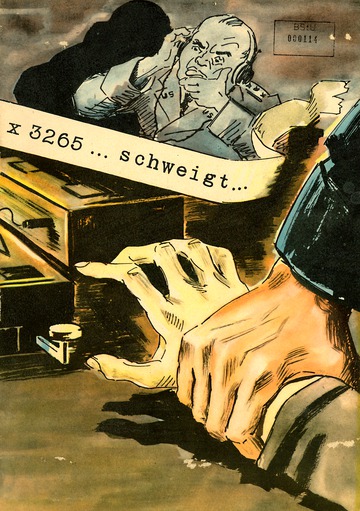

Obwohl die westlichen Geheimdienste den Volksaufstand in der DDR verschliefen, deutete die SED-Führung den Aufstand kurzerhand propagandistisch um. Es sei ein aus dem Ausland gesteuerter "faschistischer" Putsch gewesen.

Dokument, 34 Seiten

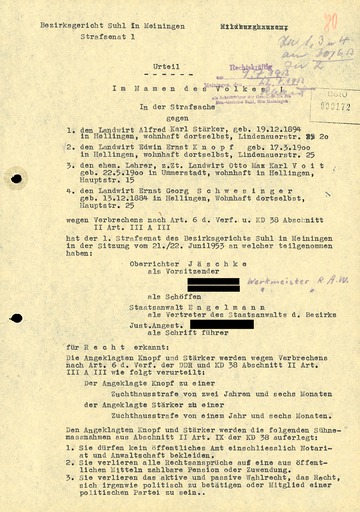

Auf einer Einwohnerversammlung in Hellingen am 17. Juni kam es zu Tumulten und Zwischenrufen. Vier Bürger wurden später wegen "Boykotthetze" zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden.

Dokument, 7 Seiten

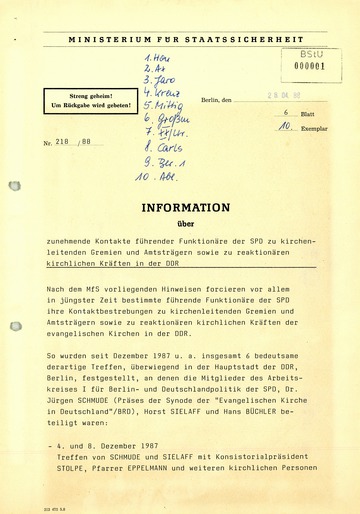

Im SED-SPD-Grundsatzpapier zeigt sich der Wille der handelnden Akteure, einen Weg zur friedlichen Koexistenz beider deutscher Staaten zu finden. Nach der Veröffentlichung des Papiers registrierte das MfS zunehmende Kontakte zwischen SPD und Kirchenfunktionären.

Dokument, 6 Seiten

In einer Dienstbesprechung Ende August 1989 fragte Mielke einen seiner Generäle, ob etwa "morgen der 17. Juni ausbricht".

Dokument, 79 Seiten