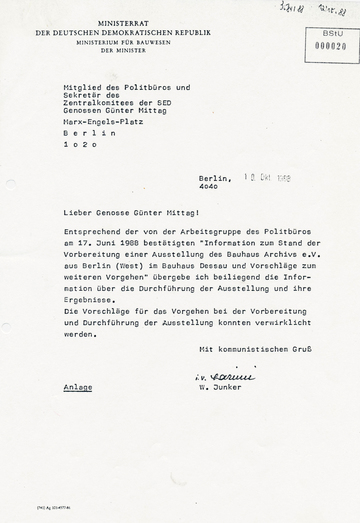

Mit dem Kulturabkommen zwischen der DDR und der Bundesrepublik vom Mai 1986 entwickelte sich auch der kunstwissenschaftliche Ost-West-Austausch am Bauhaus. Im Sommer 1988 gipfelte dieser in der Eröffnung einer Ausstellung des West-Berliner Bauhaus-Archivs im Beisein ost- und westdeutscher Politiker.

Dokument, 4 Seiten

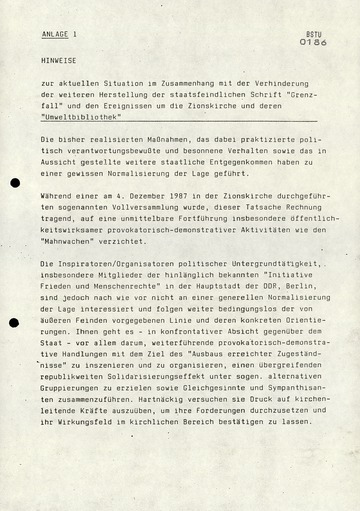

Die Stasi beobachtete die Mitglieder der Umweltbibliothek und andere Oppositionsgruppen nach der Razzia in der Zionskirche im November 1987 sehr genau. Mit Protesten und Mahnwachen erreichten die Gruppen auch westliche Medien und setzten den SED-Staat damit unter Druck.

Dokument, 5 Seiten

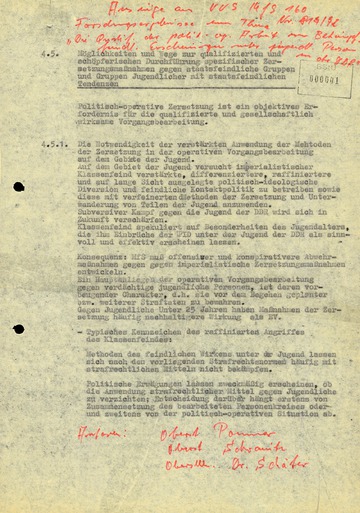

Mit Zersetzungsmaßnahmen wollte die Staatssicherheit ein Gefühl der Verunsicherung erzeugen, Enttäuschung und Unzufriedenheit provozieren oder eine öffentliche Stigmatisierung erreichen. Im konkreten Beispiel werden Maßnahmen erläutert, die "feindliche" Jugendliche psychisch zerstören sollen.

Dokument, 18 Seiten

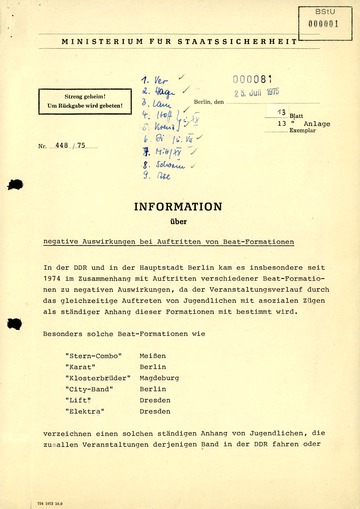

In ihrer Berichterstattung über die Beat-Szene skandalisierte die Staatssicherheit teilweise bewußt, um eine Reaktion bei der Staatspartei SED hervorzurufen. Der Bericht ist ein Beispiel dafür.

Dokument, 13 Seiten

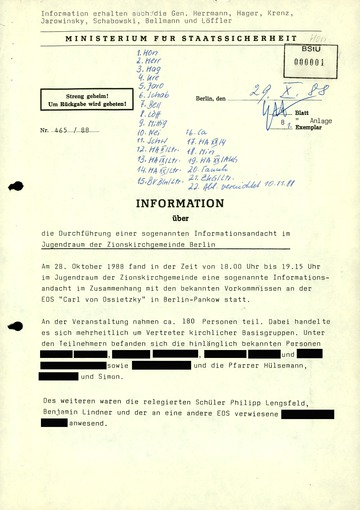

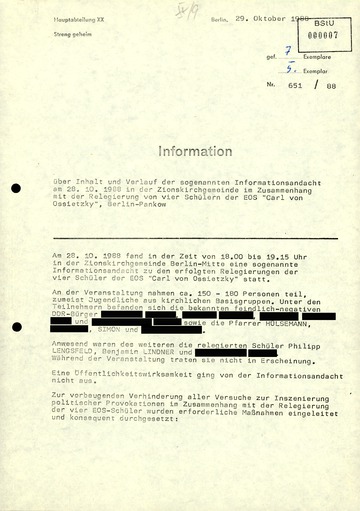

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. In vielen Gemeinden der evangelischen Kirche fanden Fürbittgottesdienste und öffentliche Veranstaltungen statt. Für Staatssicherheit und SED-Führung handelte es sich um einen "politischen Mißbrauch der Kirchen", den es zu bekämpfen galt.

Dokument, 6 Seiten

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. In vielen Gemeinden der evangelischen Kirche fanden Fürbittgottesdienste und öffentliche Veranstaltungen statt. Die Bespitzelung durch die Staatssicherheit war deshalb hier besonders stark.

Dokument, 5 Seiten

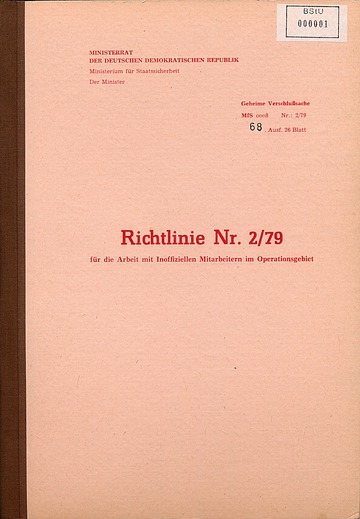

Im Fokus der HV A stand vor allem die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin, das so genannte "Operationsgebiet". Die Richtline 2/79 legt fest, wie bei der Arbeit im Westen IM eingesetzt werden sollten.

Dokument, 50 Seiten

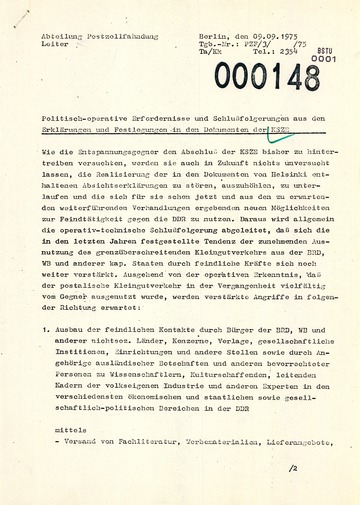

Nach dem Abschluss der KSZE-Konferenz intensivierte das MfS die Kontrolle des Postverkehrs in den Westen – obwohl eigentlich in der Schlussakte von Helsinki die Erleichterung und Förderung des Informationsaustausches, beispielsweise zwischen der DDR und der Bundesrepublik vereinbart worden war.

Dokument, 6 Seiten

Nach seiner Enttarnung 1974 wurde Günter Guillaume als "Kanzleramtsspion" berühmt. Er stand exemplarisch für die Fähigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), bis in die Spitzen der bundesdeutschen Politik vorzudringen. Am 29. März 1989 sprach der als Topspion gefeierte Guillaume vor Mitarbeitern der MfS-Bezirksverwaltung (BV) Rostock über seine Tätigkeit als "Kundschafter" in der Bundesrepublik.

Audio, 1 Stunde, 1 Minuten, 39 Sekunden

Wie können Anschläge und Terror auf Grenzsicherheitskräfte und Objekte an der Staatsgrenze verhindert werden? Welche Maßnahmen sind zur Abwehr von solchen "Terrorangriffen" zu ergreifen? Damit beschäftigt sich diese Dissertation.

Dokument, 462 Seiten

Die Zentrale Arbeitsgruppe Geheimnisschutz des MfS nahm eine zentrale Rolle bei der Überwachung der Computerszene in der DDR ein. In einer Information von April 1988 informierte sie die anderen Diensteinheiten über ihre "Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Nutzung privater Rechentechnik".

Dokument, 12 Seiten

Nach dem Neonazi-Überfall in der Ost-Berliner Zionskirche im Herbst 1987 ließ sich die Existenz von Rechtsextremismus in der DDR nicht mehr verschweigen. Im Februar 1988 erhielten alle Bezirksverwaltungen sowie diverse Hauptabteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit eine Einschätzung der Hauptabteilung XX zu Jugendlichen mit "neofaschistischer Gesinnung".

Dokument, 12 Seiten