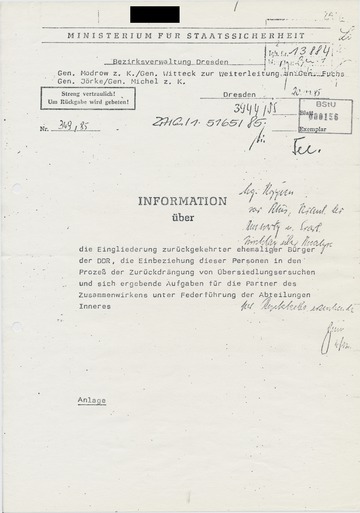

DDR-Rückkehrer sollten 1985 verstärkt öffentlich eingesetzt werden, um weitere Ausreisewillige von ihren Plänen abzubringen. Ein Bericht der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Dresden beschreibt, wo und wie die Zurückgekehrten öffentlich auftreten sollten und wie diese Propagandamaßnahme wirkte.

Dokument, 4 Seiten

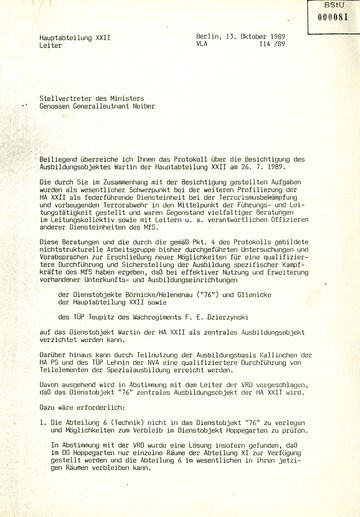

Im Dienstobjekt "Walli" bei Wartin bildete die Hauptabteilung XXII Sondereinheiten zur Terrorismusbekämpfung aus.

Dokument, 3 Seiten

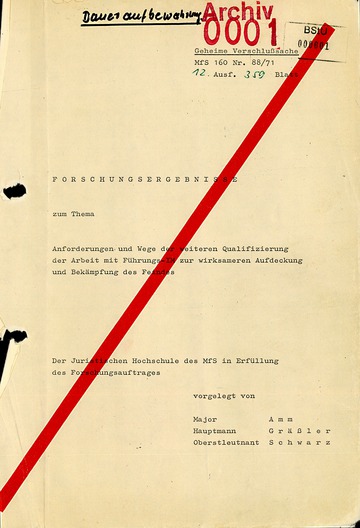

Forschungsarbeit der Hochschule des MfS zum Umgang mit Inoffiziellen Mitarbeitern, die andere IM führen sollten. Die Arbeit gibt Empfehlungen zu allen Aspekten der Arbeit mit diesen sogenannten Führungs-IM – von der Anwerbung bis zu Sozialleistungen für hauptamtliche IM in dieser Funktion.

Dokument, 359 Seiten

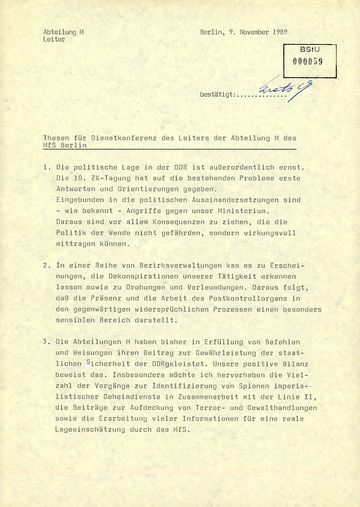

In der politischen Gemengelage im November 1989 häuften sich die Angriffe auf das Ministerium für Staatssicherheit (MfS). In der Konsequenz zog die Staatssicherheit ihre Mitarbeiter aus den DDR-Postämtern ab.

Dokument, 5 Seiten

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Dokument, 177 Seiten

Nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft wurde der SED-Funktionär Paul Merker 1955 vom Obersten Gericht der DDR zu einer achtjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, weil er angeblich staatsfeindliche Verbindungen unterhalten habe. Pläne, ihn zum Hauptangeklagten eines großen politischen Schauprozesses zu machen, waren bereits im Frühjahr 1953 gescheitert, trotzdem hielt ihn das MfS weiter gefangen. Das Urteil gegen Merker kam daher einer Verlegenheitslösung gleich.

Dokument, 15 Seiten

Die Entwicklung demokratischer Reformen in den Ostblockstaaten Ungarn und Polen wurde von der DDR-Regierung sehr genau verfolgt. Die Staatssicherheit berichtete der Partei- und Staatsführung über die halbfreien Parlamentswahlen in Polen am 4. Juni 1989 und dem Sieg der oppositionellen Gewerkschaft Solidarność.

Dokument, 9 Seiten

Die Entwicklung demokratischer Reformen in den anderen Ostblockstaaten verfolgte die DDR-Regierung sehr genau. Die Staatssicherheit berichtete der Partei- und Staatsführung im Juli 1989 daher über die politische Situation in den "sozialistischen Bruderländern".

Dokument, 39 Seiten

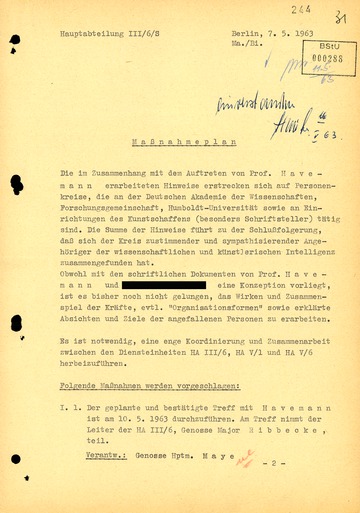

Ein Maßnahmeplan gegen Robert Havemann von 1963 legte Schritte für die Überwachung seines beruflichen und privaten Umfelds fest. Zu diesem Zeitpunkt war Havemann selbst noch inoffizieller Mitarbeiter des MfS.

Dokument, 3 Seiten

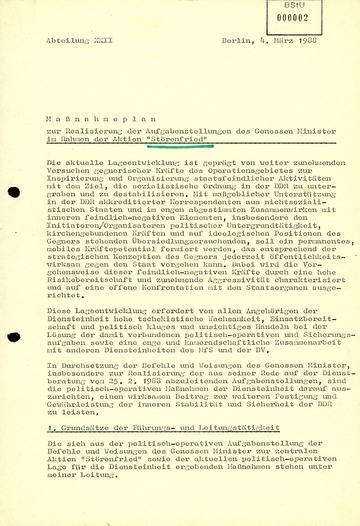

Seit Anfang 1988 bekämpfte die Staatssicherheit die Ost-Berliner Friedens- und Bürgerrechtsbewegung unter dem Decknamen "Störenfried". Aus dem Bericht wird deutlich, welch enormen Aufwand die Geheimpolizei betrieb, um die oppositionelle Bewegung unter Kontrolle zu bekommen.

Dokument, 6 Seiten

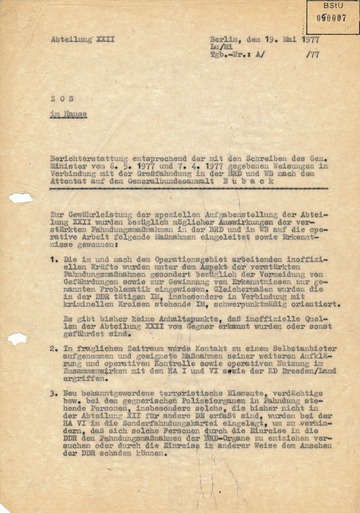

Am 7. April 1977 ermordete ein Terrorkommando der RAF den Generalbundesanwalt Siegfried Buback. In der Bundesrepublik und West-Berlin lief daraufhin eine Großfahndung an. Die Stasi hatte Sorge, dass dadurch einige ihrer Agenten enttarnt werden könnten.

Dokument, 2 Seiten

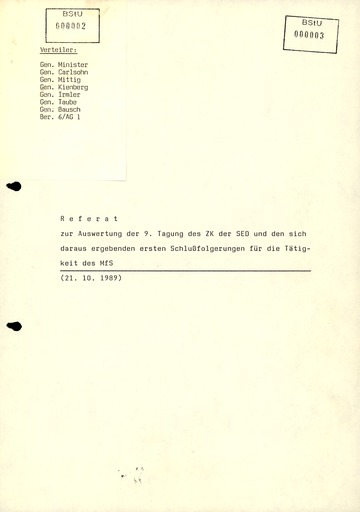

Am 17. Oktober 1989 wurde Generalsekretär Erich Honecker durch Mitglieder des Politbüros gestürzt. Sein Nachfolger Egon Krenz kündigte in seiner Antrittsrede politische Reformen an, die auch die Arbeit des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) beeinflussten. Gesellschaftliche Konflikte sollten nun politisch und nicht mit den gewaltsamen Methoden der Geheimpolizei gelöst werden.

Dokument, 75 Seiten