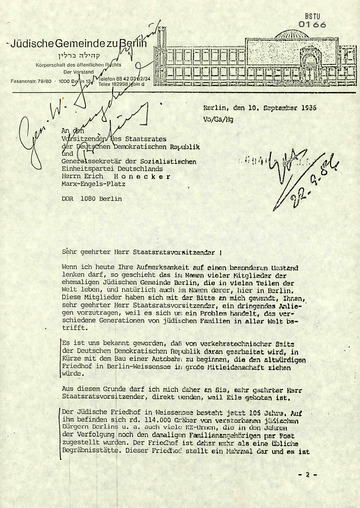

Der West-Berliner Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Heinz Galinski, wandte sich per Brief an Erich Honecker und bat darum, das Bauvorhaben einer Straße durch den jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee zu verhindern.

Dokument, 2 Seiten

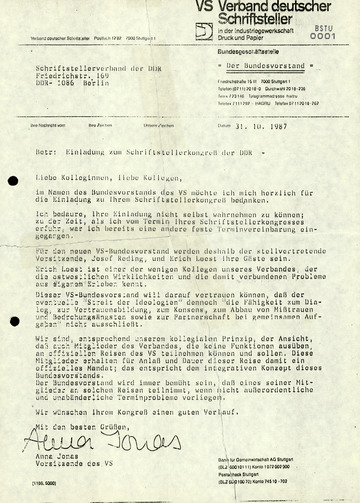

Vom 24. bis 26. November 1987 fand in Ost-Berlin der X. Schriftstellerkongress der DDR statt. Zu dem Kongress war auch der bundesdeutsche Verband deutscher Schriftsteller (VS) eingeladen. Dessen Vorsitzende, Anna Jonas, nominierte für die Delegation ihren Stellvertreter, Josef Reding, sowie den Schriftsteller Erich Loest, der die DDR 1981 verlassen hatte.

Dokument, 1 Seite

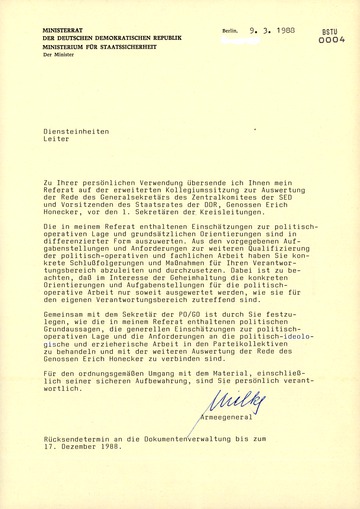

Am 3. März 1988 fand ein Treffen zwischen SED-Generalsekretär Erich Honecker und dem Vorsitzenden der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen Bischof Leich statt. Im Vorfeld äußerte sich Stasi-Chef Erich Mielke in einer Dienstbesprechung zu einer Rede Erich Honeckers am 12. Februar und dem zunehmend belasteten Verhältnis von Staat und Kirche.

Dokument, 138 Seiten

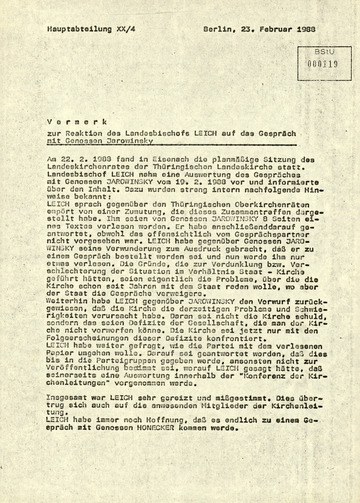

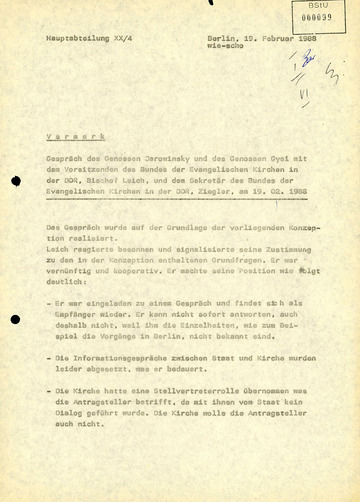

Bereits vor dem Gipfel mit SED-Generalsekretär Erich Honecker gab es ein Treffen zwischen Politbüromitglied Werner Jarowinsky und Bischof Werner Leich. Anlass war das gestörte Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Die Stasi dokumentierte Leichs Reaktion auf Jarowinskys Beschuldigung, die Kirche hätte aktuelle Konflikte, wie den Umgang mit Ausreisewilligen, selbst verursacht.

Dokument, 2 Seiten

Am 3. März 1988 fand das Treffen zwischen SED-Generalsekretär Erich Honecker und dem Vorsitzenden der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR Bischof Leich statt. Bereits zuvor gab es vertrauliche Treffen zwischen Politbüromitglied Werner Jarowinsky und Bischof Werner Leich sowie zwischen Leich und dem Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi. Die Stasi dokumentierte Leichs Haltung zu den besprochenen Grundfragen.

Dokument, 3 Seiten

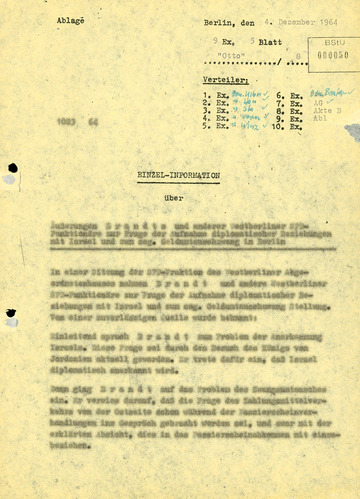

Im Mai 1965 nahmen Israel und die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen auf. Bereits im Vorfeld berichtete die Stasi, wie sich West-Berliner SPD-Politiker dazu äußerten.

Dokument, 5 Seiten

Auf der erweiterten Kollegiumssitzung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) am 9. März 1988 sprach Erich Mielke über verschiedene innen-, außen- und wirtschaftspolitische Themen. Dabei ging er auch auf die verschiedenen jugendlichen Subkulturen in der DDR ein. Der Stasi-Minister stellte sie als Gefahr für die Ordnung und Sicherheit dar und forderte ein hartes Durchgreifen.

Audio, 36 Minuten, 53 Sekunden

Nach seiner Enttarnung 1974 wurde Günter Guillaume als "Kanzleramtsspion" berühmt. Er stand exemplarisch für die Fähigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), bis in die Spitzen der bundesdeutschen Politik vorzudringen. Am 29. März 1989 sprach der als Topspion gefeierte Guillaume vor Mitarbeitern der MfS-Bezirksverwaltung (BV) Rostock über seine Tätigkeit als "Kundschafter" in der Bundesrepublik.

Audio, 1 Stunde, 1 Minuten, 39 Sekunden

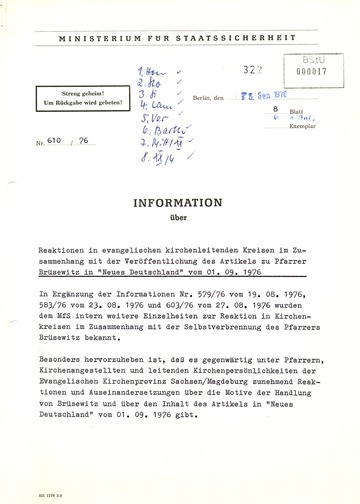

Nach dem Tod von Pfarrer Oskar Brüsewitz wollte die Stasi genau wissen, wie die Reaktionen innerhalb der Kirche waren.

Dokument, 12 Seiten

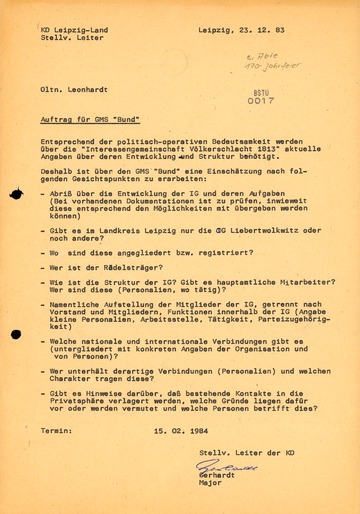

Preußische Traditionen erlebten in den letzten Jahren der DDR einen staatlich initiierten Aufschwung. Das international ausgerichtete Gedenken 1983 und 1988 an die Völkerschlacht bei Leipzig erregte auch die Aufmerksamkeit der Staatssicherheit. Ein Mitarbeiter des Kulturbundes der DDR sollte die Stasi über Struktur und Mitglieder der "Interessengemeinschaft Völkerschlacht 1813" informieren.

Dokument, 1 Seite

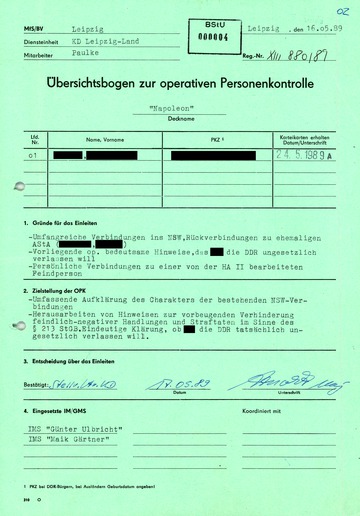

Preußische Traditionen erlebten in den letzten Jahren der DDR einen staatlich initiierten Aufschwung. Das international ausgerichtete Gedenken 1983 und 1988 an die Völkerschlacht bei Leipzig erregte auch die Aufmerksamkeit der Staatssicherheit. Die "Interessengemeinschaft Völkerschlacht 1813" betrieb besonders aktiv Traditionspflege. Unter dem Decknamen "Napoleon" leitete die Stasi zu einem ihrer Mitglieder eine "Operative Personenkontrolle" (OPK) ein, da es über Kontakte zu westlichen historischen Gruppen verfügte.

Dokument, 2 Seiten

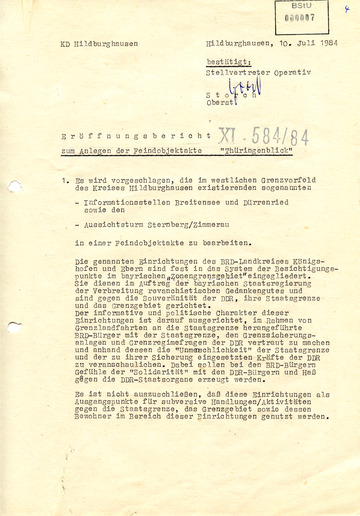

Bis zur deutschen Wiedervereinigung lagen sogenannte Grenzinformationsstellen entlang der innerdeutschen Grenze. In den Zonenrandgebieten Bayerns, Hessens, Niedersachsens und Schleswig-Holsteins sowie in Westberlin informierten sich dort jedes Jahr Zehntausende Menschen über das DDR-Grenzregime.

Dokument, 8 Seiten