Die politisch-ideologische Diversion ist ein zentraler Begriff aus der Terminologie kommunistischer Staatssicherheitsdienste, der sowohl die ideologischen Einflüsse des Westens auf die Gesellschaften des kommunistischen Machtbereichs als auch politisch und ideologisch abweichendes Denken in diesen Gesellschaften bezeichnet, das grundsätzlich auf diese äußeren Einwirkungen zurückgeführt wurde. Der Begriff entstand 1956/57 in der DDR, als Ulbricht in der Auseinandersetzung mit den Anhängern einer inneren Liberalisierung neue Feindmethoden der ideologischen "Aufweichung und Zersetzung" zu erkennen glaubte. Im Februar 1958 wurden diese von der Leitung der MfS zunächst als ideologische Diversion definiert.

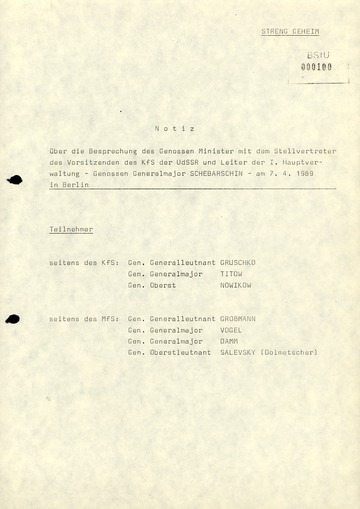

In einem Gespräch mit dem stellvertretenden KfS-Vorsitzenden Leonid Schebarschin vom April 1989 beklagte Minister Mielke die Auflösung des "sozialistischen Lagers".

Dokument, 41 Seiten

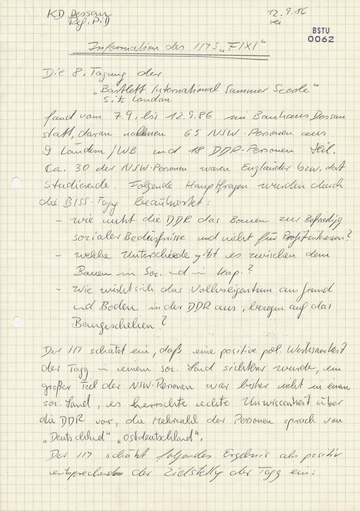

IM "Fixi" war eine direkte Quelle für die Dessauer Kreisdienststelle im Bauhaus. Er war der erste stellvertretende Leiter am Bauhaus und damit dem MfS schon aus den "vertraulichen Arbeitskontakten" bekannt.

Dokument, 3 Seiten

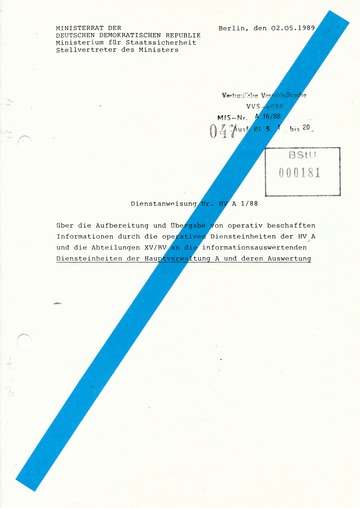

Die Informationsauswertung war ein zentraler Bestandteil in der Arbeit der Spionageabteilung Hauptverwaltung Aufklärung (HV A) Die bis zuletzt gültige Dienstanweisung Nr. 1/88 der HV A regelte den Ablauf der Informationsübergabe.

Dokument, 32 Seiten

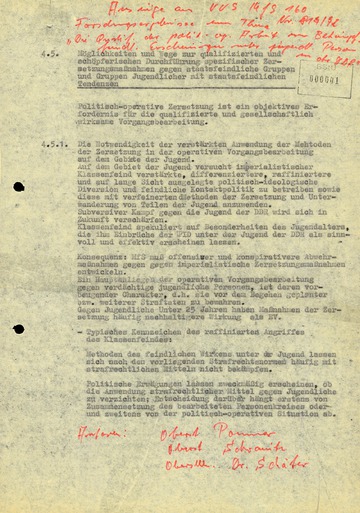

Mit Zersetzungsmaßnahmen wollte die Staatssicherheit ein Gefühl der Verunsicherung erzeugen, Enttäuschung und Unzufriedenheit provozieren oder eine öffentliche Stigmatisierung erreichen. Im konkreten Beispiel werden Maßnahmen erläutert, die "feindliche" Jugendliche psychisch zerstören sollen.

Dokument, 18 Seiten

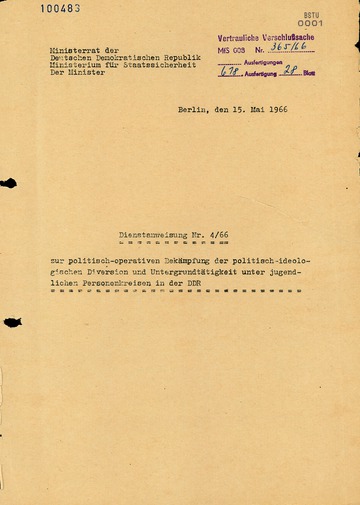

In dieser Dienstanweisung führte Minister Erich Mielke aus, wie das MfS die "politisch-ideologische Diversion" unter Jugendlichen bekämpfen soll. Westliche Lebensart und Musik sah er als verdeckten Angriff auf die sozialistische Gesellschaft.

Dokument, 28 Seiten

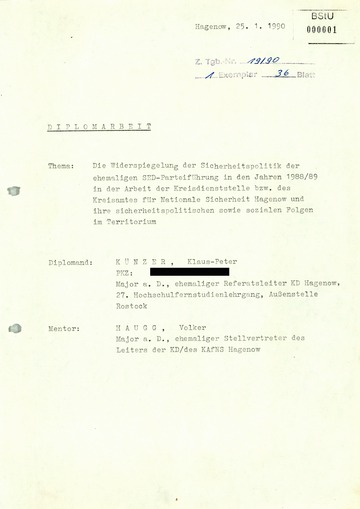

Am 7. Dezember 1989 forderte der Zentrale Runde Tisch die Auflösung des Stasi-Nachfolgers Amt für Nationale Sicherheit (AfNS). Die Diplomarbeit eines Stasi-Offiziers aus dem Bezirk Schwerin gibt ein Beispiel von der Stimmung in den Regionen während des Kurswechsels der Stasi-Spitze und des Auflösungsprozesses.

Dokument, 36 Seiten

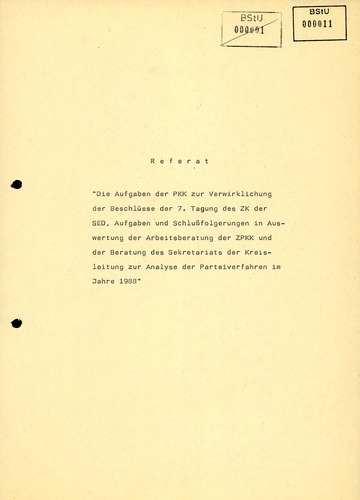

In einem Bericht vom Februar 1989 geht die Parteikontrollkommission der Frage nach, warum selbst im MfS die Bereitschaft zu bedingungsloser Unterordnung geringer wurde.

Dokument, 59 Seiten

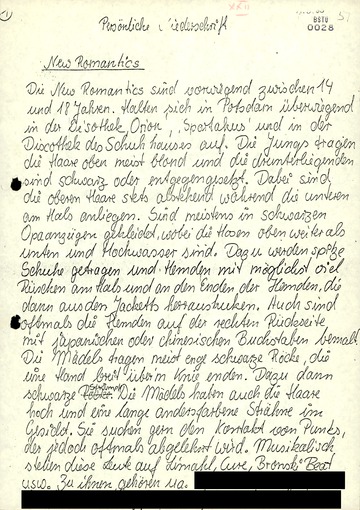

Um über Jugendkulturen im Bilde zu sein, setzte die Staatssicherheit auf Zuträger aus den entsprechenden Kreisen. Wie detailliert die Informationen waren, zeigt der Bericht eines jugendlichen Inoffiziellen Mitarbeiters an die Geheimpolizei.

Dokument, 10 Seiten

Mit einer Reihe von Schikanen löste die Stasi Ende der 1970er Jahre eine Jugendgruppe auf. Ein politisches Programm hatten die "Tramper" nicht, wie die Stasi selbst feststellte.

Dokument, 8 Seiten

Als Nachfolger Erich Mielkes und neuer Chef des Amts für Nationale Sicherheit (AfNS) wurde am 21. November 1989 Wolfgang Schwanitz auf einer zentralen Dienstbesprechung vorgestellt. Hier verkündete Schwanitz anstehende Veränderungen für die DDR-Geheimpolizei und stellte sich den Fragen seiner leitenden Mitarbeiter.

Dokument, 68 Seiten

Das MfS bewertete den Einsatz der 13. Volkspolizei-Bereitschaft aus Meiningen beim Wasunger Karneval 1988.

Dokument, 3 Seiten

Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl fürchtete die Stasi das Erstarken der Anti-Kernkraftwerks-Bewegung in der DDR. Von Anfang an bemühte sich die Geheimpolizei, dem entgegen zu wirken.

Dokument, 4 Seiten