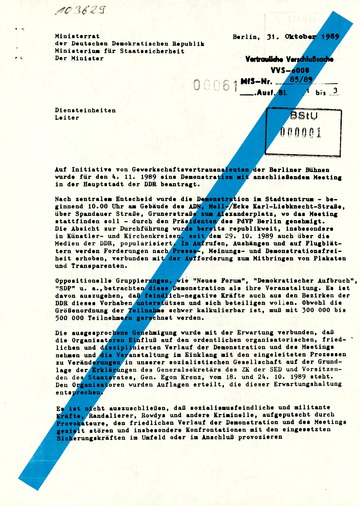

Die erste staatlich genehmigte Demonstration in der DDR fand am 4. November 1989 in Berlin-Mitte statt. Hunderttausende Menschen protestierten an diesem Tag gegen das SED-Regime. Die Staatssicherheit bereitete sie sich auf mögliche "militante Kräfte", "Randalierer" und "Rowdys" vor.

Dokument, 5 Seiten

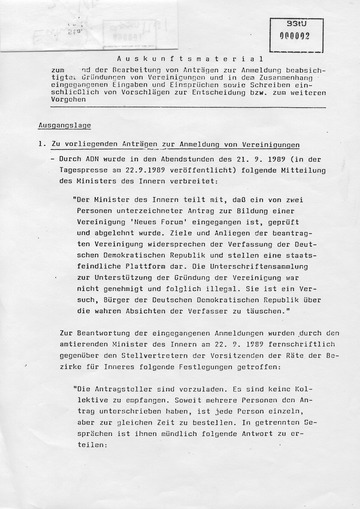

Im September 1989 gründete sich das Neue Forum. Das Ministerium des Innern (MdI) lehnte es ab, dieses als Vereinigung zuzulassen. In enger Abstimmung mit der Staatssicherheit entwickelte das Ministerium Begründungen dafür.

Dokument, 13 Seiten

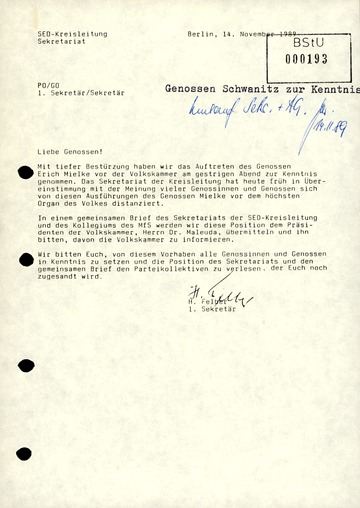

Erich Mielkes Rede vor der Volkskammer am 13. November 1989 geriet zu einem Desaster für die Staatssicherheit. Die Stasi-Angehörigen reagierten entsetzt und empfanden diese als zusätzlichen Schaden für die – angesichts der politischen Veränderungen – ohnehin schwierige Lage des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Das Sekretariat der SED-Kreisleitung im MfS distanzierte sich am folgenden Tag in einem Schreiben an alle Mitarbeiter von Mielkes Auftritt.

Dokument, 1 Seite

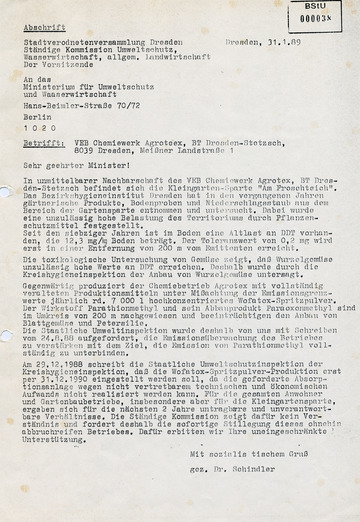

Die Deutsche Demokratische Republik hatte in ihrer Verfassung von 1968 den Umweltschutz fest verankert. Mit der Gründung des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft im Juni 1972 schuf sie eine Institution, welche die Maßnahmen des Umweltschutzes in die Tat umsetzen sollte. In der Realität fand im Gebiet der DDR eine massive Umweltverschmutzung durch staatliche Betriebe statt. Die Kommission Umweltschutz der Stadt Dresden prangerte mit einer Eingabe die Schadstoffbelastung durch das Chemiewerk Agrotext an.

Dokument, 1 Seite

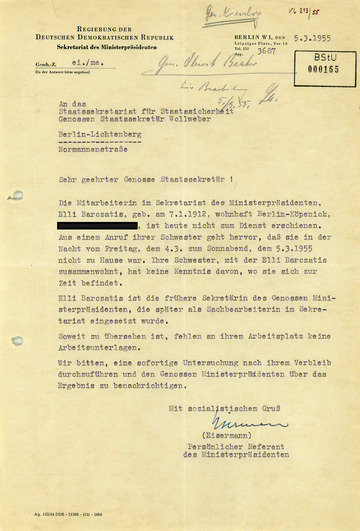

Am 4. März 1955 nahm die Stasi die Chefsekretärin des DDR-Ministerpräsidenten, Elli Barczatis, und ihren Geliebten, Karl Laurenz, wegen Spionageverdachts fest. Einen Tag nach der Verhaftung stellte der persönliche Referent Otto Grotewohls einen Amtshilfeantrag an die Stasi. Daraus geht hervor, dass der Ministerpräsident nichts von der Festnahme seiner Sekretärin erfahren hatte.

Dokument, 1 Seite

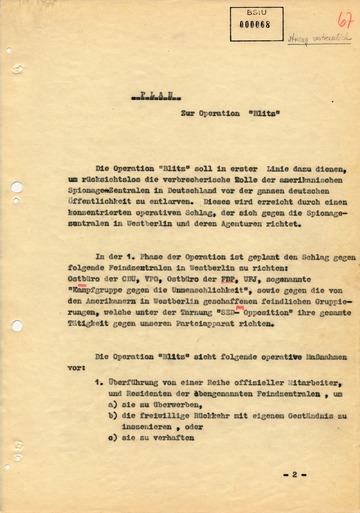

Mit einem "konzentrierten Schlag" versuchte die Staatssicherheit Mitte der 50er Jahre westliche, antisozialistische Organisationen auszuschalten.

Dokument, 21 Seiten

Die Verhandlungen während der Wiener Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) fanden im Januar 1989 ihren Abschluss. In einer Rede vor dem "Kollegium", einem Beratungsgremium der Stasi-Oberen, ordnete Minister Erich Mielke die Unterzeichnung des Abschlussdokuments und deren Folgen für die Staatssicherheit ein.

Dokument, 63 Seiten

Im Herbst 1987 attackierten mehrere Dutzend Neonazis die Gäste eines Punkkonzerts in der Ost-Berliner Zionskirche. Staatssicherheit und Volkspolizei waren vor Ort, griffen aber während des Überfalls nicht ein. Dieser Vorfall machte die gewaltbereite Neonazi-Szene der DDR erstmals öffentlich und bewegte die Stasi dazu, sich mit den rechtsextremen Skinheads auseinanderzusetzen. Anders als den Punks, hatte die Geheimpolizei ihnen bis dahin kaum Aufmerksamkeit gewidmet.

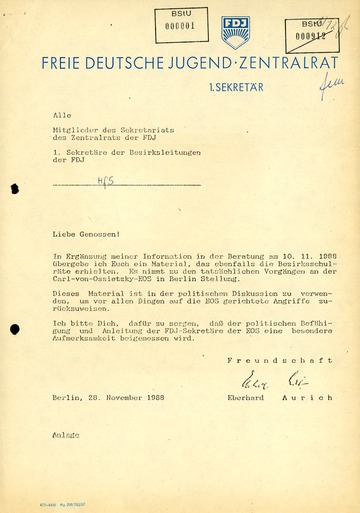

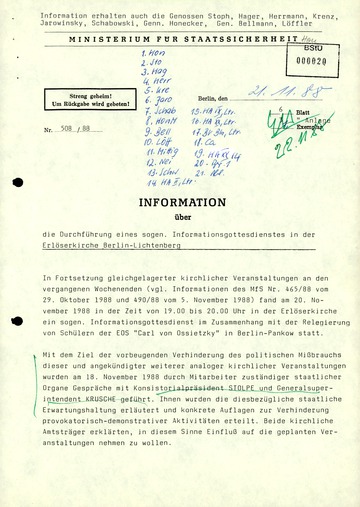

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. Der Erste Sekretär des FDJ-Zentralrats gab den Bezirksleitungen der FDJ Argumentationshilfen an die Hand. Damit sollten diese die verhängten Schulstrafen an der Ossietzky-Schule in den Gruppen der Jugendorganisation verteidigen.

Dokument, 8 Seiten

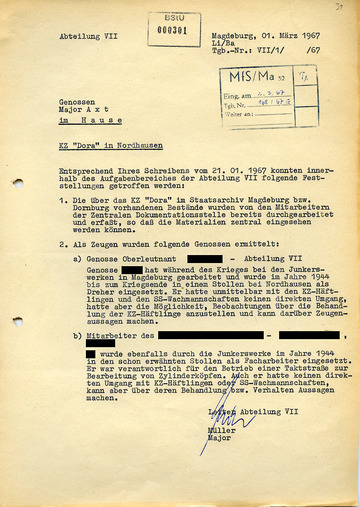

Mitte der 1960er Jahre begann die Stasi, sich eingehend mit den nationalsozialistischen Verbrechen um den KZ-Lager-Komplex Mittelbau-Dora auseinanderzusetzen und umfassende Archivauswertungen und Ermittlungen vorzunehmen. Hintergrund war das sich hierzu anbahnende zweite große Strafverfahren auf westdeutschem Boden, der Essener Dora-Prozess. Er begann im November 1967 vor dem Essener Landgericht. Seit Anfang der 1960er Jahre liefen entsprechende Vorermittlungen in der Bundesrepublik, die vielfach Rechtshilfeersuchen an verschiedene Stellen in der DDR einschlossen und so die Stasi auf den Plan riefen.

Dokument, 1 Seite

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. In vielen Gemeinden der evangelischen Kirche fanden Fürbittgottesdienste und öffentliche Veranstaltungen statt. Nach einem Informationsgottesdienst in der Erlöserkirche Berlin-Lichtenberg boten auch bundesdeutsche Vertreter der Internationalen Vereinigung Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW) ihre Unterstützung an.

Dokument, 6 Seiten

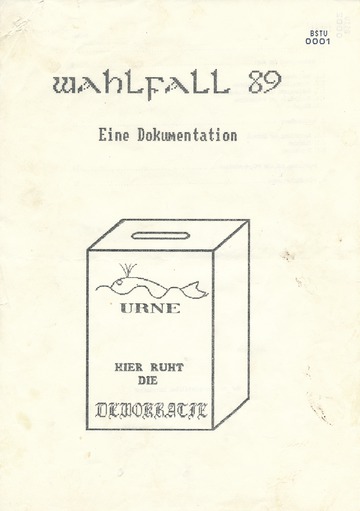

In der Broschüre dokumentierten verschiedene oppositionelle Gruppen die Fälschung der Ergebnisse der Kommunalwahlen 1989. Auf diesem Weg konnte sich die Nachricht über den Wahlbetrug innerhalb der DDR verbreiten.

Dokument, 32 Seiten