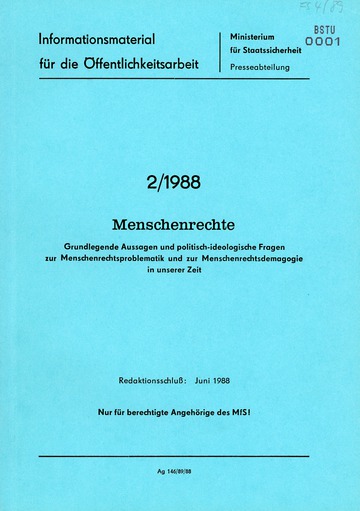

Ende der 80er Jahre forderten immer mehr Bürgerinnen und Bürger in der DDR ihre Menschenrechte ein. Die Stasi reagierte darauf unter anderem mit einer Informationsbroschüre, in der es Stellung zum Thema bezog.

Dokument, 61 Seiten

Neue Musikrichtungen waren zu allen Zeiten ein Synonym für Jugend, Protest und Emanzipation. Für das SED-Regime bedeutete die Musikszene eine Bedrohung. Sie stellte den Kontrollanspruch der Partei und ihrer Jugendorganisation in Frage. Schon seit Mitte der fünfziger Jahre setzte sich die Stasi mit nicht angepassten Jugendlichen auseinander. In den 60er-Jahren registrierte die Staatsführung der DDR - insbesondere in den Großstädten - die Bildung einer sogenannten "Beatszene".

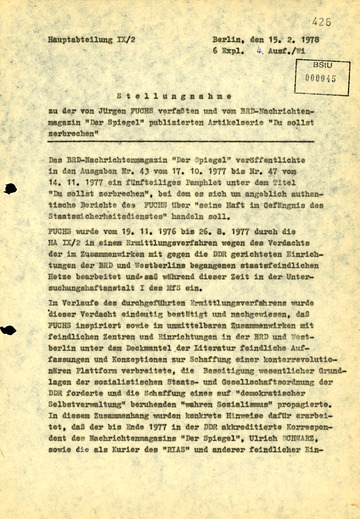

Jürgen Fuchs veröffentlichte sieben Wochen nach seiner Abschiebung nach West-Berlin 1977 in DER SPIEGEL Aufzeichnungen über seine Erfahrungen in der Stasi-Haft. Das brachte das MfS in Erklärungsnot. In einer internen Stellungnahme bestritt die Geheimpolizei die von Fuchs geschilderten Zustände, bestätigte aber den Einsatz von Abhörtechnik und eines Zellenspitzels.

Dokument, 7 Seiten

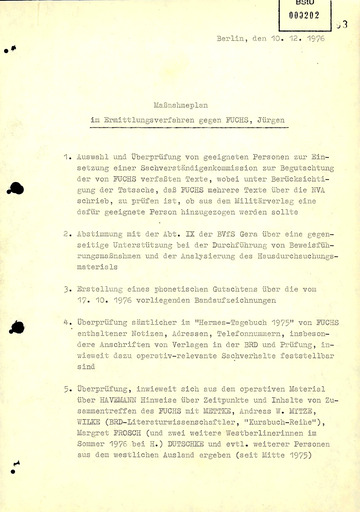

Am 19. November 1976 verhaftete die Stasi den Schriftsteller Jürgen Fuchs wegen seiner Beteiligung an Protestaktionen gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Ziel des MfS war es, dem jungen Dissidenten während seiner Untersuchungshaft den Verdacht der "staatsfeindlichen Hetze" nachzuweisen.

Dokument, 3 Seiten

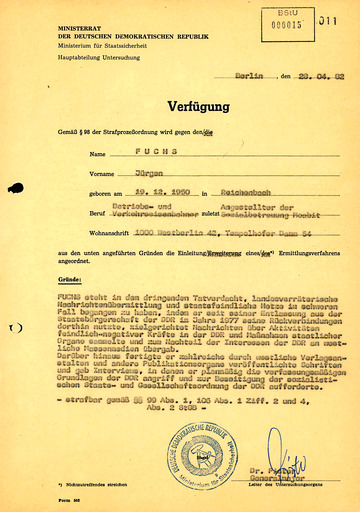

Im Jahr 1982 leitete die Stasi erneut ein Ermittlungsverfahren gegen Jürgen Fuchs ein. Der Schriftsteller war bereits 1976 verhaftet und bei seiner Freilassung neun Monate später nach West-Berlin abgeschoben worden. Mithilfe seiner neuen Kontakte zu Westmedien unterstützte er von dort weiterhin die DDR-Oppositions- und Friedensbewegung. Daher wurde er Anfang der 80er-Jahre für SED und Stasi vollends zum Staatsfeind.

Dokument, 2 Seiten

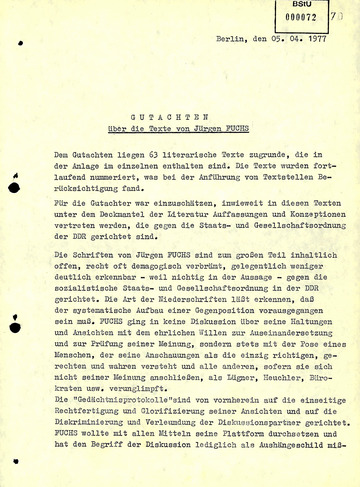

Die Stasi verhaftete den Schriftsteller Jürgen Fuchs am 19. November 1976 formal wegen des Verdachts auf "staatsfeindliche Hetze" in seinen literarischen Texten. Ein Gutachten, unter anderem von der als IM für die Stasi tätige DDR-Literaturprofessorin Anneliese Löffler, sollte Fuchs’ "Angriffe" auf die DDR in seinen Werken nachweisen.

Dokument, 18 Seiten

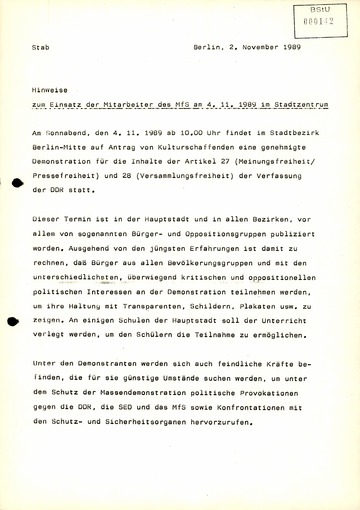

Am 4. November 1989 fand die größte Demonstration während der Friedlichen Revolution in Berlin statt. Diese war zwar offiziell genehmigt, trotzdem hatten die Stasi-Mitarbeiter vor Ort einen umfangreichen Aufgabenkatalog abzuarbeiten.

Dokument, 6 Seiten

Nachdem sich die Staatssicherheit einen Überblick über das Ausmaß der Opposition in der DDR verschafft hatte, sprach Mielke-Stellvertreter Rudi Mittig mit den Leitern der zuständigen Abteilungen den Bezirksverwaltungen. Dabei stellte er seine Strategie zur Bekämpfung von Oppositionellen vor.

Dokument, 45 Seiten

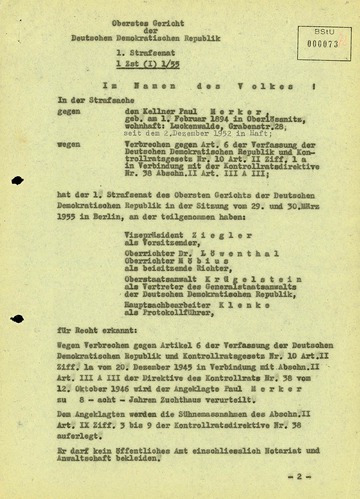

Nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft wurde der SED-Funktionär Paul Merker 1955 vom Obersten Gericht der DDR zu einer achtjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, weil er angeblich staatsfeindliche Verbindungen unterhalten habe. Pläne, ihn zum Hauptangeklagten eines großen politischen Schauprozesses zu machen, waren bereits im Frühjahr 1953 gescheitert, trotzdem hielt ihn das MfS weiter gefangen. Das Urteil gegen Merker kam daher einer Verlegenheitslösung gleich.

Dokument, 15 Seiten

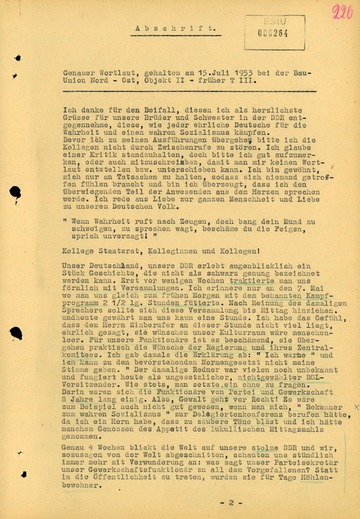

Während des Volksaufstandes hielt ein Brigadier der Bau-Union Nord-Ost Torgelow eine Rede. Die Stasi nahm eine Abschrift als Beweismittel zum Untersuchungsvorgang gegen den Arbeiter.

Dokument, 6 Seiten

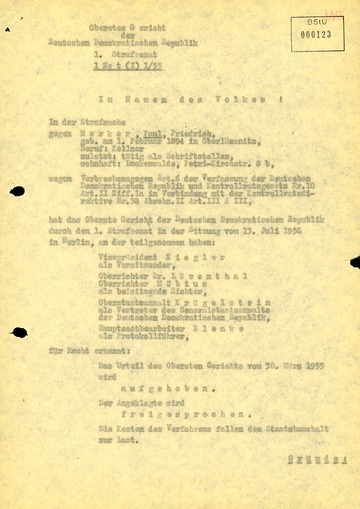

Der SED-Funktionär Paul Merker wurde 1955 vom Obersten Gericht der DDR zu einer achtjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, weil er angeblich staatsfeindliche Verbindungen unterhalten habe. Die Verurteilung Merkers entbehrte selbst nach DDR-Maßstäben jeglicher Grundlage und hatte deshalb nicht lange Bestand. In der folgenden politischen Tauwetterphase hoben am 13. Juli 1956 dieselben Richter, die ihn im Auftrag der Partei verurteilt hatten, das Urteil im Auftrag der Partei wieder auf.

Dokument, 3 Seiten

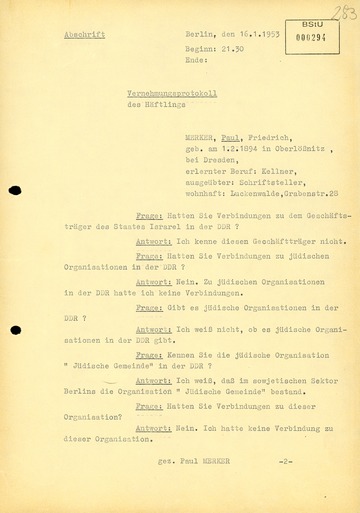

Der SED-Funktionär Paul Merker wurde 1952 Opfer haltloser Beschuldigungen, die ihn zum Protagonisten einer gegen die kommunistische Herrschaft gerichteten internationalen Verschwörung stempelten. Dieses Konstrukt wies ausgeprägte antisemitische Tendenzen auf, was auch bei den Vernehmungen deutlich wurde. Sechs Wochen nach seiner Verhaftung 1952 wurde Merker explizit nach seinen "jüdischen Verbindungen" befragt.

Dokument, 2 Seiten