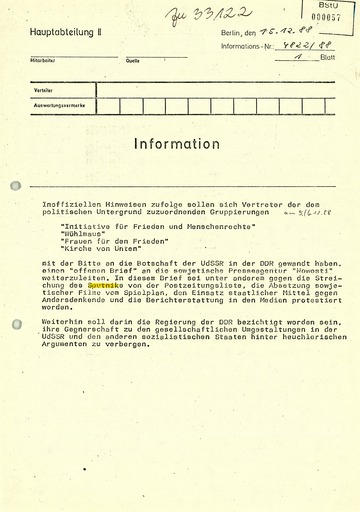

Die Streichung der sowjetischen Zeitschrift "Sputnik" von der Postzeitungsliste der DDR kam einem Verbot gleich. Einige Oppositionsgruppen beschwerten sich direkt bei der sowjetischen Botschaft.

Dokument, 1 Seite

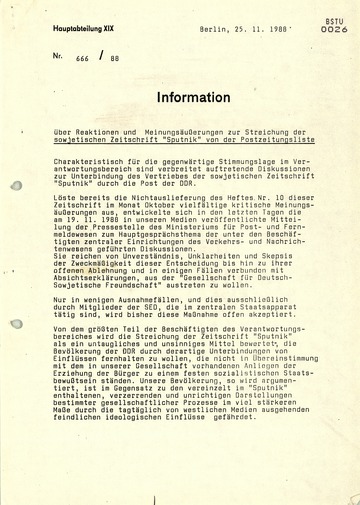

Das Verbot der Monatszeitschrift "Sputnik" löste in der DDR allerorts Proteste aus. Auch die Beschäftigten des Verkehrs- und Nachrichtenwesens der DDR standen der Maßnahme der SED-Führung ablehnend gegenüber.

Dokument, 5 Seiten

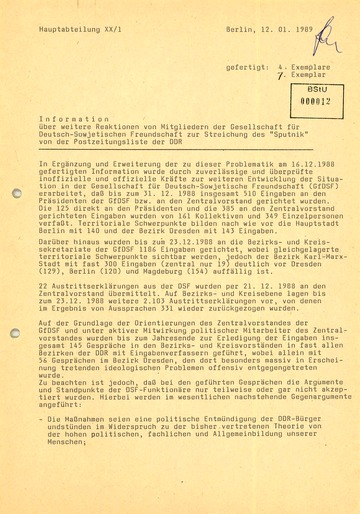

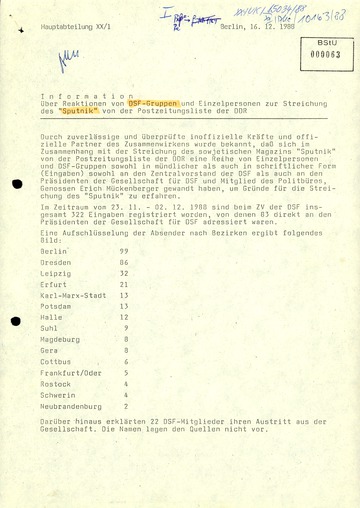

Mitglieder der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) erklärten wegen des "Sputnik"-Verbots ihren Austritt und forderten Gespräche mit den Funktionären des Verbandes.

Dokument, 3 Seiten

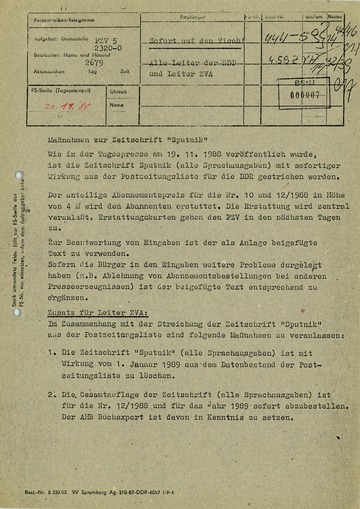

Kurz nach Bekanntwerden des Sputnik-Verbots 1988 wies der Postzeitungsvertrieb (PZV) der DDR an, die Abonnementspreise anteilig zurückzuzahlen und auf Eingaben nur standardisiert zu antworten.

Dokument, 3 Seiten

Nach dem "Sputnik"-Verbot 1988 erhoben sich viele kritische Stimmen, auch aus der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF), die für die Vermittlung der russischen Kultur und Gesellschaft zuständigen Massenorganisation in der DDR. Die Eingaben ihrer Mitglieder wurden von der Stasi gesammelt und inhaltlich ausgewertet.

Dokument, 4 Seiten

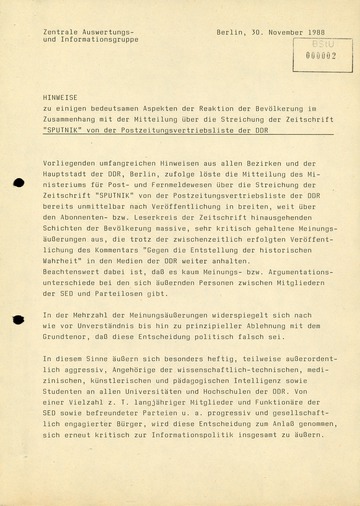

Ein Bericht an die Partei- und Staatsführung vom 30. November 1988 fasste die Reaktionen der DDR-Bevölkerung zum Verbot der sowjetischen Monatszeitschrift "Sputnik" zusammen.

Dokument, 6 Seiten

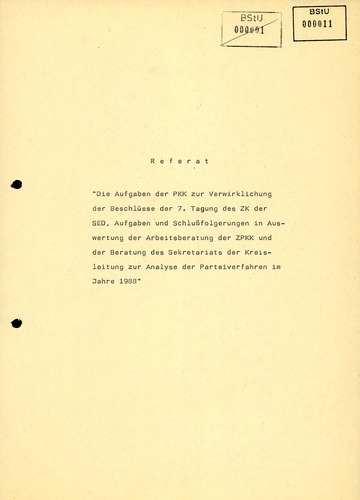

In einem Bericht vom Februar 1989 geht die Parteikontrollkommission der Frage nach, warum selbst im MfS die Bereitschaft zu bedingungsloser Unterordnung geringer wurde.

Dokument, 59 Seiten

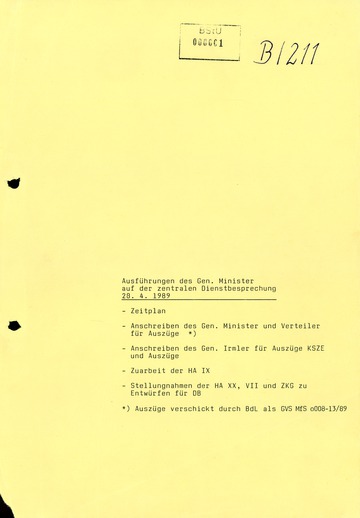

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Dokument, 177 Seiten

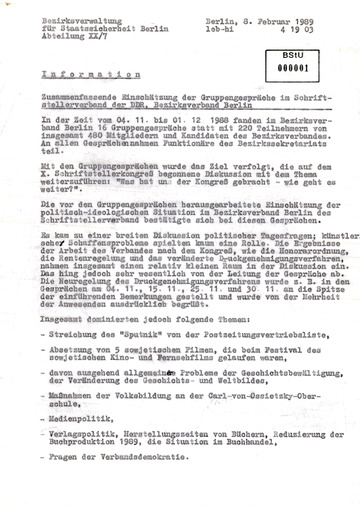

Die im November 1987 auf dem X. Schriftstellerkongress der DDR begonnenen Debatten hallten längere Zeit nach. Der Bezirksverband Berlin des Schriftstellerverbands der DDR führte noch im Jahr darauf die Diskussionen des Kongresses weiter. Die Stasi vermerkte hier, welche Autorinnen und Autoren mit "politisch-negativen" Äußerungen auffielen.

Dokument, 3 Seiten

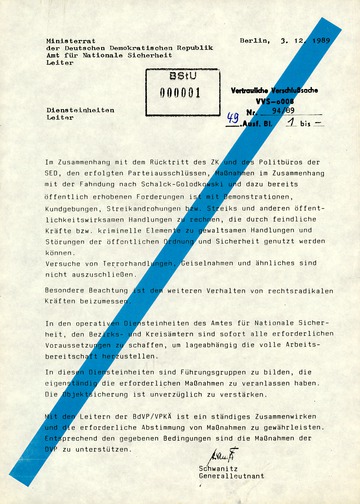

Im Dezember 1989 spitzte sich die politische Krise in der DDR zu. Das Politbüro und das Zentralkomitee erklärten ihren Rücktritt und ein Untersuchungsausschuss erstattete einen ersten Bericht zu Amtsmissbrauch und Korruption des alten Regimes. Der Chef des Amtes für Nationale Sicherheit (AfNS) Wolfgang Schwanitz warnte die Diensteinheiten daher vor möglichen gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Dokument, 1 Seite