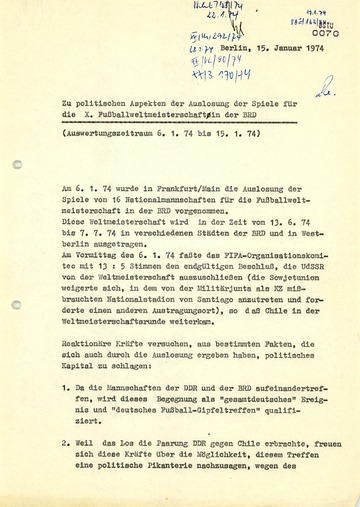

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 trafen das erste Mal die Mannschaften der DDR und der Bundesrepublik aufeinander. Die politische Dimension dieser Begegnung war nicht zu unterschätzen.

Dokument, 7 Seiten

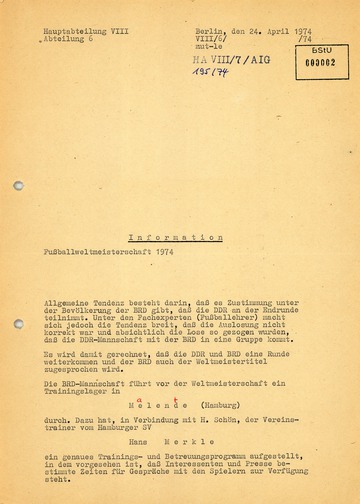

Während der Fußballweltmeisterschaft 1974 beobachtete die Stasi auch die Mannschaft der Bundesrepublik. Das hatte vor allem politische Gründe.

Dokument, 2 Seiten

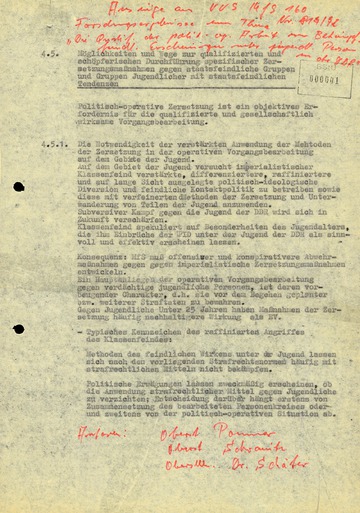

Mit Zersetzungsmaßnahmen wollte die Staatssicherheit ein Gefühl der Verunsicherung erzeugen, Enttäuschung und Unzufriedenheit provozieren oder eine öffentliche Stigmatisierung erreichen. Im konkreten Beispiel werden Maßnahmen erläutert, die "feindliche" Jugendliche psychisch zerstören sollen.

Dokument, 18 Seiten

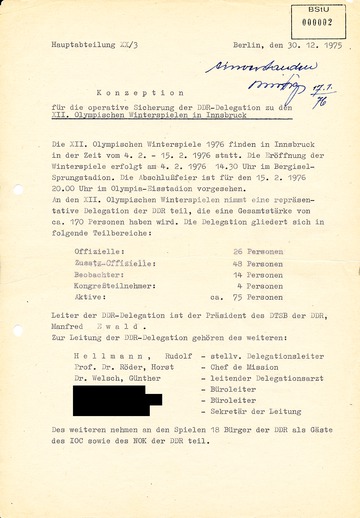

Für die "Absicherung" sportlicher Großereignisse war die Stasi zuständig. Vor den olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck verfaßten die zuständigen Stasi-Offiziere der Hauptabteilung XX/3 eine Konzeption, aus der unter anderem die Delegationsstärke, Verantwortlichkeiten und die Anzahl der eingesetzten Inoffiziellen Mitarbeiter hervorgeht.

Dokument, 9 Seiten

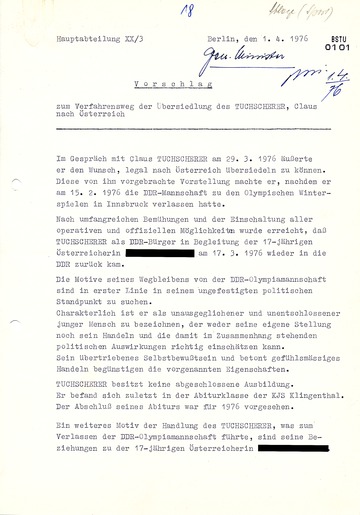

Nachdem Klaus Tuchscherer sich 1976 von der DDR-Olympiamannschaft abgesetzt hatte, erklärte er sich bereit, in die DDR zurückzukehren. Bald äußerte er jedoch den Wunsch, legal nach Österreich übersiedeln zu dürfen. Die Stasi entwarf dafür einen Plan.

Dokument, 6 Seiten

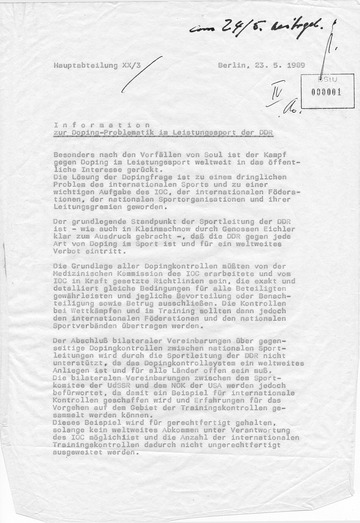

Die auch für die Überwachung des Sports zuständige Hauptabteilung XX/3 des MfS formulierte in einem Positionspapier, dass strengere internationale Richtlinien die Doping-Praxis der DDR einschränken können: Sollten die Vereinbarungen greifen und die DDR sich den neuen Regularien fügen, sei absehbar, dass „vorrangig in der Leichtathletik, im Schwimmen und Gewichtheben sowie in einigen Wintersportdisziplinen“ die bisherigen Leistungen nicht mehr erbracht werden können.

Dokument, 4 Seiten

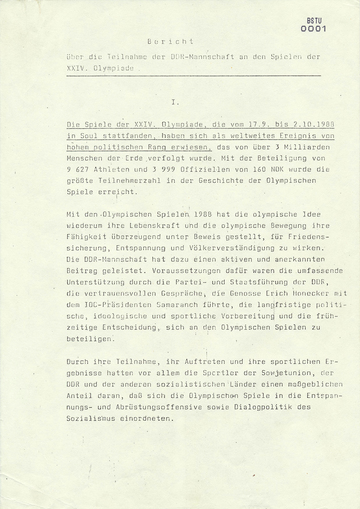

Die Mannschaft der DDR nahm 1988 an den Olympischen Spiele in Seoul teil. Im Anschluß analysiert die Stasi die politische und sportliche Ausbeute.

Dokument, 18 Seiten

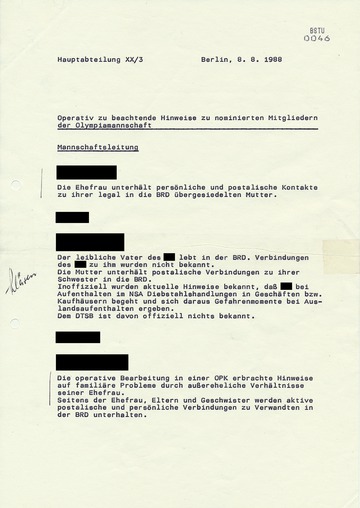

Sechs Wochen vor der Abreise der DDR-Olympia-Delegation stellte die Stasi im August 1988 Namen von Personen zusammen, die ein aus ihrer Sicht erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellten, etwa wegen Westkontakten oder persönlichen Problemen.

Dokument, 4 Seiten

Die DDR-Olympia-Mannschaft wurde in Seoul von einer eigens gebildeten Operativ-Gruppe begleitet. Diese hatte vor, während und nach den Spielen das Team im Blick. Im Bericht wird die Arbeit dieser Gruppe analysiert und resümiert.

Dokument, 11 Seiten

Nach der Sommer-Olympiade in Seoul 1988 wurden einige spektakuläre Doping-Fälle bekannt, weswegen das Internationale Olympische Komitee (IOC) schärfer gegen Doping vorgehen wollte. In diesem Bericht beschreibt ein IM aus Neubrandenburg die Reaktion aktiver Sportler auf mögliche Einschränkungen beim Einsatz von „unterstützenden Mitteln“ (UM).

Dokument, 2 Seiten

Vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele im Sommer 1972, fasste die Stasi die politische Lage und den Stand der Vorbereitungen zusammen.

Dokument, 14 Seiten

Bei der Umsetzung der Sportpolitik der SED nahm die Stasi eine Schlüsselstellung ein. Die Dienstanweisung 4/71 zeigt, wie die Geheimpolizei die Vorgaben der Partei durchsetzen wollte.

Dokument, 46 Seiten