Die Entwicklung demokratischer Reformen in den anderen Ostblockstaaten verfolgte die DDR-Regierung sehr genau. Die Staatssicherheit berichtete der Partei- und Staatsführung monatlich über die Lage in den Staaten des Warschauer Pakts.

Dokument, 34 Seiten

Mitglieder der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) erklärten wegen des "Sputnik"-Verbots ihren Austritt und forderten Gespräche mit den Funktionären des Verbandes.

Dokument, 3 Seiten

Die Entwicklung demokratischer Reformen in den anderen Ostblockstaaten verfolgte die DDR-Regierung sehr genau. Die Staatssicherheit berichtete der Partei- und Staatsführung im Juli 1989 daher über die politische Situation in den "sozialistischen Bruderländern".

Dokument, 39 Seiten

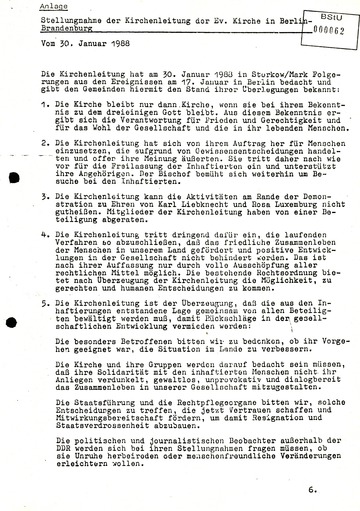

Im Herbst 1988 wurden Schüler der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow der Schule verwiesen, weil sie sich offen gegen Militärparaden und Rechtsextremismus in der DDR ausgesprochen hatten. Die Betroffenen erfuhren eine Welle der Solidarität. Insbesondere die evangelische Kirche setzte sich für einen öffentlichen Diskurs über die an der Ossietzky-Schule verhängten Schulstrafen ein.

Dokument, 1 Seite

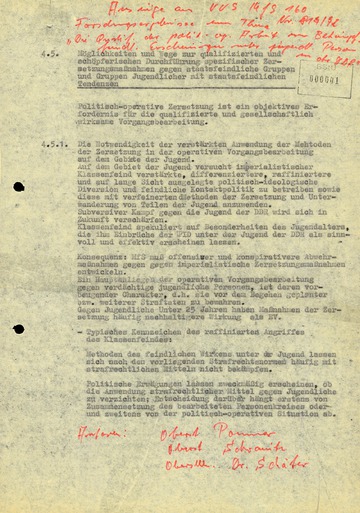

Mit Zersetzungsmaßnahmen wollte die Staatssicherheit ein Gefühl der Verunsicherung erzeugen, Enttäuschung und Unzufriedenheit provozieren oder eine öffentliche Stigmatisierung erreichen. Im konkreten Beispiel werden Maßnahmen erläutert, die "feindliche" Jugendliche psychisch zerstören sollen.

Dokument, 18 Seiten

Bei der "Kampfdemonstration" am 17. Januar 1988 anlässlich des 69. Jahrestages der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wollten auch Ausreisewillige und Bürgerrechtler teilnehmen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Staatssicherheit reagierte mit Drohungen, Versprechungen und Ausweisungen.

Dokument, 2 Seiten

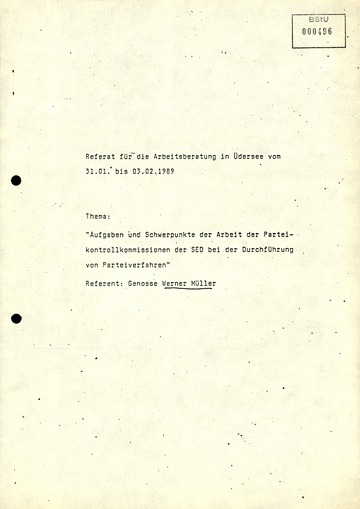

Gegen das Verbot der sowjetischen Monatszeitschrift Sputnik gab es auch aus den Reihen des MfS Widerspruch. Der stellvertretende Vorsitzende der zentralen SED-Parteikontrollkommission, Werner Müller, versuchte mit einer Rede die Parteidisziplin im Ministerium zu festigen.

Dokument, 57 Seiten

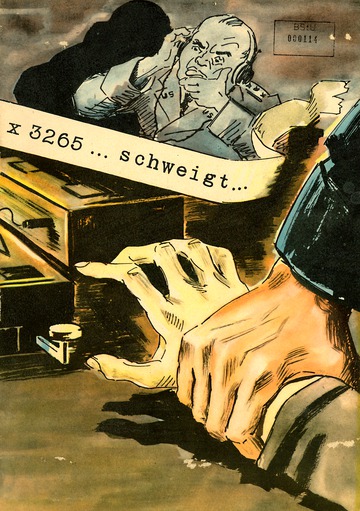

Obwohl die westlichen Geheimdienste den Volksaufstand in der DDR verschliefen, deutete die SED-Führung den Aufstand kurzerhand propagandistisch um. Es sei ein aus dem Ausland gesteuerter "faschistischer" Putsch gewesen.

Dokument, 34 Seiten

In Dresden kam es seit dem 3. Oktober 1989 zu heftigen Zusammenstößen zwischen Ausreisewilligen und Volkspolizei. Mithilfe der Kirchen entstand schließlich ein Dialog zwischen Demonstranten und Staatsmacht. Der Chef der Staatssicherheit in Dresden, Horst Böhm, berichtete von den "Informationsveranstaltungen" dazu, die am 9. Oktober stattfanden.

Dokument, 6 Seiten

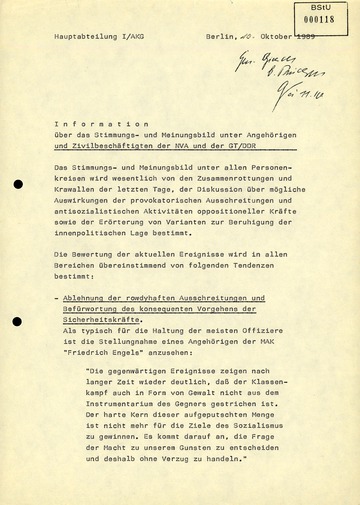

In Dresden kam es seit dem 3. Oktober 1989 zu heftigen Zusammenstößen zwischen Ausreisewilligen und Volkspolizei. In der Nationalen Volksarmee, die bei den Krawallen ebenfalls zum Einsatz kam, regten sich Zweifel gegen das Vorgehen der Staatsführung gegen die Demonstranten.

Dokument, 5 Seiten

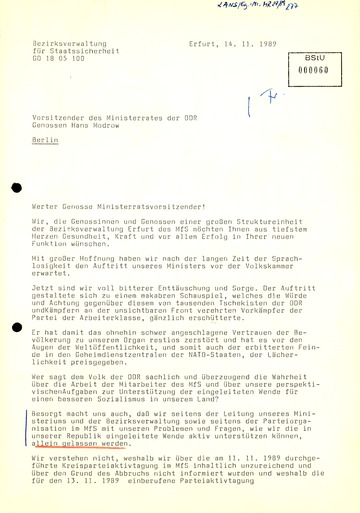

Erich Mielkes Rede vor der Volkskammer am 13. November 1989 geriet zu einem Desaster für die Staatssicherheit. Die Stasi-Angehörigen reagierten entsetzt und empfanden diese als zusätzlichen Schaden für die – angesichts der politischen Veränderungen – ohnehin schwierige Lage des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Die SED-Grundorganisation der Bezirksverwaltung Erfurt verband ihr Glückwunschschreiben an Hans Modrow, den frisch gewählten Vorsitzenden des Ministerrats der DDR, mit einer Beschwerde über den Auftritt Mielkes.

Dokument, 2 Seiten

Die Entwicklung demokratischer Reformen in den anderen Ostblockstaaten verfolgte die DDR-Führung im Jahr 1989 sehr genau. Der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, berichtete am 29. Juni seinen oberen Stasi-Funktionären von den Beschlüssen der 8. Tagung des Zentralkomitees der SED. Ein zentraler Punkt war die schwindende internationale Zusammenarbeit mit den Staatssicherheitsorganen bisheriger Bündnispartner.

Dokument, 146 Seiten