Jürgen Fuchs veröffentlichte sieben Wochen nach seiner Abschiebung nach West-Berlin 1977 in DER SPIEGEL Aufzeichnungen über seine Erfahrungen in der Stasi-Haft. Das brachte das MfS in Erklärungsnot. In einer internen Stellungnahme bestritt die Geheimpolizei die von Fuchs geschilderten Zustände, bestätigte aber den Einsatz von Abhörtechnik und eines Zellenspitzels.

Dokument, 7 Seiten

Die Stasi verhaftete den Schriftsteller Jürgen Fuchs am 19. November 1976 formal wegen des Verdachts auf "staatsfeindliche Hetze" in seinen literarischen Texten. Ein Gutachten, unter anderem von der als IM für die Stasi tätige DDR-Literaturprofessorin Anneliese Löffler, sollte Fuchs’ "Angriffe" auf die DDR in seinen Werken nachweisen.

Dokument, 18 Seiten

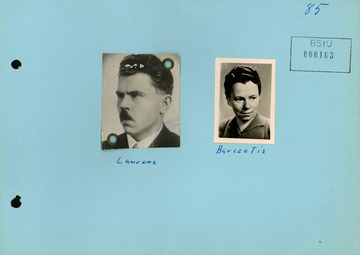

Die Chefsekretärin des Ministerpräsidenten der DDR, Elli Barczatis, geriet Anfang der 50er Jahre ins Visier der Staatssicherheit. Ihr Geliebter, Karl Laurenz, spionierte für die Organisation Gehlen. Er nutzte Barczatis als Quelle im Büro Grotewohls, ohne sie in seine geheimdienstliche Tätigkeit einzuweihen. Die Stasi überwachte das Paar über vier Jahre, bis sie Barczatis und Laurenz festnahm. Ein Geheimprozess vor dem Obersten Gericht der DDR endete mit dem Todesurteil für beide.

Nach einer gescheiterten Busflucht am Grenzübergang Invalidenstraße und der Festnahme der Beteiligten 1963 legte das MfS Untersuchungsvorgänge an. Darin befinden sich neben geheimpolizeilichen Unterlagen auch Dokumente der Staatsanwaltschaft, die im Zuge der Ermittlungen eng mit der Stasi zusammenarbeitete.

Dokument, 1 Seite

Eine "Information" von Stasi-Minister Erich Mielke fasst die Ereignisse rund um die Besetzung der Iranischen Botschaft in Ost-Berlin 1978 zusammen. Aus dem Dokument geht außerdem hervor, wie das DDR-Außenministerium in Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit auf die Vorwürfe des iranischen Botschafters reagierte.

Dokument, 13 Seiten

Der Film der Spionageabwehr der Stasi zeigt die Verurteilung eines DDR-Handelsvertreters, der für den Bundesnachrichtendienst spionierte.

Video, 31 Minuten, 32 Sekunden

Am 23. September 1955 fand vor dem Obersten Gericht der DDR in Berlin ein Geheimprozess gegen Elli Barczatis und Karl Laurenz wegen Spionage für die Organisation Gehlen statt. Er war einer von mehreren Prozessen gegen tatsächliche oder vermeintliche Agentinnen und Agenten des westdeutschen Nachrichtendienstes in den 50er Jahren. In seiner Vernehmung erzählte Laurenz von seinen Treffen mit Gehlen-Agenten und seiner Anwerbung durch den westdeutschen Geheimdienst.

Audio, 38 Minuten, 31 Sekunden

Am 3. März 1988 fand ein Treffen zwischen SED-Generalsekretär Erich Honecker und dem Vorsitzenden der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen Bischof Leich statt. Im Vorfeld äußerte sich Stasi-Chef Erich Mielke in einer Dienstbesprechung zu einer Rede Erich Honeckers am 12. Februar und dem zunehmend belasteten Verhältnis von Staat und Kirche.

Dokument, 138 Seiten

Ende der 1980er Jahre nahm die Zahl der versuchten Republikfluchten in der DDR immer weiter zu. Zu den dringlichsten Aufgaben der staatlichen Institutionen gehörte es, fluchtbereite und ausreisewillige Menschen daran zu hindern, das Land zu verlassen. Im Video wird ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter vernommen, dem vorgeworfen wird, "Republikflucht" begehen zu wollen.

Video, 33 Minuten, 39 Sekunden

Neue Musikrichtungen waren zu allen Zeiten ein Synonym für Jugend, Protest und Emanzipation. Für das SED-Regime bedeutete die Musikszene eine Bedrohung. Sie stellte den Kontrollanspruch der Partei und ihrer Jugendorganisation in Frage. Schon seit Mitte der fünfziger Jahre setzte sich die Stasi mit nicht angepassten Jugendlichen auseinander. In den 60er-Jahren registrierte die Staatsführung der DDR - insbesondere in den Großstädten - die Bildung einer sogenannten "Beatszene".

Im Juni 1981 wurde Werner Teske wegen Spionage und vorbereiteter Fahnenflucht zum Tode verurteilt. Das MfS schlug in einer Stellungnahme vor, von einer Begnadigung abzusehen.

Dokument, 2 Seiten

Welche Faktoren sind ausschlaggebend für eine Zusammenarbeit mit der Stasi? Eine Dissertation, verfasst an der Juristischen Hochschule des MfS, ging dieser Frage aufgrund von empirischen Daten nach.

Dokument, 341 Seiten