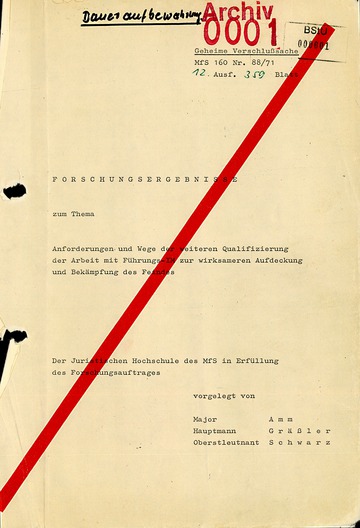

Forschungsarbeit der Hochschule des MfS zum Umgang mit Inoffiziellen Mitarbeitern, die andere IM führen sollten. Die Arbeit gibt Empfehlungen zu allen Aspekten der Arbeit mit diesen sogenannten Führungs-IM – von der Anwerbung bis zu Sozialleistungen für hauptamtliche IM in dieser Funktion.

Dokument, 359 Seiten

Im August 1975 unterzeichneten sieben Staaten des Warschauer Paktes, 13 neutrale Länder und 15 Mitgliedsstaaten der NATO die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Die darin garantierten Menschenrechte wurden zur Inspiration für die keimende Bürgerrechtsbewegung in der DDR und zum Problem für das MfS.

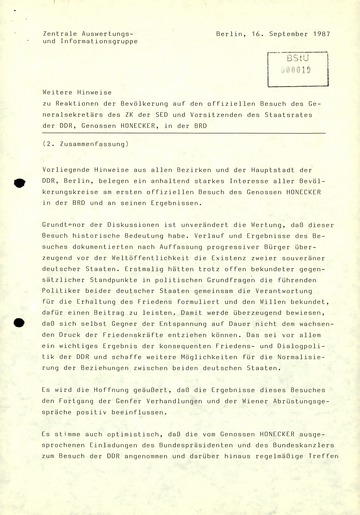

Am 7. September 1987, startete SED-Generalsekretär Erich Honecker seinen Arbeitsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland. Es war der erste Besuch eines DDR-Staatsoberhauptes im anderen Teil Deutschlands. Die Staatssicherheit dokumentierte die Stimmung in der DDR-Bevölkerung hinsichtlich des Honecker-Besuchs in der BRD. In ihrem Abschlussbericht verweist die Stasi auf eine "beträchtliche Anzahl" von SED-Mitgliedern und Funktionären, die negative Auswirkungen des Besuchs befürchteten.

Dokument, 12 Seiten

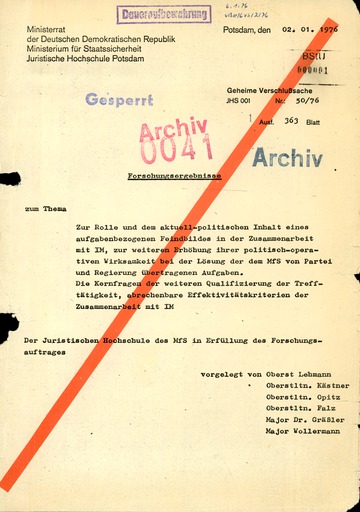

Willi Opitz, von 1985 bis 1989 Rektor an der Juristischen Hochschule des MfS Potsdam (JHS), promovierte im Jahr 1976 gemeinsam mit fünf anderen Stasi-Offizieren an der JHS. In ihrer Dissertation beschäftigten sich die Promovenden mit der IM-Arbeit der Stasi.

Dokument, 363 Seiten

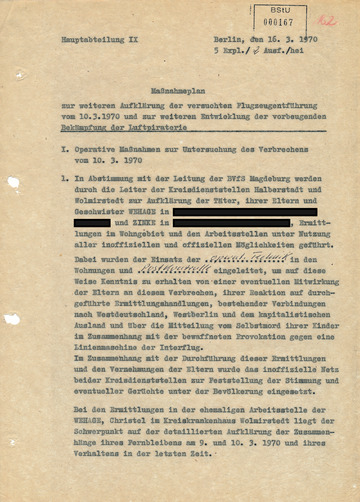

Am 10. März 1970 scheiterte der Versuch von Christel und Eckhard Wehage, mit einem entführten Flugzeug in den Westen zu fliehen. Daraufhin nahmen sich beide das Leben. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) übernahm die Ermittlungen und beschrieb in einem "Maßnahmeplan" die weiteren Schritte.

Dokument, 11 Seiten

Eine Schulungskassette der MfS-Bezirksverwaltung Rostock veranschaulicht, wie die Stasi ihre Ermittler schulte, Informationen über Personen auszufragen und dabei anonym zu bleiben.

Audio, 27 Minuten, 55 Sekunden

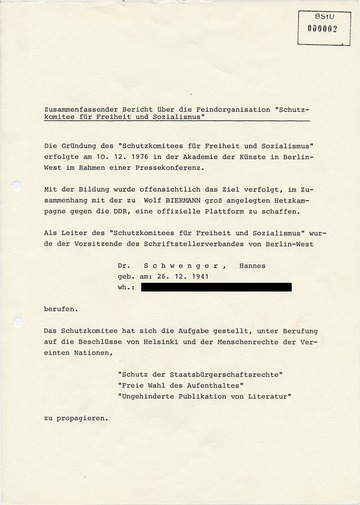

1976 gründete sich in der BRD die Menschenrechtsgruppe "Schutzkomitee für Freiheit und Sozialismus". Die Gruppe bemühte sich um die Freilassung inhaftierter Künstler und Intellektueller in der DDR, weswegen die Stasi sie als "Feindorganisation" einstufte.

Dokument, 2 Seiten

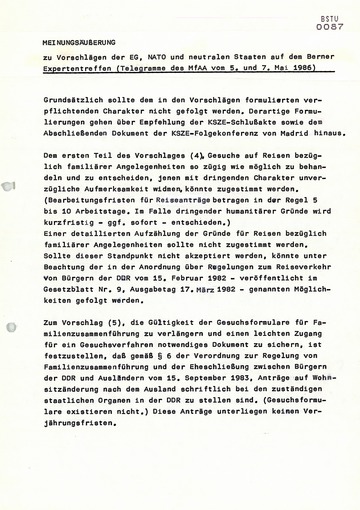

Zur Vorbereitung des KSZE-Expertentreffen über menschliche Kontakte in Bern 1986 verfassten die Europäische Gemeinschaft, NATO und neutralen Staaten Vorschläge, die als Basis für Verhandlungen mit den Staaten des Warschauer Paktes gedacht waren. Das MfS bewertete und kommentierte die Vorschläge für die Delegation der DDR.

Dokument, 4 Seiten

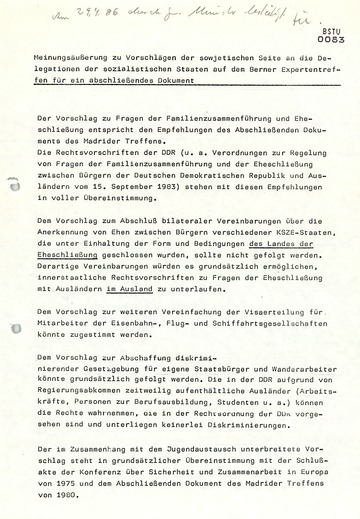

Zur Vorbereitung des KSZE-Expertentreffen über menschliche Kontakte in Bern 1986 verfasste die Sowjetunion für die Delegationen der sozialistischen Staaten eine Stellungnahme, die als Verhandlungsbasis mit den anderen Teilnehmerstaaten gedacht war. Das MfS wiederum bewertete und kommentierte die Vorschläge für die DDR-Delegation.

Dokument, 4 Seiten

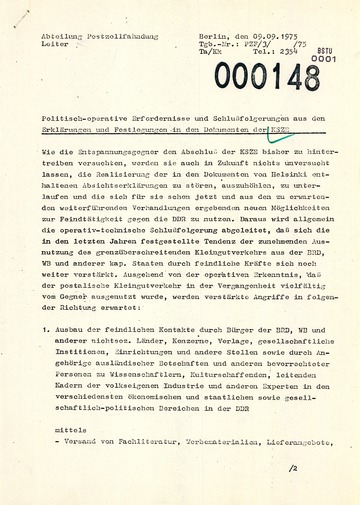

Nach dem Abschluss der KSZE-Konferenz intensivierte das MfS die Kontrolle des Postverkehrs in den Westen – obwohl eigentlich in der Schlussakte von Helsinki die Erleichterung und Förderung des Informationsaustausches, beispielsweise zwischen der DDR und der Bundesrepublik vereinbart worden war.

Dokument, 6 Seiten

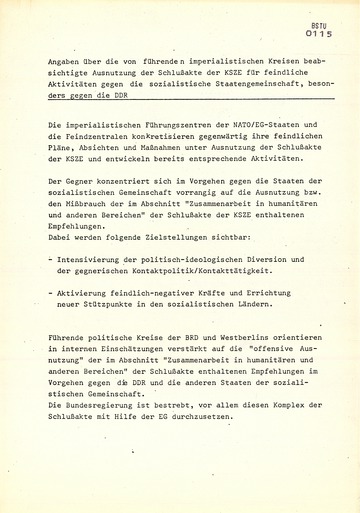

Das MfS registrierte nach dem Abschluss der Konferenz von Helsinki angebliche "Ausnutzungen der KSZE-Beschlüsse durch feindliche und imperialistische Staaten". Dass es hierbei meist lediglich zugesicherte Vereinbarungen eingeklagt wurden, deutete die Staatssicherheit in ihrem Sinne um.

Dokument, 7 Seiten

Während der KSZE-Verhandlungen in Helsinki beobachtete und analysierte das MfS die Berichterstattung der skandinavischen Medien. Besonders interessierte die Staatssicherheit, welche Journalisten sich kritisch gegenüber der DDR äußerten und wie es um die Sicherheit der Botschaftsgebäude in Helsinki bestellt war.

Dokument, 5 Seiten