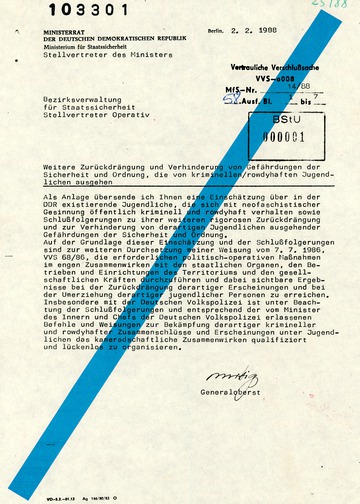

Nach dem Neonazi-Überfall in der Ost-Berliner Zionskirche im Herbst 1987 ließ sich die Existenz von Rechtsextremismus in der DDR nicht mehr verschweigen. Im Februar 1988 erhielten alle Bezirksverwaltungen sowie diverse Hauptabteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit eine Einschätzung der Hauptabteilung XX zu Jugendlichen mit "neofaschistischer Gesinnung".

Dokument, 12 Seiten

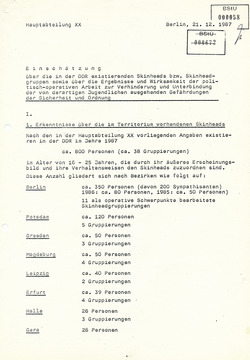

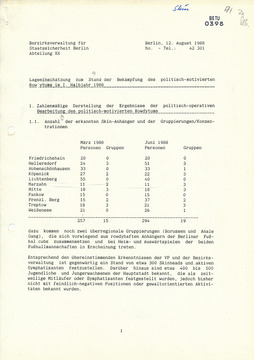

Die Staatssicherheit begann sich nach dem Neonazi-Überfall auf die Zionskirche 1987 intensiver mit der rechtsextremen Bewegung in der DDR zu beschäftigen. Die Hauptabteilung XX analysierte die bisherige Arbeit der Geheimpolizei auf dem Gebiet der Skinheads und schlug weitere Maßnahmen für deren Bekämpfung vor.

Dokument, 13 Seiten

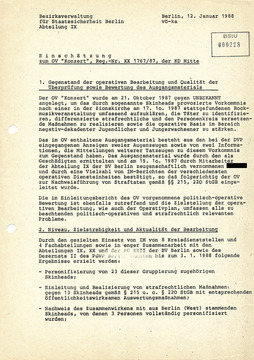

Der Operative Vorgang "Konzert" zur Aufklärung des Neonazi-Überfalls auf die Ost-Berliner Zionskirche blieb für die Stasi auch nach dem ersten Prozess im Dezember 1987 relevant. Die Bekämpfung rechtsextremer Skinhead-Gruppen in der DDR stand nun nicht mehr aus strafrechtlichen, sondern politisch übergeordneten Gründen im Fokus.

Dokument, 3 Seiten

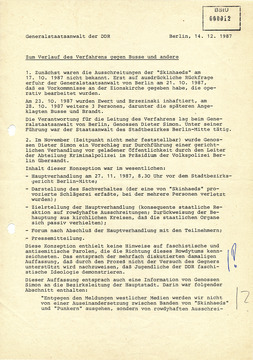

Das Zentralkomitee der SED griff im Dezember 1987 in das Strafverfahren gegen vier Skinheads ein, die ein Punkkonzert überfallen hatten. In einem Schreiben erläutert der Generalstaatsanwalt, wie die bewusst unpolitische Konzeption der ersten Gerichtsverhandlung zu dem zunächst geringen Strafmaß führte.

Dokument, 3 Seiten

Der Neonazi-Überfall auf die Zionskirche im Herbst 1987 machte die Skinhead-Szene in der DDR einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die Stasi verstärkte nun ihre Maßnahmen gegen die rechtsextreme Subkultur und überprüfte in regelmäßigen Abständen deren Wirkung.

Dokument, 6 Seiten

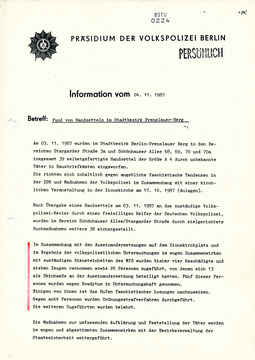

Der Skinhead-Überfall auf die Zionskirche im Herbst 1987 war Auslöser für die Gründung einiger selbstorganisierter Antifa-Gruppen in der DDR. Unmittelbar nach dem Ereignis fand sich in Berlin eine Gruppe Betroffener zur "Anti-Nazi-Liga" zusammen und verteilte Handzettel, um auf die erstarkende Neonazi-Bewegung aufmerksam zu machen.

Dokument, 4 Seiten

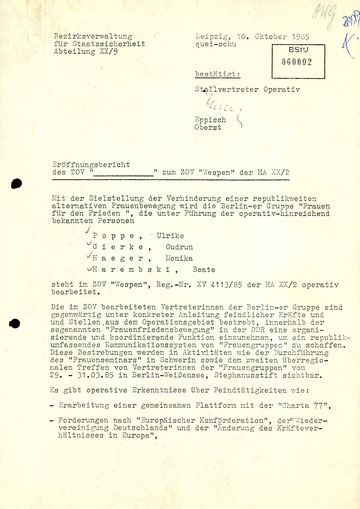

Im Frühjahr 1984 gründeten einige Leipzigerinnen einen Ableger der Ost-Berliner Gruppe "Frauen für den Frieden". Die Frauen engagierten sich dort gegen Militarismus und für Bürgerrechte sowie eine andere Bildungs- und Erziehungspolitik in der DDR. Der Staatssicherheit war dies ein Dorn im Auge. Sie leitete den Operativen Vorgang (OV) "Wespen" ein, um die Frauenfriedensgruppe zu überwachen und zu "zersetzen".

Dokument, 9 Seiten

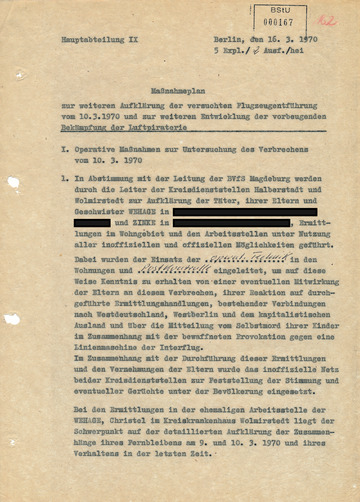

Am 10. März 1970 scheiterte der Versuch von Christel und Eckhard Wehage, mit einem entführten Flugzeug in den Westen zu fliehen. Daraufhin nahmen sich beide das Leben. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) übernahm die Ermittlungen und beschrieb in einem "Maßnahmeplan" die weiteren Schritte.

Dokument, 11 Seiten

Am 3. März 1988 fand ein Treffen zwischen SED-Generalsekretär Erich Honecker und dem Vorsitzenden der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen Bischof Leich statt. Im Vorfeld äußerte sich Stasi-Chef Erich Mielke in einer Dienstbesprechung zu einer Rede Erich Honeckers am 12. Februar und dem zunehmend belasteten Verhältnis von Staat und Kirche.

Dokument, 138 Seiten

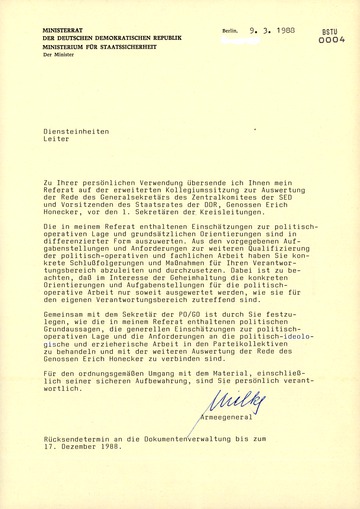

Auf der erweiterten Kollegiumssitzung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) am 9. März 1988 sprach Erich Mielke über verschiedene innen-, außen- und wirtschaftspolitische Themen. Dabei ging er auch auf die verschiedenen jugendlichen Subkulturen in der DDR ein. Der Stasi-Minister stellte sie als Gefahr für die Ordnung und Sicherheit dar und forderte ein hartes Durchgreifen.

Audio, 36 Minuten, 53 Sekunden

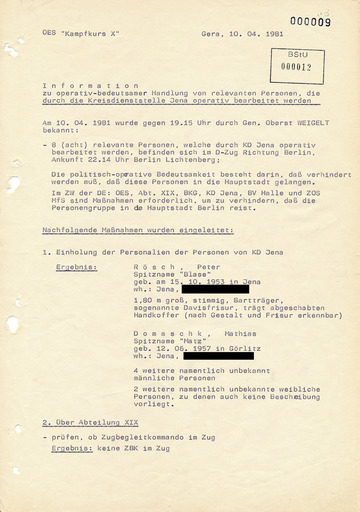

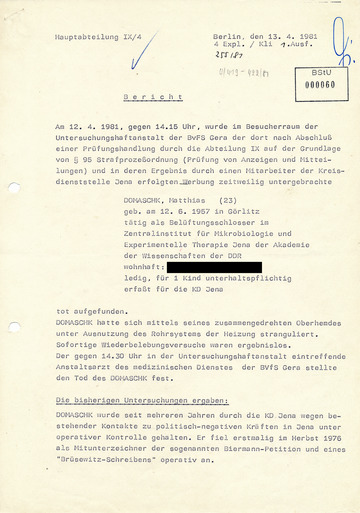

Am frühen Abend des 10. April 1981 stieg der 23-jährige Matthias Domaschk zusammen mit seinem Freund Peter Rösch in Jena in einen Zug nach Ost-Berlin. Sie wollten zu einer Geburtstagsfeier. Doch eine Stunde vor Berlin wurden beide aus dem Zug geholt. Ein Verhörmarathon begann, der zwei Tage später, am 12. April, in der Untersuchungshaftanstalt Gera endete. Dort fanden Stasi-Mitarbeiter Matthias Domaschk um 14:15 Uhr tot in einem Raum vor. In den Stasi-Akten ist von Suizid die Rede, doch widersprüchliche Indizien schüren bis heute Zweifel an dieser Version

Dokument, 6 Seiten

Am frühen Abend des 10. April 1981 stieg der 23-jährige Matthias Domaschk zusammen mit seinem Freund Peter Rösch in Jena in einen Zug nach Ost-Berlin. Sie wollten zu einer Geburtstagsfeier. Doch eine Stunde vor Berlin wurden beide aus dem Zug geholt. Ein Verhörmarathon begann, der zwei Tage später, am 12. April, in der Untersuchungshaftanstalt Gera endete. Dort fanden Stasi-Mitarbeiter Matthias Domaschk um 14:15 Uhr tot in einem Raum vor. In den Stasi-Akten ist von Suizid die Rede, doch widersprüchliche Indizien schüren bis heute Zweifel an dieser Version.

Dokument, 8 Seiten