Bericht nach der ersten Sendung über die Hintergrundpersonen und Wirksamkeit auf die DDR

Bericht nach der ersten Sendung über die Hintergrundpersonen und Wirksamkeit auf die DDR

Bericht nach der ersten Sendung über die Hintergrundpersonen und Wirksamkeit auf die DDR

Bericht nach der ersten Sendung über die Hintergrundpersonen und Wirksamkeit auf die DDR

- Informationen

Informationen

Bericht nach der ersten Sendung über die Hintergrundpersonen und Wirksamkeit auf die DDR

Signatur: BStU, MfS, HA III, Nr. 494, Bl. 8-13

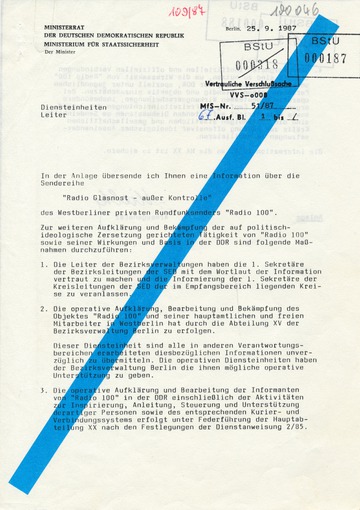

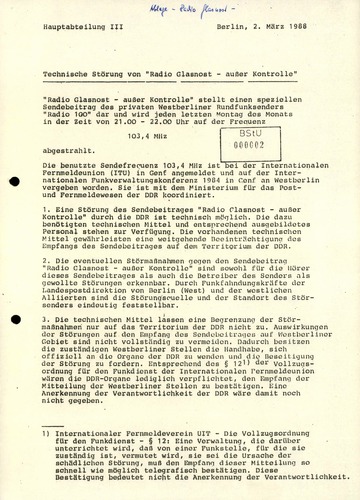

Das MfS befürchtete Auswirkungen der regimekritischen Sendungen von Radio Glasnost auf die DDR und wollte daher den Empfang erschweren.

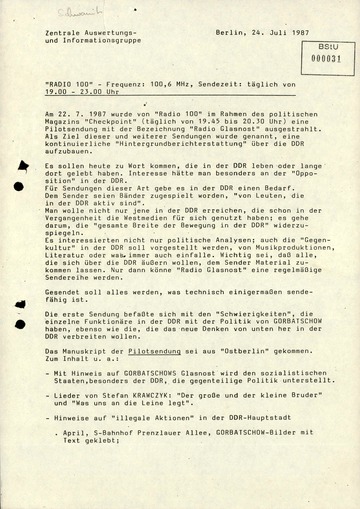

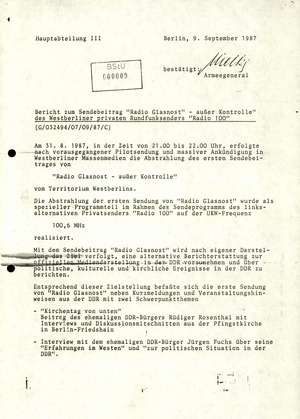

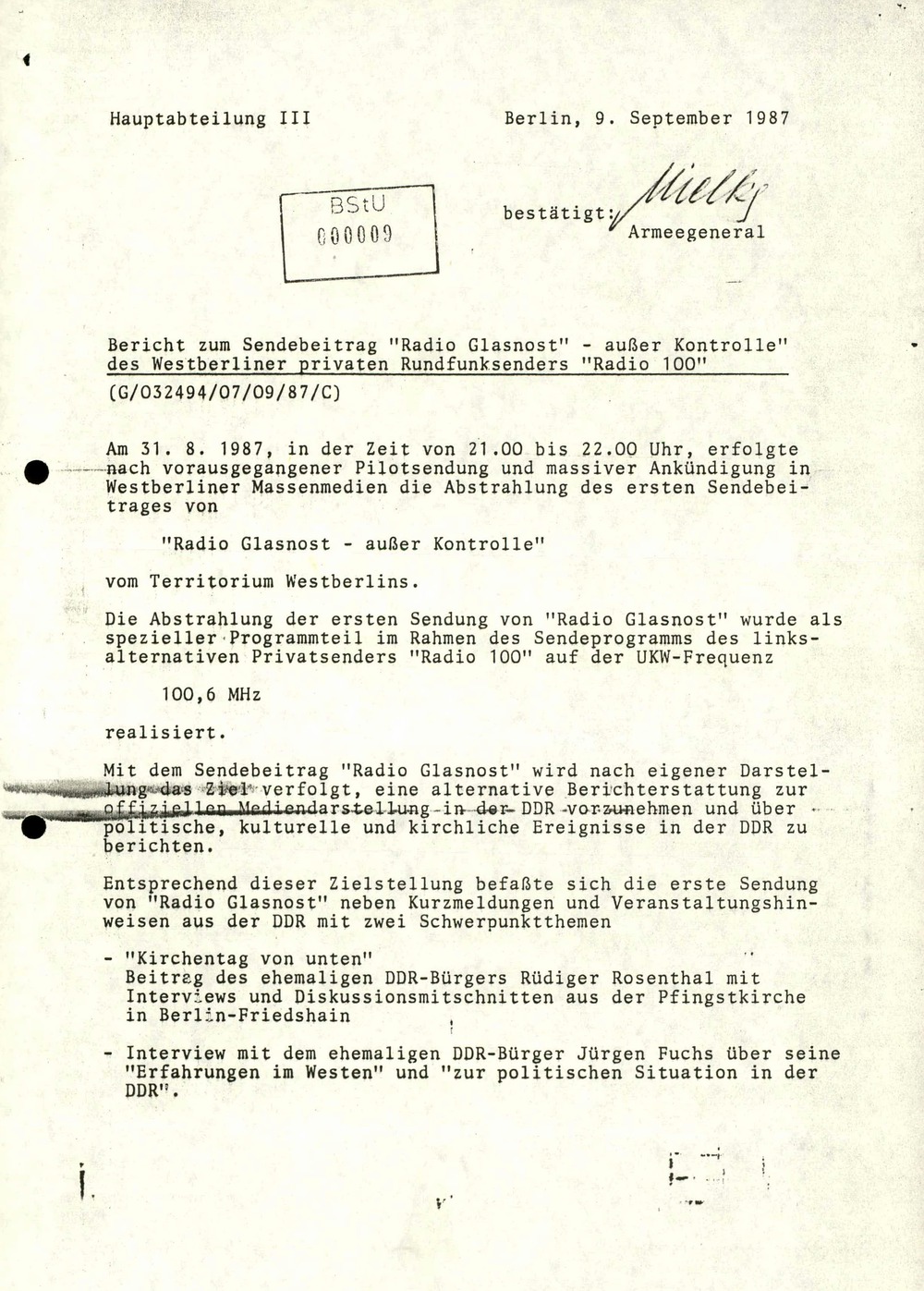

Die Sendung "Radio Glasnost - Außer Kontrolle" mit Beiträgen "aus und über die DDR" wurde von dem privaten Alternativkanal Radio 100 in West-Berlin einmal monatlich ausgestrahlt. Das einstündige Programm war zwischen Juli 1987 und dem Mauerfall sowohl im Westen als auch im Osten Berlins zu empfangen. In einer kurzen Pilotsendung kündigte Moderatorin Marenbach am 22. Juli 1987 an, von nun an würden auf diesem Sendeplatz Oppositionelle aus der DDR zu Wort kommen. Deren Beiträge und Diskussionen wurden in Ostdeutschland formuliert oder aufgenommen, über die Grenze geschmuggelt und dann von Radio 100 in West-Berlin ausgestrahlt. Bis November 1989 verband Radio Glasnost auf diesem Wege die Ost-Berliner Opposition mit der freien Welt.

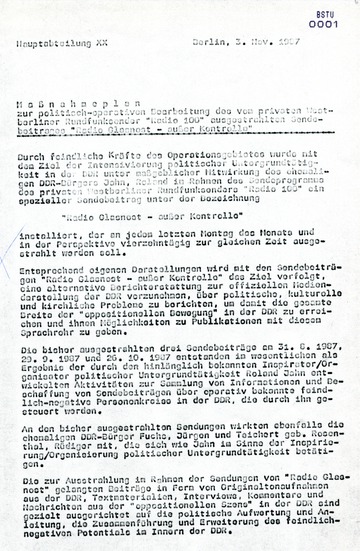

In der DDR waren Reinhard Schult, Ralf Hirsch und andere für Texte und Organisation verantwortlich. Eine kleine West-Berliner Redaktion, gegründet durch den Radio-100-Redakteur Dieter Rulff und den aus der DDR ausgebürgerten Oppositionellen Roland Jahn, sorgte dann dafür, dass die Beiträge im privaten Radio 100 einen festen Sendeplatz bekamen. Es dauerte nicht lange, bis Radio Glasnost sein Publikum in der DDR gefunden hatte. Auch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) wurde hellhörig und wertete alle Sendungen im Detail aus. Die Geheimpolizei fahndete nach den Urhebern und untersuchte, welchen Einfluss die Beiträge auf DDR-Bürger haben könnten. Auch erschwerte die Stasi den Empfang von zwei Sendungen durch Störsender.

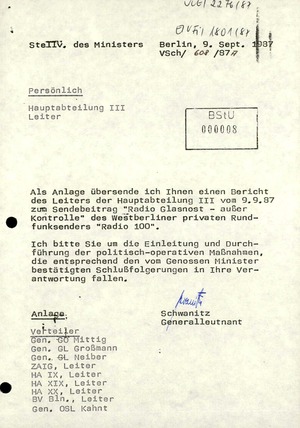

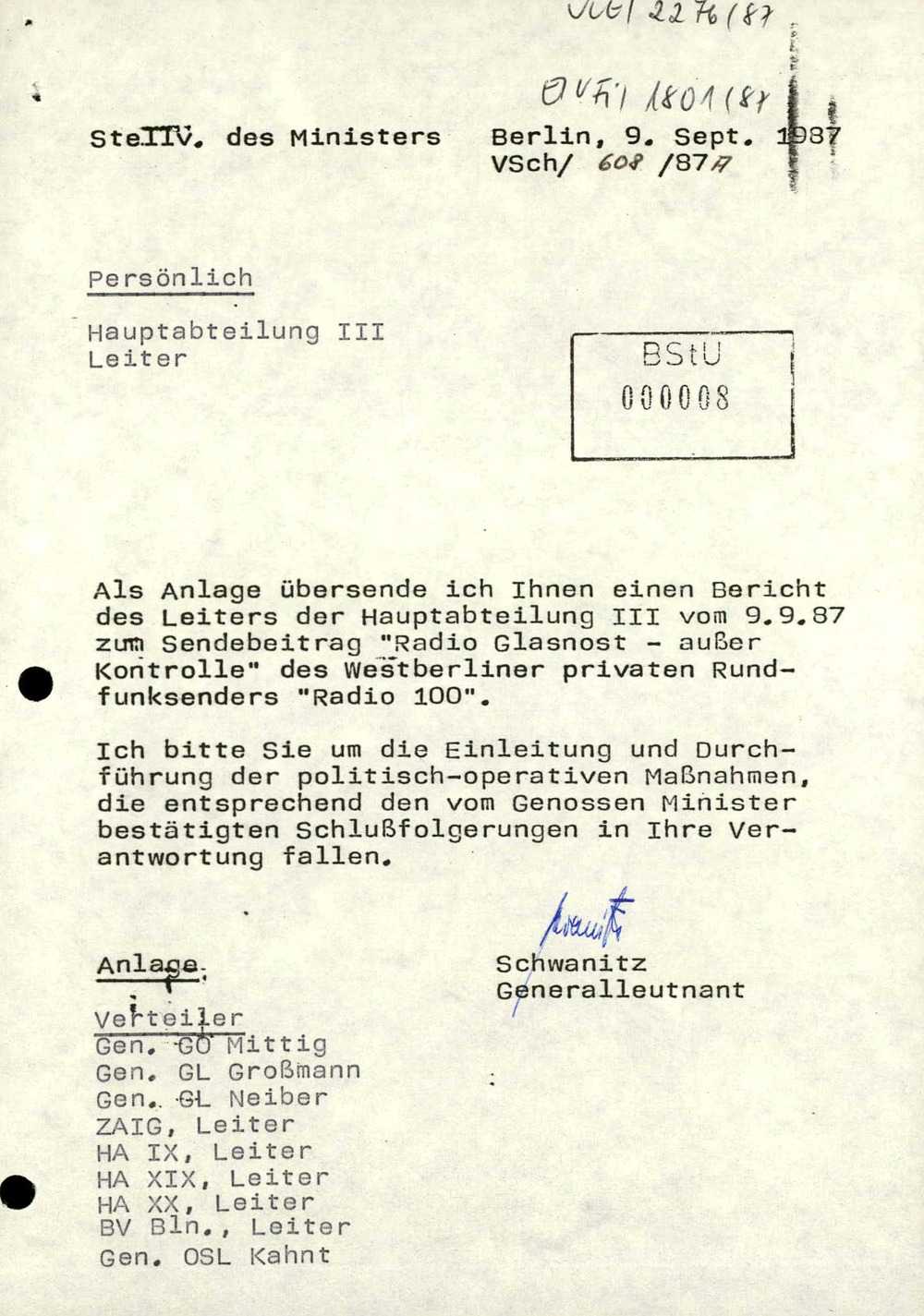

In einem Bericht nach der ersten Sendung analysiert das MfS genau die Zielstellung der Radio-Redaktion. Es wird außerdem technisch und rechtlich geprüft, wie der Empfang in der DDR erschwert oder verhindert werden könnte. Auch werden die verantwortlichen Personen im Hintergrund benannt und zum Schluss mögliche "politisch-operative Maßnahmen" aufgelistet.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Hauptabteilung III

- Urheber:

- MfS

- Datum:

- 09. September 1987

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

Transkript

Mit dem geplanten Überwechseln von "Radio 100" auf die neue Sendefrequenz 103,4 MHz wird eine Erweiterung der täglichen Sendezeit von 4 auf 6 Stunden angestrebt.

Hintergrundpersonen und Inspiratoren von "Radio Glasnost"

"Radio 100" ist ein privater Rundfunksender in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die von einem Konsortium vorwiegend aus der linksalternativen Szene der BRD und Westberlins, wie "Argument-Verlag", "Taz" und "Medienoperative Berlin", geführt wird.

Nach Äußerungen verantwortlicher Redakteure von "Radio 100" ist ihr Anteil zur Gestaltung des Sendebeitrages "Radio Glasnost" lediglich die programm- und sendetechnische Betreuung dieser Sendung und die Gewährleistung des Sendebetriebes.

Für die inhaltliche Gestaltung des Sendebeitrages "Radio Glasnost" traten vorwiegend in der BRD und Westberlin ansässige Inspiratoren und Organisatoren politischer Untergrundtätigkeit in der DDR, wie die ehemaligen DDR-Bürger

Jahn, Roland

Teichert (auch Rosenthal), Rüdiger

Fuchs, Jürgensowie die führenden Exponenten politischer Untergrundtätigkeit in der DDR

Hirsch, Ralf

Mißlitz, Frank-Herbert

Rathenow, Lutz

Templin, Wolfgangin Erscheinung.

Als verantwortlicher Redakteur von "Radio 100" wurde

Rulff, Dieter (keine weiteren Angaben)

benannt.

Anhand der vorliegenden Hinweise kann eingeschätzt werden, daß "Radio Glasnost" die Fortsetzung der in der Vergangenheit festgestellten illegalen Sender

"Roter Stachel" und

"Schwarzer Kanal"darstellt, über die extrem linke Kräfte ein gleichgelagertes Programm abstrahlten. Charakteristisch sind die Übereinstimmung zu inhaltlichen Fragen, die Herangehensweise und der Zeitpunkt der Sendung.

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

- Bekämpfung von Widerstand und Opposition

Bekämpfung von Widerstand und Opposition umschreibt, was zwischen 1950 und 1989 als eine Kernaufgabe des MfS galt. Gegen den Willen eines Großteils der ostdeutschen Bevölkerung wurde eine Diktatur etabliert, die nicht durch Wahlen legitimiert war: Dies war einer der Gründe für die Bildung des MfS am 8.2.1950.

Um ihren gesellschaftlichen Alleinvertretungs- und Herrschaftsanspruch zu sichern, schuf sich die SED als Repressions- und polizeistaatliche Unterdrückungsinstanz das MfS - das konsequenterweise so auch offiziell von ihr als "Schild und Schwert der Partei" bezeichnet wurde. Bereits in der "Richtlinie über die Erfassung von Personen, die eine feindliche Tätigkeit durchführen und von den Organen des MfS der DDR festgestellt wurden" vom 20.9.1950 wurde dementsprechend festgelegt, dass "alle Personen" zu registrieren seien, deren Verhalten geeignet war, die "Grundlagen" der DDR in Frage zu stellen.

Ferner wurde bestimmt, dass "über Personen, die eine feindliche Tätigkeit ausüben, [...] Vorgänge" anzulegen sind und über "die erfassten Personen [...] eine zentrale Kartei" einzurichten ist. Das offensive Vorgehen gegen Regimegegner erfuhr eine Ergänzung in den gleichzeitig getroffenen Festlegungen zur Übergabe der als "feindlich" klassifizierten Personen an die Staatsanwaltschaften.

Das MfS wurde somit bei der Bekämpfung von Widerstand und Opposition zur Ermittlungsinstanz; die nachfolgenden Urteile gegen Oppositionelle und Regimekritiker ergingen in enger Kooperation mit den vom MfS zumeist vorab instruierten Gerichten und zum Schein vermeintlicher Rechtsstaatlichkeit unter Hinzuziehung von mit dem MfS häufig zusammenarbeitenden Rechtsanwälten.

Inhalte, Auftreten und Erscheinungsbild von politisch abweichendem Verhalten, Widerstand und Opposition wandelten sich im Laufe der DDR-Geschichte. Zugleich änderten sich auch die Strategien und Methoden des MfS in Abhängigkeit vom konkreten Erscheinungsbild von Protest und Widerstand, aber auch analog zum Ausbauniveau des Apparates und seines Zuträger- und Informantennetzes sowie zur jeweils getroffenen Lageeinschätzung und unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen.

Zu allen Zeiten gab es in beinahe allen Bevölkerungsgruppen und in allen Regionen Aufbegehren, Opposition und Widerstand. In den ersten Jahren nach Gründung der DDR gingen die SED und das MfS mit drakonischen Abschreckungsstrafen (u. a. Todesurteilen) gegen politische Gegner vor. Gefällt wurden die Urteile nicht selten in penibel vorbereiteten Strafprozessen mit präparierten Belastungszeugen und unter Verwendung erzwungener Geständnisse.

In mehreren Orten der DDR wurden z. B. Oberschüler (Werdau, Leipzig, Werder, Eisenfeld, Fürstenberg/Oder, Güstrow), die anknüpfend an das Vorbild der Gruppe "Weiße Rose" in der NS-Diktatur Widerstand geleistet hatte, zum Tode oder zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt, weil sie Informationen gesammelt und Flugblätter verteilt hatten. Manch einer von ihnen überlebte die Haftbedingungen nicht oder nur mit dauerhaften gesundheitlichen Schäden.

Im Laufe der 50er Jahre ging das MfS schrittweise zum verdeckten Terror über. Nach wie vor ergingen langjährige Zuchthausstrafen; politische Opponenten, die von Westberlin aus die Verhältnisse in der DDR kritisierten, wurden - wie Karl Wilhelm Fricke 1955 - in geheimen Operationen entführt, nach Ostberlin verschleppt, in MfS-Haft festgehalten und vor DDR-Gerichte gestellt (Entführung).

Das Bestreben der SED, sich in der westlichen Öffentlichkeit aufgrund dieser ungelösten Fälle und angesichts eklatanter Menschenrechtsverletzungen nicht fortlaufender Kritik ausgesetzt zu sehen, führte, begünstigt durch die Absicht, der maroden Finanz- und Wirtschaftslage mit westlicher Unterstützung beizukommen, schrittweise zu einem Wandel. Im Ergebnis kam es auch zu einer Modifikation der MfS-Strategien im Vorgehen gegenüber Widerstand und Opposition.

Neben die im Vergleich zu den 50er Jahren zwar niedrigeren, für die Betroffenen aber nach wie vor empfindlich hohen Haftstrafen traten als beabsichtigt "lautloses" Vorgehen die Strategien der Kriminalisierung und Zersetzung. In einem "Entwurf der Sektion politisch-operative Spezialdisziplin" des MfS, der auf 1978 zu datieren ist, wird hierzu ausgeführt: "Um der Behauptung des Gegners die Spitze zu nehmen, dass wir ideologische Meinungsverschiedenheiten oder Andersdenkende mit Mitteln des sogenannten politischen Strafrechts bekämpfen, sind dazu noch wirksamer Maßnahmen zur Kriminalisierung dieser Handlungen sowie nicht strafrechtliche Mittel anzuwenden."

In der Richtlinie 1/76 "zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge" vom Januar 1976 wurden unter Punkt 2.6 "die Anwendung von Maßnahmen der Zersetzung" geregelt und unter Punkt 2.6.2 die "Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung" erörtert. Jene reichten u. a. von der "systematischen Diskreditierung des öffentlichen Rufes" auch mittels "unwahrer […] Angaben" und der "Verbreitung von Gerüchten" über das "Erzeugen von Misstrauen", dem "Vorladen von Personen zu staatlichen Dienststellen" bis zur "Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, […] Telefonanrufe".

Mit der "Ordnungswidrigkeitenverordnung" (OWVO) von 1984 ging man zudem verstärkt dazu über, politisch unliebsame Personen, sofern sie sich an Protesten beteiligten, mit Ordnungsstrafen zu überziehen und sie somit materiell unter Druck zu setzen. All diese Maßnahmen sollten nach außen hin den Eindruck erwecken, dass das MfS weniger rigoros als in früheren Jahren gegen Regimegegner vorging.

Nach der Freilassung von Oppositionellen, die kurz zuvor während der Durchsuchung der Umweltbibliothek 1987 und nach den Protesten am Rande der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 1988 in Berlin inhaftiert worden waren, äußerten selbst SED-Mitglieder Zweifel, ob das MfS noch in der Lage sei, offensiv und effektiv gegen politische Opponenten vorzugehen.

Hochgerüstet und allemal zum Einschreiten bereit, trat das MfS jedoch noch bis in den Herbst 1989 gegenüber weniger prominenten Menschen in Aktion, die Widerstand leisteten, inhaftierte diese und ließ gegen sie hohe Haftstrafen verhängen. Bis zum Ende der DDR schritt das MfS bei sog. Demonstrativhandlungen ein und ging gegen - wie es hieß - ungesetzliche Gruppenbildungen vor.

Literatur

- Auerbach, Thomas; Braun, Matthias; Eisenfeld, Bernd; Prittwitz v., Gesine; Vollnhals, Clemens: Hauptabteilung XX: Staatsapparat, Blockparteien, Kirchen, Kultur, "politischer Untergrund" (MfS-Handbuch). Berlin 2008

- Materialien der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland", hg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995, Band VII/1-2

- Neubert, Ehrhart: Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989. 2. Aufl., Berlin 1998

- Hauptabteilung (HA)

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder einen seiner Stellvertreter direkt angeleitet wurde. Die zuletzt 13 Hauptabteilungen wurden durch Einzelleiter geführt. Die weiter untergliederten und nach dem Linienprinzip tätigen HA waren für komplexe, abgegrenzte Bereiche operativ zuständig und federführend verantwortlich. Der Zuschnitt der Zuständigkeitsbereiche war an Ressorts oder geheimdienstlichen Praktiken (z. B. Verkehrswesen, Beobachtung, Funkspionage) orientiert.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- taz

- Die Tageszeitung

- HA

- Hauptabteilung

- Megahertz

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- aktuelle Seite 4

aktuelle Seite 4

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln