Entwurf einer Konzeption zur Realisierung des Sekretariatsbeschlusses des Zentralkomitees der SED vom 07.02.1967

- Informationen

-

Informationen

Entwurf einer Konzeption zur Realisierung des Sekretariatsbeschlusses des Zentralkomitees der SED vom 07.02.1967

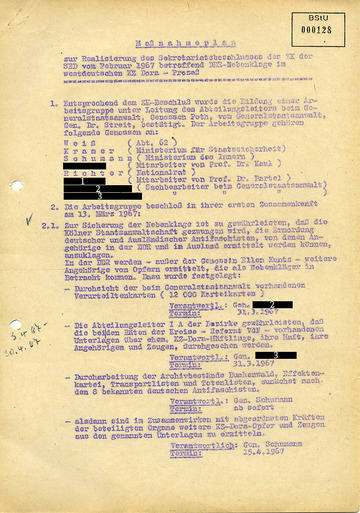

Signatur: BArch, MfS, HA IX/11, ZM 1625, Bl. 125-126

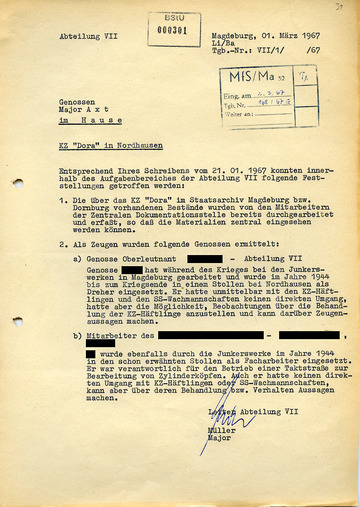

Mitte der 1960er Jahre begann die Stasi, sich eingehend mit den nationalsozialistischen Verbrechen um den KZ-Lager-Komplex Mittelbau-Dora auseinanderzusetzen und umfassende Archivauswertungen und Ermittlungen vorzunehmen. Hintergrund war das sich hierzu anbahnende zweite große Strafverfahren auf westdeutschem Boden, der Essener Dora-Prozess. Er begann im November 1967 vor dem Essener Landgericht. Seit Anfang der 1960er Jahre liefen entsprechende Vorermittlungen in der Bundesrepublik, die vielfach Rechtshilfeersuchen an verschiedene Stellen in der DDR einschlossen und so die Stasi auf den Plan riefen.

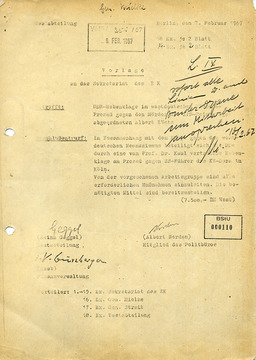

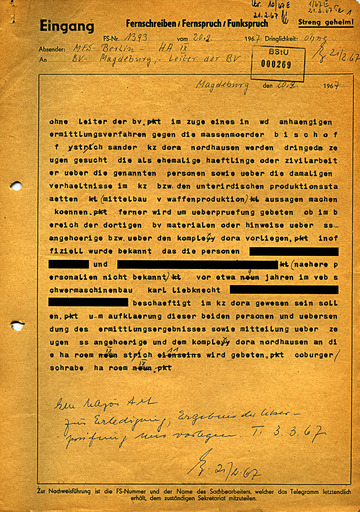

Am zweiten großen Prozess auf westdeutschem Boden zu Gewalt- und Endphaseverbrechen im KZ Mittelbau-Dora gegen die SS-Leute Helmut Bischoff, Erwin Busta und Ernst Sander nahm die DDR als Nebenklagevertreter teil. Sie entsandte hierzu mit Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul einen Anwalt, den die Nazis selbst aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt und inhaftiert hatten. Kaul gehörte zu den wenigen ostdeutschen Anwälten, die auch an Westberliner und westdeutschen Gerichten anwaltlich tätig werden konnten. Er war daher bereits zuvor u. a. als Hauptprozessbevollmächtigter im KPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sowie als Nebenklagevertreter im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) und im ebenfalls 1967 beginnenden zweiten Frankfurter Euthanasie-Prozess (1967-1968) aufgetreten.

Die Wahrnehmung dieser Mandate war durch eine enge Kooperation mit dem MfS sowie eine propagandistische Nutzung der jeweiligen Verfahren geprägt: Die DDR sollte dabei als Vertreter der Opfer und das „bessere“ Deutschland erscheinen, die Bundesrepublik als das Land, in dem NS-Täter wieder in Amt und Würden gelangt waren und für begangene Verbrechen nicht oder nur milde zur Rechenschaft gezogen wurden. Die gleiche Intention wurde auch mit der Teilnahme am Verfahren in Essen verfolgt.

In seiner Rolle vor dem Essener Gericht wurde Kaul durch eine eigens hierfür ins Leben gerufene „AG Dora“ unterstützt. Sie setzte sich aus Vertretern der DDR-Generalstaatsanwaltschaft, des MfS und MdI, einer studentischen Forschungsgruppe der Humboldt-Universität um den Historiker Prof. Dr. Walter Bartel sowie Mitarbeitern Kauls zusammen. Eine direkte Anbindung an das Sekretariat des ZK der SED war ebenso gewährleistet.

Das vorliegende Dokument stellt einen ersten Entwurf sowohl der Zielrichtung der Nebenklagevertretung als auch der hierfür vorgesehenen Aufgabenverteilung innerhalb der „AG Dora“ dar. Die Einrichtung der Arbeitsgruppe hatte das Sekretariat des ZK der SED am 15. Februar 1967 beschlossen.

Bereits in diesem Entwurf wird eine doppelte Stoßrichtung der Nebenklagevertretung deutlich. Einerseits wird die Vertretung von Angehörigen aus der DDR und weiteren sozialistischen Staaten angestrebt, deren Verwandte im KZ Mittelbau-Dora ermordet worden waren (Punkt 1 und 2 des Entwurfes). Andererseits ist diese konkrete Vertretung im Strafverfahren gleichsam der „Türöffner“ für die propagandistische Nutzung desselben (Punkt 4 bis 6 des Entwurfes). Der Entwurf formuliert vor diesem Hintergrund zwei übergeordnete Ziele: Die Kollaboration der deutschen Wirtschaft (hier der Demag) mit dem deutschen Faschismus und – anhand struktureller wie personeller Kontinuitäten – „die Entlarvung des Neonazismus in Westdeutschland“ sollen in den Fokus rücken. Eine ähnliche Strategie hatte die DDR bereits im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) verfolgt, als Kaul in seiner Rolle als Nebenklagevertreter dort die IG Farben ins Visier nahm.

Metadaten

- Datum:

- ohne Datum

- Rechte:

- BArch

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

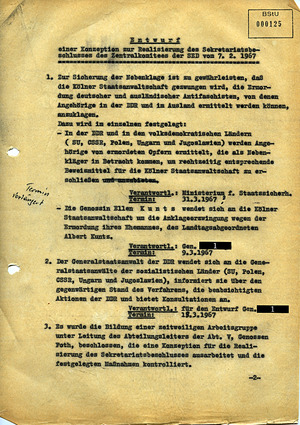

Entwurf

einer Konzeption zur Realisierung des Sekretariatsbesohlusses des Zentralkomitees der SED vom 07.02.19671. Zur Sicherung der Nebenklage ist zu gewährleisten, daß die Kölner Staatsanwaltschaft gezwungen wird, die Ermordung deutscher und ausländischer Antifaschisten, von denen Angehörige in der DDR und im Ausland ermittelt werden können, anzuklagen.

Dazu wird im einzelnen festgelegt:

- In der DDR und in den volksdemokratischen Ländern (SU, CSSR, Polen, Ungarn und Jugoslawien) werden Angehörige von ermordeten Opfern ermittelt, die als Nebenkläger in Betracht kommen, um rechtzeitig entsprechende Beweismittel für die Kölner Staatsanwaltschaft zu erschließen [durchgestrichen: und anzubieten.][Handschriftliche Ergänzung: Termin verlängert]

Verantwortl.: Ministerium f. Staatssicherh.

Termin: 31.03.1967 [handschriftliche Ergänzung: ?]- Die Genossin Ellen Kuntz wendet sich an die Kölner Staatsanwaltschaft um die Anklageerzwingung wegen der Ermordung ihres Ehemannes, des Landtagsabgeordneten Albert Kuntz.

Verantwortl.: Gen. [pseudonymisiert: 1]

Termin: 09.03.19672. Der Generalstaatsanwalt der DDR wendet sich an die Generalstaatsanwälte der sozialistischen Länder (SU, Polen, CSSR, Ungarn und Jugoslawien), informiert sie über den gegenwärtigen Stand des Verfahrens, die beabsichtigten Aktionen der DDR und bietet Konsultationen an.

Verantwortl.: für den Entwurf Gen. [pseudonymisiert: 1]

Termin: 18.03.19673. Es wurde die Bildung einer zeitweiligen Arbeitsgruppe unter Leitung des Abteilungsleiters der Abt. V, Genossen Foth, beschlossen, die eine Konzeption für die Realisierung des Sekretariatsbeschlusses ausarbeitet und die festgelegten Maßnahmen kontrolliert.

- Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- AG

- Aktiengesellschaft

- AG

- Arbeitsgebiet

- AG

- Arbeitsgemeinschaft

- AG

- Arbeitsgruppe

- AG

- Aufenthaltsgenehmigung

- AG

- Auftraggeber

- BArch

- Bundesarchiv

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- Gen.

- Genosse

- HA

- Haftakte

- HA

- Handakte

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptaufgabe

- HA

- Hauptausschuss

- KPD

- Kommunistische Partei Deutschlands

- KZ

- Konzentrationslager

- MdI

- Ministerium des Innern

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- NS

- Nationalsozialismus

- SU

- Schrifturheber

- SS

- Schutzstaffel

- SS

- Security Service

- SU

- Sonderurlaub

- SU

- Sowjetunion

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- SS

- Surface-to-Surface

- V

- Verwaltung

- V

- Vorgang

- V

- Vorlauf

- V

- Vorverdichtung

- ZK

- Zentralkartei

- ZK

- Zentralkomitee

- ZK

- Zollkontrolle

- ZK

- Zusammenkunft

- f.

- folgende

- f.

- für

- V

- römisch fünf

- V

- römisch fünf

- V

- römisch fünf

- V

- römisch fünf

- V

- römisch fünf

- Verantwortl.

- verantwortlich

- CSSR

- Československá socialistická republika

- Inhaltsverzeichnis

Entwurf einer Konzeption zur Realisierung des Sekretariatsbeschlusses des Zentralkomitees der SED vom 07.02.1967

- Informationen

-

Informationen

Entwurf einer Konzeption zur Realisierung des Sekretariatsbeschlusses des Zentralkomitees der SED vom 07.02.1967

Signatur: BArch, MfS, HA IX/11, ZM 1625, Bl. 125-126

Mitte der 1960er Jahre begann die Stasi, sich eingehend mit den nationalsozialistischen Verbrechen um den KZ-Lager-Komplex Mittelbau-Dora auseinanderzusetzen und umfassende Archivauswertungen und Ermittlungen vorzunehmen. Hintergrund war das sich hierzu anbahnende zweite große Strafverfahren auf westdeutschem Boden, der Essener Dora-Prozess. Er begann im November 1967 vor dem Essener Landgericht. Seit Anfang der 1960er Jahre liefen entsprechende Vorermittlungen in der Bundesrepublik, die vielfach Rechtshilfeersuchen an verschiedene Stellen in der DDR einschlossen und so die Stasi auf den Plan riefen.

Am zweiten großen Prozess auf westdeutschem Boden zu Gewalt- und Endphaseverbrechen im KZ Mittelbau-Dora gegen die SS-Leute Helmut Bischoff, Erwin Busta und Ernst Sander nahm die DDR als Nebenklagevertreter teil. Sie entsandte hierzu mit Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul einen Anwalt, den die Nazis selbst aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt und inhaftiert hatten. Kaul gehörte zu den wenigen ostdeutschen Anwälten, die auch an Westberliner und westdeutschen Gerichten anwaltlich tätig werden konnten. Er war daher bereits zuvor u. a. als Hauptprozessbevollmächtigter im KPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht sowie als Nebenklagevertreter im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) und im ebenfalls 1967 beginnenden zweiten Frankfurter Euthanasie-Prozess (1967-1968) aufgetreten.

Die Wahrnehmung dieser Mandate war durch eine enge Kooperation mit dem MfS sowie eine propagandistische Nutzung der jeweiligen Verfahren geprägt: Die DDR sollte dabei als Vertreter der Opfer und das „bessere“ Deutschland erscheinen, die Bundesrepublik als das Land, in dem NS-Täter wieder in Amt und Würden gelangt waren und für begangene Verbrechen nicht oder nur milde zur Rechenschaft gezogen wurden. Die gleiche Intention wurde auch mit der Teilnahme am Verfahren in Essen verfolgt.

In seiner Rolle vor dem Essener Gericht wurde Kaul durch eine eigens hierfür ins Leben gerufene „AG Dora“ unterstützt. Sie setzte sich aus Vertretern der DDR-Generalstaatsanwaltschaft, des MfS und MdI, einer studentischen Forschungsgruppe der Humboldt-Universität um den Historiker Prof. Dr. Walter Bartel sowie Mitarbeitern Kauls zusammen. Eine direkte Anbindung an das Sekretariat des ZK der SED war ebenso gewährleistet.

Das vorliegende Dokument stellt einen ersten Entwurf sowohl der Zielrichtung der Nebenklagevertretung als auch der hierfür vorgesehenen Aufgabenverteilung innerhalb der „AG Dora“ dar. Die Einrichtung der Arbeitsgruppe hatte das Sekretariat des ZK der SED am 15. Februar 1967 beschlossen.

Bereits in diesem Entwurf wird eine doppelte Stoßrichtung der Nebenklagevertretung deutlich. Einerseits wird die Vertretung von Angehörigen aus der DDR und weiteren sozialistischen Staaten angestrebt, deren Verwandte im KZ Mittelbau-Dora ermordet worden waren (Punkt 1 und 2 des Entwurfes). Andererseits ist diese konkrete Vertretung im Strafverfahren gleichsam der „Türöffner“ für die propagandistische Nutzung desselben (Punkt 4 bis 6 des Entwurfes). Der Entwurf formuliert vor diesem Hintergrund zwei übergeordnete Ziele: Die Kollaboration der deutschen Wirtschaft (hier der Demag) mit dem deutschen Faschismus und – anhand struktureller wie personeller Kontinuitäten – „die Entlarvung des Neonazismus in Westdeutschland“ sollen in den Fokus rücken. Eine ähnliche Strategie hatte die DDR bereits im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) verfolgt, als Kaul in seiner Rolle als Nebenklagevertreter dort die IG Farben ins Visier nahm.

Metadaten

- Datum:

- ohne Datum

- Rechte:

- BArch

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

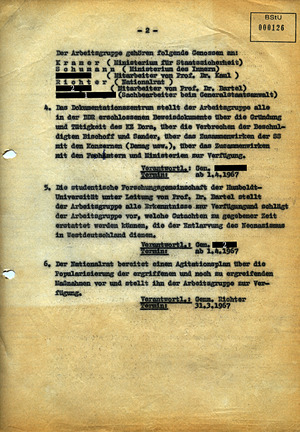

Der Arbeitsgruppe gehören folgende Genossen an:

Kramer (Ministerium für Staatssicherheit)

Schumann (Ministerium des Innern)

[anonymisiert](Mitarbeiter von Prof. Dr. Kaul)

Richter (Nationalrat)

[pseudonymisiert: 2] (Mitarbeiter von Prof. Dr. Bartel)

[pseudonymisiert: 1] (Sachbearbeiter beim Generalstaatsanwalt)4. Das Dokumentationszentrum stellt der Arbeitsgruppe alle in der DRR erschlossenen Beweisdokumente über die Gründung und Tätigkeit des KZ Dora, über die Verbrechen der Beschuldigten Bischoff und Sander, über das Zusammenwirken der SS mit den Konzernen (Demag usw.), über das Zusammenwirken mit den Fachämtern [handschriftliche Ergänzung: FaschÄmtern] und Ministerien zur Verfügung.

Verantwortl.: Gen. [anonymisiert]

Termin: ab 01.04.19675. Die studentische Forschungsgemeinschaft der Humboldt-Universität unter Leitung von Prof. Dr. [pseudonymisiert: 2] stellt der Arbeitsgruppe alle Erkenntnisse zur Verfügung und schlägt der Arbeitsgruppe vor, welche Gutachten zu gegebener Zeit erstattet werden können, die der Entlarvung des Neonazismus in Westdeutschland dienen.

Verantwortl.: Gen. [pseudonymisiert: 2]

Termin: ab 01.04.19676. Der Nationalrat bereitet einen Agitationsplan über die Popularisierung der ergriffenen und noch zu ergreifenden Maßnahmen vor und stellt ihn der Arbeitsgruppe zur Verfügung.

Verantwortl.: Genn. Richter

Termin: 31.03.1967 - Begriffserklärungen

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- AG

- Aktiengesellschaft

- AG

- Arbeitsgebiet

- AG

- Arbeitsgemeinschaft

- AG

- Arbeitsgruppe

- AG

- Aufenthaltsgenehmigung

- AG

- Auftraggeber

- BArch

- Bundesarchiv

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- Gen.

- Genosse

- Genn.

- Genossin

- HA

- Haftakte

- HA

- Handakte

- HA

- Hauptabteilung

- HA

- Hauptaufgabe

- HA

- Hauptausschuss

- KPD

- Kommunistische Partei Deutschlands

- KZ

- Konzentrationslager

- MdI

- Ministerium des Innern

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- NS

- Nationalsozialismus

- SS

- Schutzstaffel

- SS

- Security Service

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- SS

- Surface-to-Surface

- ZK

- Zentralkartei

- ZK

- Zentralkomitee

- ZK

- Zollkontrolle

- ZK

- Zusammenkunft

- Verantwortl.

- verantwortlich

- Inhaltsverzeichnis