Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

- Informationen

-

Informationen

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 8677, Bl. 1-177

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Spätestens seit Mitte der 80er Jahre lag das politische und wirtschaftliche System der DDR am Boden. Immer mehr Menschen kehrten ihrem Land den Rücken. Viele derer, die blieben, brachten ihre Unzufriedenheit deutlicher denn je zum Ausdruck. Politische Veränderungen in Polen und in der Sowjetunion gaben ihnen Mut und Hoffnung auf einen Wandel auch in der DDR.

Am 7. Mai 1989 waren die Bürgerinnen und Bürger der DDR aufgerufen, anlässlich der Kommunalwahlen den Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme zu geben. Wie immer stand nur diese eine Liste zur Auswahl. Mit "Ja" zu stimmen, bedeutete, den Stimmzettel zu falten und in die Wahlurne einzuwerfen. Für ein "Nein" musste jeder einzelne Kandidat in den obligatorisch aufgebauten Wahlkabinen sauber waagerecht durchgestrichen werden. Andere Kenntlichmachungen führten zu einer ungültigen Stimmenabgabe. Im Volksmund wurden die Wahlen daher auch als "Zettelfalten" bezeichnet.

Schon bei den vorangegangenen Volkskammerwahlen waren Vorwürfe der Wahlfälschung über westliche Medien erstmals öffentlich geworden. Anfang 1989 riefen verschiedene Gruppen von Oppositionellen zum Wahlboykott auf, forderten freie Wahlen und die Beobachtung der Stimmenauszählung. Letztere war nach § 37 (1) des DDR-Wahlgesetzes öffentlich und auch nach der Verfassung der DDR nicht verboten.

Trotzdem war angesichts der Erfahrung früherer Repressalien, auch durch die Stasi, die Teilnahme daran ein mutiger Schritt. Doch auch diese Aussichten konnten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nicht davon abhalten, extra spät zur Wahl zu gehen oder gegen 18:00 Uhr erneut die Wahllokale aufzusuchen, um die Auszählung zu beobachten. Landesweit fanden in etwa 1.000 Wahllokalen die Stimmenauszählungen unter ihrer Teilnahme statt. Die von den tatsächlichen Wahlergebnissen abweichenden veröffentlichten Zahlen sorgten für zahlreiche Proteste in vielen Städten.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen fand eine zentrale Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit statt. Minister Erich Mielke ging in seiner Rede auch auf die Wahlen ein und schilderte ausführlich seine Befürchtung, dass die "feindlich-negativen Kräfte" dieses Ereignis für eine "Destabilisierung der politischen Machtverhältnisse in der DDR" nutzen würden, was es aus seiner Sicht zu verhindern galt, ohne dass es für "Außenstehende … sichtbar" würde. Ausführlich schildert er die Vorbereitungen von Bürgerrechtsgruppen, um die Stimmenauszählung zu überwachen.

Metadaten

- Datum:

- 28.4.1989

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

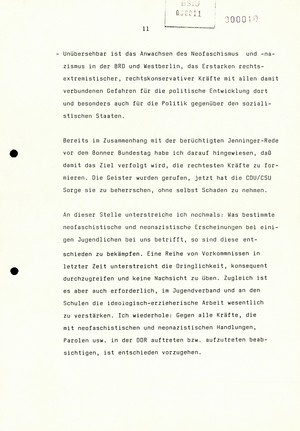

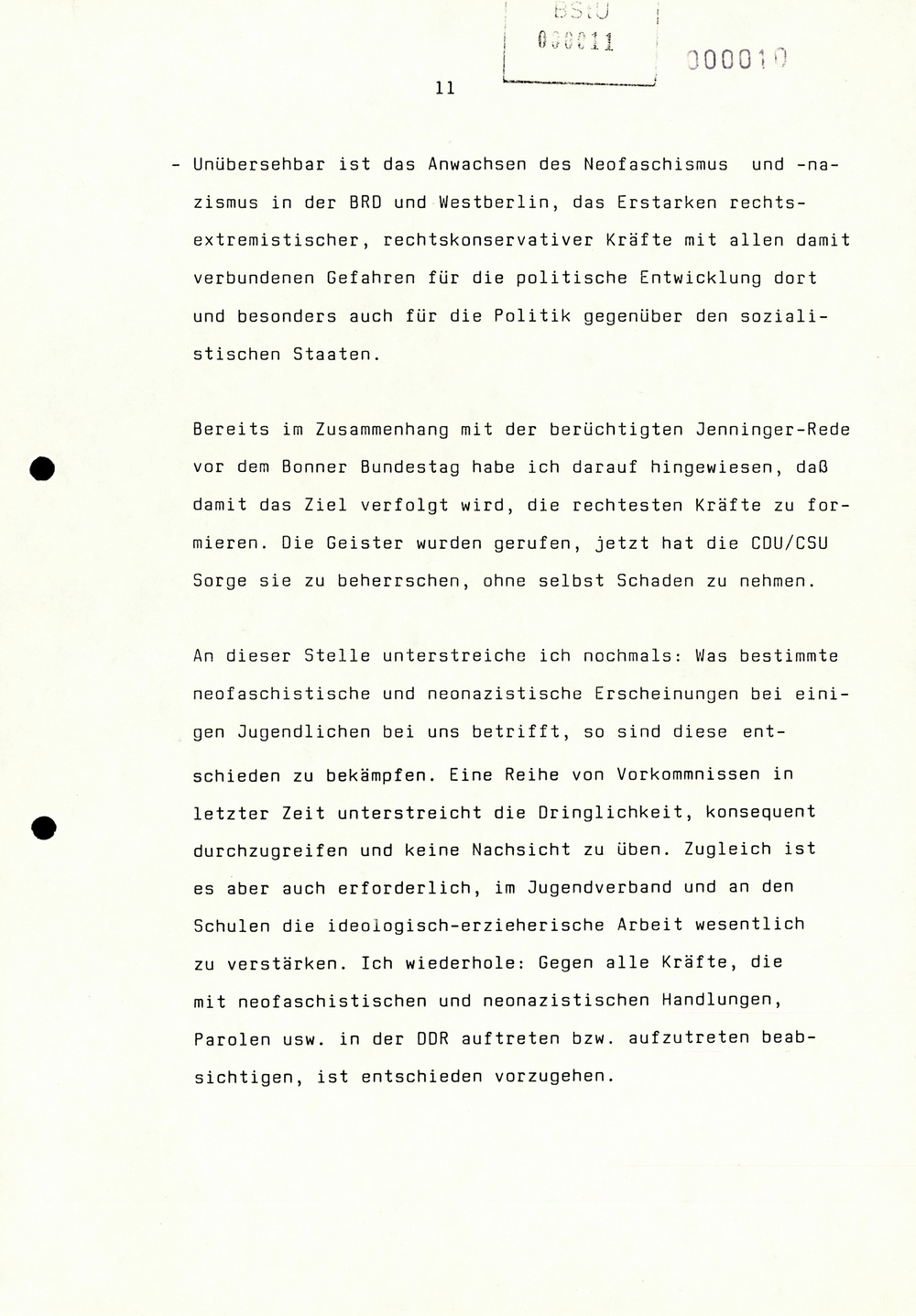

- Unübersehbar ist das Anwachsen des Neofaschismus und -nazismus in der BRD und Westberlin, das Erstarken rechtsextremistischer, rechtskonservativer Kräfte mit allen damit verbundenen Gefahren für die politische Entwicklung dort und besonders auch für die Politik gegenüber den sozialistischen Staaten.

Bereits im Zusammenhang mit der berüchtigten Jenninger-Rede vor dem Bonner Bundestag habe ich darauf hingewiesen, daß damit das Ziel verfolgt wird, die rechtesten Kräfte zu formieren. Die Geister wurden gerufen, jetzt hat die CDU/CSU Sorge sie zu beherrschen, ohne selbst Schaden zu nehmen.

An dieser Stelle unterstreiche ich nochmals: Was bestimmte neofaschistische und neonazistische Erscheinungen bei einigen Jugendlichen bei uns betrifft, so sind diese entschieden zu bekämpfen. Eine Reihe von Vorkommnissen in letzter Zeit unterstreicht die Dringlichkeit, konsequent durchzugreifen und keine Nachsicht zu üben. Zugleich ist es aber auch erforderlich, im Jugendverband und an den Schulen die ideologisch-erzieherische Arbeit wesentlich zu verstärken. Ich wiederhole: Gegen alle Kräfte, die mit neofaschistischen und neonazistischen Handlungen, Parolen usw. in der DDR auftreten bzw. aufzutreten beabsichtigen, ist entschieden vorzugehen.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- CDU

- Christlich Demokratische Union

- CSU

- Christlich Soziale Union

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- aktuelle Seite 11

aktuelle Seite 11

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

- Informationen

-

Informationen

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 8677, Bl. 1-177

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Spätestens seit Mitte der 80er Jahre lag das politische und wirtschaftliche System der DDR am Boden. Immer mehr Menschen kehrten ihrem Land den Rücken. Viele derer, die blieben, brachten ihre Unzufriedenheit deutlicher denn je zum Ausdruck. Politische Veränderungen in Polen und in der Sowjetunion gaben ihnen Mut und Hoffnung auf einen Wandel auch in der DDR.

Am 7. Mai 1989 waren die Bürgerinnen und Bürger der DDR aufgerufen, anlässlich der Kommunalwahlen den Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme zu geben. Wie immer stand nur diese eine Liste zur Auswahl. Mit "Ja" zu stimmen, bedeutete, den Stimmzettel zu falten und in die Wahlurne einzuwerfen. Für ein "Nein" musste jeder einzelne Kandidat in den obligatorisch aufgebauten Wahlkabinen sauber waagerecht durchgestrichen werden. Andere Kenntlichmachungen führten zu einer ungültigen Stimmenabgabe. Im Volksmund wurden die Wahlen daher auch als "Zettelfalten" bezeichnet.

Schon bei den vorangegangenen Volkskammerwahlen waren Vorwürfe der Wahlfälschung über westliche Medien erstmals öffentlich geworden. Anfang 1989 riefen verschiedene Gruppen von Oppositionellen zum Wahlboykott auf, forderten freie Wahlen und die Beobachtung der Stimmenauszählung. Letztere war nach § 37 (1) des DDR-Wahlgesetzes öffentlich und auch nach der Verfassung der DDR nicht verboten.

Trotzdem war angesichts der Erfahrung früherer Repressalien, auch durch die Stasi, die Teilnahme daran ein mutiger Schritt. Doch auch diese Aussichten konnten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nicht davon abhalten, extra spät zur Wahl zu gehen oder gegen 18:00 Uhr erneut die Wahllokale aufzusuchen, um die Auszählung zu beobachten. Landesweit fanden in etwa 1.000 Wahllokalen die Stimmenauszählungen unter ihrer Teilnahme statt. Die von den tatsächlichen Wahlergebnissen abweichenden veröffentlichten Zahlen sorgten für zahlreiche Proteste in vielen Städten.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen fand eine zentrale Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit statt. Minister Erich Mielke ging in seiner Rede auch auf die Wahlen ein und schilderte ausführlich seine Befürchtung, dass die "feindlich-negativen Kräfte" dieses Ereignis für eine "Destabilisierung der politischen Machtverhältnisse in der DDR" nutzen würden, was es aus seiner Sicht zu verhindern galt, ohne dass es für "Außenstehende … sichtbar" würde. Ausführlich schildert er die Vorbereitungen von Bürgerrechtsgruppen, um die Stimmenauszählung zu überwachen.

Metadaten

- Datum:

- 28.4.1989

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

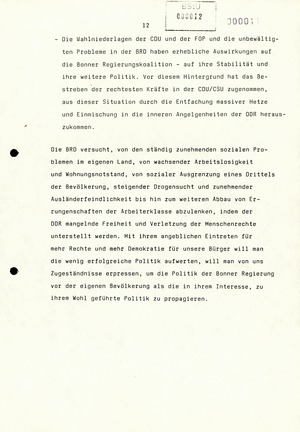

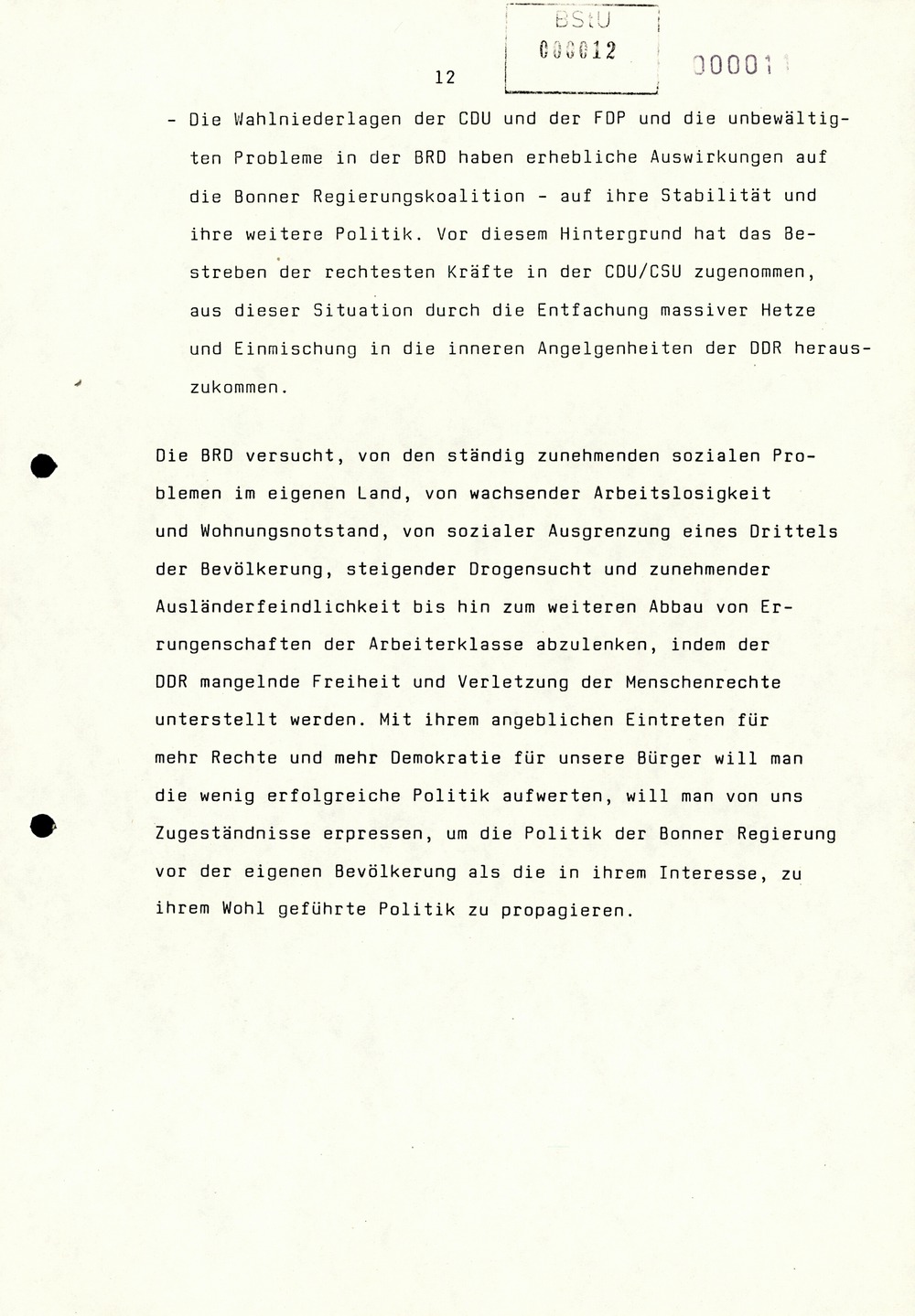

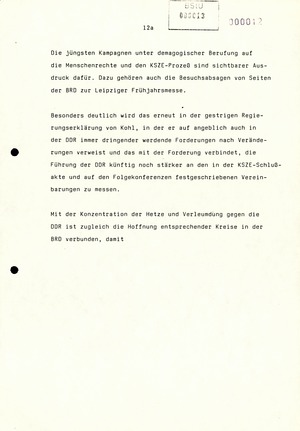

- Die Wahlniederlagen der CDU und der FDP und die unbewältigten Probleme in der BRD haben erhebliche Auswirkungen auf die Bonner Regierungskoalition - auf ihre Stabilität und ihre weitere Politik. Vor diesem Hintergrund hat das Bestreben der rechtesten Kräfte in der CDU/CSU zugenommen, aus dieser Situation durch die Entfachung massiver Hetze und Einmischung in die inneren Angelgenheiten der DDR herauszukommen.

Die BRD versucht, von den ständig zunehmenden sozialen Problemen im eigenen Land, von wachsender Arbeitslosigkeit und Wohnungsnotstand, von sozialer Ausgrenzung eines Drittels der Bevölkerung, steigender Drogensucht und zunehmender Ausländerfeindlichkeit bis hin zum weiteren Abbau von Errungenschaften der Arbeiterklasse abzulenken, indem der DDR mangelnde Freiheit und Verletzung der Menschenrechte unterstellt werden. Mit ihrem angeblichen Eintreten für mehr Rechte und mehr Demokratie für unsere Bürger will man die wenig erfolgreiche Politik aufwerten, will man von uns Zugeständnisse erpressen, um die Politik der Bonner Regierung vor der eigenen Bevölkerung als die in ihrem Interesse, zu ihrem Wohl geführte Politik zu propagieren.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- CDU

- Christlich Demokratische Union

- CSU

- Christlich Soziale Union

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- FDP

- Freie Demokratische Partei

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- aktuelle Seite 12

aktuelle Seite 12

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

- Informationen

-

Informationen

Referat Erich Mielkes auf einer Dienstbesprechung kurz vor den Kommunalwahlen 1989

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 8677, Bl. 1-177

Bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 konnten Bürgerrechtsgruppen der SED-Führung erstmals Wahlfälschung nachweisen. Bei einer zentralen Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit im Vorfeld der Wahlen schilderte Minister Erich Mielke seine Befürchtungen zu den Vorhaben der Oppositionellen.

Spätestens seit Mitte der 80er Jahre lag das politische und wirtschaftliche System der DDR am Boden. Immer mehr Menschen kehrten ihrem Land den Rücken. Viele derer, die blieben, brachten ihre Unzufriedenheit deutlicher denn je zum Ausdruck. Politische Veränderungen in Polen und in der Sowjetunion gaben ihnen Mut und Hoffnung auf einen Wandel auch in der DDR.

Am 7. Mai 1989 waren die Bürgerinnen und Bürger der DDR aufgerufen, anlässlich der Kommunalwahlen den Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme zu geben. Wie immer stand nur diese eine Liste zur Auswahl. Mit "Ja" zu stimmen, bedeutete, den Stimmzettel zu falten und in die Wahlurne einzuwerfen. Für ein "Nein" musste jeder einzelne Kandidat in den obligatorisch aufgebauten Wahlkabinen sauber waagerecht durchgestrichen werden. Andere Kenntlichmachungen führten zu einer ungültigen Stimmenabgabe. Im Volksmund wurden die Wahlen daher auch als "Zettelfalten" bezeichnet.

Schon bei den vorangegangenen Volkskammerwahlen waren Vorwürfe der Wahlfälschung über westliche Medien erstmals öffentlich geworden. Anfang 1989 riefen verschiedene Gruppen von Oppositionellen zum Wahlboykott auf, forderten freie Wahlen und die Beobachtung der Stimmenauszählung. Letztere war nach § 37 (1) des DDR-Wahlgesetzes öffentlich und auch nach der Verfassung der DDR nicht verboten.

Trotzdem war angesichts der Erfahrung früherer Repressalien, auch durch die Stasi, die Teilnahme daran ein mutiger Schritt. Doch auch diese Aussichten konnten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nicht davon abhalten, extra spät zur Wahl zu gehen oder gegen 18:00 Uhr erneut die Wahllokale aufzusuchen, um die Auszählung zu beobachten. Landesweit fanden in etwa 1.000 Wahllokalen die Stimmenauszählungen unter ihrer Teilnahme statt. Die von den tatsächlichen Wahlergebnissen abweichenden veröffentlichten Zahlen sorgten für zahlreiche Proteste in vielen Städten.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen fand eine zentrale Dienstbesprechung des Ministeriums für Staatssicherheit statt. Minister Erich Mielke ging in seiner Rede auch auf die Wahlen ein und schilderte ausführlich seine Befürchtung, dass die "feindlich-negativen Kräfte" dieses Ereignis für eine "Destabilisierung der politischen Machtverhältnisse in der DDR" nutzen würden, was es aus seiner Sicht zu verhindern galt, ohne dass es für "Außenstehende … sichtbar" würde. Ausführlich schildert er die Vorbereitungen von Bürgerrechtsgruppen, um die Stimmenauszählung zu überwachen.

Metadaten

- Datum:

- 28.4.1989

- Rechte:

- BStU

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

-

Transkript

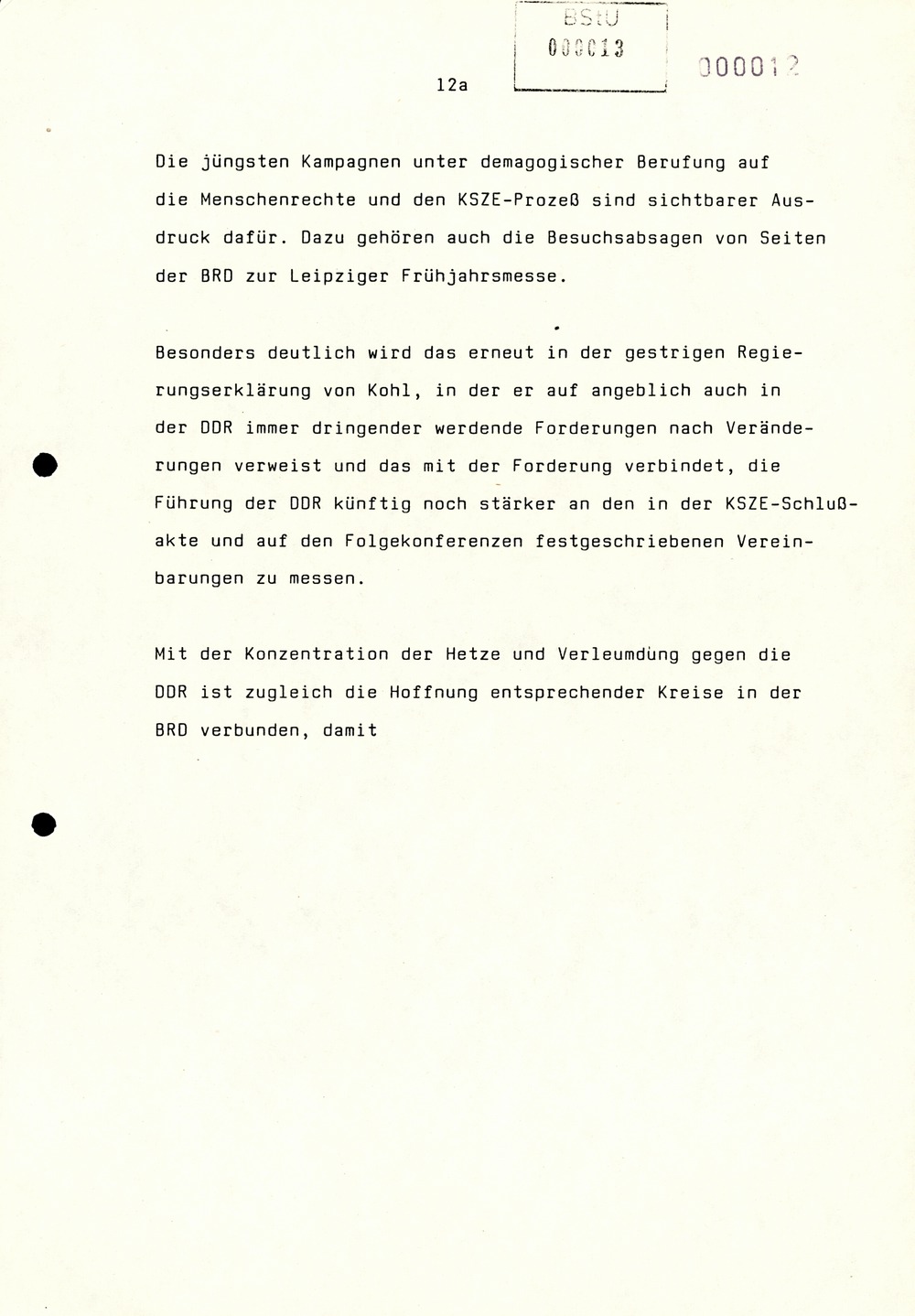

Die jüngsten Kampagnen unter demagogischer Berufung auf die Menschenrechte und den KSZE-Prozeß sind sichtbarer Ausdruck dafür. Dazu gehören auch die Besuchsabsagen von Seiten der BRD zur Leipziger Frühjahrsmesse.

Besonders deutlich wird das erneut in der gestrigen Regierungserklärung von Kohl, in der er auf angeblich auch in der DDR immer dringender werdende Forderungen nach Veränderungen verweist und das mit der Forderung verbindet, die Führung der DDR künftig noch stärker an den in der KSZE-Schlußakte und auf den Folgekonferenzen festgeschriebenen Vereinbarungen zu messen.

Mit der Konzentration der Hetze und Verleumdung gegen die DDR ist zugleich die Hoffnung entsprechender Kreise in der BRD verbunden, damit

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Stasi

- Staatssicherheit

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- aktuelle Seite 13

aktuelle Seite 13

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln