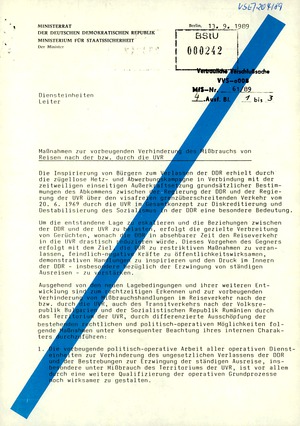

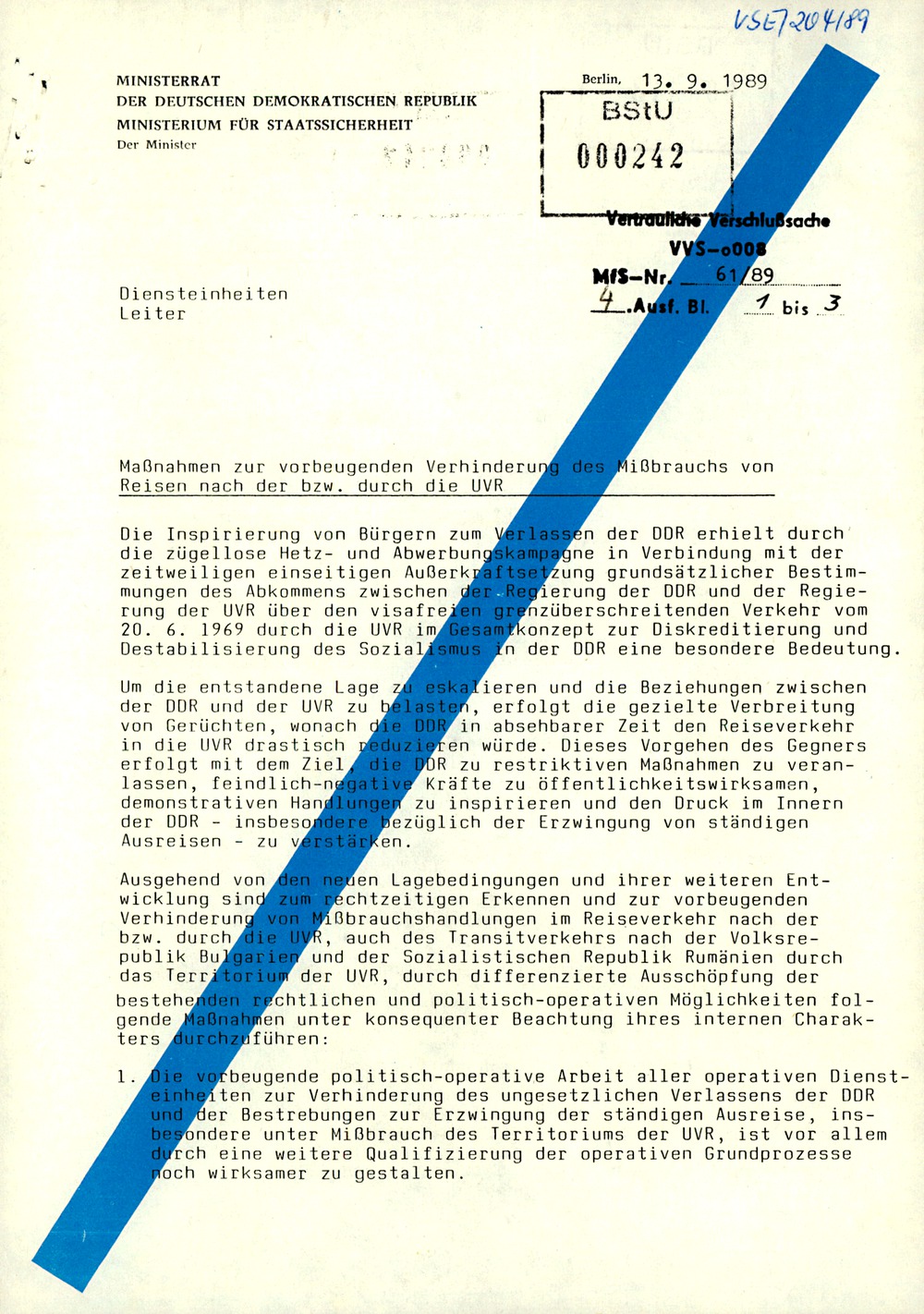

Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten zur Verhinderung von Fluchten über Ungarn

Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten zur Verhinderung von Fluchten über Ungarn

Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten zur Verhinderung von Fluchten über Ungarn

- Informationen

Informationen

Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten zur Verhinderung von Fluchten über Ungarn

Signatur: BStU, MfS, Sekr. Neiber, Nr. 364, Bl. 242-246

Nach der Grenzöffnung zwischen Ungarn und Österreich wies Minister Mielke an, Maßnahmen zu ergreifen, weitere Fluchten von DDR-Bürgern über dieses Loch im Eisernen Vorhang zu verhindern.

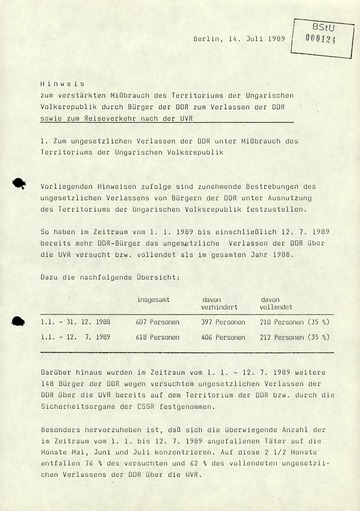

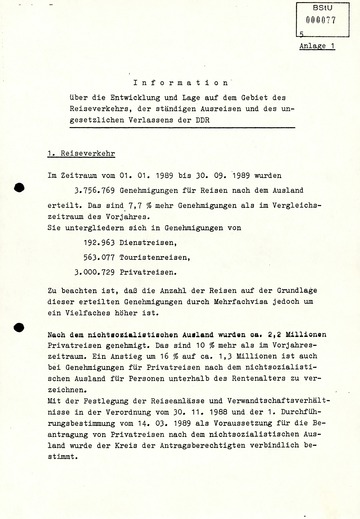

Im ersten Halbjahr 1989 hatten über 100.000 Bürger Anträge darauf gestellt, aus der DDR in die Bundesrepublik überzusiedeln. Nach bisherigen Erfahrungen würden sie Monate, wenn nicht Jahre auf eine Genehmigung warten müssen. Doch plötzlich eröffnete sich eine neue Möglichkeit: Ungarn begann im Mai 1989 die Grenzanlagen nach Österreich abzubauen und damit durchlässiger zu machen. Zugleich wurden DDR-Bürger, die bei einem Fluchtversuch in den Westen festgenommen worden waren, nur noch in seltenen Fällen in ihr Herkunftsland abgeschoben.

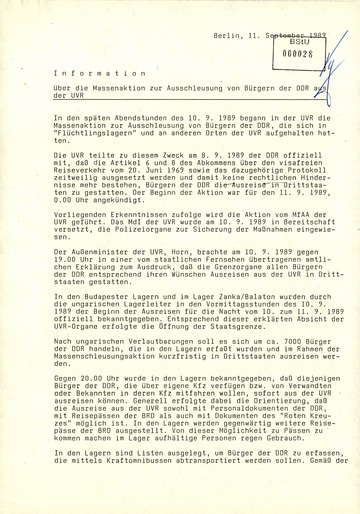

Die ersten Wagemutigen riskierten im Juni und Juli 1989 den immer noch gefährlichen Weg über die "grüne Grenze". Noch im August wurde ein DDR-Bürger an dieser Grenze erschossen. Andere suchten die bundesdeutschen Botschaften in Budapest und in Prag in der Hoffnung auf, von dort in die Bundesrepublik abgeschoben zu werden. Aus Dutzenden wurden bald Hunderte, aus Hunderten Tausende und Zehntausende.

Der Staatssicherheit kamen die Aufgaben zu, die SED-Spitze über die Entwicklungen zu informieren und die Fluchtwelle einzudämmen. Sie hat dabei lange gezögert, weil sie von der SED-Spitze angewiesen worden war, alles zu unterlassen, was den wachsenden Unmut in der Bevölkerung noch weiter anheizen würde. Nach der Öffnung der Grenze zwischen Ungarn und Österreich am 11. September 1989 aber konnte die Geheimpolizei nicht mehr länger warten. Der Staatssicherheitsminister Erich Mielke gab nun den Befehl, eine ganze Reihe von Maßnahmen zu ergreifen.

Aus seinem Schreiben an die Leiter der Diensteinheiten wird das Dilemma deutlich, in dem die Staatssicherheit steckte: Einerseits sollte die Geheimpolizei verhindern, dass noch mehr Menschen über Ungarn in den Westen fliehen. Andererseits warnt Mielke, es gebe "Gerüchte", "wonach die DDR in absehbarer Zeit den Reiseverkehr […] drastisch reduzieren würde. Dieses Vorgehen des Gegners erfolgt mit dem Ziel, die DDR zu restriktiven Maßnahmen zu veranlassen, feindlich-negative Kräfte zu öffentlichkeitswirksamen, demonstrativen Handlungen zu inspirieren und den Druck im Innern der DDR … zu verstärken."

Dieses Dilemma sollte durch den Einsatz Inoffizieller Mitarbeiter (IM) gelöst werden: Sie sollten die Fluchtwilligen aus ihrem Umfeld denunzieren, damit die Staatssicherheit dann Reisesperren gegen sie verhängen konnte.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Minister für Staatssicherheit

- Datum:

- 13.9.1989

- Überlieferungsform:

- Dokument

- Transkript

Transkript

VVS MfS o008-61/89)

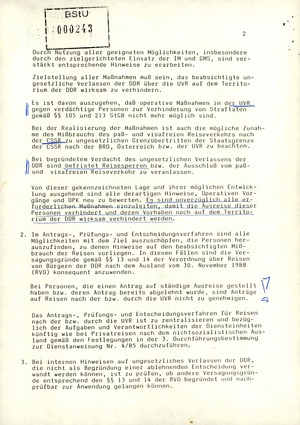

Entsprechende Versagungsgründe, die keine Rückschlüsse auf das Vorliegen interner Hinweise zulassen, sind insbesondere gegenüber solchen Antragstellern in Betracht zu ziehen, die

- noch keinen aktiven Wehrdienst, Dienst, der der Ableistung des Wehrdienstes entspricht, bzw. Reservistenwehrdienst geleistet und das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder z. Z. Dienst in den Schutz- und Sicherheitsorganen leisten oder bei denen die von den zuständigen staatlichen Organen festgelegte Frist seit dem Tag der Entlassung aus dem Dienst noch nicht abgelaufen ist (§ 13 (2) der RVO). Dieser Versagungsgrund ist insbesondere gegenüber jüngeren Bürgern anzuwenden;

- auf Grund ihrer jetzigen oder früheren Tätigkeit Kenntnisse besitzen, die zur Verhinderung von Gefahren, Schäden, Störungen u. a. Nachteilen geheimzuhalten sind (§ 14 (1) a der RVO).

Dabei sind neben Geheimnisträgern auch solche Personen zu erfassen, die auf Grund ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit Kenntnisse über andere geheimzuhaltende Informationen besitzen.

Im Ausnahmefall ist, wenn aus grundsätzlichen Erwägungen die Reise versagt werden muß, die Versagung

- mit der Notwendigkeit des Schutzes der nationalen Sicherheit oder der Landesverteidigung (§ 13 (1) der RVO) zu begründen,

- für die Dauer der einseitigen Außerkraftsetzung des Abkommens zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der UVR über den visafreien grenzüberschreitenden Verkehr vom 20.06.1969 damit zu begründen, daß der Rechtsschutz für Bürger der DDR während ihres Aufenthaltes im Ausland nicht ausreichend gewährleistet ist (§ 15 der RVO).

Bei Personen, die einen Antrag auf ständige Ausreise gestellt haben bzw. deren Antrag bereits abgelehnt wurde, ist zu prüfen, ob Versagungsgründe entsprechend den §§ 13 (2) und 14 der RVO begründet und nachprüfbar zur Anwendung gelangen können. Wenn die Ablehnung auf dieser Grundlage nicht möglich ist, ist diese mit der Notwendigkeit des Schutzes der nationalen Sicherheit zu begründen (§ 13 (1) der RVO - nur Schutz der nationalen Sicherheit betreffend).

4. Die bestehenden Möglichkeiten der operativen Grenzfahndung sind zielgerichtet entsprechend den neuen Sicherheitserfordernissen zu nutzen, damit ihre Wirksamkeit vor allem auf der Grundlage der von den Diensteinheiten des MfS erarbeiteten operativen Hinweise - bei konsequenter Einhaltung der Regelungen der RVO - weiter erhöht wird.

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Inoffizieller Mitarbeiter (IM)

Inoffizielle Mitarbeiter (IM) waren das wichtigste Instrument des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), um primär Informationen über Bürger, die Gesellschaft, ihre Institutionen und Organisationen der DDR oder im Ausland zu gewinnen. Unter Umständen hatten IM auf Personen oder Ereignisse in der DDR steuernden Einfluss zu nehmen.

In der DDR-Gesellschaft hießen sie "Spitzel", "Denunzianten" oder "Kundschafter". Mit der deutschen Einheit hat sich die Bezeichnung Inoffizieller Mitarbeiter des MfS für die heimlichen Zuträger etabliert. Sie lieferten u. a. Informationen über Stimmungen und Meinungen in der Bevölkerung.

Die SED-Führung wollte stets über die konkrete Situation und Lage in der DDR unterrichtet sein. Die IM hatten den Auftrag, "staatsgefährdende" Bestrebungen zu ermitteln, was beim MfS "politisch ideologische Diversion" bzw. "politische Untergrundtätigkeit" hieß. Der Bogen hierfür war weit gespannt und reichte von einer privaten Meinungsäußerung bis hin zu politischen Aktivitäten. Überdies sollten sie, wenn auch selten, direkt auf gesellschaftliche Entwicklungen oder einzelne Personen einwirken.

Die IM waren das wichtigste Repressionsinstrument in der DDR. IM wurden auf bestimmte Schwerpunkte angesetzt, von denen tatsächliche oder vermeintliche Gefahren ausgehen konnten. Diese Objekte und Territorien, Bereiche oder Personen waren so zahlreich, dass die geheimpolizeiliche Durchdringung tendenziell den Charakter einer flächendeckenden Überwachung annahm.

Die Anzahl der vom MfS geführten inoffiziellen Mitarbeiter umfasste im Jahre 1989 ungefähr 189.000 IM, darunter 173.000 IM der Abwehrdiensteinheiten, ferner 13.400 IM in der DDR und 1.550 IM in der Bundesrepublik, die von der Hauptverwaltung A geführt wurden, sowie diverse andere wie Zelleninformatoren usw. Auf 89 DDR-Bürger kam somit ein IM. In der Zeit von 1950 bis 1989 gab es insgesamt ca. 620.000 IM.

Die Entwicklung des IM-Netzes ist nicht allein von einem kontinuierlichen Anstieg geprägt, sondern verweist auf besondere Wachstumsphasen in Zeiten innergesellschaftlicher Krisen wie dem 17. Juni 1953 oder am Vorabend des Mauerbaus. Im Zuge der deutsch-deutschen Entspannungspolitik wurde das IM-Netz ebenfalls erweitert. So umfasste es Mitte der 70er Jahre – hochgerechnet – über 200.000 IM. Angesichts wachsender oppositioneller Bewegungen hatte es in den 80er Jahren gleichfalls ein hohes Niveau.

Die flächendeckende Überwachung der Gesellschaft fiel regional recht unterschiedlich aus. Im Land Brandenburg, das die Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam vereint, war sie stärker als in Thüringen. Die höchste IM-Dichte wies der ehemalige Bezirk Cottbus auf.

Das MfS operierte formal nach territorialen Gesichtspunkten und Sicherungsbereichen, setzte jedoch operative Schwerpunkte in der geheimpolizeilichen Arbeit. Bezogen auf das Gesamtministerium lagen diese – sowohl auf Kreis-, als auch auf Bezirks- und Hauptabteilungsebene – bei der Volkswirtschaft, der Spionageabwehr und auf der "politischen Untergrundtätigkeit", der "Bearbeitung " von oppositionellen Milieus und den Kirchen.

Die Motive zur Kooperation mit dem MfS waren überwiegend ideeller, seltener materieller Natur, noch seltener war Erpressung der Grund. Die Kooperation währte durchschnittlich sechs bis zehn Jahre oder länger. Augenfällig ist, dass darunter nicht wenige soziale Aufsteiger waren. Der Anteil von weiblichen IM lag in der DDR bei 17 Prozent, in der Bundesrepublik bei 28 Prozent. Über die Hälfte der IM war Mitglied der SED. Von den 2,3 Mio. Mitgliedern der Partei ausgehend, waren 4 bis 5 Prozent zuletzt inoffiziell aktiv, d. h. jedes zwanzigste SED-Mitglied.

Das MfS differenzierte IM nach Kategorien: Gesellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit, IM zur Sicherung und Durchdringung des Verantwortungsbereichs, IM im besonderen Einsatz, Führungs-IM und IM zur Sicherung der Konspiration und des Verbindungswesens. Die wichtigste Kategorie waren IM mit "Feindverbindungen" bzw. solche, die Personen zu "bearbeiten" hatten, die "im Verdacht der Feindtätigkeit" standen. Im Laufe der 80er Jahre nahm der Anteil von IM in der Kategorie IMB bis Dezember 1988 auf rund 3.900 zu.

Der Anteil von Bundesbürgern oder Ausländern unter den IM des MfS betrug nicht einmal 2 Prozent. 1989 waren mindestens 3.000 Bundesbürger inoffiziell im Dienste des MfS, zusätzlich mehrere Hundert Ausländer. In der Zeit von 1949 bis 1989 waren insgesamt mindestens 12.000 Bundesbürger und Westberliner IM.

Die operativen Ziele des MfS waren über die gesamte Bundesrepublik Deutschland verteilt. Darüber hinaus gab es Schwerpunkte in Europa, im Nahen Osten und Asien, nachgeordnet auch in Afrika und Lateinamerika. Nachrichtendienstliche Schwerpunkte waren vor allem die Wissenschafts- und Technikspionage, erst danach die politische und mit etwas Abstand die Militärspionage. Die Bundesrepublik Deutschland wurde folglich vor allem als Ressource zur Systemstabilisierung genutzt.

Die politische Spionage diente vornehmlich dazu, die politische Gefährdungslage des herrschenden Systems in der DDR bestimmen zu können. Dieses Profil deutet an, dass die Spionage der Bewahrung des Status quo dienen sollte. Von einer Unterwanderung der Bundesrepublik war die Geheimpolizei zahlenmäßig weit entfernt. Vielmehr waren ihre inoffiziellen Mitarbeiter damit beschäftigt, das DDR-System zu stabilisieren.

Literatur

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 1: Richtlinien und Durchführungsbestimmungen. Berlin 2010

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen für die Arbeit mit Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1998

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 3: Statistiken. Berlin 2008.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- IM

- Inoffizieller Mitarbeiter

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- RVO

- Reiseverordnung

- Sekr.

- Sekretariat

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- UVR

- Ungarische Volksrepublik

- VVS

- Vertrauliche Verschlußsache

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln