Erkenntnisse westlicher Geheimdienste zu den Gründen für Republikfluchten

Erkenntnisse westlicher Geheimdienste zu den Gründen für Republikfluchten

Erkenntnisse westlicher Geheimdienste zu den Gründen für Republikfluchten

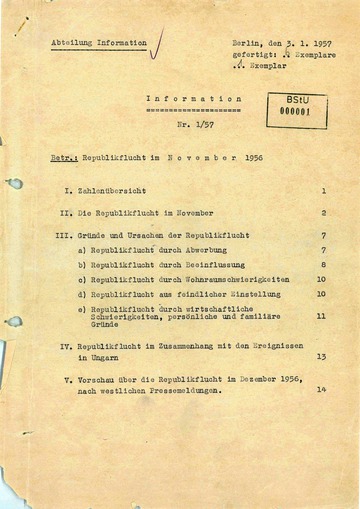

- Informationen

Informationen

Erkenntnisse westlicher Geheimdienste zu den Gründen für Republikfluchten

Signatur: BStU, MfS, AS, Nr. 109/65, Bd. 8, Bl. 3-6

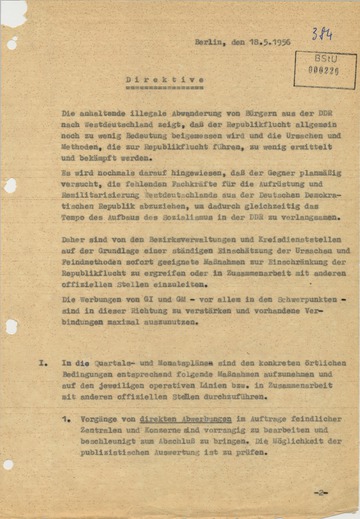

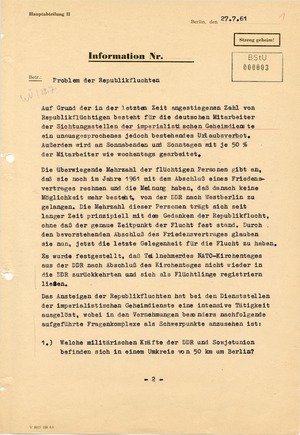

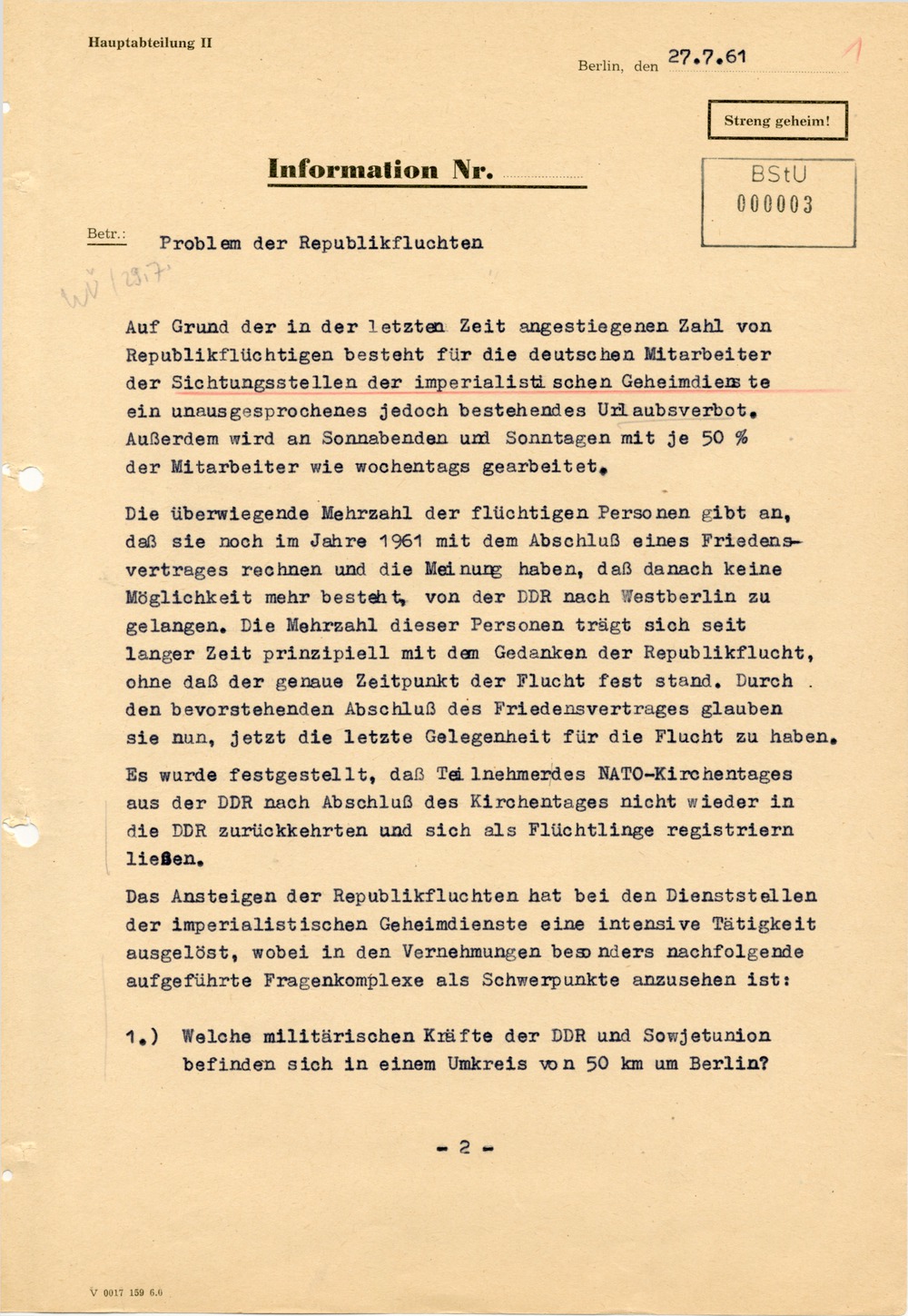

Aus der Überwachung westlicher Geheimdienste gewann die Stasi Informationen über die Beweggründe von Flüchtlingen für das Verlassen der DDR.

Viele Menschen sahen auf Grund der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in der DDR keine Perspektive. Zwischen 1945 und dem Bau der Mauer im August 1961 flohen über drei Millionen Bürger aus der DDR. Als im Juli 1961 die Fluchtbewegung dramatische Ausmaße annahm, erklärte Stasi-Chef Erich Mielke ihre Bekämpfung zur Schwerpunktaufgabe seines Ministeriums.

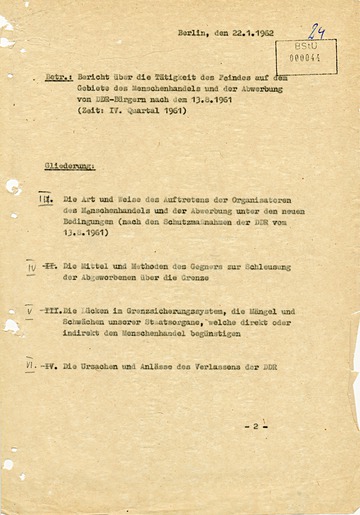

Davon zeugt das vorliegende Dokument der Hauptabteilung II, zu deren Aufgaben unter anderem die Aufdeckung und Abwehr geheimdienstlicher Angriffe gegen die DDR gehörte. Dafür beschaffte sie sich über Informanten in den westlichen Geheimdiensten auch deren Erkenntnisse. Beim Thema Republikflucht war die HA II vor allem daran interessiert, welche Informationen die Geflohenen an die westlichen Geheimdienste weitergaben. Dazu wertete sie die Vernehmungen von Republikflüchtigen durch westliche Dienste aus und erfuhr, welche Gründe die Menschen zum Verlassen der DDR bewegt hatten.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Hauptabteilung II

- Datum:

- 27.7.1961

- Transkript

Transkript

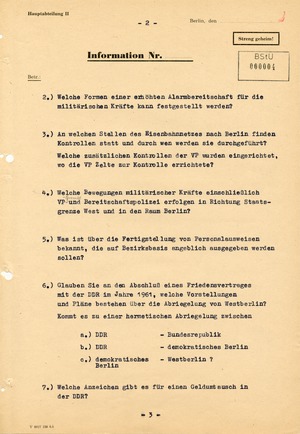

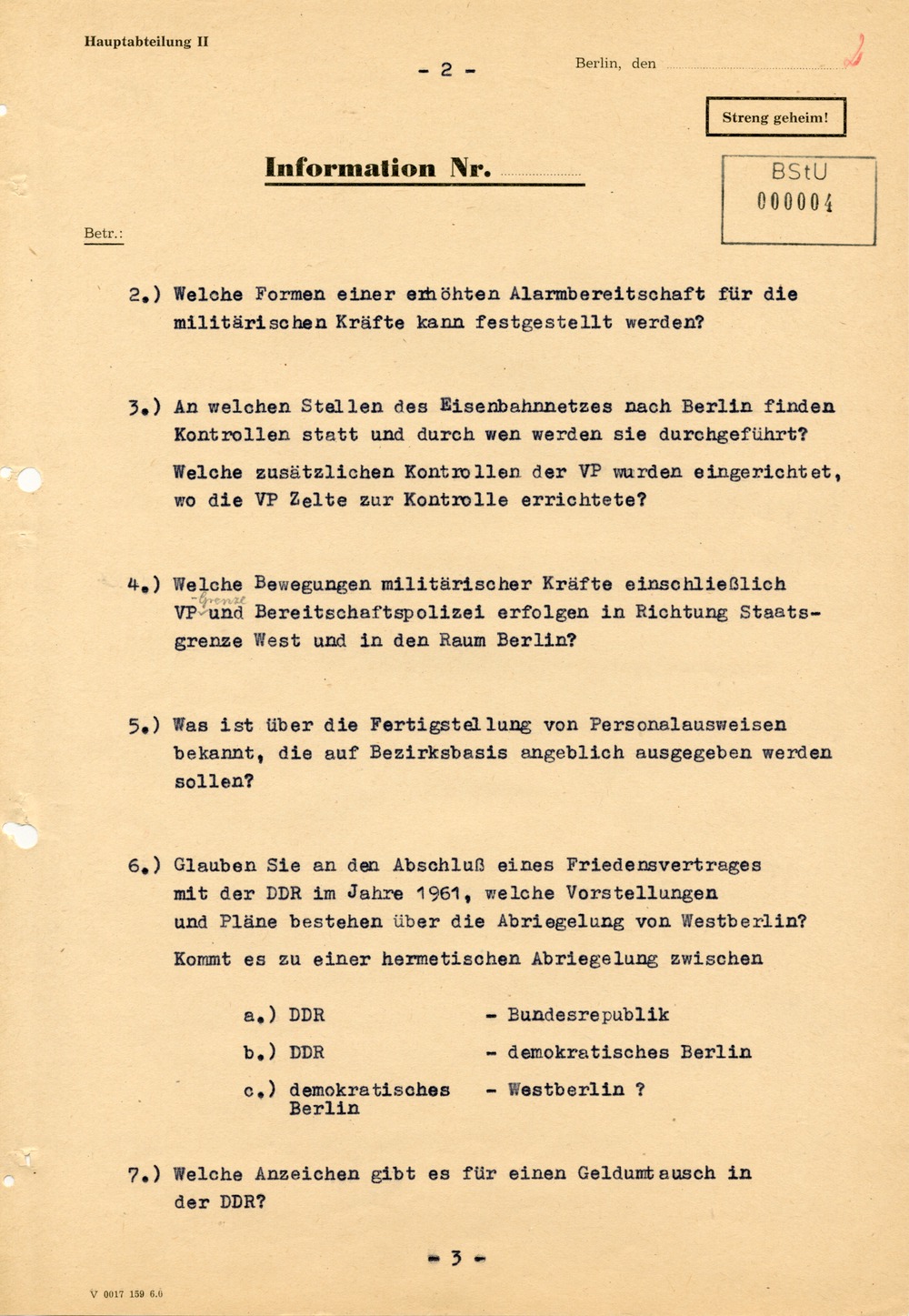

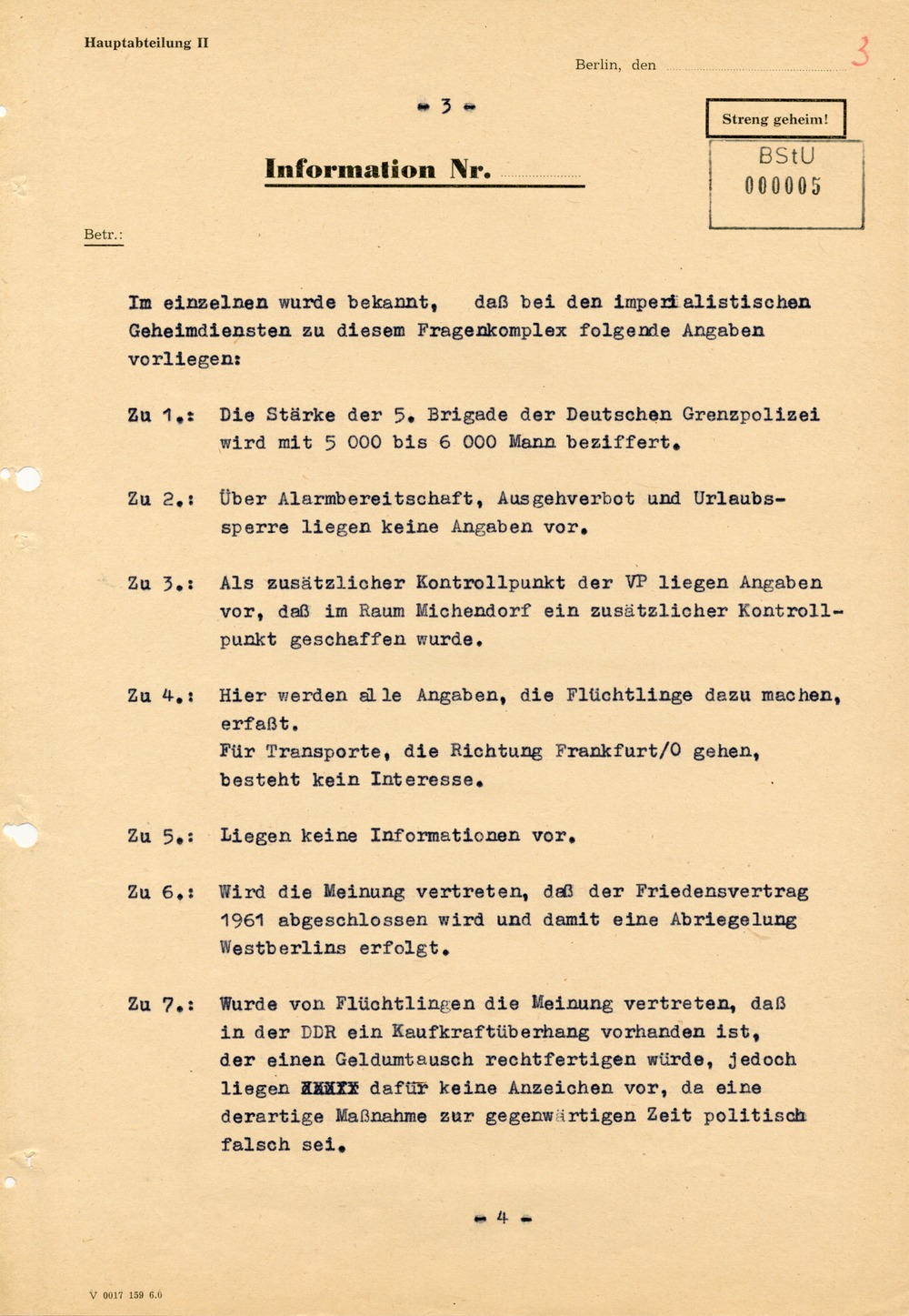

Im einzelnen wurde bekannt, daß bei den imperialistischen Geheimdiensten zu diesem Fragenkomplex folgende Angaben vorliegen:

Zu 1.: Die Stärke der 5. Brigade der Deutschen Grenzpolizei wird mit 5 000 bis 6 000 Mann beziffert.

Zu 2.: Über Alarmbereitschaft, Ausgehverbot und Urlaubssperre liegen keine Angaben vor.

Zu 3.: Als zusätzlicher Kontrollpunkt der VP liegen Angaben vor, daß im Raum Michendorf ein zusätzlicher Kontrollpunkt geschaffen wurde.

Zu 4.: Hier werden alle Angaben, die Flüchtlinge dazu machen, erfaßt. Für Transporte, die Richtung Frankfurt/O gehen, besteht kein Interesse.

Zu 5.: Liegen keine Informationen vor.

Zu 6.: Wird die Meinung vertreten, daß der Friedensvertrag 1961 abgeschlossen wird und damit eine Abriegelung Westberlins erfolgt.

Zu 7.: Wurde von Flüchtlingen die Meinung vertreten, daß in der DDR ein Kaufkraftüberhang vorhanden ist, der einen Geldumtausch rechtfertigen würde, Jedoch liegen dafür keine Anzeichen vor, da eine derartige Maßnahme zur gegenwärtigen Zeit politisch falsch sei.

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

Hauptabteilung II (Spionageabwehr)

Die Hauptabteilung II wurde 1953 durch Fusion der Abteilungen II (Spionage) und IV (Spionageabwehr) gebildet. Sie deckte klassische Bereiche der Spionageabwehr ab. Dazu zählte auch die interne Abwehrarbeit im MfS, etwa die Überwachung aktiver und ehemaliger MfS-Mitarbeiter, von Einrichtungen der KGB-Dienststelle Berlin-Karlshorst sowie von Objekten der sowjetischen Streitkräfte und der Sektion Kriminalistik an der Ostberliner Humboldt-Universität. Darüber hinaus betrieb die Hauptabteilung II im Rahmen der "offensiven Spionageabwehr" aktive Spionage in der Bundesrepublik; diese zielte auf westliche Geheimdienste, auf Bundeswehr, Polizei, Massenmedien, Emigrantenverbände u. a.

Die Hauptabteilung II überwachte, sicherte und kontrollierte die DDR-Botschaften im Ausland, die ausländischen diplomatischen Vertretungen in der DDR sowie das Außenministerium der DDR. DDR-Bürger, die westliche Botschaften bzw. die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin aufsuchten, wurden systematisch erfasst. In den Zuständigkeitsbereich der Hauptabteilung II fielen auch die Überwachung der in der DDR lebenden Ausländer sowie die Betreuung von Funktionären und Mitgliedern illegaler, verfolgter kommunistischer Parteien, die in der DDR Aufnahme fanden.

Besondere Brisanz beinhaltete die politisch-operative Sicherung der Westkontakte von SED und FDGB. So kümmerte sich die Hauptabteilung II um die Militärorganisation der DKP ("Gruppe Ralf Forster", eine ca. 220 Bundesbürger umfassende Sabotage- und Bürgerkriegstruppe), organisierte in Absprache mit der NVA deren militärische Ausbildung, finanzierte die Gruppe und stattete sie mit Falschpapieren aus.

Die Hauptabteilung II sicherte (bis 1961 und wieder ab 1980; zwischenzeitlich gab es hierfür die Abteilung BdL II) die Abteilung Verkehr des ZK der SED ab, die kommunistische Organisationen im Westen unterstützte und dort SED-Tarnfirmen betrieb. Die Hauptabteilung II versuchte, Aktivitäten bundesdeutscher Behörden gegen DKP, SEW und SED-Tarnfirmen festzustellen und zu verhindern.

Im Ergebnis der Entspannungspolitik nahmen Begegnungen zwischen Ost- und Westdeutschen zu, westliche Medienvertreter konnten sich in der DDR akkreditieren. Das veranlasste den beträchtlichen personellen Ausbau der Hauptabteilung II. Sie war nun auch zuständig für die Überwachung westlicher Journalisten in der DDR. Ziel war es, unerwünschten Informationsabfluss und unbequeme, kritische Berichterstattung zu verhindern. 1987 übertrug Erich Mielke in der Dienstanweisung 1/87 der Hauptabteilung II die Führung der Spionageabwehr, um ein unkoordiniertes Nebeneinander verschiedener Diensteinheiten zu vermeiden.

Die Hauptabteilung II leitete von Beginn an die Operativgruppen des MfS in der Sowjetunion und Polen, seit 1989 auch in der ČSSR, Ungarn und Bulgarien. Mit den entsprechenden Spionageabwehr-Abteilungen in diesen Ländern gab es eine ausgeprägte bi- und multilaterale Zusammenarbeit, die aber erst in den frühen 80er Jahren vertraglich fixiert wurde (kommunistischer Geheimdienst). Im Dezember 1981 übernahm die Hauptabteilung II innerhalb des MfS die Federführung bei der Bekämpfung der unabhängigen polnischen Gewerkschaft "Solidarność". Schließlich unterstützte die Hauptabteilung II Sicherheitsorgane in (pro)sozialistischen Entwicklungsländern, entsandte Berater und bildete deren Geheimdienstmitarbeiter in der DDR aus.

Die Hauptabteilung II verfügte über eigene Abteilungen für Fahndung, Logistik, operative Technik und Beobachtung und war in dieser Hinsicht nicht auf andere Abteilungen angewiesen. Zum unmittelbaren Anleitungsbereich des Leiters der Hauptabteilung II gehörte die Abteilung M (Postkontrolle).

1989 zählte die Hauptabteilung II in der Ostberliner Zentrale 1.432 hauptamtliche Mitarbeiter, in den Bezirksverwaltungen (BV) auf der Linie II weitere 934. Hinzu kamen Mitarbeiter in den Kreisdienststellen (KD), die die Aufgaben der Linie II ausführten. Genaue Zahlen der Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) ließen sich bis heute nicht ermitteln. Die Hauptabteilung II hatte mindestens 3.000 IM, die Abt. II der BV etwa 4.000; hinzu kamen weitere IM der KD. 1976 führte die Hauptabteilung II im Westen 109 IM. Unter den West-IM befanden sich z. T. hochkarätige Agenten.

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Abwehr

Als Abwehr wurden alle geheimpolizeilichen Aktivitäten zur Sicherung der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Stabilität der DDR und des kommunistischen Bündnissystems bezeichnet, die nach dem Verständnis des MfS durch feindliche Angriffe gefährdet waren. Maßnahmen zur Bekämpfung westlicher Spionage und politischer Opposition galten somit ebenso als Abwehr wie etwa die Sicherung von Produktivität und Anlagensicherheit in den Betrieben sowie die Verhinderung von Republikflucht und Ausreisen. Demgemäß waren die meisten operativen Arbeitsbereiche des MfS ganz überwiegend mit Abwehr befasst.

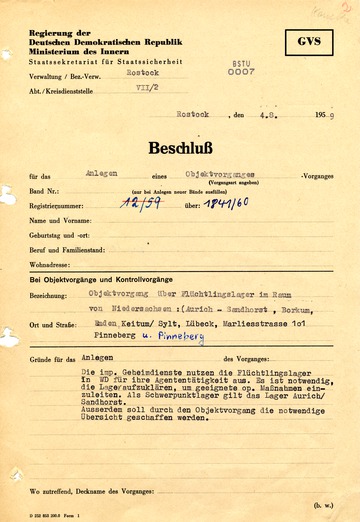

- Allgemeine Sachablage

Die Allgemeine Sachablage (AS) ist Bestand 2 der Abteilung XII. Der Bestand enthält v. a. sachbezogene Unterlagen. Größte Registraturbildner waren die HA I, die HA IX und das BdL. Des Weiteren liegen hier auch Vorgangshefte und Objektvorgänge sowie Akten der MfS-Vorgänger. Inhalte sind u. a. Ermittlungen zu Havarien und Unfällen, Untersuchungen von Widerstand und Flucht, Berichterstattung an die SED, Eingabenbearbeitung, Kontakte mit Ostblock-Diensten und Sicherung von Großveranstaltungen. Der Bestand ist zugänglich über ein BStU-Findbuch und die F 16. Der Umfang beträgt 490 lfm.

- Grenzpolizei

Die Grenzpolizei in der SBZ/DDR wurde auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht zum 1.12.1946 in den Ländern und Provinzen der SBZ gegründet. Sie agierte zunächst als ausführendes Organ der Militäradministration. Ihre Hauptaufgabe war es, den unkontrollierten Personen- und Warenverkehr über die noch unbefestigte Demarkationslinie in die westlichen Besatzungszonen zu unterbinden. Sie rekrutierte sich überwiegend aus bisherigen Angehörigen der neu formierten Schutzpolizei und im Sinne der Besatzungsmacht politisch zuverlässigen Bewerbern, bevorzugt aus der Arbeiterschaft.

Ende 1948, mit dem Beginn des Kalten Krieges, war die Aufbauphase abgeschlossen. Die Grenzpolizei zählte ca. 20.000 Bedienstete, die sich freiwillig auf mindestens drei Jahre verpflichtet hatten. Die neue, bisher den Ländern unterstellte Polizei wurde im November 1948 zu einem zentral geführten Organ der Besatzungszone aufgewertet und als Hauptabteilung in die Deutsche Verwaltung des Innern (Gründung des MfS) integriert. Ihr erster Leiter im Rang eines Chefinspekteurs wurde Hermann Rentzsch, ein früherer Wehrmachtsoffizier und NKFD-Kader.

Schon nach wenigen Monaten wurde die Grenzpolizei erneut den Landesverwaltungen unterstellt. Solche kurzfristigen politisch motivierten Wechsel im Unterstellungsverhältnis sollten bis zu ihrer Auflösung 1990 eine Besonderheit in der Organisationsgeschichte der Grenzpolizei bleiben. Im Zuge des sich verschärfenden Ost-West-Konflikts und des Übergangs zum Aufbau des Sozialismus in der DDR gewannen die in Deutsche Grenzpolizeien umbenannten Verbände erheblich an politischer Bedeutung. Sie wurden im Mai 1952 nach sowjetischem Vorbild dem Ministerium für Staatssicherheit unterstellt. Neuer Chef wurde Generalinspekteur Hermann Gartmann.

Die Grenzpolizei nahm mehr und mehr militärischen Charakter an, der sich in neuen Uniformen der 35 000 Bediensteten (1957) und in der Ausrüstung dokumentierte, zu der auch Panzer zählten. Die Aufwertung ging einher mit dem Ausbau der Grenzbefestigungen gegenüber der Bundesrepublik und der zunehmenden Abschottung der Westsektoren Berlins.

Nach dem 17. Juni 1953 wurde die Grenzpolizei der Zuständigkeit des Staatssicherheitsdienstes entzogen und ihm erst im April 1955 wieder zugeordnet. Nach dem Volksaufstand in Ungarn fasste die SED-Führung die Grenzpolizei, die Transport- und Bereitschaftspolizei zur Hauptverwaltung Innere Sicherheit der Staatssicherheit zusammen, gliederte diese drei Organe aber bereits im Frühjahr 1957 wieder aus dem MfS aus und in das MdI ein. Neuer Grenzpolizei-Chef wurde Oberst Paul Ludwig.

Nach dem Bau der Mauer wurde die Grenzpolizei als Kommando Grenze in die NVA integriert und als Grenztruppen offen als militärische Formation tituliert, die ab 1962 auch Wehrpflichtige rekrutierte. Vor dem Hintergrund der Wiener Truppenreduzierungsgespräche wurden sie zur Jahreswende 1973/74 aus der NVA herausgelöst und bildeten seitdem eine selbständige Formation im Verantwortungsbereich des MfNV.

Die Verflechtung mit dem MfS blieb unverändert eng. Mit der "Verwaltung 2000" (Hauptabteilung I) hatte das MfS eigene Verbindungsoffiziere und unterhielt ein enges IM-Netz in den Grenztruppen und von 1964 bis 1985 ein Einsatzkommando der HA I, das im Rahmen der Grenztruppen Spezialaufträge ausführte. Zudem sah auch die Stasi eine ihrer Hauptaufgaben darin, Fluchtversuche in die Bundesrepublik zu verhindern. Der letzte Chef der auf 50 000 Soldaten angewachsenen Grenztruppen, Generaloberst Baumgarten, wurde 1996 u.a. wegen seiner Mitverantwortung für den Tod von DDR-Flüchtlingen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- AS

- Allgemeine Sachablage

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- HA

- Hauptabteilung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- VP

- Volkspolizei

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln