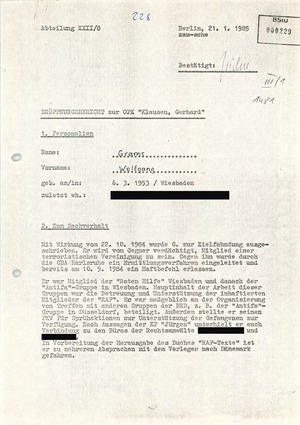

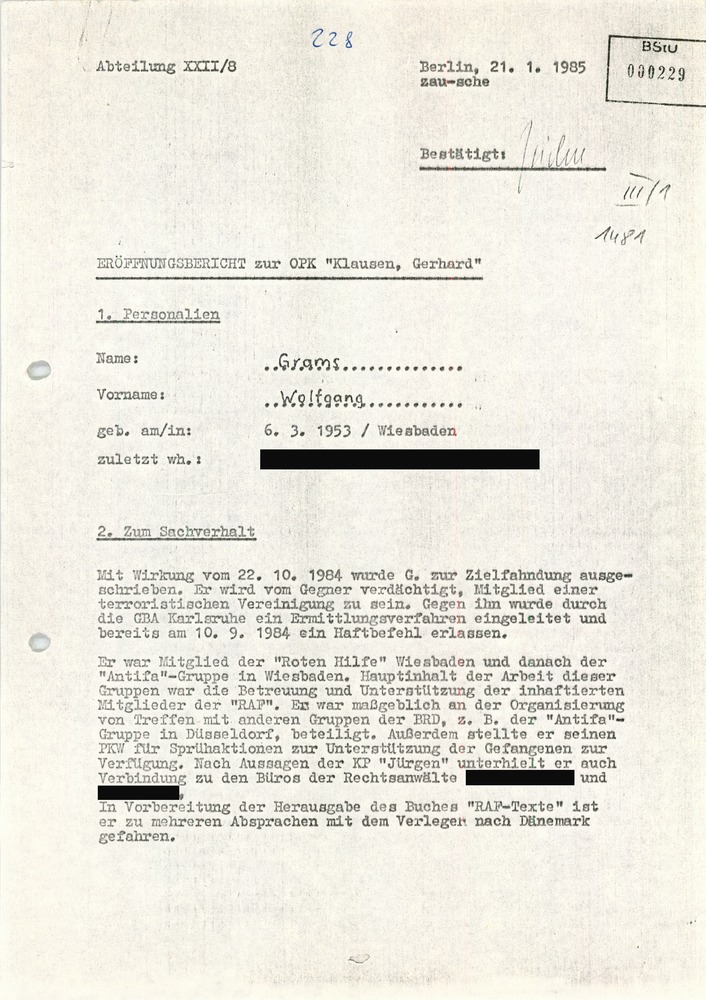

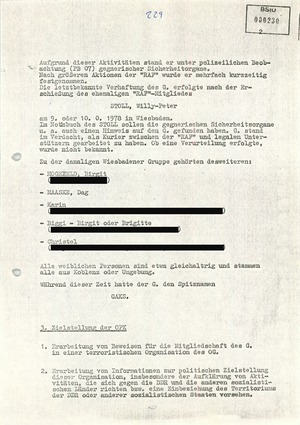

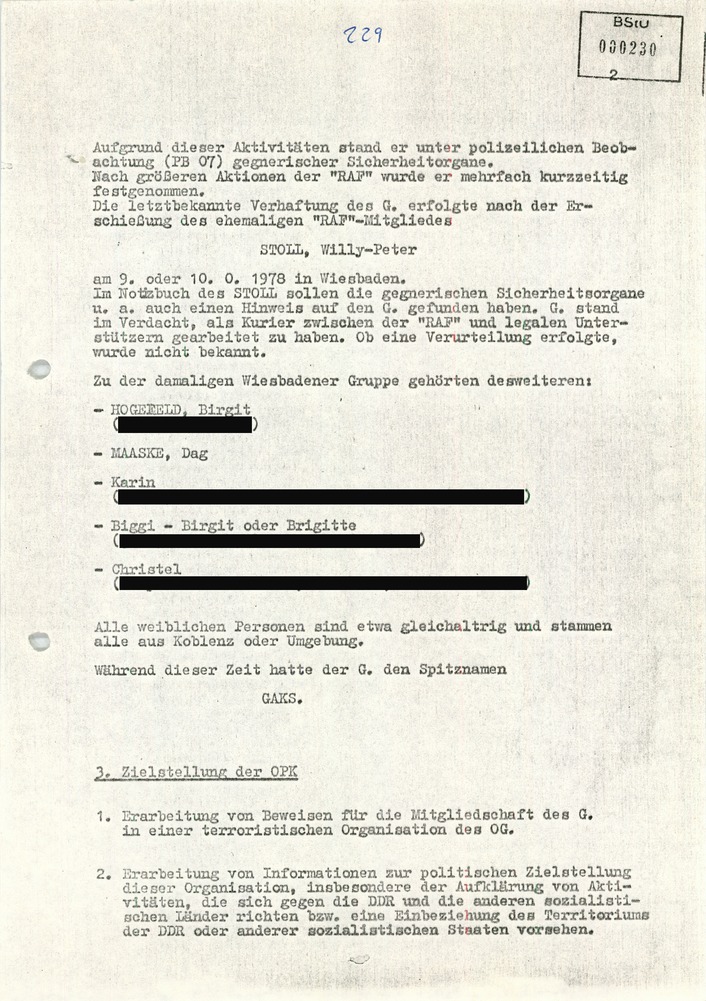

Eröffnungsbericht zur OPK "Klausen, Gerhard" gegen Wolfgang Grams

Eröffnungsbericht zur OPK "Klausen, Gerhard" gegen Wolfgang Grams

Eröffnungsbericht zur OPK "Klausen, Gerhard" gegen Wolfgang Grams

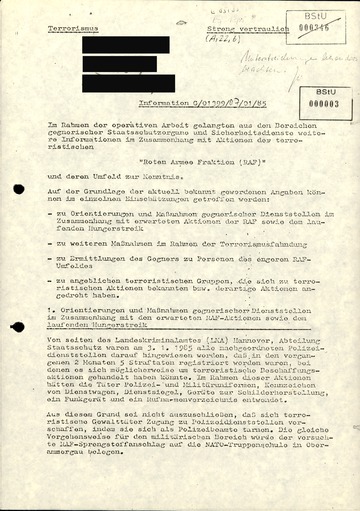

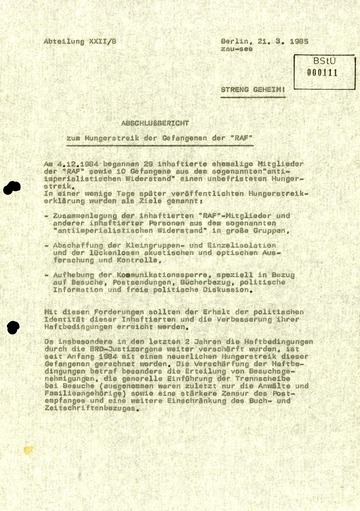

- Informationen

Informationen

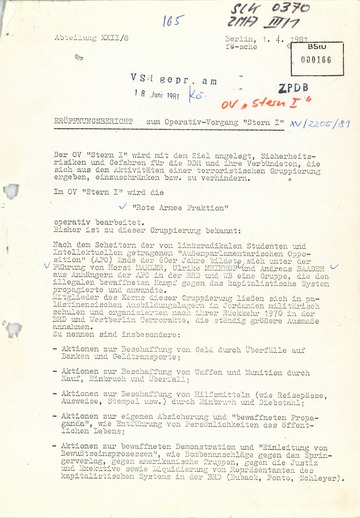

Eröffnungsbericht zur OPK "Klausen, Gerhard" gegen Wolfgang Grams

Signatur: BStU, MfS, HA XXII, Nr. 19309, Bl. 229-231

Zur Überwachung des RAF-Terroristen Wolfgang Grams legte die Stasi die Operative Personenkontrolle "Klausen Gerhard" an.

Die 1970 gegründete Rote Armee Fraktion (RAF) war eine linksterroristische Gruppe in der Bundesrepublik Deutschland. Die Staatssicherheit sammelte zunächst Informationen über die Terroristen, beobachtete deren Aktivitäten und duldete ihre Reisen in den Nahen Osten über den Ostberliner Flughafen Schönefeld. In den 80er Jahren intensivierten sich die Kontakte und die Staatssicherheit bot zehn RAF-Aussteigern Unterschlupf in der DDR. Zudem trainierte das MfS einige Terroristen im Umgang mit Waffen.

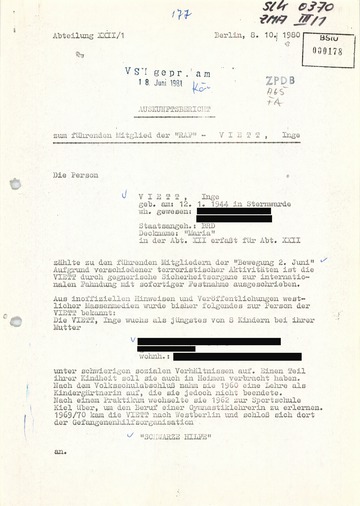

Um Informationen über den RAF-Terroristen Wolfgang Grams zu sammeln, legte die Stasi die Operative Personenkontrolle "Klausen Gerhard" an. Wolfgang Grams wurde in den Akten der Staatssicherheit unter dem Decknamen "Gerhard Klausen" geführt. Viele RAF-Mitglieder der dritten Generation bekamen vom MfS, neben einem Vornamen, den Nachnamen "Klausen" als Decknamen zugeordnet.

Das Dokument beinhaltet Informationen zu Wolfgang Grams Werdegang, zu seiner Person laufenden Fahndungen sowie seinen terroristischen Aktivitäten. Darüber hinaus sind Grams Kontakte zu anderen Personen vermerkt, die der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verdächtigt wurden.

Die Informationen wurden dem MfS teilweise von einer Kontaktperson mit dem Decknamen "Jürgen" übermittelt. Das vorliegende Dokument entstand in einer Zeit, als das MfS die RAF nicht mehr aktiv unterstützte. Aus diesem Grund war die Staatssicherheit über die Absichten der Gruppe weniger gut im Bilde, als zu Beginn der 80er Jahre.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Hauptabteilung XXII, Abteilung 8

- Datum:

- 21.1.1985

- Transkript

Transkript

Ziel ist es, vorbeugend Maßnahmen einzuleiten, um daraus entstehende Gefahren und Risiken für die DDR oder die anderen sozialistischen Länder abzuwehren.

3. Aufklärung von politisch-operativ bedeutsamen Verbindungen des G. in die DDR und Einleitung der operativen Bearbeitung dieser Personen.

- Begriffserklärungen

Begriffserklärungen

Kontaktperson (KP)

"Kontaktperson" ist ein unscharfer Begriff, der Personen bezeichnete, mit denen das MfS Kontakte unterschiedlicher Natur hatte. Insbesondere in den 50er Jahren waren Kontaktpersonen oftmals regelrechte Informanten, bei denen allerdings keinerlei formelle Erfassung und Registrierung als inoffizieller Mitarbeiter vorlag. In der IM-Richtlinie von 1958 sind Kontaktpersonen als "vertrauenswürdige Bürger" definiert, die "zur Lösung bestimmter Aufgaben angesprochen werden". In den MfS-Unterlagen der Honecker-Ära werden Funktionsträger, mit denen das MfS offizielle Beziehungen pflegte, häufig als Kontaktperson bezeichnet.

Eine besondere Form von Kontaktperson gab es bei der Abteilung XIV, die seit 1967 Strafgefangene "mit inoffiziellen Aufgaben als Kontaktpersonen" oder auch als "inoffizielle Kontaktpersonen" (iKP) bezeichnete. Eine andere Bedeutung hatte der Begriff bei der HV A. Laut IM-Richtlinie von 1979 handelte es sich hierbei um "Bürger aus dem Operationsgebiet", "die über Zugang zu operativ bedeutsamen Informationen bzw. über Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme verfügen" und zu denen "eine stabile Verbindung unterhalten wird", ohne dass diese über "den nachrichtendienstlichen Charakter" der Kontakte im Bilde waren.

- Aufklärung

Aufklärung hatte innerhalb des MfS unterschiedliche Bedeutungen: Sie wird zur Bezeichnung des Tätigkeitsbereiches der Auslandsspionage verwendet, die überwiegend von der HV A getragen wurde, die teilweise auch kurz als Aufklärung bezeichnet wird. Darüber hinaus findet der Begriff Verwendung bei der Bezeichnung von Sachverhaltsermittlungen (Aufklärung eines Sachverhalts) und von Überprüfungen der Eignung von IM-Kandidaten (Aufklärung des Kandidaten).

- Hauptabteilung (HA)

Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder einen seiner Stellvertreter direkt angeleitet wurde. Die zuletzt 13 Hauptabteilungen wurden durch Einzelleiter geführt. Die weiter untergliederten und nach dem Linienprinzip tätigen HA waren für komplexe, abgegrenzte Bereiche operativ zuständig und federführend verantwortlich. Der Zuschnitt der Zuständigkeitsbereiche war an Ressorts oder geheimdienstlichen Praktiken (z. B. Verkehrswesen, Beobachtung, Funkspionage) orientiert.

- Operative Personenkontrolle (OPK)

Die OPK wurde 1971 in Abgrenzung zum Operativen Vorgang eingeführt. Auf der Grundlage der MfS-Richtlinien 1/71 und 1/81 zielte sie auf die Überprüfung von Verdachtsmomenten zu Verbrechen und Straftaten, das Erkennen "feindlich-negativer" Haltungen, aber auch den vorbeugenden Schutz von Personen in sicherheitsrelevanten Positionen. Auch Ausländer konnten unter OPK gestellt werden.

Zur Informationsbeschaffung wurden staatliche Organe, Betriebe und Institute, gesellschaftliche Organisationen, die Deutsche Volkspolizei und andere Stellen sowie, wenn erforderlich, operative Mittel und Methoden einbezogen. Die OPK endete mit einem Abschlussbericht. Die bearbeitete Person galt bis dahin als aktiv erfasst, da OPK zu den registrierpflichtigen Vorgängen zählten.

- Abkürzungen

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- HA

- Hauptabteilung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- OPK

- Operative Personenkontrolle

- RAF

- Rote Armee Fraktion

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- aktuelle Seite 3

aktuelle Seite 3